葛根素注射液聯合依帕司他治療糖尿病周圍神經病變的臨床療效

曹昌斧 李富元

糖尿病周圍神經病變(diabetic peripheral neuropathy,DPN)是糖尿病最常見的慢性并發癥之一,據報道,在糖尿病患者中,DPN 的發病率約占50%以上,該病是一種長期的感覺運動神經病變,且多起病隱匿[1],主要臨床癥狀為肢體麻木、疼痛、感覺異常、末端刺痛感、肌無力等,若不給予及時有效的治療,可逐漸發展為肌肉萎縮、下肢潰瘍以及糖尿病足,甚至產生致殘、致死等嚴重情況,給患者生活造成極大的影響,故需采取有效的方法治療,以延緩病情進展[2,3]。該病目前仍未有特效的治療措施,常用的治療方法有藥物治療和物理治療,臨床上仍以藥物治療為主,常用的治療藥物包括控制血糖類藥物、營養神經藥物(甲鈷胺)、抗氧化應激藥物(硫辛酸)、抑制醛糖還原酶活性藥物(依帕司他)、改善微循環藥物、改善細胞能量代謝藥物以及中藥(中成藥和中藥湯劑)等[4],但臨床上單獨使用西藥治療DPN 仍無法令人滿意。近年來,采用中西藥聯合治療的方法治療DPN 取得了較好成果,且療效優于單純西醫治療,受到臨床的廣泛認可[5,6]。依帕司他為醛糖還原酶抑制劑,是治療DPN 的常用藥。葛根素是從中藥葛根中提取出的主要有效成分,具有降低血糖、改善微循環、降低炎性反應等作用,臨床常用于糖尿病及其并發癥治療,且療效確切[7]。本研究觀察葛根素注射液聯合依帕司他治療DPN 的臨床效果,現報告如下。

1 資料與方法

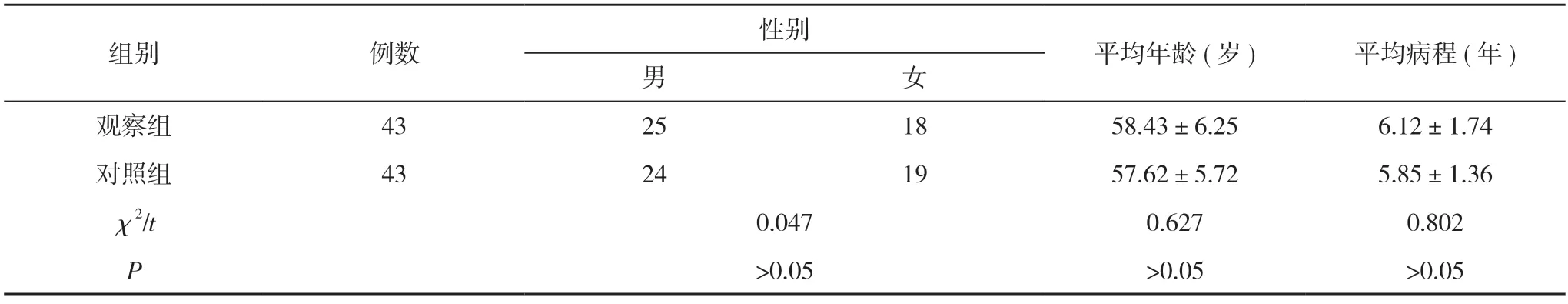

1.1一般資料 選取2019 年6 月~2021 年6 月臨沂市中心醫院內分泌科收治的86 例DPN 患者,采用隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組43 例。對照 組:男24 例,女19 例;年 齡41~78 歲,平均年齡(57.62±5.72) 歲;平均病 程(5.85±1.36) 年。觀察組:男25 例,女18 例;年齡42~77 歲,平均年齡(58.43±6.25)歲;平均病程(6.12±1.74)年。兩組患者的性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較(n,)

表1 兩組一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2納入及排除標準

1.2.1納入標準 患者均符合中華醫學會糖尿病學分會制定的《中國2 型糖尿病防治指南(2017 年版)》中DPN 診斷標準[8],患者出現四肢疼痛、麻木、感覺異常與踝反射異常、針刺痛覺、灼燒感等臨床癥狀及體征;患者均知情同意。

1.2.2排除標準 頸椎、腰椎病變壓迫神經者;腦梗死、嚴重靜脈栓塞、格林-巴利綜合征等引起的神經病變者;藥物以及代謝毒素引起的神經損傷者;其他疾病導致的周圍神經病變患者。

1.3方法 兩組患者均給予對癥常規治療,包括控制血糖、飲食療法、運動指導、抗血小板、營養神經等。對照組在常規治療的基礎上給予依帕司他片(揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司,國藥準字H20040012)治療,50 mg/次,3 次/d,口服。觀察組在對照組治療基礎上加用葛根素注射液(煙臺魯銀藥業有限公司,國藥準字H20034120)治療,400 mg/次,加至5%葡糖糖注射液250 ml 中,靜脈滴注,1 次/d。兩組患者均連續治療2 周。

1.4觀察指標及判定標準

1.4.1藥物不良反應發生情況 觀察兩組治療期間藥物不良反應發生情況,包括惡心、腹痛、腹部不適等胃腸道反應,血液及肝腎功能異常等。

1.4.2治療前后腓神經的MNCV 及SNCV 檢測兩組治療前后腓總神經的MNCV 和腓淺神經、腓腸神經的SNCV,并記錄相關數據。采用美國尼高力公司生產的肌電圖儀(型號:Viking Quest4)進行測定。

1.4.3治療前后TSS 評分 比較兩組患者治療前后TSS 評分,TSS 評分從下肢刺痛、麻木、感覺障礙、燒灼4 個癥狀進行評估,評分越高癥狀越嚴重。

1.4.4療效 判定標準[9]:分為顯效、有效、無效3 級。顯效:臨床癥狀明顯好轉或基本消失,感覺神經、運動神經明顯改善或恢復正常;有效:臨床癥狀有所好轉,感覺神經、運動神經有所改善;無效:臨床癥狀及感覺神經、運動神經無明顯改善。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.5統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

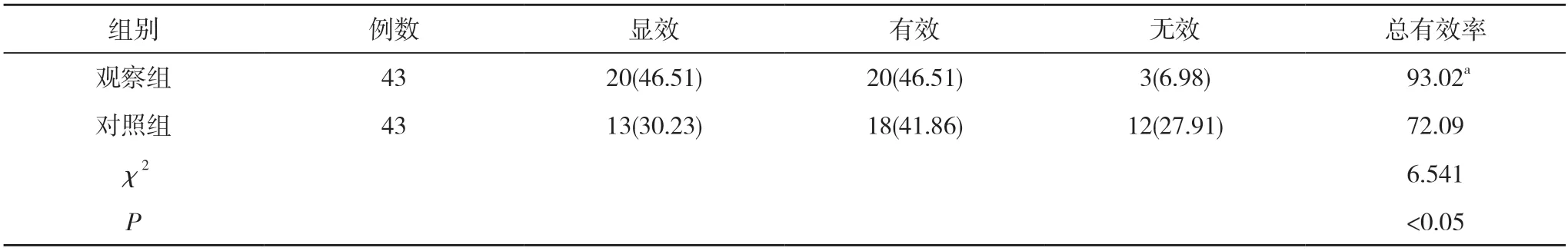

2.1兩組臨床療效比較 觀察組的臨床治療總有效率為93.02%,高于對照組的72.09%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效比較[n(%),%]

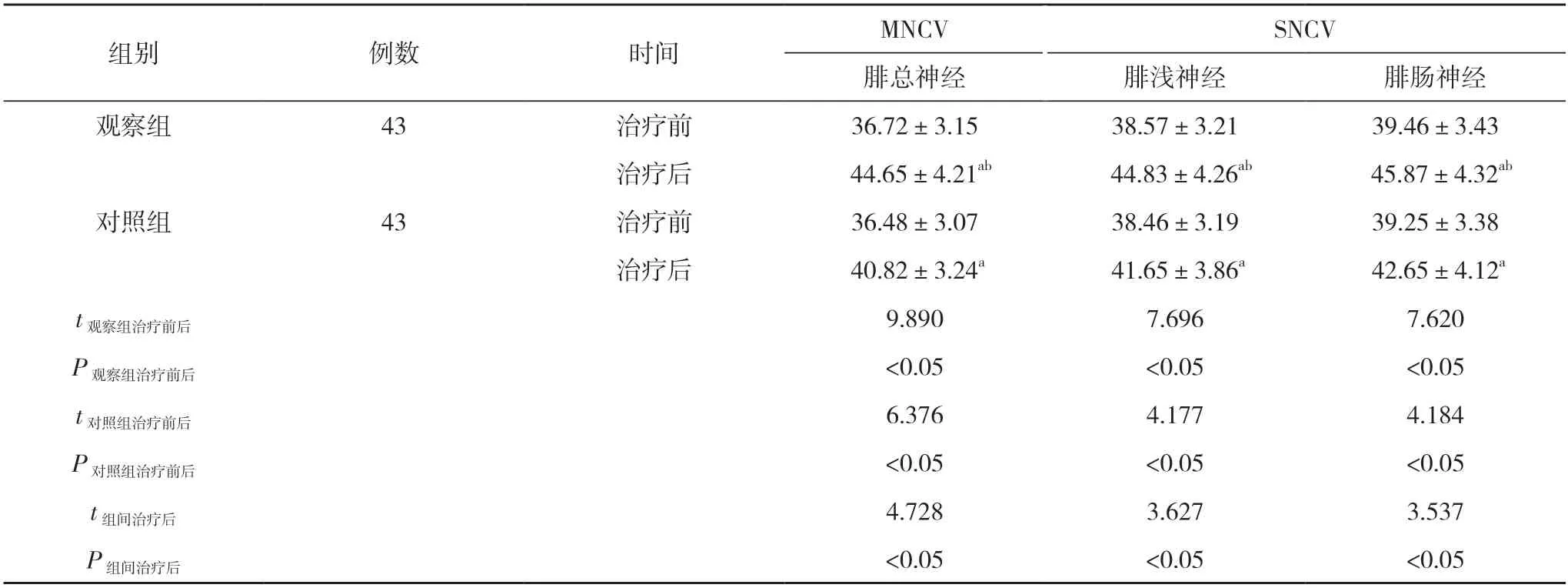

2.2兩組治療前后腓神經的MNCV 及SNCV 比較治療前,兩組患者腓總神經的MNCV 及腓淺神經、腓腸神經的SNCV 比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者腓總神經的MNCV 及腓淺神經、腓腸神經的SNCV 均快于本組治療前,且觀察組快于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后腓神經的MNCV 及SNCV 比較(,m/s)

表3 兩組治療前后腓神經的MNCV 及SNCV 比較(,m/s)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

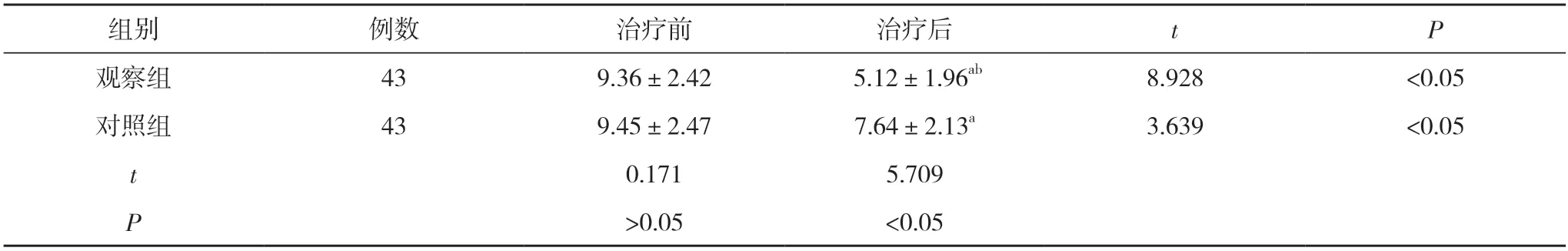

2.3兩組治療前后TSS 評分比較 治療前,兩組患者TSS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者TSS 評分均低于本組治療前,且觀察組低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后TSS 評分比較(,分)

表4 兩組治療前后TSS 評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.4兩組藥物不良反應發生情況比較 治療期間,觀察組發生4 例惡心、腹痛、腹部不適等胃腸道反應,不良反應發生率為9.30%;對照組發生3 例惡心、腹脹等胃腸道反應,不良反應發生率為6.98%。以上不良反應均輕微,未影響繼續治療。兩組均未發現血液及肝腎功能異常等嚴重不良反應。兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.156,P>0.05)。

3 討論

DPN 是糖尿病常見并發癥,其發病機制非常復雜,目前尚未完全明確,臨床上普遍認為是由多種因素共同作用的結果。研究表明,DPN 的發病機制與血糖控制不佳、脂質代謝紊亂、微循環障礙、氧化應激、慢性炎癥反應、血管內皮損傷等多種因素有關[10,11]。研究表明[12],微循環障礙在DPN 的發生發展中發揮著重要的作用,是DPN 的主要病因和致病因素。糖尿病患者血糖控制不佳可導致微血管基底膜增厚、內皮細胞腫脹增生、血管通透性增加、血管舒張功能障礙、血液流變學異常等結構及功能的變化,而這些微循環的變化可通過引起能量代謝障礙、山梨醇積聚、肌醇耗竭及氧化應激異常增高等效應誘導DPN 的發生及發展[12]。因此,對DPN 患者給予改善微循環障礙藥物,對于延緩和治療DPN 具有十分重要的意義。

葛根素注射液是從中藥葛根中提取出的有效成分制備而成的注射劑,研究顯示,葛根素對糖尿病及其并發癥具有保護及治療作用,其作用機制為[13,14]:擴張血管,抑制血小板聚集,改善微循環;保護胰島β 細胞,降低血糖,改善胰島素抵抗;降血脂;改善氧化應激;抑制細胞凋亡;抑制炎癥反應等。臨床將葛根素注射液用于治療DPN 取得了較好療效,可有效改善患者的臨床癥狀,改善血液流變學和神經傳導速度[15]。另有研究表明,多元醇通路的異常激活與DPN 的發生發展密切相關,糖尿病患者在長期血糖過高的情況下,多元醇通路異常激活,過剩的葡萄糖通過多元醇通路激活葡萄糖旁路代謝,葡萄糖在醛糖還原酶催化下生成山梨醇,過量的山梨醇可引起神經細胞腫脹、變性、壞死,還可造成細胞內氧自由基生成過多,引起氧化應激反應,損傷神經細胞,最終導致DPN 發生[16]。依帕司他為新型的醛糖還原酶抑制劑,其通過抑制醛糖還原酶活性,阻斷多元醇代謝旁路,減少山梨醇在神經細胞內積聚,從而減少神經細胞的損傷[17]。依帕司他為臨床常用的治療DPN 藥物,但其單獨應用療效有限,因此臨床上常與其他藥物聯合治療DPN。

基于以上研究,本文采用葛根素注射液聯合依帕司他治療DPN,結果顯示,觀察組患者的總有效率為93.02%,明顯高于對照組的72.09%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者腓總神經的MNCV 及腓淺神經、腓腸神經的SNCV 均快于本組治療前,且觀察組快于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者TSS 評分均低于本組治療前,且觀察組低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。以上結果表明,葛根素注射液聯合依帕司他治療DPN 能夠有效改善患者的臨床癥狀,提高臨床療效及神經傳導速度,改善周圍神經功能,比單純西藥常規療法更具有優勢。

綜上所述,葛根素注射液聯合依帕司他治療DPN臨床療效顯著,能夠改善患者臨床癥狀,提高周圍神經傳導速度,且安全性高,值得臨床推廣。