腹式呼吸鍛煉指導對胃食管反流患者的效果分析

宋鶴

胃食管反流是消化系統缺乏動力導致的疾病,其發病機制復雜,臨床認為其與消化系統免疫能力下降和細菌等的侵蝕作用有關,是一種由于胃十二指腸內容物反流至食管,引起患者胃酸反流、燒心等癥狀的疾病[1,2]。西藥對胃食管反流、慢性萎縮性胃炎治療均采用食管黏膜保護劑、促進胃腸蠕動等對癥藥物治療,旨在控制癥狀的同時,改善萎縮黏膜的血液循環,促進食管黏膜細胞的修復,逆轉慢性萎縮性胃炎,從而預防胃食管反流,提高患者生活質量[3]。但根據臨床統計數據,仍有33.52%~41.57%的患者對療效不滿意,且停藥后易復發,導致患者出現焦慮、抑郁等癥狀,嚴重影響其日常生活[4]。腹式呼吸鍛煉指導通過增加患者膈肌活動來完成呼吸,可以增加膈肌力量,增強抗食管反流的功能,作者對此進行研究,報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2020 年1 月~2021 年1 月在本院治療的60 例胃食管反流患者,隨機分為試驗組與對照組,各30 例。對照組,男14 例,女16 例;年齡25~55 歲,平均年齡(47.24±7.42)歲。試驗組,男15 例,女15 例;年齡25~55 歲,平均年齡(47.51±7.51)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2納入及排除標準 納入標準:患者年齡20~60 歲;愿意參與研究并簽署知情同意書;未同時服用其他治療胃食管反流藥物者,胃鏡確診為胃食管反流;近期未服用其他治療藥物;良好的依從性;患者簽署了知情同意書。排除標準:胃鏡診斷明確存在消化道腫瘤患者;患有糖尿病或其他影響胃食管動力的全身性疾病患者;患有嚴重器官疾病患者;妊娠或哺乳患者;精神分裂癥和傳染病患者;對多種藥物過敏患者;存在上呼吸道感染患者。

1.3方法 對照組患者采取臨床常規康復方法,建立患者健康檔案,記錄基本情況,口服雷貝拉唑,1 粒(10 mg)/次,2 次/d,療程4 周,合理飲食、鍛煉,運動可采取慢跑或坐姿訓練等動作。要求患者在日記中記錄每日癥狀、藥物、運動。試驗組在對照組的基礎上采取腹式呼吸鍛煉指導治療,內容主要包括鍛煉體位、鍛煉內容和注意事項。①鍛煉體位:包括站姿、坐姿、仰臥訓練,患者可以根據自己的習慣選擇。站姿訓練:引導患者自然站立,保持上身直立,雙腳分開,與臀部同寬。坐姿訓練:患者自然坐在凳子上,保持上身直立,同時雙膝分開與臀部同寬,雙腿自然下垂,與地面保持垂直,雙手放在大腿上。仰臥訓練:引導患者平躺在床上,上臂放松。②鍛煉內容:患者將雙手放在臍下,按壓腹部,經鼻腔吸氣,吸氣結束時,腹部鼓起,深吸至肺活量最大后,屏住呼吸5 s,然后通過口慢慢呼氣,放松全身肌肉,呼吸時間之比為1∶1.5。訓練5 次為1 組,練習10 min/d。③注意事項:呼吸訓練時,應保證周圍環境安靜,患者處于平靜放松狀態,每次呼吸鍛煉固定在同一時間,患者如果出現頭暈、反酸等癥狀,應及時停止運動,臨床進行一對一指導,確保所有患者掌握腹式呼吸的所有操作要點,評估其動作標準和規范,向其他患者傳授腹式呼吸鍛煉的重要性,并指導其嚴格按照要求進行鍛煉。

1.4觀察指標及判定標準 比較兩組相關評分及臨床效果。相關評分包括:胃鏡黏膜分級評分、胃鏡檢查評分、臨床癥狀評分、生活質量評分。①胃鏡黏膜分級評分:內鏡表現正常,有部分組織學改變為1 分;內鏡下呈現點狀發紅及糜爛少于2 處為1.5 分;內鏡下點狀發紅及糜爛多于2 處為2 分;內鏡下呈現條狀糜爛、發紅為3 分;內鏡下病變廣泛,發紅,出現全周性融合為4 分。②胃鏡檢查評分:患者胃鏡檢查無異常表現為0 分;患者胃鏡檢查出現點狀發紅,侵蝕少于1 處,長徑<0.5 cm,計1 分;患者胃鏡檢查為條索狀發紅、糜爛≥1 處,長徑≥0.5 cm,計為2 分;患者胃鏡檢查糜爛,融合<70%計為3 分;患者胃鏡檢查糜爛,融合>70%計為4 分。③臨床癥狀評分:兩組治療后分別從聲音嘶啞、燒心、吞咽困難、抗酸、咽痛、咽部異物感等方面進行評價,并按程度進行分級。a.頻率評分標準為:0 分為患者未出現癥狀;1 分為患者每周癥狀出現<2 次;2 分為患者每周癥狀出現>2 次。b.程度評價標準:患者癥狀輕微能耐受,對日常活動無明顯影響,得0 分;患者有輕微癥狀,但會影響患者日常活動,得1 分;患者癥狀嚴重,無法忍受,且不能進行日常活動,得2 分。根據癥狀程度和頻度評分,折算到0~10 分,計算癥狀總評分,0~3 分為輕度;4~6 分為中度;7~10 分為嚴重。④生活質量采用生活質量自評量表(GERD-HRQL)評定,包括吞咽困難、上腹部脹滿、胸骨疼痛、反流和燒心。分數越高表明患者生活質量越低。⑤療效判定標準:治愈:患者胃鏡或病理報告顯示已逆轉為非萎縮性胃炎,患者療效評分好轉≥95%,內鏡下黏膜正常;顯效:患者病理示萎縮分級由重度減輕至中度,患者療效評分好轉≥75%,胃鏡下炎癥未消失,治療前后積分差為1 分;有效:患者臨床癥狀及體征存在緩解,患者療效評分好轉≥50%,胃鏡下炎癥未消失,治療前后積分差為0.5 分;無效:患者臨床癥狀及體征未改善,患者療效評分好轉<50%,病理結果顯示萎縮程度沒有改變甚至惡化,胃鏡下炎癥未消失,治療前后積分差為負值。總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.5統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

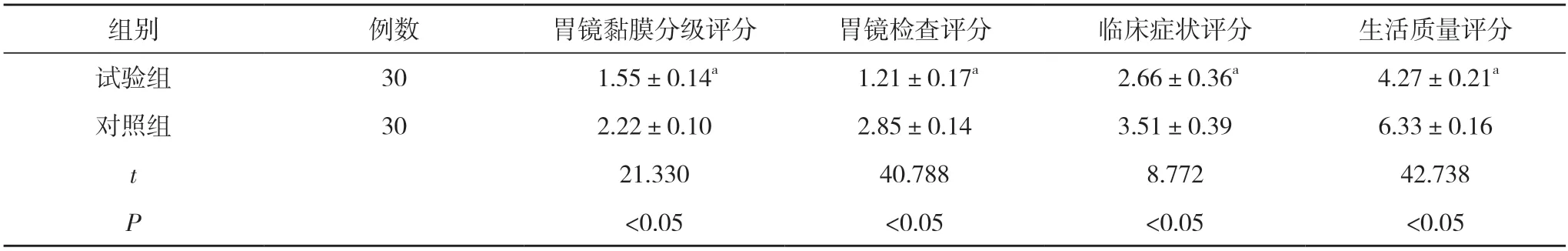

2.1兩組相關評分比較 試驗組胃鏡黏膜分級評分、胃鏡檢查評分、臨床癥狀評分、生活質量評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組相關評分比較(,分)

表1 兩組相關評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.2兩組臨床效果比較 試驗組治療總有效率93.33%高于對照組的70.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床效果比較[n(%)]

3 討論

胃食管反流由于其非特異性癥狀,在臨床診斷中容易被忽視,相應癥狀主要包括慢性鼻炎、口燒灼感、慢性咳嗽、咽炎等,因為反流物導致咽喉存在異物感,最常見的癥狀是慢性咽炎,同時反流會加重黏膜損傷,進而出現咽部異物感、咳嗽等表現;腸內容物、酸性物質等突破食管括約肌,直接接觸咽喉組織,進而損傷組織和黏膜[5,6]。當食道損傷癥狀發生時,也會導致咽喉等組織器官損傷[7]。胃食管反流可出現典型的特征,臨床通過抑制胃酸分泌來預防食管酸暴露。質子泵抑制劑作為一線藥物被廣泛應用,但初癥狀無法緩解的比例仍高達45%[8]。長期使用質子泵抑制劑會引起細菌性胃腸炎等不良反應。同時,由于胃食管反流病程長,容易導致患者患抑郁、焦慮等精神疾病[9]。近年來的研究表明,胃食管反流不僅涉及消化內科,還涉及神經和內分泌學,是一種需要多學科綜合治療的疾病。單純西藥不能從根本上治療,有效逆轉胃食管反流患者癥狀[10]。近年來,腹式呼吸鍛煉指導結合臨床傳統治療方法,已被證明是有效的。腹式呼吸本質上是促進膈肌的運動,通過增加其肌力,強化抗胃食管反流屏障,可有效減輕胃酸反流癥狀[11]。此外,在腹式呼吸運動中,有利于胃腸蠕動,促進胃排空,有效減少燒傷、惡心嘔吐等癥狀的發生[12]。

綜上所述,采取腹式呼吸鍛煉指導對胃食管反流患者應用效果顯著,可改善患者的臨床癥狀,值得推廣。