溫州軌道交通M1線盾構隧道襯砌管片接頭力學特性*

刁維科

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,430063,武漢∥高級工程師)

0 引言

盾構隧道襯砌結構由管片和接頭構成,其中管片接頭是盾構隧道中重要的一部分。由于盾構隧道接頭抗彎剛度弱于盾構管片,故接頭成為了隧道襯砌的薄弱點,其力學行為極大地影響了整環的力學性能。接頭包括接頭、螺栓和螺栓孔等部件,細部結構相對復雜,目前并無統一的力學性能計算公式。因此研究盾構隧道接頭的受力和變形是探討盾構隧道襯砌整體受力和變形的關鍵。

目前常用的研究隧道襯砌受力的方法有足尺試驗和數值模擬。足尺試驗能夠直接且真實地反映管片的力學行為,給工程設計提供最直接的意見,且其還可以用于驗證數值模型。對于重大工程的盾構隧道襯砌管片力學性能,多采用整環管片加載試驗的方式進行設計荷載作用下管片整環的受力和變形分析研究。文獻[1]針對具體工程中的接頭力學性能進行了試驗研究,主要研究了管片接頭抗彎剛度和抗剪剛度。文獻[2]基于管片接頭極限承載力試驗,研究了管片的破壞變化特征。文獻[3]針對武漢長江隧道承受高水壓和穿越高滲透性砂性土質的情況,分析了高水壓和變水壓條件下的管片襯砌結構力學變化規律。文獻[4]開展2組錯縫拼裝盾構隧道整環足尺試驗,研究了隧道的結構破壞機制及外弧面縱縫變形規律。文獻[5]開展了縱向接頭局部足尺試驗,研究了接頭的受力變形特征。

但足尺試驗需要消耗大量的人力物力,無法開展系統性的多工況管片接頭試驗。為了研究更多工況下接頭的力學行為,可以開展既有試驗的三維精細化數值模擬,并通過對比模擬結果與試驗結果的一致性來驗證所提數值模擬的有效性。文獻[6]將混凝土本構簡化為雙折線線性強化彈塑性模型,對管片接頭進行三維線彈性和彈塑性有限元分析。文獻[7]針對外徑為4.81 m的原型管片接頭開展接頭抗彎試驗,研究了接頭抗彎性能和破壞過程。文獻[8]結合工程背景,對管片接頭進行了足尺試驗,并在足尺試驗的基礎上進行了數值模擬,分析了管片接頭在壓彎狀態下的破壞過程,建立了管片接頭的三階段抗彎剛度模型,為工程設計提供了支撐。

根據足尺試驗和數值模擬獲得的剛度模型可以較好地應用于后續的隧道開挖沉降計算。隨著盾構隧道的發展,其力學性能及極限破壞狀態千差萬別,且隨著管片接頭斷面的增加,接頭的極限張開量也較傳統地鐵管片有所改變。本文以溫州軌道交通M1線深厚軟土層地鐵盾構隧道設計管片為研究對象,采用同濟大學自主研發的可三向加載多功能襯砌管片接頭力學性能試驗系統,進行了正、負彎矩作用下的接頭張開破壞試驗。通過試驗獲得該管片接頭在正、負彎矩作用下的接頭變形曲線,研究其在彎矩與軸力共同作用下的力學性能變化及接頭張開破壞的全過程,為大直徑、大埋深、高水壓、長距離及土質差的盾構隧道設計提供技術指導與借鑒。

1 管片接頭足尺試驗

1.1 試驗目的及內容

在軟土地區,尤其是溫州地區,盾構隧道變形的控制是必須的。盾構隧道管片的接頭是隧道襯砌結構的薄弱環節,大部分隧道病害多發生在接頭位置(如錯臺、掉塊、漏水等)。溫州軌道交通M1線隧道位于深厚軟土地區,該地區軟土分布廣泛,工程力學性質相較于其他軟土性質更差,且目前深厚軟土地區盾構隧道結構設計及沉降控制系統指導經驗不足。因此極有必要針對管片接頭進行力學壓彎試驗及數值模擬。結合依托工程襯砌結構及接頭受力特點,設計足尺管片接頭正彎矩與負彎矩工況壓彎試驗,通過壓彎試驗獲得管片接頭的抗彎性能。本文的研究目的為:研究管片接頭在正、負彎矩下的力學性態變化過程;研究管片接頭在正、負彎矩下的接頭張開變形特征;為計算實際埋深工況下的隧道變形及地面沉降奠定試驗基礎。

1.2 試驗裝置與加載方式

試驗加載設備為由同濟大學自主研發的TJ-GPJ2000管片接頭試驗加載系統。在試驗中,通過加載系統的軸向加載作動器對試件施加水平荷載以模擬接頭軸力,通過垂向加載作動器對試件施加豎向荷載以導入接頭彎矩,采用數據采集系統對試件變形、應變和加載荷載等參數進行實時采集。

控制子系統采用高級工控機自動控制試驗進程,根據需求完成多通道異步階梯加載和負荷保持,自動采集試驗力和垂向加載作動器的活塞位移,記錄試驗曲線,并能以通信方式或模擬輸出方式將上述試驗數據結果輸出至數據采集系統,為試驗數據的進一步處理分析提供了便利。控制程序界面截圖如圖1所示。數據采集系統采用Datataker智能可編程數據采集器采集試驗數據,可自動記錄由測試設備傳來的電信號,能夠實時、獨立地記錄數據,通過一定的轉化公式將電信號轉換為應力、應變或位移數據。試驗數據采集系統如圖2所示。

圖1 控制程序界面軟件截圖Fig.1 Software screenshot of control program interface

圖2 試驗數據采集系統Fig.2 Test data acquisition system

本研究中的正彎矩工況指的是管片內側受拉、外側受壓的情況,而負彎矩工況指的是管片外側受拉、內側受壓的情況。在支座兩端分別施加200 kN的軸力后再施加豎向荷載。

1.3 試驗試件與工況

盾構隧道外直徑D=6 700 mm,管片內直徑d=5 900 mm,管片厚度h=400 mm,幅寬L=1 200 mm。盾構隧道結構形式采用6分塊管片襯砌,管片混凝土強度等級為C50,抗滲等級≥P10,部分構造鋼筋采用HPB300,主筋采用HRB400鋼筋;襯砌環的縱縫、環縫采用彎螺栓連接,同環內塊與塊間采用兩根M33彎螺栓環向連接,每環共12根。

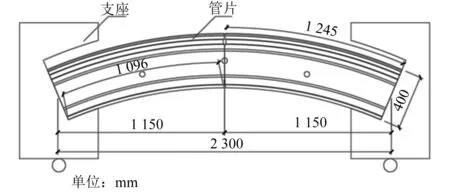

TJ-GPJ2000管片力學試驗加載系統所能加載的最大試件尺寸為2.6 m(長)×2.0 m(寬)×0.7 m(高)。據此試件的尺寸設計為2.3 m(長)×1.2 m(寬)×0.4 m(高),管片接頭試件尺寸詳圖如圖3所示。試驗試件參數如表1所示。

圖3 管片接頭試件尺寸詳圖Fig.3 Detail drawing of segment joint specimen size

表1 接頭壓彎試驗及試件參數Tab.1 Joint bending test and specimen parameters

1.4 測點布置設計

本次試驗主要監測內容為跨中撓度、混凝土表面應變、接頭張開量及螺栓應變。針對每種試驗加載工況,布設管片撓度(位移)測點4個,正彎矩工況下設置混凝土應變測點17個,負彎矩工況下設置混凝土應變測點10個,接頭張開位移計測點4個,螺栓應變測點4個,具體測試內容及測點布設位置如表2所示。

表2 測試內容及測點布設位置Tab.2 Measuring items and layout position of measuring points

在一根彎螺栓的上、下表面各布設1個應變片,一組試驗2根彎螺栓共4個應變片。在管片內、外弧面各布設2個位移計以測量接頭張開量。在管片試件外弧面表面接頭左、右兩側各布設6個混凝土應變片。在接頭一側表面布設5個混凝土應變片。在試件下方設置4個撓度位移計,接頭左、右位置各2個。

1.5 管片接頭力學試驗結果

1.5.1 正彎矩工況

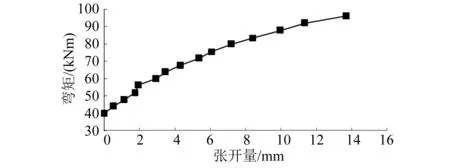

基于上表面2個位移計和下表面2個位移計平均變化量的差值可以獲得接頭張開量,接頭張開量除以上、下表面位移計的距離可以獲得接頭張開弧度。在此基礎上,結合分級加載荷載,可以獲得彎矩-接頭張開量關系曲線與彎矩-接頭轉角關系曲線,分別如圖4和圖5所示。

圖4 正彎矩工況下的彎矩-接頭張開量關系曲線

圖5 正彎矩工況下的彎矩-接頭轉角關系曲線

在正彎矩工況下,接頭內側混凝土發生相背運動,產生接頭張開變形,螺栓由于抵抗接頭變形而受拉。隨著彎矩不斷增大,接頭變形量變形增長速度均逐漸增大,呈現出明顯的非線性變化,其過程大致可分為3個階段:① 第1階段,當彎矩M≤7.5 kNm時,接頭并未發生明顯變形,接頭張開并不明顯,可認為該階段為線性發展階段;② 第2階段,當7.5 kNm

接頭轉角表示在彎矩荷載作用下,相鄰兩塊管片間發生的相對轉動角度。由圖5可知,接頭轉角隨彎矩的變化曲線與接頭張開量的變化曲線較為一致。

管片接頭處撓度取下方4個豎向位移計的平均值,鋼筋混凝土管片接頭的彎矩包括豎向荷載、水平荷載及管片自重產生的彎矩總和。通過試驗加載與過程監測,獲得的彎矩-接頭處撓度關系曲線如圖6所示。在管片接頭力學性能試驗中,接頭處撓度是監測的重要變形量之一,其變化對應著整環襯砌的收斂變形,反映了盾構隧道在外荷載作用下抵抗隧道徑向變形的能力。由圖6可知,接頭處撓度隨彎矩的變化曲線,與接頭張開量、接頭轉角的變化曲線較為一致。

圖6 正彎矩工況下的彎矩-接頭處撓度關系曲線

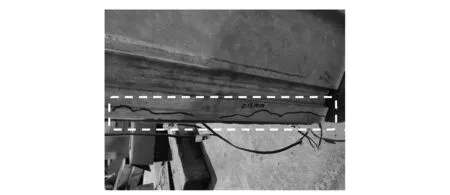

試驗加載結束后,對接頭試件進行拆卸以觀察接頭的破壞情況。螺栓出現屈服現象,產生了一定的塑性變形,但是由于該螺栓為8.8級M33高強螺栓,強度較高且剛度較大,所以其發生的變形較小。在正彎矩作用下,管片在受壓區出現了較長的裂縫,裂縫寬度為0.15 mm。管片受壓區破壞模式照片如圖7所示。除了受壓區裂縫外,由于密封墊對溝槽兩邊混凝土的擠壓作用,管片角部出現了由于剪切而產生的裂縫,裂縫寬度為0.10 mm。密封墊溝槽破壞模式照片如圖8所示。螺栓的4個手孔則出現了壓潰現象,手孔處混凝土壓潰區和受壓區的裂縫是正彎矩下管片接頭破壞的主要原因。

圖7 管片受壓區破壞模式照片Fig.7 Picture of segment compression zone failure mode

圖8 密封墊溝槽破壞模式照片Fig.8 Picture of sealing gasket groove failure mode

1.5.2 負彎矩工況

負彎矩工況的彎矩-撓度關系與正彎矩工況類似,此處不再贅述。通過試驗加載與過程監測,獲得負彎矩工況下的彎矩-接頭處撓度關系曲線、彎矩-接頭張開量關系曲線與彎矩-接頭轉角關系曲線,分別如圖9—圖11所示。

圖9 負彎矩工況下的彎矩-接頭處撓度關系曲線

圖10 負彎矩工況下的彎矩-接頭張開量關系曲線

圖11 負彎矩工況下的彎矩-接頭轉角關系曲線

負彎矩工況中的螺栓同樣出現了一定的塑性變形,螺栓手孔的位置也出現了壓潰現象。不同于正彎矩工況,負彎矩工況中并沒有在受壓區出現裂縫現象,而是由于螺栓對螺栓孔的擠壓,在兩塊管片的螺栓孔位置出現了裂縫以及大塊剝落。負彎矩工況中,接頭手孔處的壓潰和螺栓孔下部的裂縫是管片接頭破壞的主要原因。

2 三維精細化數值模擬

雖然管片接頭試驗可以直接準確地研究盾構管片接頭的力學-變形模型,但考慮到試驗試件的制作成本較高,試驗過程耗費人力物力較大,為研究更多工況下的接頭力學性能,在試驗基礎上進行數值模擬,并以試驗結果為依據驗證該數值模型,從而保證模型的準確性。

2.1 建立有限元模型

根據試驗中試件與支座的尺寸及位置,在有限元軟件Abaqus中建立相應的模型,模型中管片上表面設置2根彈性鋼條,用于分布施加于管片上的豎向集中荷載。正、負彎矩工況有限元模型如圖12所示。有限元模型共包括四部分:支座、加載鋼板、鋼筋混凝土管片和彎螺栓。根據試驗設計資料,管片接頭中各部件材料及其型號如表3所示。管片接頭構造的相互接觸及邊界條件均與試驗中設置相同。

圖12 正、負彎矩工況有限元模型

表3 模型各部件材料及其型號Tab.3 Material and type of model components

混凝土本構將軟化階段簡化為近似水平線,結合GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》,可以獲得C50混凝土的材料本構。本文所用本構與GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》中的本構對比如圖13所示。螺栓、鋼筋采用彈性本構。

圖13 混凝土數值模擬與規范中的本構關系對比曲線

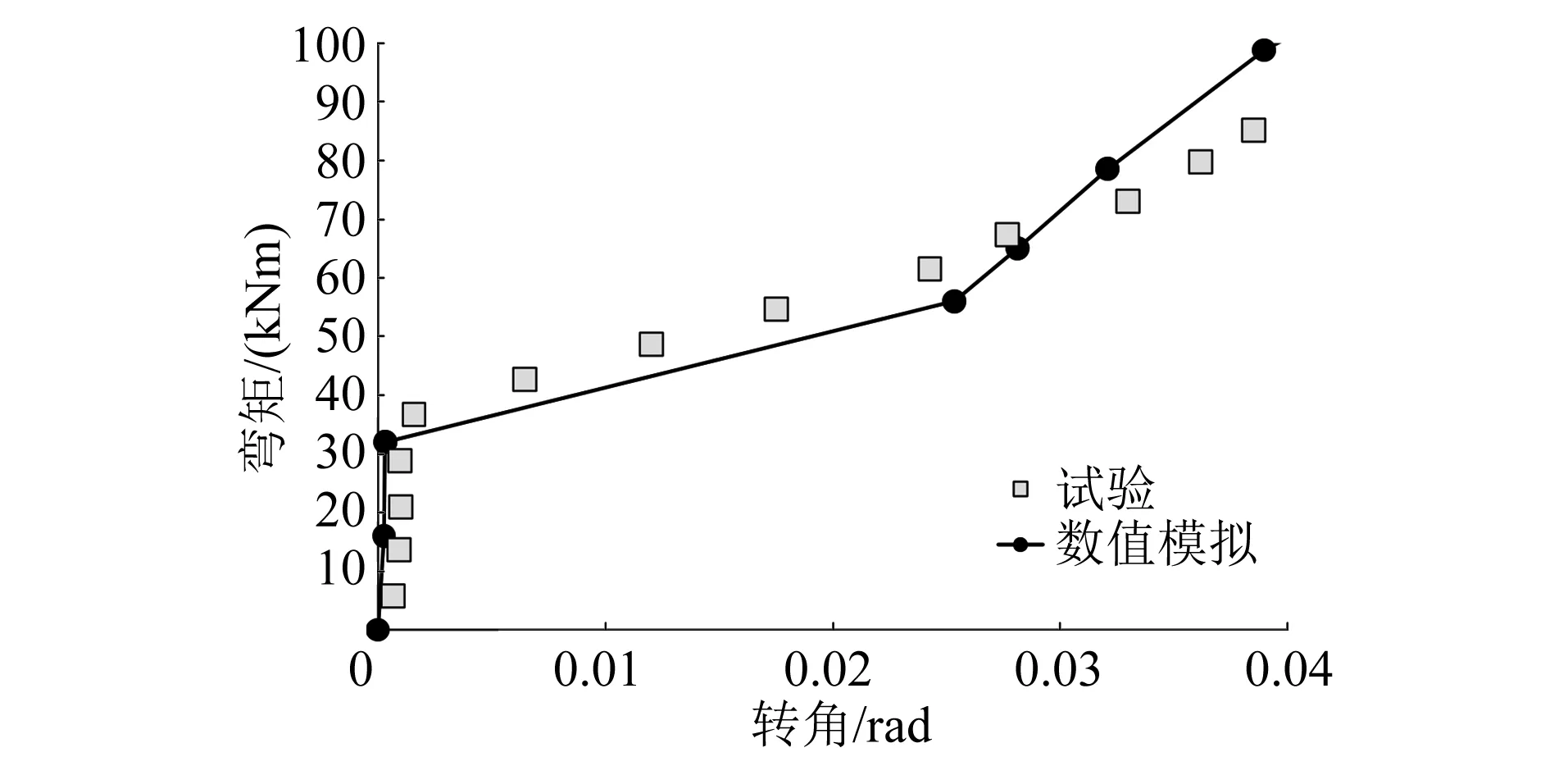

2.2 模擬結果與試驗結果對比分析

正、負彎矩工況下,彎矩-轉角曲線的數值模擬與試驗結果對比分別如圖14和圖15所示。由圖14和圖15可知,數值模擬結果可以較好地反映試驗中接頭的抗彎力學行為。

圖14 正彎矩工況下彎矩-轉角曲線的數值模擬與試驗結果對比

圖15 負彎矩工況下彎矩-轉角曲線的數值模擬與試驗結果對比

2.3 實際工況下盾構接頭抗彎性能

實際工程中的軸力要大于試驗中的軸力(軸力較小便于管片接頭試驗破壞),根據前期計算可以粗略得出,工程中接頭的兩端軸力約為1 200 kN。在上述數值模型基礎上,計算當軸力為1 200 kN時,正、負彎矩下每延米接頭的抗彎性能,如圖16所示。正、負彎矩工況下彎矩-轉角關系曲線均可以分為兩個階段。正彎矩工況中,第1階段轉動剛度為137 708 kNm/rad,當彎矩達到140 kNm時,進入第2階段;第2階段的轉動剛度為1 216 kNm/rad。負彎矩工況中,第1階段的轉動剛度為105 934 kNm/rad,當彎矩達到125 kNm時,進入第2階段;第2階段轉動剛度為702 kNm/rad。正彎矩工況下兩個階段的轉動剛度均大于負彎矩工況,且由第1階段進入第2階段時的轉折點彎矩同樣大于負彎矩工況。第1階段中,接頭處的彎矩主要由軸壓平衡,螺栓基本不受力,兩塊管片的相對轉角較小。隨著轉角的不斷增大,接頭張開點的位置不斷提高,直至達到螺栓位置,螺栓開始受力,混凝土管片和螺栓開始共同平衡彎矩,管片接頭的受彎過程進入第2階段。當該階段結束后,管片接頭的抗彎轉動剛度開始增大。正彎矩工況中,接頭的極限抗彎承載力為360 kNm,為第1階段結束時彎矩的2.57倍,有220 kNm的安全儲備;負彎矩工況中,接頭的極限抗彎承載力為310 kNm,是第1階段結束時彎矩的2.48倍,也有185 kNm的安全儲備。綜上所述,該接頭在極端工況作用下仍然有較好的承載能力。

圖16 當軸力為1 200 kN時的正、負彎矩下每延米接頭的抗彎性能Fig.16 Bending performance per meter joint under positive and negative bending moments with axial force of 1 200 kN

3 結語

本文先以溫州M1線管片接頭足尺試驗為基礎,獲得了管片接頭在正、負彎矩作用下的接頭變形曲線,研究了在彎矩與軸力共同作用下,接頭力學性能以及接頭張開破壞的全過程。建立三維數值模型,將數值模擬與試驗結果進行分析對比,以驗證所提數值模型的可靠性。本文研究主要獲得以下結論:

1) 試驗盾構隧道管片接頭試件在軸力為1 200 kN時,正彎矩工況下,極限抗彎承載力可達到360 kNm;負彎矩工況下,極限抗彎承載力可達到310 kNm。

2) 在彎矩作用下,管片接頭呈現出明顯的非線性狀態,隨著彎矩的增大,管片接頭張開變形也在不斷加快,直到達到極限承載狀態。正、負彎矩工況下的接頭力學性態發展可大致分為3個階段:線性增長階段、塑性發展階段和極限破壞階段。

3) 正彎矩工況下的極限抗彎承載力大于負彎矩工況下的極限抗彎承載力,而正彎矩工況下的接頭變形小于負彎矩工況下的接頭變形。

4) 正、負彎矩工況下對應的最終極限破壞狀態也不同。正彎矩工況下,最終接頭破壞表現為受壓區混凝土破壞剝落,手孔處混凝土的壓潰區和受壓區的裂縫是接頭破壞的主要原因;負彎矩工況下,接頭的破壞過程表現出了明顯的脆性,并沒有在受壓區出現裂縫,而是由于螺栓對螺栓孔的擠壓,在兩塊管片的螺栓孔位置出現了裂縫以及大塊的剝落, 接頭手孔處的壓潰和螺栓孔下部的裂縫是管片接頭破壞的主要原因。