老城區路內停車空間“挖潛增效”路徑探索

楊猛,張偉,周洣冰

[摘要]在老城區,由于原有的城市空間格局并非為“高機動車出行比例”構建,用車矛盾更加突出,同時,老城區存在人口密度高、配建停車率低、道路空間狹窄、可挖潛公共停車空間缺乏等現實問題,因此需結合老城區停車供需實際,探索停車空間拓展的有效路徑和方法。通過分析國家和四川省關于停車設施建設的政策要求,借鑒國外經典城市老城區路內停車位建設和管理經驗,并以實際案例為實踐對象,探索新時期老城區路內停車挖潛增效路徑和方法,為老城區停車空間拓展和街道空間營造提供有益借鑒和參考。

[關鍵詞]停車位; 路內停車; 挖潛增效; 精細設計

[中國分類號]TU984.11+4? ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼]A

0引言

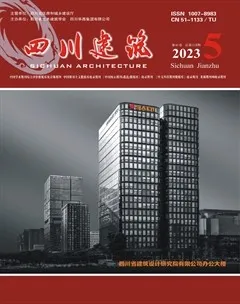

當前,我國正處于城市加速發展和社會經濟轉型的關鍵期,伴隨著城市化的持續推進,汽車保有量迅猛增長,2021年底全國小汽車保有量突破3億輛,年平均增速達到10.3%(圖1)。在停車位總量供給上,根據相關規范要求,機動車停車位供給總量應控制在機動車保有量的1.1~1.3倍之間,據統計,2015—2021年城市停車基礎設施的平均年增長速度只有2%~3%[1],遠低于機動車保有量增速,根據測算,2021年我國停車位缺口超過8 000萬個,停車位供給缺口逐漸拉大。在停車位配比上,建筑物配建停車應占城市機動車停車位供給總量的85%以上,城市公共停車場提供的停車位可占供給總量的10%~15%,規范同時規定“機動車停車位供需矛盾突出的城市可通過臨時設置路內停車位作為城市機動車停車位供給的補充,但其規模不應大于城市機動車停車位供給總量的5%”。

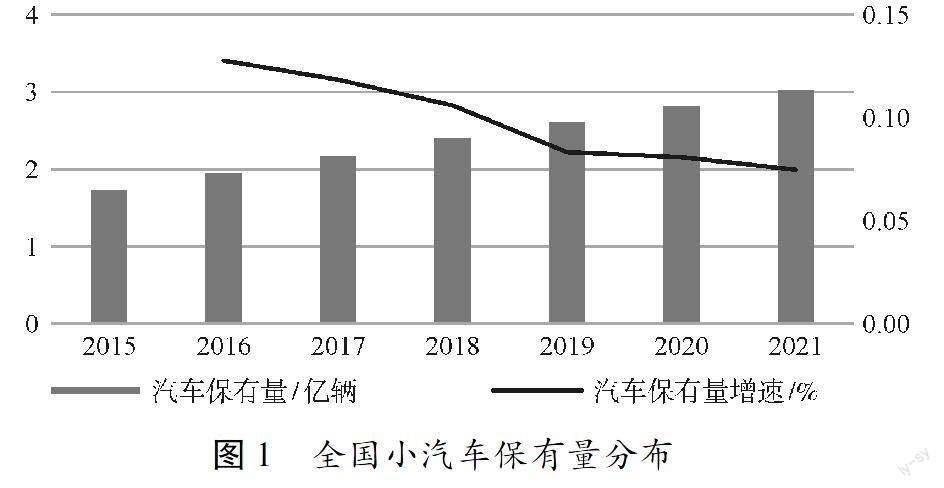

在停車位具體供給數量上,根據《2021中國停車行業發展白皮書》[2]相關數據,北京、上海、深圳等國內發達城市的路內停車占比1%左右,遠沒有達到規范控制的5%。根據國外對東京、新澤西、紐約、布魯克林和費城5個城市沿中心區向外延伸沿途路外停車場和停車位數的調查顯示[3],路外公共停車場的數量和規模隨著與中心城區距離增大而增大(圖2),結合國內城市現狀情況來看,老城區配建停車先天不足,路外公共停車空間有限,進而導致大量的停車涌入最后一個可用空間——“城市道路”,大量無序、違章路內停車在國內大中小城市的老城區“隨處可見”。

1停車供給政策解讀

國內有關停車位建設的政策可追溯到2000年,“十三五”以來國家出臺了一系列有關城市停車的文件,如《關于加強城市停車設施建設的指導意見(2015年)》《住房城鄉建設部 國土資源部關于進一步完善城市停車場規劃建設及用地政策的通知(2016年)》《關于推動城市停車設施發展的實施意見(2021年)》等。通過相關政策分析,總結有:

(1)在停車位供給方面,堅持配建停車為主體、路外公共停車為輔助、路內停車為補充的總體思路。

(2)在停車保障上,堅持適度滿足基本停車需求、從嚴控制出行停車需求的基本策略。

(3)在停車位使用上,注重提高停車周轉效率,倡導錯峰、分時段有序停車。

(4)在停車位的具體建設要求上也更加靈活,比如《關于推動城市停車設施發展的實施意見》明確“充分利用建筑零散場地、城市閑置空地等“邊角料”地帶分散靈活增建停車位”;《四川省關于推動城市停車設施發展實施意見的通知》明確“在停車矛盾突出的老舊住宅小區周邊,選擇具備條件的支路劃定路內停車,允許夜間、周末、法定假期停車。”

2路內停車模式和需求分析

2.1路內停車模式及設置要求

路內停車分路邊式停車和路中式停車,其中路邊式停車分為占用人行道路邊停車、無隔離帶路邊停車和有隔離帶路邊停車[3]。路中式停車主要利用中央隔離帶設置停車位,分為單排和雙排。針對路內停車位設置,《城市綜合交通體系規劃標準》明確機動車路內停車位不得影響道路交通安全及正常通行,不得在救災疏散、應急保障等道路上設置,不得在人行道上設置,同時《城市道路路內停車管理設施應用指南》和《城市道路路內停車泊位設置規范》等均對路內停車的設置提出了明確要求。

2.2路內停車現實需求分析

停車位的供給策略應綜合交通需求和城市建設具體情況綜合確定,如何更快更高效的提高供給數量,改善現有停車設施的使用效率,緩解停車難帶來的交通問題,成為城市交通可持續發展和宜居城市建設的重要內容。

從停車位供給需求和使用需求來看,新老城區存在一定差異。在老城區,由于存在人口密度高、配建停車不足、道路空間狹窄等老城特有因素,停車供需失衡,矛盾尤為突出,為解決老城區停車難,部分城市在老城區實踐建設立體停車樓,雖然在一定程度上緩解停車供需矛盾,但與近年來快速增長的小汽車總量而言,仍然存在空間挖潛有限、建設成本較高、影響城市景觀等現實問題。在城市新區,多數城市試圖通過設置明確的配建停車標準,有效解決停車供需矛盾,但相較于配建停車的保障性和公共停車場的規范性,路內停車因其更好的服務性和便利性,深受人民喜愛。

吳俊[4]、耿克姣[5]認為城市停車交通問題趨于復雜,從我國停車現狀與發展來看,路內停車的存在在我國機動化進程中乃至后機動化時代仍是必然;吳思思等[3]認為高密度的中國城市,造成了道路空間的高成本,需要更加高效的利用道路空間來解決交通運行問題。因此,通過分時分區規劃促進動靜態交通用地相互轉換,高效配置空間資源,挖潛路內停車空間,是當前解決城市路內停車需求的重要方法。

3路內停車相關案例借鑒

社會學家認為,城市的演進就是朝著要解決它當時面臨的最大問題去發展,而在現實發展過程中,當一項資源匱乏時,所對應的方法就是“開源”和“節流”并舉[6]。對于停車困局來講也是如此,國外尤其是歐美發達國家,因其汽車普及進程在20世紀就達到了較高水平,其對老城區停車空間的利用和管理值得借鑒,以美國為例,20世紀20年代,政府出臺了較為激進的配建停車政策,大力提高車位供給水平,最后造成車位供給過剩,歐洲國家則在老城區停車位管理上采用更加靈活的“車位適度增加+交通總量控制+停車需求管理”模式。

3.1布達佩斯——街道精細設計挖潛空間+交通管理

布達佩斯是一座古老的文化名城,城市路網以放射型為主,并輔以3條環線構建街道網絡。在其內城,有著大量百年歷史街區和建筑群,無論是道路拓寬,還是建造地面、地下停車場都面臨著巨大難題。為解決交通擁堵及停車難,市政規劃部門竭力挖掘潛力,增加停車泊位(圖3)。

(1)建立老城單行網絡,有效破解街道過窄的不利因素,發揮老城街道網絡密集的優勢,形成高效的單行網絡。

(2)對街道精細設計,在保障交通性車流快速通過的基礎上,在較窄的街道上通過精細設計充分挖潛道路空間,充分規劃停車泊位,依托這一措施,在中心城區內共增加了5萬多個停車位,徹底解決了老城停車需求。同期,采用一街一策,對交通型、商業型、社區型等不同類型道路斷面精細設計改造,促進機動交通向綠色交通轉變,實現街道回歸為市民的慢行空間、活動空間、交往空間和休閑空間。

(3)充分利用城市邊角空間,有效整合利用市區暫時閑置土地資源建設小型停車場、允許在未開工的建筑工地上開辟臨時停車場,在老城外圍因地制宜修建地下停車場地。

3.2倫敦——注重剛性需求+嚴格停車管理

倫敦解決老城停車難的問題,不是靠“增加車位”,而是選擇“減少車位”,通過嚴格控制老城車位數量,引導市民選擇公共交通出行,從而最大程度把老城街道空間還給市民、游客和城市生活。

(1)挖潛靜態交通空間,在老區部分雙道馬路上,在路中間黃線兩側,畫有斜向來車方向的停車線,可用于晚上周邊區域停車。

(2)強化停車管理,倫敦多數地區的路內停車位,首先是為所在區域居民服務,其次才是為訪客服務的臨時公共停車位,路內停車位實行停車許可證管理機制(圖4)。

3.3東京——充分挖潛城市邊角空間+提高周轉率

早在20世紀60年代就出臺相關停車法規,規定所有車輛持有者均須擁有路外停車泊位證明,調動民間資金參與興建停車場,使停車位供給量有效大幅增加。

(1)充分調動市場力量建設“小而散”的停車空間。鼓勵市場參與公共停車位供給,倡導“小而分散”和“就近服務”的停車場布局,居民主動將一些私家空間開辟為停車場,因此東京民營停車場規模非常靈活。

(2)建立停車開放數據平臺,提高停車效率。建設開放的停車位信息數據庫,引導車輛就近停車,有效提高停車位使用效率(圖5)。

除此之外,首爾在社區街道建立停車制度,對道路寬度12 m以下的道路全部施劃停車位;美國隨著環境法案的頒布,逐步限制機動車使用,將停車配建標準按上限設置,路內停車收益用于公交或慢行交通建設;新加坡通過增加擁車、用車成本限制機動車使用,在CBD核心區減少甚至不提供路內停車。

4路內停車“挖潛增效”實踐

4.1路內停車數量挖潛

大英縣位于四川盆地中部,涪江以西,現狀建成區面積約14 km2,城區人口約12萬人,城區現有道路117條,總長度115.98 km。

城區內現狀無路外公共停車場,為此,交通管理部門在城區現有的70條城市道路設置了路內停車,提供停車位1 955個,包括699個雙側停車位和1 256個單側停車位,但現狀停車位依然緊張,根據城市小汽車保有量數據,當前公共停車位缺口達到2 000個。鑒于老城停車供需矛盾較為突出,用地空間緊張,近期尚無建設路外公共停車場的計劃,提出近期挖潛路內停車空間。

結合城市空間布局和道路交通組織,充分挖掘城市道路路內空間,通過居民調查和現場識別,按照主干保障通暢、次干和支路充分挖潛的總體思路,對老城區道路網絡進行系統梳理,通過系統識別,在45.27 km的老城道路中,單側停車道路由15.71 km增加到21.35 km,雙側停車道路由4.37 km增加到6.44 km,根據測算,整體可供路內停車車位由現狀的1 955個增加到2 739個,新增停車位總量超過780個,占公共停車缺口的39%。可以看出通過路內停車挖潛,能夠有效增加城區停車位供給。

4.2路內空間增效設計

為高效利用路內空間,全面提升街道品質,依托對廣元老城部分道路空間的優化設計,提出路內空間增效設計的四大策略。

4.2.1“空間挖潛”

以存量資源有效利用為方向,積極拓展路內停車空間,讓每一分空間發揮最大價值,在科學評估的基礎上,梳理每一條街道的交通、商業活動、社區生活等不同需求,摸排群眾反映強烈的道路,系統優化老城交通組織方式,合理分配街道空間資源,實施設置單行道、改善街道斷面、優化空間利用等微改造、微更新“小手術”,通過“空間挖潛”和“有效利用”,提高街道的綜合承載能力,充分釋放道路空間的潛在價值和承載能力。

4.2.2“精細設計”

從街道使用需求出發,按照“一街一策”精細設計,根據實際確定車道數量與寬度;確定路側停車區域與停放方式,建設港灣式停車帶;精細化設計全鋪裝路面、海綿停車帶等路面形式;積極采取穩靜化措施,通過減速臺、取消路緣石高差、凸起人行道等設施設置,推動慢行交通優化設計;加強商業外擺、建筑退界空間統籌利用,引導彈性空間、混合空間使用,鼓勵人車友好混行和共享街道。

4.2.3“科學管控”

切實提升停車位使用效率,以“停車周轉率”的有效提升作為核心目標,引導道路停車資源優先用于城市公共需求,創新探索老城收費機制,抑制非必要和長周期的停車占用。依據川內部分城市實踐,通過規范路內停車收費,清除了大量“僵尸車”,有效緩解老城停車緊張局面。鼓勵分時停車,推動車位智慧管理,白天優先保障商業活動,夜間保障社區停車。

4.2.4“盤活閑置”

以閑置空間盤活為突破,建設多功能復合型的“口袋停車(口袋公園)”。在老城中,既有很多低效利用的“邊角空間”,也有很多被小區院墻分割的“破碎空間”,通過梳理和盤活這些閑置空間,建設功能復合或分時管理的“口袋公園/口袋停車場”,能夠有效增加老城車位供給,提升社區環境。部分需求旺盛的區域,可結合城市更新“口袋公園”建設,挖潛小型立體停車和新型地下停車設施。

5結束語

停車是城市靜態交通的重要組成部分,街道是與城市居民關系最為密切的公共場所,二者在空間上相互疊加,隨著汽車保有量快速增加和疫情帶來的交通主體向“私人化、私密化”出行改變,城市老城區街道的“停車難、停車亂”問題日益顯著,要破解這一難題,除了高效執行“配建停車為主體、路外公共停車為輔助、路內停車位補充”的國家政策外,更需結合老城區的停車需求與用地供給、道路斷面、街道空間等具體情況綜合施策,加強停車管理,挖潛路內停車空間[6],提高停車周轉率,并結合街道空間開展精細化設計,以實現停車位數量上的增加和街道空間品質的提升。

參考文獻

[1]北京清華同衡規劃設計研究院有限公司靜態交通所,中國重型機械工業協會停車設備工作委員會.2021中國停車行業發展白皮書[S].

[2]全國智能建筑及居住區數字化標準化技術委員會智能網聯基礎設施標準工作組.2022年智慧停車發展及智慧停車系統白皮書[S].

[3]吳思思,蔡軍.國內外路內停車模式比較研究[J].黑龍江交通科技.2015.

[4]吳俊,路內停車對動態交通影響研究[D].南京: 河海大學.2007: 55-56.

[5]耿克姣.城市路內停車的必然性和供求規劃模型分析[J].交通工程,2013,(3):42-43.

[6]彭敏.北京市路內停車規劃與管理研究[D].北京.北京建筑工程學院.2008:59-62.