軌道交通網絡對城市空間結構的影響

——以東京都市圈為例

劉國玲

上海交通大學 設計學院 上海 200240

近年來,城市空間形態及軌道交通網絡發展的互動關系一直被廣泛研究,內容涉及都市圈郊區圈層軌道交通[1]、智慧交通與智能城市[2]等多方面。國內學者對東京都市圈的研究主要集中在對軌道交通發展模式及其影響的角度,陸化普提出東京都市圈是通過將城市開發效益與鐵路開發相結合,使得交通與用地實現無縫銜接,創造了土地高效利用的交通一體化案例[3]。王悅欣提出東京都市圈軌道交通發展起步早,發展過程中形成了站城一體化的特點,通對區部外圍地區的發展有明顯的引領作用,產生了很好的經濟效益和社會效益[4]。我國在經歷三十多年的經濟高速增長和城市快速擴張之后,城鎮化進入中后期發展階段,城市的空間結構也面臨重大考驗,了解和學習發達國家都市圈軌道交通網絡發展經驗對我國大城市及都市圈的軌道交通及空間結構的發展建設具有非常重要的影響。

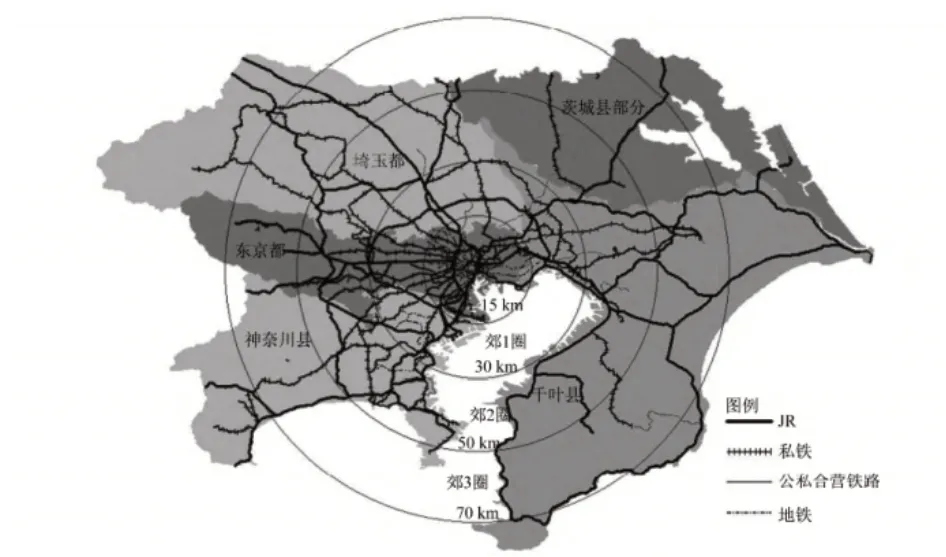

東京都市圈由東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣及茨城縣南部地區組成[5],逐漸形成了如圖1所示以東京站為圓心,半徑接近70公里,人口約3760萬,面積約1.64萬平方公里的超大型都市圈[6-7]。相對我國一線城市而言,東京都市圈有更高的人口密度和私家車普及率,但是東京極高的交通效率成為其都市圈的特色,其中最為重要的原因是東京軌道交通的發展。東京的軌道交通目前已經擁有一百多年的歷史,在汽車普及之前東京就已經建設了非常完善的軌道交通網絡。軌道交通網絡在東京城市化進程中也發揮了非常重要的作用,通過研究東京軌道交通網絡與城市空間結構的關系,對我國都市圈的建設具有一定程度的參考價值。

圖1 東京都市圈行政區劃及軌道交通線網示意圖

本文在對東京軌道交通網絡及城市空間結構發展歷程進行歸納分析的基礎上,闡述了軌道交通網絡對城市空間結構帶來的影響,并嘗試對其原因進行解釋,希望對國內都市圈建設有一定的研究借鑒意義。

1 東京都市圈軌道交通網絡與城市形態的發展歷程

東京都市圈目前的城市空間結構和軌道交通網絡的發展是密不可分的,通過軌道交通的發展逐步帶動東京都市圈的不斷擴大[8]。通過研究分析發現其發展階段大致可分為一下三個時期:

1.1 第一階段:1880年至1950年以放射性為主的快速發展時期

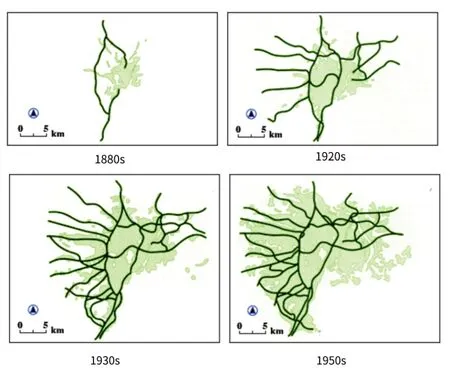

19世紀70年代開始,日本機器工業代替手工業,進入資本主義發展階段并開始進行工業革命,山手線是日本工業革命初期的產物,也是東京市最早形成的鐵路干線。如圖2所示,日本工業化的發展帶動了城鎮化進程,1880年城鎮化地區主要集中于山手線。1900年至1920 年電車開始迅速發展普及,人口聚集導致城市范圍在短時間內迅速擴張,城市空間結構開始逐步沿著軌道交通網絡開始逐漸向外進行拓展[6]。八條放射型的軌道交通線路使得城市空間形態沿著軌道網絡建設方向繼續進行發展,進而帶動東京都市圈向外進行延伸。

圖2 1880年至1950年軌道交通與城市形態發展

1930年至1950年軌道交通放射性網絡處于發展逐漸完善的階段,帶動城市擴張與軌道交通發展相互結合,進而促進了更大范圍的地域圈層結構的形成,東京都市圈以軌道交通網絡為骨架的城市空間結構在這一時期基本確定。

1.2 第二階段:1950至1970年間戰后迅速發展時期

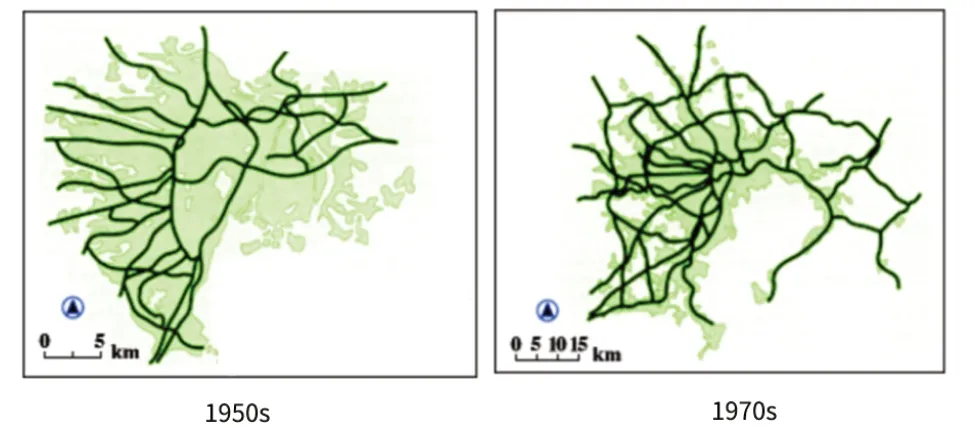

戰后日本迎來了經濟高速發展階段,通過新線建設或延伸既有線路,以配合軌道交通在郊區開發建設新城,新城沿著軌道交通干線進行帶狀分布,確保新城與城市中心聯系便捷。

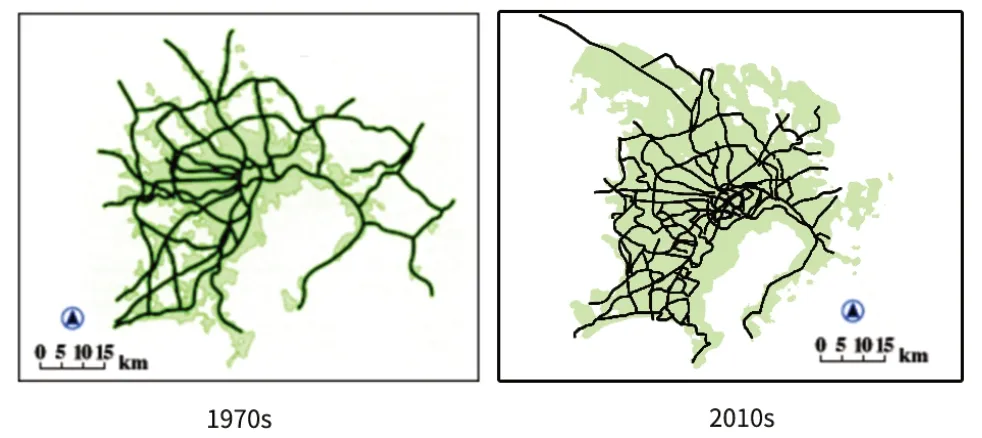

20世紀五六十年代,美國英國等發達國家的中低端產業轉移至日本,對經濟發展及城市建設起到促進作用。如圖3所示,東京都市圈城市空間結構在20世紀70年代向周邊郊區地區進行了迅速延伸與擴張,并增加了圈層軌道交通結構便于居民進行交通換乘。東京都市圈軌道交通網絡在這一時期迎來了飛速發展與城市空間結構的逐步完善。通過加強樞紐節點的建設,緩解了中心區因人口增長帶來的高峰時期運能緊張的問題。

圖3 1950年至1970年軌道交通與城市形態發展

1.3 第三階段:1970年代至今完善“雙環線+放射性”空間結構

由于經濟高速增長帶來了城市不斷進行擴充與完善,軌道交通網絡建設更加完善合理,東京都市圈逐漸形成了由“雙環線+放射性”軌道交通網絡所維系的多中心城市空間結構,城市空間結構的日趨擴大和軌道交通網絡的日益發達兩者相互促進,共同推動東京都市圈發展[1]。

如圖4所示,1990年以后東京都市圈主要在中心城區借助軌道樞紐優化調整與城市更新契機,對軌道樞紐及周邊土地統籌進行存量利用與再開發,以強化軌道樞紐的城市功能。東京站和上野站之間的東北縱貫線基本完成,東海道本線和東北本線也連通運營,稱為上野東京線。通過軌道交通網絡來引領城市都市圈的發展,都市圈也逐漸形成以軌道交通網絡為主動脈的城市空間結構。軌道交通與城市空間結構同步發展使得中心區的人口向郊區進行了合理分散,大大緩解了中心區通勤壓力[9]。在這一時期,軌道車站逐漸發展為高度繁榮的城市中心,通過在車站及周邊地區興建商業設施,大大促進軌道交通網絡與城市空間的一體化進程。

圖4 1970年代至2010年軌道交通與城市形態發展

1.4 軌道交通系統與城市空間結構的互動關系

東京經濟高速增長和城市空間發展離不開城市高效運轉的軌道交通網絡,軌道交通網絡的成功依賴于具有強大向心力的東京[3],軌道交通與城市空間結構相互促進,共同推動東京都市圈向更加高效合理的方向進行發展。得益于軌道交通與城市空間結構的緊密聯系,東京在都市圈不斷擴張的過程中很少出現交通擁堵、環境污染嚴重等現象。一方面軌道交通網絡的建設可以帶動周邊城市用地的開發,促進郊區地區沿軌道交通發展方向進行擴張建設,而不是在新城建設完成之后再去考慮增加軌道交通設施;另一方面城市用地的集中建設可以為軌道交通提供較為穩定的客源基礎[10],軌道交通與城市空間結構形成了互利共生,相互促進的良性循環關系。

在東京城市空間及軌道交通規劃的過程中契合城市發展訴求,綜合運用了以公共交通為導向的開發模式——TOD模式(Transit-Oriented Development),大大促進了軌道交通與城市空間結構之間的融合發展。

城市軌道交通不僅僅是大容量的運載工具,更是城市空間結構發展的大動脈。日本TOD模式的出現可以追溯到20世紀初,東急電鐵率先開始通過建設軌道交通進行郊區房地產開發,民營鐵路公司先行收購鐵路建設用地以及鐵路沿線的住宅開發用地,鐵路和站點建設先行,隨后在中心城區的換成樞紐站建設大型購物商場,在郊區站點建設娛樂設施配套,在鐵路沿線站點周邊區域進行住宅開發。這種模式迅速被其他開發商效仿,為東京的城市擴張、人口聚集及產業發展提供了強有力的支持。

車站作為大型綜合體,可以集商業、交通、辦公等功能于一體,對城市空間結構的優化及發展帶來極為深遠的影響。因此,在城市空間結構發展過程中,軌道交通是不僅僅扮演城市樞紐的功能,更是城市建設與經濟發展的大動脈。與世界其他發達國家的都市圈進行對比可以發現,城市空間結構的發展過程是軌道交通網絡不斷延伸和連接的過程。

軌道交通為城市發展帶來可達性上的極大優化,促進城市空間結構沿著軌道交通進行帶狀延伸,在提高生產效率的同時可以減少對資源環境的浪費。圈層軌道交通網絡及多核心的城市空間結構使得市中心區的人口得以疏散。以TOD模式全面進行城市空間結構的布局,并依托TOD建設都市圈多中心的發展結構體系,成為東京都市圈城市開發和再開發的主導模式。

2 形成原因分析

2.1 軌道交通先于城市建設,帶動都市圈擴大

東京都市圈軌道交通建設最大的特點是:軌道先于城市建設。東京都市圈建設的指導方針是“鐵道新線的建設與新城建設一體化”,這就意味著東京都新城區鐵道的建設與住宅的建設基本都保持同步,在形成一片住宅區的同時就一定會建成一條都市鐵路通往市區,由此便形成了郊區居住區圍繞軌道交通呈現帶狀分布,為居民出行提供了具有較高可達性的城市鐵道交通。

東京都市圈因具有前瞻性的戰略規劃使得軌道交通系統網絡的發展先于城鎮化,因此為以軌道交通作為骨架的初期城市空間的形成及發展創造極為有利的發展條件。通過對生產要素的合理供給能力和效率的提高,使得人口規模及產業布局方面都得到一定程度的優化,并逐漸形成以軌道網絡為基礎的都市圈空間結構。

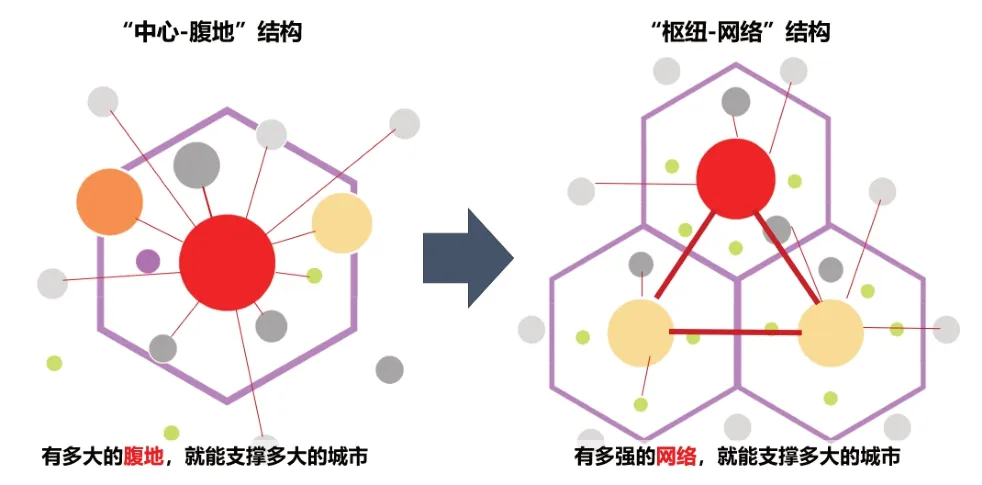

2.2 “中心-腹地”結構向“樞紐-網絡”結構的轉變

隨著東京都市圈城市空間結構的演化變遷與中心區經濟繁榮給帶來的一些人口擁擠及郊區人們通勤時間過長的問題,外圍新城不應該只是作為中心區域的附屬,而是應該將原有的“中心-腹地”空間結構層級轉變為“樞紐-網絡”結構[11](如圖5所示)。郊區新城逐漸承擔起樞紐作用,對中心區域的人口壓力進行分擔。通過軌道交通的網絡將各個中心進行連接與溝通,從而使得東京都市圈實現由單中心向多中心的轉變,促進了生產要素的流動與資源的有效重組。由原先根據核心腹地大小決定城市規模演變為通過強大的網絡結構支撐城市規模。核心地區與外圍城市副中心之間通過軌道交通網絡的有效銜接構成了都市圈范圍極為強大的分工協同網絡,并使得生產要素更加集聚有利于生產效率的提高。

圖5 都市圈城市空間結構的轉變

2.3 軌道交通的外部性通過經濟發展影響城市空間結構

軌道交通是具有極強外部性的城市公共服務設施,軌道交通的高速發展對都市圈人口分布及產業布局產生積極影響。通過對生產要素的合理布局與組織促進了生產效率的提高,并在軌道建設過程中以服務用地、與土地利用的深度結合為前提,實現了軌道交通系統與土地利用之間的互動關系。

實際上,東京各大軌道交通公司也會依靠地鐵車站周邊房地產開發獲得盈利,將百貨公司、商業服務設施等開進交通樞紐。一方面車站具備人員運輸功能,另一方面還為乘客提供了用餐及購物選擇,車站周邊的眾多商圈更是為居民日常生活提供便利,每天從東京站出發與達到的列車班次約為4000班,旅客運輸數量居于日本首位。

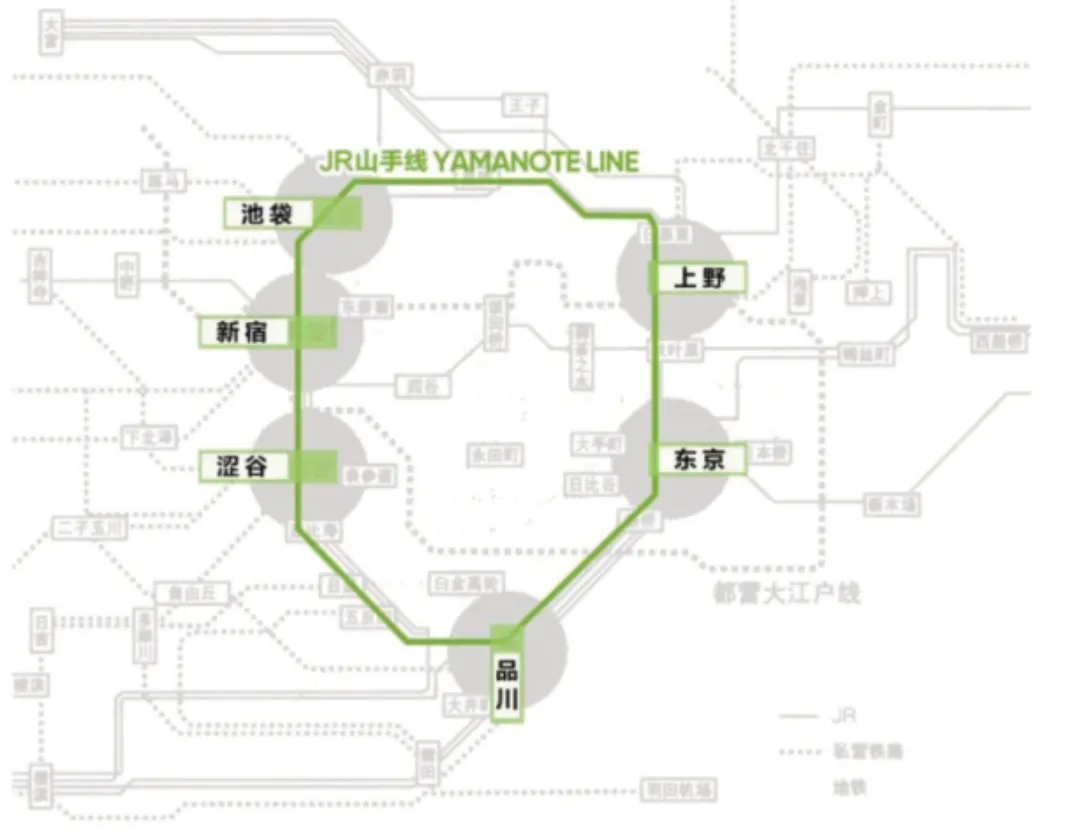

以山手線為例,作為都市圈核心的軌道干線,如圖6所示,山手線上的6大換乘站構成了東京都市圈的城市副中心,換乘車站通常聚集著大量換乘客流,也就逐漸形成了繁榮的商業區、娛樂區和中等商務區。“雙環線+放射性”的軌道交通線網格局可以利用鐵路的超大運量,滿足城市中心地區高密度人口在高峰時間的人流疏散需求。“站城一體開發”模式最大程度上促進了軌道交通樞紐功能與城市功能的融合[12],利用換乘樞紐獨特的可達性高的優勢,將辦公、商業、居住、酒店、文化等高度復合化功能引入軌道交通網絡,除乘客之外也吸引周邊地區多樣化人群,形成具有良好商業氛圍的城市節點[13]。各大軌道運營商通過加強周邊用地的綜合開發以及周邊商業設施高密度開發,與人流的集聚形成良性互動[14],進一步帶動了商務及人流的聚集,最終形成了沿山手線分布的6大城市副中心。

圖6 東京都市圈6個城市副中心

3 對我國城市軌道交通建設的啟示

我國都市圈內邊緣地區因地理位置原因導致與中心區域相比具有巨大的經濟落差,周邊中小城市在空間格局和產業布局上均需要進一步的提升及優化[15]。我國目前的城鎮化水平決定了我國人口還會進一步向都市圈進行集中,基于東京都市圈的建設經驗,都市圈將會持續進行擴張,因此需要通過建立軌道交通網絡解決因人口不斷集聚帶來的負面影響。目前我們的城市都市圈范圍還在不斷擴大,需要在以下方面對軌道交通網絡及城市空間結構進行優化:

其一,發展跨行政邊界的軌道交通網絡,促進都市圈軌道交通之間進行連接互通。東京都市圈軌道網全長已經超過2750公里,其中地鐵僅為300公里,主要是通過城際鐵路承擔都市圈通勤運輸功能。未來我們期望可以通過技術手段解決城際鐵路和地鐵之間的溝通問題,為都市圈的聯動發展提供先行發展條件。

第二點,為未來的發展預留各種可能性的戰略規劃,進行以軌道交通為導向的開發模式。在我國現有的土地規劃和管理體制下,各級行政單位通過設定各自的開發強度和開發邊界,將會使得與周邊地區相鄰的邊界處形成不受重視的發展洼地。而城際邊界正式都市圈發展溝通與連接的關鍵所在,因此在規劃階段需要做出具有前瞻性、彈性戰略規劃。

對比東京都市圈高密度、大運量、高效率的市郊鐵路線網,我國都市圈城際鐵路受到制度、規劃、空間格局等因素制約,建設進度明顯滯后于人口、產業等生產要素的空間布局,成為制約都市圈協同發展進程中的最大障礙。通過借鑒東京都市圈軌道交通及城市空間結構的建設經驗,構建發達的公共交通系統,城市與軌道交通進行一體化的開發是解決因城市快速擴張帶來擁堵問題的正確方向。

現階段,我國城市軌道網絡系統的建設仍處于快速發展期,應當對城市軌道交通的規劃和建設及其與城市空間結構的關系進行認真研究,使得城市空間布局與軌道交通網絡之間相互促進,共同完善[11]。因此,在我國城市建設的過程中可以適當放緩對機動車出行友好的城市快速路等基礎設施的建設,發展以軌道交通為主體發展方向,進而優化我國城市交通出行結構,將會對城市空間結構的合理布局及發展帶來極為深遠的影響。