河北省奶業科技創新效率比較研究

劉秀娟,王若瀅,崔鵬程

1 河北農業大學,河北保定 071001

2 河北工業大學,天津 300401

0 引言

河北省奶類產量、奶牛存欄量居全國第二,液態奶產量居全國第一,奶業發展水平在全國居領先地位,成為促進農村產業興旺的重要支撐。科技創新對于推動奶業高質量發展具有決定性作用,因此必須發揮好科技創新的支撐引領作用,提升奶業發展的科技含量,為奶業轉型升級提供強大支撐。河北省在奶業科技創新方面采取了多種措施,涉及加強奶牛良種繁育,強化奶牛疫病防控,支持乳品企業新技術、新產品、新工藝等方面的創新研發等,取得了明顯成效,在奶牛存欄量下降的前提下,提高了生鮮乳產量。在京津冀區域,河北省奶業獲得了較快發展,體現了三地科技協同發展的成效,對目前奶業科技創新效率進行評價比較,可以發現河北省奶業高質量發展的區域優劣勢和要素配置的短板,明確未來的發展路徑。

1 河北省奶業發展現狀

(1)奶牛養殖業規模較大

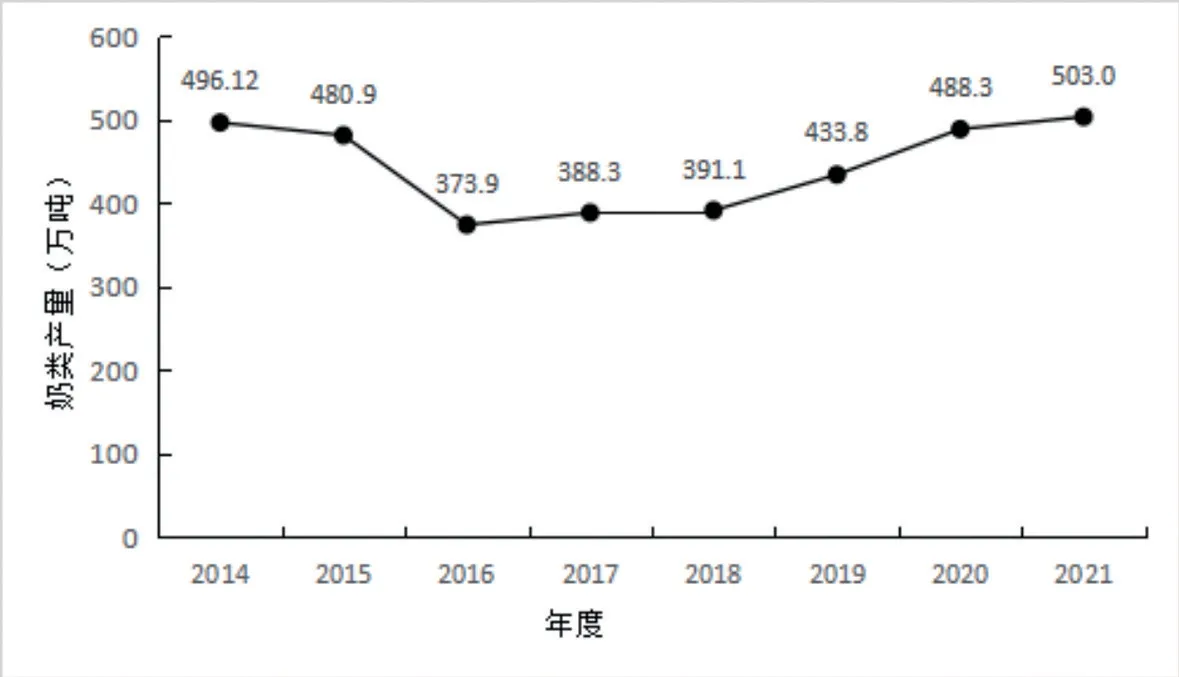

奶類產量穩中有升。2021年河北省奶類產量503.0 萬噸,占全國奶類產量的13.3%,位居全國第二。從2014年開始,河北省奶類產量呈現下降趨勢,至2016年,總體下降幅度達到24.64%,2017年同比小幅回升3.85%,2021年同比上升3.01%(圖1)。

圖1 2014—2021年河北省奶類產量

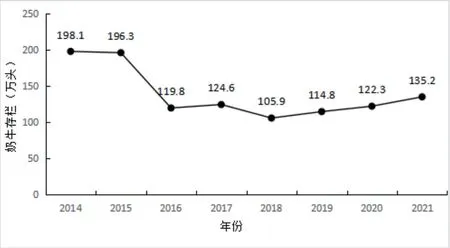

奶牛存欄量小幅回升。2021年河北省奶牛存欄量153.2 萬頭,占全國存欄量的12.6%,僅次于內蒙古,位居全國第二(圖2)。由于河北省奶牛養殖成本不斷上升,同時生鮮乳收購價格較低,養殖場經營較為困難,一些小型養殖戶逐漸退出市場。隨著河北省奶牛養殖水平提高,規模化提升,在保障生鮮乳供應的前提下,奶牛存欄量總體上呈下降趨勢。2018年相比2014年降幅超過40%,2021年奶牛存欄量同比小幅回升10.55% 。

圖2 2014—2021年河北省奶牛存欄量

(2)乳制品加工業產能領先

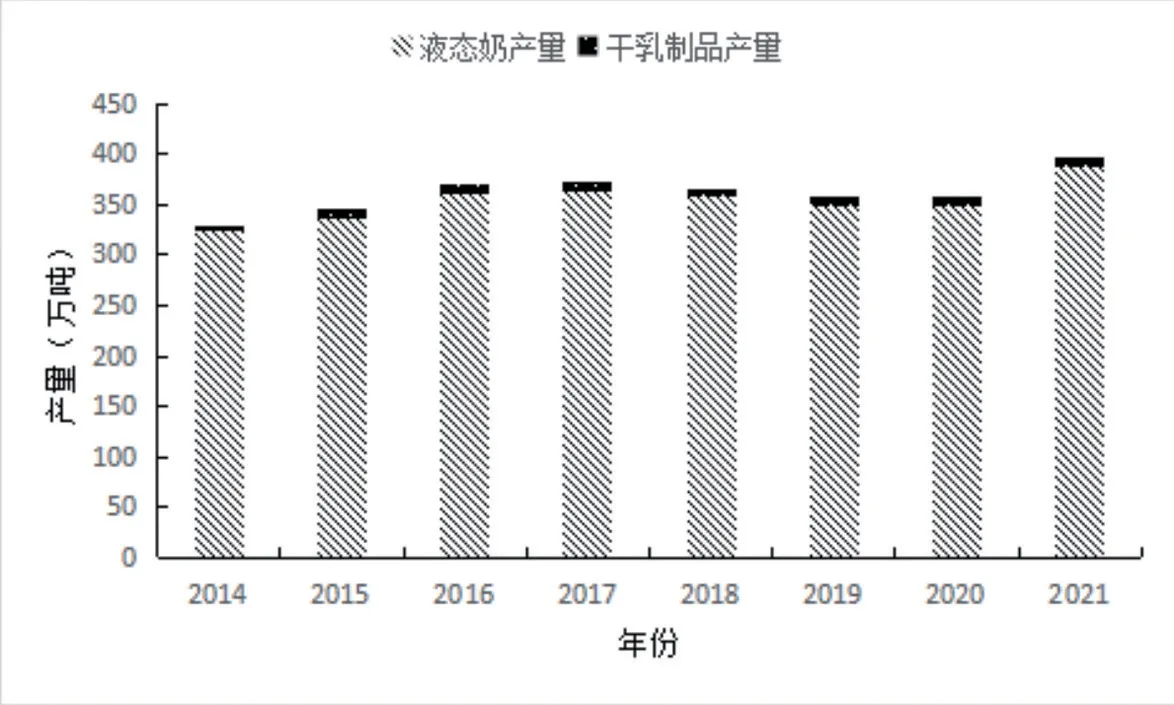

2021年河北省液態奶產量387.9 萬噸,已經連續五年位居全國第一,干乳制品產量9.79 萬噸,其中半數以上是奶粉(圖3)。全國性乳品公司蒙牛、伊利、新希望、完達山、三元、現代牧業在河北均有加工企業。君樂寶乳業是河北本土乳制品加工龍頭企業,產品主要有酸奶、UHT奶、嬰幼兒配方奶粉,日處理鮮奶約3 500 噸,2021年市場占有率達到4.33%,位居全國第5位。

圖3 2014—2021年河北乳制品產量

(3)質量監管嚴格

河北省對奶類質量安全保持高度的重視。第一,實行生鮮乳質量定期分級抽檢聯動制度,建立了“河北省生鮮乳監管日報告平臺”,乳品企業通過平臺每日報送生鮮乳收購數量及檢驗結果。第二,河北省在全省建立生鮮乳收購站網絡監管平臺,其中6個市級監管平臺和46個縣級監管平臺,覆蓋生鮮乳收購站比例60%以上。截至2016年,已有42 家乳品企業配備了乳制品預警系統,并且全時段保持正常工作,監管部門第一時間跟進乳制品生產信息,分析檢驗結果大數據,及時對乳制品風險進行預警通報,從源頭控制風險。截至2018年,三聚氰胺、革皮水解蛋白等違禁添加物抽檢均達到合格,連續10年保持100%合格率,規模牧場質量水平和安全指標已經達到發達國家指標水平[1]。奶業主管部門對乳制品安全生產強有力的監控,有效遏制了奶業生產、加工、運輸、銷售等各個環節投機取巧的現象,保證了河北省乳制品安全性,有利于培養相關企業安全生產的習慣,更有利于恢復消費者對國產乳制品的信心,為國產乳制品擴大相應的市場份額提供了必要的基礎,是提升奶業整體競爭力的重要保障[2]。

(4)科技創新支持政策較多

河北省為振興奶業推出了一系列優惠和補貼政策。第一,針對奶牛養殖方面有:省級對進口種用胚胎每枚補助1.5 萬元;種用凍精每支補助300 元;使用雌性胚胎開展胚胎移植每枚補助2 000 元;性控凍精每支補貼150 元[3];奶牛生產性能測定中心購置測定設備每套補助500 萬元;奶牛場參加生產性能測定,每頭奶牛補助70 元;利用國家資金,對省外購買奶牛按照基準利率進行全額貼息和50%擔保費補助;擠奶機械單機補貼額不超過12 萬元;高性能青飼料收獲機單機補貼額不超過15 萬元;“振興奶業苜蓿發展行動”建設高產優質苜蓿示范基地,以3 000 畝為1個單元,一次性補貼180 萬元。第二,針對乳制品加工企業方面有:對新增年產萬噸嬰幼兒乳粉省級補貼4 000萬元,對年產500 噸奶酪或黃油省級補貼2 000 萬元,對日產50 噸巴氏殺菌乳產能省級補貼1 000 萬元,其中奶酪、黃油和巴氏殺菌乳產能扶持資金不超過乳品企業總投資額的30%;市(縣)對高溫滅菌乳、低溫酸奶等其他乳制品產能每新增日處理生鮮乳100 噸的,支持1 000 萬元[4]。對引進年實際投資額達到10 億元的奶業項目給1 000 萬元的獎勵,對引進實際投資額達到5 億元的奶業項目,給予500 萬元獎勵。省級鼓勵乳品企業開展自建農場,按照農場設計后的存欄數量,每頭牛位補貼2 000 元[5]。上述支持政策有效刺激了河北奶業的振興。

2 河北省奶業技術效率比較分析

(1)技術效率測算方法

對某地區產業的技術效率進行測算可以客觀反映其投入、產出要素配置的有效性,由于各地投入產業的資源總量都是有限的,因此可以認為,技術效率高的地區與技術效率低的地區相比是有比較優勢的。本文將測算河北省、北京和天津奶業的技術效率并進行對比,以反映河北省奶業在京津冀地區的競爭力情況。

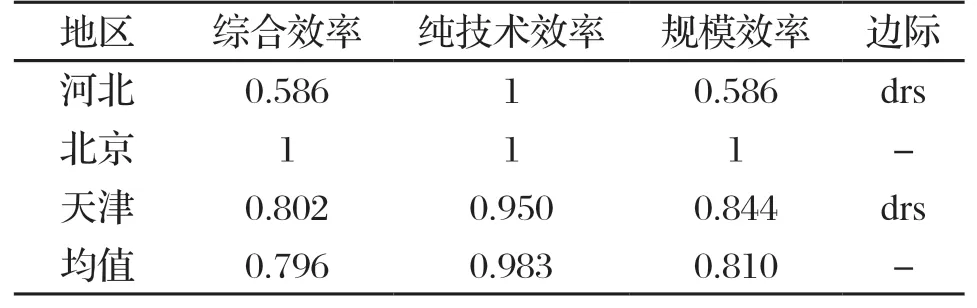

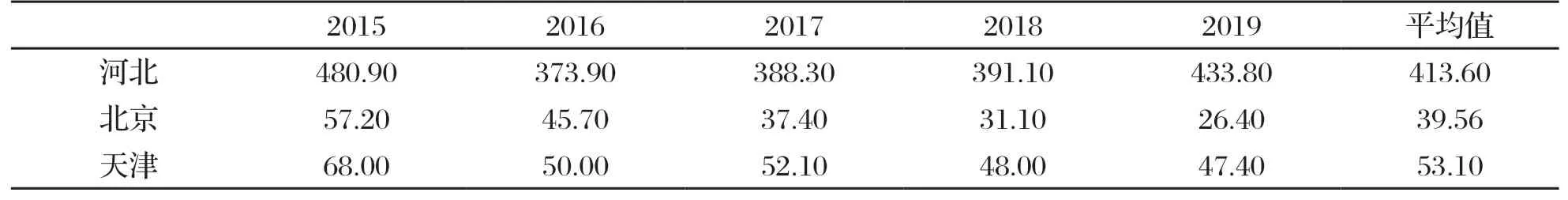

數據包絡分析法(DEA)是用來分析個體效率評價的一種非參數方法,適用于多輸入多輸出的效率評價問題,在避免主觀因素和簡化運算、減少誤差等方面有比較突出的優勢。在模型選擇上,由于不同省份差異較大,選擇規模報酬可變模型(BCC)進行計算;由于技術效率提高的最終目的是發展壯大本地奶業,因此采用Output-DEA即產出導向DEA模型。在投入產出指標的選擇方面,借鑒王琛等(2017)[6]構建的模型,選擇奶牛存欄頭數和奶類產量作為投入要素,選擇乳制品產量作為產出要素,構成多投入單產出。在數據處理方面,借鑒該文章,采用多年數據取平均值的方式將面板數據轉化為截面數據進行分析。另外,本文進一步使用完整的面板數據進行DEA-Malmquist指數分析,以反映奶業技術效率隨時間變化的情況。

DEA-Malmquist指數分析使用了完整的五年面板數據,該指數能夠反映奶業技術效率隨時間動態變化的情況,其中各項指標大于1的,代表效率提升,等于或小于1的,代表效率與上年持平或有所下降[7],公式為:

①式中TFPch為全要素生產率變化率,是奶業生產效率的整體體現;TEch為技術效率變化,反映資源配置和利用能力的變化情況;Tch測度的是生產技術的變化程度;SEch為規模報酬可變條件下的規模效率變化;PTEch為規模報酬可變條件下的純技術效率變化[8]。

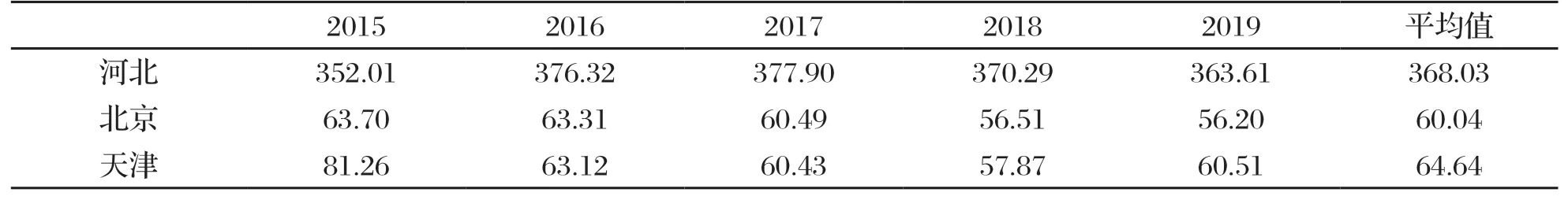

根據2018—2020年中國奶業年鑒整理計算得出原始數據,如表1-3所示。

表1 產出指標:乳制品產量 單位:萬噸

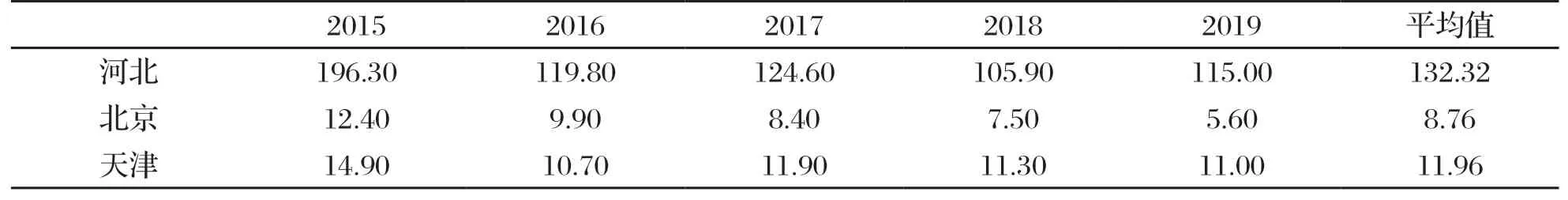

(2)京津冀技術效率比較

使用DEAP2.1軟件進行分析,得出京津冀奶業效率值,如表4所示。北京奶業的綜合效率、純技術效率和規模效率均為1,達到DEA強有效狀態,資源利用十分充分。這與現實情況比較相符,北京作為政治和經濟中心,其資源整合能力非常強,虹吸效應使得要素供給不會出現不足的情況,而經過非首都核心功能疏解,也基本上消除了冗余的無效和低效要素,因此達到了資源利用率的最優狀態。

表4 京津冀奶業效率值(多年平均值截面數據)

河北省純技術效率為1,奶業的綜合效率、規模效率大于0.5,達到了DEA弱有效狀態,說明河北省奶業要素配置較好,資源利用比較充分。考慮到河北省奶業要素數量和產業規模相比京津大得多,在如此大的體量下仍能保持純技術效率為1,證明了河北奶業資源配置方式的科學性。河北省奶業規模效率僅為0.586,且邊際規模報酬遞減,意味著河北省奶業規模與投入和產出要素并不匹配,需要縮小規模或者在現有基礎上挖掘潛力,加大產出。

表2 投入指標1:奶類產量 單位:萬噸

表3 投入指標2:奶牛存欄量 單位:萬頭

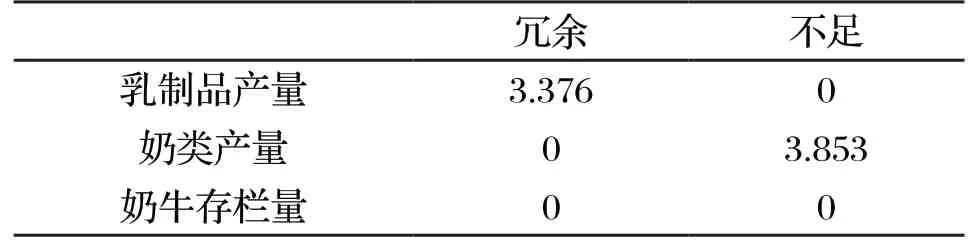

天津市奶業的綜合效率、純技術效率和規模效率均未達到1,綜合效率為0.802,規模效率僅為0.844,意味著其要素配置未達到最優狀態,要素存在冗余和不足,乳制品產量冗余,奶類產量不足,如表5所示。

表5 天津市要素冗余與不足

(3)京津冀地區整體技術效率分析

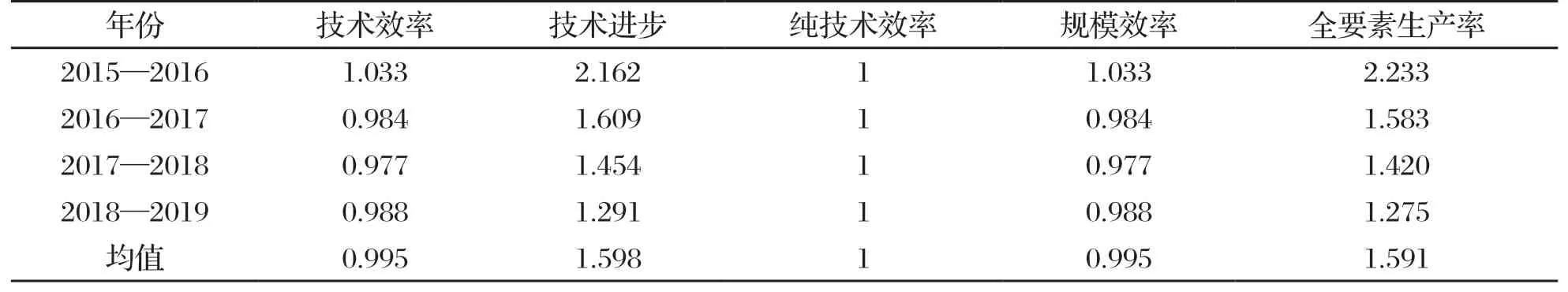

2015—2019年京津冀地區全要素生產率年均增長59.1%,說明京津冀協同發展戰略確實有效地促進了京津冀地區奶業資源的合理配置,實現了京津冀奶業整體效率的提升。純技術效率為1,保持不變。綜合技術效率的變化取決于規模效率的變化,除2015—2016年外,規模效率有小幅下降,5年平均下降幅度0.5% 。京津冀地區整體奶業全要素生產率的時序變化特征詳見表6。

結合截面數據分析可以初步判斷,京津冀奶業已經發展到規模報酬遞減階段,但由于非經濟因素繼續擴大規模,因此規模效率逐年降低,但降幅較小,由于技術進步的拉動作用明顯,未能改變全要素生產率的上升趨勢。

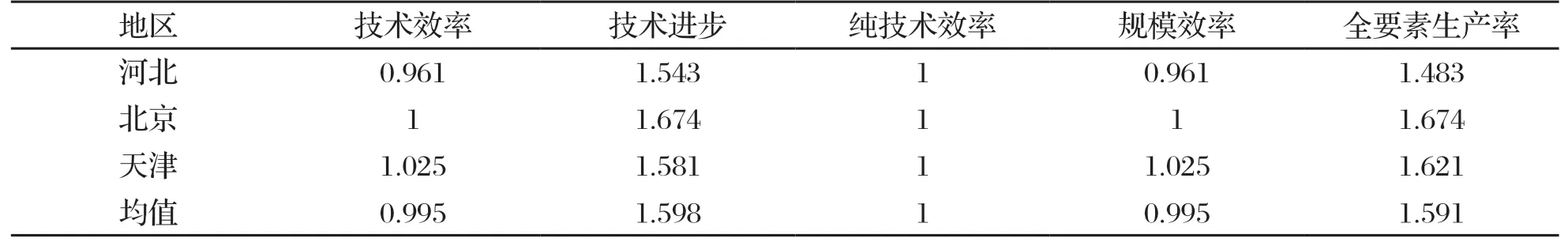

表7顯示了京津冀奶業全要素生產率變化的空間特征。其中,北京奶業綜合技術效率為1,未發生變化,技術進步貢獻了全部67.4%的增長。天津奶業規模效率有所提升,與技術進步因素共同提升了全要素生產率62.1%。河北省奶業則出現了規模效率的下降,但降幅不大僅有3.9%,同時技術進步帶來了大幅提升,最終全要素生產率提升48.3%。與表6內容對比可以發現,河北省奶業全要素生產率變化特征與京津冀地區總的時序特征基本吻合,一方面在于河北省奶業總規模占比重較大,另一方面也說明了

表6 2015—2019年京津冀地區奶業DEA-Malmquist指數及分解(時序特征)

表7 2015—2019年河北、北京、天津奶業DEA-Malmquist指數及分解(空間特征)

京津兩地變化速度相對較慢,而河北省奶業則正處于快速發展變化的關鍵性階段。

(4)研究結論

總體看,京津冀協同發展戰略確實有效促進了京津冀地區奶業資源的合理配置,實現了京津冀奶業整體效率的提升。但是,京津冀奶業已經發展到規模報酬遞減階段,由于技術進步的拉動作用明顯,未能改變全要素生產率的上升趨勢。

河北省奶業要素配置較好,資源利用比較充分。但是出現了規模效率的下降,即奶業規模與投入和產出要素并不匹配,需要適當控制規模。河北省奶業在京津冀地區處于主導地位,有較強的比較優勢,正處于快速發展變化的關鍵性階段。

北京和天津奶業規模較小,北京奶業資源利用十分充分。天津要素配置未達到最優狀態,要素存在冗余和不足,乳制品產量冗余,奶類產量不足。

3 河北省奶業高質量發展對策

根據前文的分析,河北的奶業發展專業化水平高,有資源稟賦優勢,資源配置科學,已經出現邊際規模報酬遞減的狀況,乳制品加工業集中度較高,競爭激烈。因此從奶牛養殖、區域協同、科技創新三方面提出以下建議。

(1)縮減奶牛存欄量,提升單位產量

為了保障生鮮乳供應,如果縮減奶牛存欄量,必然需要提高奶牛產奶量。奶牛產奶量的提高可以通過以下途徑實現:第一,選擇優良品種。奶牛良種化水平是影響奶牛單產的重要因素,通過建立奶牛良種繁育大數據平臺,完善良種繁育體系,引進和繁育良種奶牛,提高良種繁育與供應能力及奶牛生產效率。第二,加強日常管理。保持牛舍通風、干燥、清潔,冬季加強防寒保暖,夏季注意遮蔭、降溫,為奶牛創造適宜的生活環境。第三,合理的搭配飼料。合理的配置精飼料和粗飼料的比重,干飼料和青飼料的比重,提高產奶量。

(2)加強與天津合作,承接轉移產業

河北省可以發揮資源優勢,主動承接天津的奶業轉移。根據《天津市國土空間總體規劃(2021—2035年)》,天津未來的戰略定位是“全國先進制造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營示范區、改革開放先行區”。天津受資源稟賦影響,存在奶業生產成本高、產銷銜接不緊密、產業鏈利益聯結機制以及發展不平衡等問題,體現為要素配置欠佳,乳制品產量冗余,奶類產量不足。截至2021年底,天津全市常住人口總量1 373 萬人,北京2 188.6 萬人。北京在產業轉移后,保留了奶牛5.8 萬頭,奶類產量25.8 萬噸;2015年以來天津奶牛存欄量和奶類產量沒有大的變化,2021年奶牛存欄10.4 萬頭,奶類產量51.8 萬噸。因此在“十四五”時期,天津有必要轉移冗余的無效和低效要素,提升城市發展質量,提高奶業發展質量,將部分產能轉移到河北省。

(3)加大科技創新,提升全要素生產率

河北省養殖規模大,技術進步的拉動作用可以提升全要素生產率,彌補規模效率的下降。第一,以乳品企業為龍頭,加大研發投入,帶動牧場技術更新。例如乳品企業聘請國內外專家,組建奶牛科學研究院,為牧場免費提供嵌入式技術服務,幫助牧場解決技術、管理等難題,開展嬰幼兒奶粉等高技術含量、高附加值產品研發,開發應用新型益生菌、新型包裝材料和新型技術工藝等。第二,由科技部門、地方政府、高校、科研機構、企業搭平臺、孵項目,全力打造奶業技術創新中心,積極搭建覆蓋奶業全產業鏈的研發體系,加大財政資金支持,解決產業鏈關鍵技術難題,提高關鍵技術自主化率,打造科技密集型奶業產業鏈,提高生產效能。