嬰兒配方奶粉中蛋白質科學設計范圍的研究

劉 瑛,趙亮軍,劉 璟,姚天臻,張軼軒

1 臨夏州燎原乳業有限公司,甘肅臨夏 731800

2 會寧縣柴家門鎮衛生院,甘肅會寧 730700

0 引言

蛋白質是嬰兒配方奶粉(簡稱“嬰配粉”)中最重要的營養成分之一,嬰兒的生長和發育需要氮和氨基酸,而這些物質由母乳或者嬰配粉中的蛋白質組分來提供[1,2]。母乳蛋白質是嬰兒最佳的蛋白質來源。嬰兒期母乳喂養可降低其生命后期超重和肥胖的風險,基于配方粉和人乳蛋白質含量的差異產生了“早期蛋白質假說”[3],認為降低早期蛋白質攝入量是預防肥胖的關鍵因素[4]。我國6歲以下兒童和6~17歲兒童青少年超重肥胖率分別達到10.4%和19.0%[5],且隨著居民生活方式的巨大轉變和社會經濟的快速發展,我國兒童超重率和肥胖率呈增長趨勢[6]。因此,確保嬰配粉中蛋白質含量的科學合理,對控制兒童肥胖以及超重的增長具有重要的意義。關于嬰配粉中微量元素、維生素如何設計的報道較多,但關于宏量營養素蛋白質如何科學設計鮮有報道。本文以嬰配粉中的蛋白質為對象,首先通過母乳數據,0~6月齡寶寶蛋白質的適宜攝入量(Adequate intake,AI)以及《GB 10765—2021 食品安全國家標準 嬰兒配方食品》中蛋白質的范圍,確定蛋白質的目標值;其次,根據7個實驗室對同批次嬰配粉中蛋白質的檢測,來確定蛋白質用于嬰配粉設計的檢測偏差;最后,根據已確定的目標值,結合蛋白質貨架期衰減率和檢測偏差計算出嬰配粉中蛋白質的科學設計范圍,以期為嬰配粉中蛋白質的科學設計提供參考依據。

1 研究對象及方法

1.1 研究對象

蛋白質目標值:在符合GB 10765—2021要求的前提下,能滿足0~6月齡正常嬰兒蛋白質營養需要的參考值,即標簽標示值,是由母乳數據、AI綜合確定。

蛋白質設計值及范圍:蛋白質的理論值減去蛋白質的生產損失即為設計值。其中,理論值是指嬰配粉中各蛋白質來源原料中蛋白質的檢測值加權求和×0.98。因為純乳與純乳制品氮折算成蛋白質的折算系數為6.38,復合配方食品氮折算成蛋白質的折算系數為6.25[7],故蛋白質理論值計算時需要乘以0.98;根據蛋白質的目標值,結合貨架期衰減率和檢測偏差計算出設計值的范圍。

1.2 蛋白質配方設計的方法

1.2.1 蛋白質目標值的確定方法

(1)根據母乳濃度,確定每日攝入嬰配粉的量

0~6月齡嬰兒攝入母乳量為750 mL/d(按照質量計算采用780 g/d)[8],母乳中水分為85%~90%[9],即每日從母乳中攝入干物質為78~117 g,取范圍的中間值97.5 g/d,考慮到嬰配粉中含有一定水分(≤4%[10]),即每日需要攝入嬰配粉的量約為100 g。(2)每100 kJ嬰配粉中的蛋白質

公式1:嬰配粉中蛋白質的目標值(g/100 g)=[AI×100÷每日攝入奶粉的量(g/d)]×[1+(100-牛乳蛋白生物價)%]

公式2:嬰配粉中蛋白質的目標值(g/100 kJ)=蛋白質的目標值(g/100 g)×100÷每100 g奶粉中的能量值(kJ)

1.2.2 蛋白質檢測偏差的確定方法

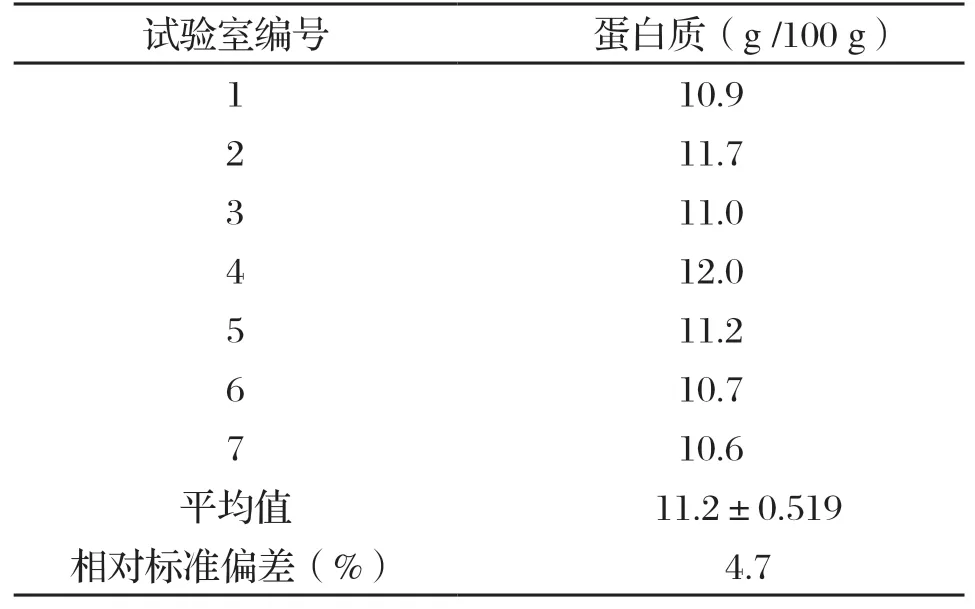

將同一批次的嬰配粉送至不同的7個實驗室,按照《GB 5009.5—2016食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定》第一法[7]進行蛋白質的檢測,通過相對標準偏差來確定配方設計時蛋白質的檢測偏差。

1.2.3 蛋白質設計值范圍的確定方法

根據1.2.1確定的蛋白質目標值,參考已報道的蛋白質貨架期衰減率數值,取最大值,并結合檢測偏差,確定蛋白質設計值的上限和下限。

公式3:蛋白質設計值的下限(g/100 kJ)=蛋白質的目標值(g/100 kJ)×(1-檢測偏差%+貨架期衰減率最大值%)

公式4:蛋白質設計值的上限(g/100 kJ)=蛋白質的目標值(g/100 kJ)×(1+檢測偏差%+貨架期衰減率最大值%)

2 結果與分析

2.1 蛋白質目標值的確定

為更好地適應我國嬰兒營養健康需求,保障嬰配粉安全性、營養充足性,加強標準引領和創新驅動,2010—2021年國家相關部門共發布了兩版關于嬰配粉的國家標準,其中對蛋白質的要求見表1。

表 1 兩個版本國標中對蛋白質的要求

從表1可知,國標中蛋白質范圍(乳基)的下限呈現下降趨勢。蛋白質降低是考慮到過多攝入蛋白質會增大嬰兒生命后期超重與肥胖的風險。通常認為國標上限值是出于安全和技術方面的因素確定的,下限值是經過評估后認為可以滿足絕大多數0~6月齡嬰兒的適宜攝入水平而確定的值,可理解為目標值。高蛋白攝入(0.69 g/100 kJ和1.05 g/100 kJ)會導致2歲內嬰兒體重的過快增長,而低蛋白攝入(0.42 g/100 kJ和0.53 g/100 kJ)可能會降低其生命后期肥胖和超重的風險[11]。多項隨機對照雙盲試驗表明,0.43 g/100 kJ蛋白質就能滿足4月齡內嬰兒的生長需要量[12,13],GB 10765—2021下限修訂為0.43 g/100 kJ。因此,0~6月齡嬰兒蛋白質推薦量不宜過高。但降低蛋白質含量的前提是提升蛋白質的質量,如果不選用優質蛋白,只是降低蛋白質的含量,會增加嬰兒營養不良的風險。在本研究中,配方設計時使用GB 10765—2021范圍進行設計,以乳基為例。

人乳中蛋白質含量及其組分構成變化較大,受泌乳期、不同城市、分娩方式、乳母膳食蛋白質攝入量等[14~18]因素的影響,母乳中蛋白質濃度在產后0~6個月處于變化狀態,初乳>過渡乳>成熟乳[14,16]。中國營養學會研究認為,1.16 g/100 g(按照母乳密度1.04 g/mL換算可得1.12 g/100 mL)可作為我國母乳中蛋白質的參考值[9]。EFSA專家組認為,成熟乳(>14 天)中蛋白質的平均含量為1.3 g/100 mL[19],該值略高于我國母乳中蛋白質參考值。

按照中國母乳中蛋白質參考值1.16 g/100 g,平均每日攝入純母乳780 g計算,可以得到0~6月齡嬰兒蛋白質的AI為9 g/d,對于非母乳喂養的嬰兒,考慮到嬰配粉中蛋白質的質量低于母乳,非母乳喂養兒蛋白質的AI應適當增加[9]。牛乳蛋白質的生物價為85%[20]。

按照公式1計算可得蛋白質的目標值為10.35 g/100 g;0~6月齡嬰兒平均需攝入能量500 kcal/d[19],即2 092 kJ/d。按照公式2計算可得蛋白質的目標值為0.49 g/100 kJ,該目標值符合GB 10765—2021的要求。章肇敏等[21]統計分析了按照GB 10765—2010版國標組織生產,且獲得配方注冊的395個嬰配粉中蛋白質的標簽值,結果顯示,2個產品標簽值為9.7 g/100 g,389個產品標簽值集中在10.5~12.0 g/100 g之間,4個產品標簽值為13.6 g/100 g。若上述395個產品的能量值均按照2 092 kJ/100 g估算,則蛋白質的標簽值分別為:0.46 g/100 kJ、0.50~0.57 g/100 kJ、0.65 g/100 kJ,與國標范圍比對可知,市面上的多數產品蛋白質標簽值(目標值)集中在國標范圍的下限和中間值之間,且極個別產品的蛋白質目標值偏高(0.65 g/100 kJ),研究表明,嬰兒攝入0.69 g/100 kJ蛋白質就可能會增大后續肥胖以及超重的風險[11]。

母乳與牛乳蛋白質組分存在差異,母乳的成熟乳中乳清蛋白和酪蛋白比例近似值為60∶40[22],而牛乳中二者的比例為20∶80[23],牛乳中酪蛋白作為牛奶中的主要蛋白,能夠給嬰兒提供大量的必需氨基酸,但與小分子的乳清蛋白相比,酪蛋白不易消化,若嬰配粉中酪蛋白占比過高,會導致嬰兒食欲不佳和消化不良等[24]。故在配方設計時需要調整乳清蛋白和酪蛋白的比例,國標規定乳基嬰配粉中乳清蛋白含量需≥60%。同時,為了進一步提升蛋白質的質量,還可以添加乳鐵蛋白、酪蛋白磷酸肽以及α-乳白蛋白粉等原料。

2.2 配方設計時蛋白質檢測偏差的確定

7個實驗室對同批次嬰配粉檢測結果見表2。

表 2 同批次嬰配粉蛋白質的檢測結果

從表2可知,不同實驗室蛋白質檢測偏差小于檢驗方法本身的精密度10%。為保證產品在不同實驗室檢測全部合格,因此,建議蛋白質按照10%的檢測偏差進行配方設計。

2.3 蛋白質設計值范圍的確定

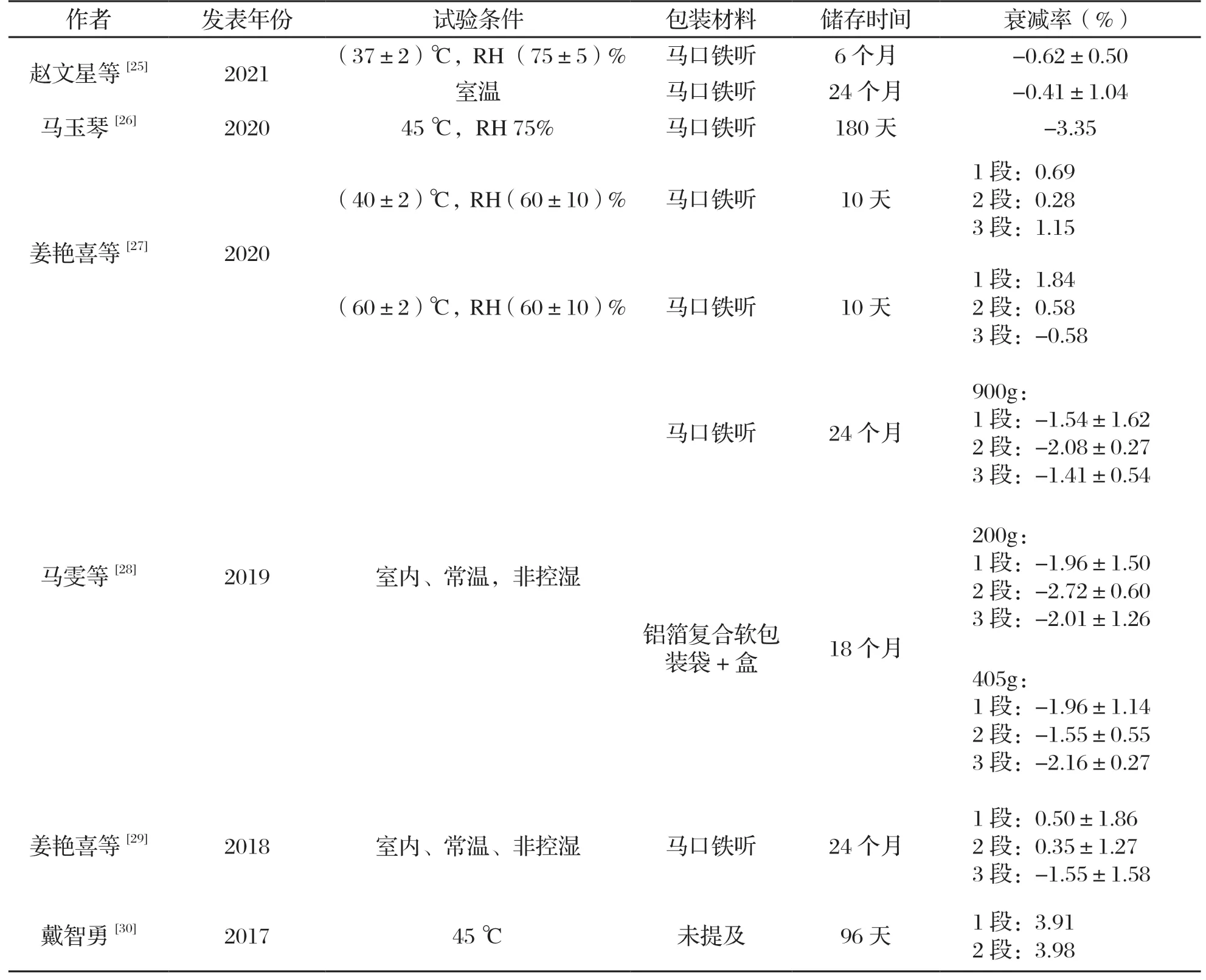

匯總2017—2021年已發表的關于嬰幼兒配方奶粉中蛋白質的衰減率[25~30],從表3可知,受貯存溫度、濕度、時間及包裝形式的影響,不同研究報道中蛋白質貨架期衰減率有一定的差異,變化范圍0%~3.98%,不同研究報道中蛋白質衰減率差異小,考慮到蛋白質檢測方法GB 5009.5—2016的精密度為10%[7],故可認為蛋白質在貨架期基本無衰減發生。表3中衰減率為負值時,由檢測方法的系統偏差導致,并未發生衰減。

表3 嬰幼兒配方乳粉中蛋白質貨架期衰減率

根據2.1中確定的目標值0.49 g/100 kJ和2.2確定的蛋白質配方設計檢測偏差10%,使用1.2.3的公式3和4計算可得蛋白質設計值的下限0.44 g/100 kJ,上限為0.54 g/100 kJ,即蛋白質設計值的范圍為0.44~0.54 g/100 kJ,該范圍符合GB 10765—2021要求。但考慮到工藝穩定性、原料中本底波動等因素,0.44~0.54 g/100 kJ范圍太窄,在實際配方設計時存在一定難度,且市售產品P50值與國標(GB 10765—2010)的中間值非常接近[31],雖然GB 10765—2021中蛋白質范圍調整,但中間值與GB 10765—2010版本國標一致,均為0.58 g/100 kJ。因此建議取值0.58 g/100 kJ作為蛋白質設計值的上限,即最終確定我國嬰配粉中蛋白質設計值的范圍為0.44~0.58 g/100 kJ。與母乳相比,嬰配粉中的蛋白質含量較高,嬰配粉喂養的嬰兒往往比母乳喂養的嬰兒體重增加更多,這已在多項觀察研究中得到證實,蛋白質也被認為是嬰兒體重調節的關鍵因素[32]。雖然標準制定是以母乳為基礎,配方設計也參考了母乳的數據,但母乳受多種因素的影響而處在動態變化之中,另外與母乳蛋白組分相似原輔料還沒有完全產業化,如生物活性蛋白骨橋蛋白、免疫球蛋白、溶菌酶、淀粉酶等。因此,在現有條件下進行嬰配粉中蛋白質的設計,一方面需要降低蛋白含量,另一方面需要提升蛋白質質量,使其更接近成熟母乳的蛋白質組成及含量,以降低嬰配粉喂養兒生命后期的超重或肥胖的風險。

3 結論

以嬰配粉中的蛋白質設計為研究對象,確定了我國該類產品中蛋白質的目標值為0.49 g/100 kJ,蛋白質在配方設計時的檢測偏差為10%,蛋白質的科學設計范圍為0.44~0.58 g/100 kJ。該研究對嬰配粉中蛋白質的科學設計提供了參考依據。