無創(chuàng)呼吸機(jī)治療慢阻肺對多項(xiàng)指標(biāo)的影響分析

劉力瑞,張小娥,張彩蓮

(延安大學(xué)附屬醫(yī)院,陜西 延安 716000)

無創(chuàng)呼吸機(jī)治療慢阻肺對多項(xiàng)指標(biāo)的影響分析

劉力瑞,張小娥,張彩蓮

(延安大學(xué)附屬醫(yī)院,陜西 延安 716000)

目的 對傳統(tǒng)治療方式和無創(chuàng)呼吸機(jī)治療慢阻肺的療效進(jìn)行比對,分析無創(chuàng)呼吸機(jī)對治療慢阻肺多項(xiàng)指標(biāo)的影響,從而為慢阻肺治療工作的有序開展提供建設(shè)性意見。方法 對我院2016年2月~2017年2月前來接受慢阻肺治療的96名患者進(jìn)行研究比對,將其隨機(jī)分為兩個(gè)不同的組別,即研究1組和研究2組,每個(gè)組別的患者均為48人。對研究1組的患者采用傳統(tǒng)藥物治療的方式進(jìn)行治療,研究2組的患者在研究1組的基礎(chǔ)上采用無創(chuàng)呼吸機(jī)進(jìn)行治療,通過ELISA法(酶聯(lián)免疫法)對慢阻肺患者的細(xì)胞粘附分子、選擇蛋白以及D-二聚體的濃度進(jìn)行比對,并通過無創(chuàng)呼吸機(jī)的治療對其相關(guān)的影響進(jìn)行分析。結(jié)果 在慢阻肺治療前,患者的各項(xiàng)指標(biāo)不存在明顯的差異化特點(diǎn)。在治療之后,兩組患者的各項(xiàng)指標(biāo)均有所下降,且研究2組個(gè)各項(xiàng)指標(biāo)濃度明顯低于研究1組,兩組的對比,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 通過無創(chuàng)呼吸機(jī)治療慢阻肺取得了顯著的效果,且能有效降低相關(guān)指標(biāo)的濃度,同時(shí)對降低其他疾病的發(fā)病率也有重要的意義。

無創(chuàng)呼吸機(jī);慢阻肺;多項(xiàng)指標(biāo);影響

慢阻肺是對人體具有高度破壞性的肺部疾病,患者發(fā)病時(shí)多表現(xiàn)為咳嗽和排痰,嚴(yán)重的患者會伴有呼吸困難、體重顯著下降的情形[1]。目前,我國慢阻肺患者的數(shù)量與日俱增,給患者和醫(yī)療工作者都帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn),因此有效治療慢阻肺是目前醫(yī)療過程中亟待解決的問題。因此筆者對不同治療手段治療慢阻肺的效果進(jìn)行分析,進(jìn)而探討在治療過程中慢阻肺對多項(xiàng)指標(biāo)的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究選取我院2016年2月~2017年2月前來接受治療的96名慢阻肺患者進(jìn)行研究比對,將其隨機(jī)分為兩個(gè)不同的組別,即研究1組和研究2組,每個(gè)組別的患者均為48人。在研究1組的患者中,男性患者26人,女性患者22人,年齡均在45~85歲,平均年齡(64.6±7.8)歲。研究2組有男性患者25人,女性患者23人,年齡均在43~84歲,平均年齡(63.8±7.7)歲。通過對患者基本信息進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),兩組患者的年齡以及病程等,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0. 05)。

1.2 治療方法

對研究1組的患者采用傳統(tǒng)藥物療法的治療手段進(jìn)行治療,對研究2組的患者采用無創(chuàng)呼吸機(jī)治療的方式進(jìn)行治療。在進(jìn)行無創(chuàng)呼吸機(jī)的過程中,首先保證患者處于完全放松的狀態(tài),接著為患者帶上通氣面罩,在面罩固定后對無創(chuàng)呼吸機(jī)進(jìn)行檢查和調(diào)整,避免操作不當(dāng)引發(fā)漏氣情形的出現(xiàn),同時(shí)保障呼吸機(jī)的頻次維持在12-14次/分鐘即可。在操作過程中,醫(yī)護(hù)人員要結(jié)合患者的實(shí)際情況和身體指標(biāo)對呼吸機(jī)進(jìn)行調(diào)整,使患者在完全適應(yīng)后對壓力進(jìn)行逐步增加。同時(shí)要注意低流量給氧,循序漸進(jìn)的提高血氧的含量和血氧的飽和度[2]。在對患者進(jìn)行首次治療時(shí),可適當(dāng)延長通氣時(shí)間,首次通氣時(shí)間在24小時(shí)左右最為適宜,隨著患者病情的好轉(zhuǎn)可逐步減少通氣時(shí)間。

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

采用SPSS 20.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行分析,采用t檢驗(yàn),以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié) 果

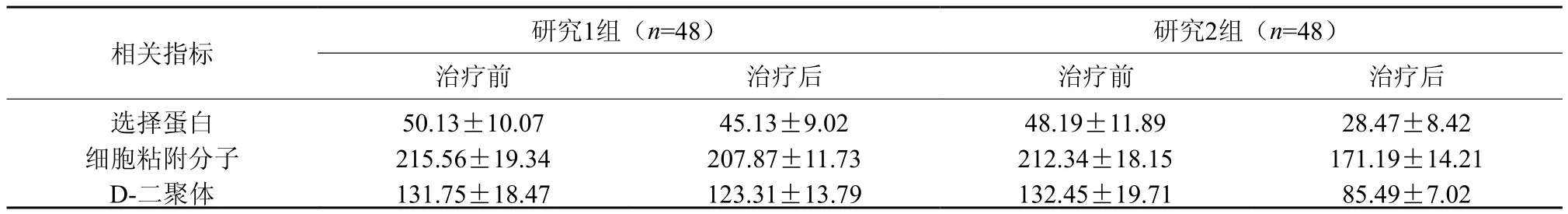

對患者治療前后的胞粘附分子、選擇蛋白以及D-二聚體水平比對,在兩組患者進(jìn)行治療前,其各項(xiàng)指標(biāo)的水平無明顯差異性,在接受治療后,兩組患者的相關(guān)指標(biāo)水平均有下降,其中研究2組患者的下降趨勢顯著高于研究1組,詳見表1

表1 治療前后兩組患者各項(xiàng)指標(biāo)水平比對

3 討 論

目前我國慢阻肺患者人數(shù)與日俱增,這種情況的出現(xiàn)對醫(yī)療工作的順利開展造成巨大的壓力,同時(shí)對患者的工作和生活也帶來不利的影響。隨著我國醫(yī)療水平的不斷進(jìn)步,傳統(tǒng)的藥物治療已經(jīng)不能滿足患者的實(shí)際需求,因此筆者針對無創(chuàng)呼吸機(jī)治療慢阻肺過程中對多項(xiàng)指標(biāo)的影響進(jìn)行分析,進(jìn)而證實(shí)了無創(chuàng)呼吸機(jī)在治療慢阻肺中的重要作用。此種治療手段通過向患者肺部進(jìn)行通氣,減少患者呼吸困難情況的發(fā)生,有效的減緩患者的治療痛苦。在本研究中,通過對96名患者采用不同治療手段進(jìn)行分析比對,在采用無創(chuàng)呼吸機(jī)治療后,患者的選擇蛋白、細(xì)胞粘附分子以及D-二聚體的濃度均有所下降,且下降幅度明顯高于采用傳統(tǒng)藥物治療患者的下降幅度。相關(guān)指標(biāo)濃度的下降可防止患者在治療過程中血液出現(xiàn)凝結(jié),減少腦血栓以及心血管疾病的發(fā)生率。

通過上述的分析討論可以看出,無創(chuàng)呼吸機(jī)療法可有效的改善慢阻肺患者的治療效果,同時(shí)可顯著降低相關(guān)指標(biāo)的濃度,減少其他疾病的發(fā)生幾率。因此,無創(chuàng)呼吸機(jī)療法對治療慢阻肺有重要的意義,值得在醫(yī)療過程中大力推廣和使用。

[1] 郝麗麗,李建生,陳玉龍.炎性細(xì)胞因子在慢性阻塞性肺疾病發(fā)病機(jī)制中的作用[J].國際呼吸雜志,2014(7):540-544.

[2] 劉 喆.無創(chuàng)呼吸機(jī)治療慢性阻塞性肺呼吸衰竭患者的療效及對其呼吸癥狀改善的影響分析[J].2016(14):23-24.

R563

B

ISSN.2095-8803.2017.21.036.02

延安市科技發(fā)展公關(guān)項(xiàng)目(2 0 1 5 k w-0 9)