肌骨超聲在跟腱損傷診斷中的應用價值分析

朱 寧

(昆山市康復醫院超聲科,江蘇 蘇州 215300)

跟腱損傷是臨床上常見的一種骨科創傷性疾病,通常是由于瞬時蹬地發力牽拉、鈍挫傷或銳器傷等所引起的肌肉收縮,出現協調性失衡癥狀,進而導致強力收縮的一種損傷,其臨床癥狀表現主要包括運動時疼痛加重、行走無力、有瘀斑、壓痛、腫脹等,若不能得到及時有效治療,可能造成周圍組織粘連,對患者步行運動造成嚴重影響[1]。臨床需及時對患者的病情進行評估,并制定相應的治療方案,以便有效緩解臨床癥狀。常用的MRI檢查具有組織分辨率高的優勢,可清晰、準確檢測出患者病變位置,并可準確辨別跟腱損傷部位軟組織的細微結構,顯示損傷部位周圍軟組織的水腫和出血情況,但MRI檢查費時且昂貴,基層醫院缺乏設備,在臨床應用中存在一定程度的局限性[2-3]。肌骨超聲檢查是一種主要對韌帶、肌肉、骨與軟骨等部位病變的診斷方式,且是一種實時動態影像學檢測方法,可對肌肉、肌腱進行動態評估,具有較高的分辨率、操作簡便無電離輻射等優勢,在骨骼、關節、軟組織形態觀察中更為真實、準確。已有研究報道,肌骨超聲檢查可清晰顯示肌腱截面的形狀、結構及血流分布,在跟腱組織的檢測中有利于鑒別診斷滑囊炎或跟腱炎等疾病,同時也有利于醫師根據臨床表現、血流信號等判斷跟腱斷裂情況[4]。因此,本研究旨在探討肌骨超聲對跟腱損傷的診斷應用價值,為臨床診斷跟腱損傷病情與治療方案的制定提供一定的參考依據,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2020年5月至2021年8月昆山市康復醫院收治的60跟腱損傷患者的臨床資料,且均行肌骨超聲檢查與MRI檢查。所有患者中男性36例,女性24例;年齡16~64歲,平均(37.25±3.62)歲;病程5~212 d,平均(68.53±5.27) d。診斷標準:參照《實用骨科診療指南》[5]中的相關診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準者;經手術證實或臨床綜合診斷(包括體征、癥狀、病史、輔助檢查、治療與隨訪)確診者;存在多次損傷史者;均具有明顯的牽拉外傷史者等。排除標準:對本研究的檢查存在相關禁忌證者;合并惡性腫瘤者;脊髓或腦部神經性病變者;合并類風濕性關節炎或風濕性關節炎等疾病者;存在意識障礙或精神系統相關疾病者;伴有重要臟器功能異常者等。本研究已經昆山市康復醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 檢測方法所有患者入院后均行肌骨超聲與MRI檢查。MRI檢查:患者取仰臥位,下肢伸直,患者足先進,足尖垂直向上,采用踝關節線圈,采用超導磁共振成像系統(上海聯影醫療科技有限公司,國械注準20183280240,型號:uMR 588)進行掃描檢查,矢狀位,平行狀,層數26,層厚3.0 mm,間距10 mm對患者跟腱部位的SE序列橫斷位和矢狀位的T1加權成像(T1WI)低信號、T2加權成像(T2WI)及矢狀位脂肪抑制短時反轉恢復序列(STIR) T2WI分別進行成像;并對跟腱走向至附著點進行觀察是否存在連續中斷的情況,隨后比較其與健側跟腱的差異。肌骨超聲:檢測儀器采用彩色多普勒超聲診斷儀[飛利浦醫療(蘇州)有限公司,國械注準20223060937,型號:EPIQ 5],選用高頻線陣探頭,探頭頻率約為3~12 MHz,根據損傷部位的不同選擇合適且舒適的體位進行掃描檢測,可分別選擇俯臥位、坐位、仰臥位、側臥位等,完全將損傷部位暴露在外,采用肌骨超聲檢查對其進行多切面、多方向的檢查,保持患處與探頭為垂直位置,獲得患者損傷部位的二維圖像檢查結果,全面檢測并觀察損傷部位的邊界、范圍、大小、形態、血管關系、筋脈完整性、周圍軟組織及內部回聲等,并采用超聲檢測受損部位的內部情況和血流情況。

1.3 觀察指標①以手術證實或臨床綜合診斷結果為金標準,比較MRI與肌骨超聲檢查對跟腱損傷患者的診斷效能。輕度拉傷:纖維清晰且跟腱的前后徑>6 mm;急性撕裂:纖維存在缺損情況且跟腱內損傷不存在回聲區域;完全斷裂:纖維已斷裂且內部呈現無回聲區域并有積血[6]。②比較MRI與肌骨超聲檢查對患者跟腱鈣化灶各項評級的結果。評級標準:跟腱內不存在鈣化灶為0級;跟腱內存在的鈣化灶數量≤ 3個為1級;跟腱內存在的鈣化灶數量>3個為2級[7]。③比較MRI與肌骨超聲檢查對患者跟腱血流信號各項評級的結果。評級標準:跟腱內不存在血流信號為0級;跟腱內存在的血流信號≤ 3處為1級;跟腱內存在的血流信號>3處為2級[8]。④跟腱斷裂典型病例術后MRI、肌骨超聲圖像分析。

1.4 統計學方法采用SPSS 20.0統計學軟件分析數據,計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

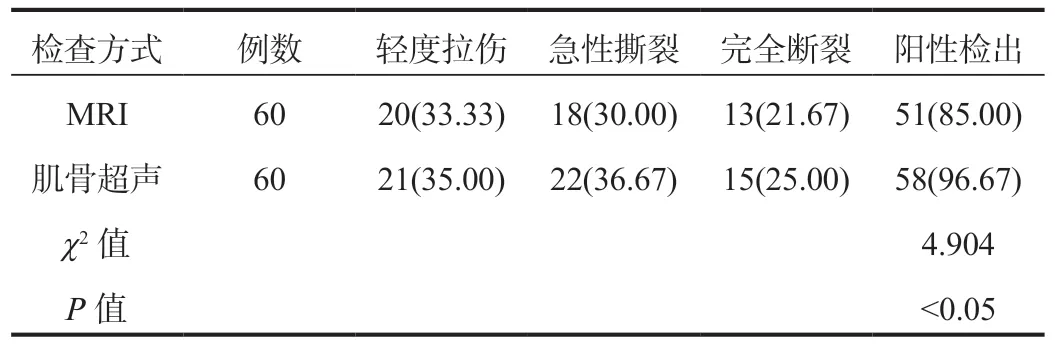

2.1 MRI與肌骨超聲檢查對跟腱損傷的檢出情況比較肌骨超聲檢查對跟腱損傷的陽性檢出率顯著高于MRI檢查,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 MRI與肌骨超聲檢查對跟腱損傷的檢出情況比較[例(%)]

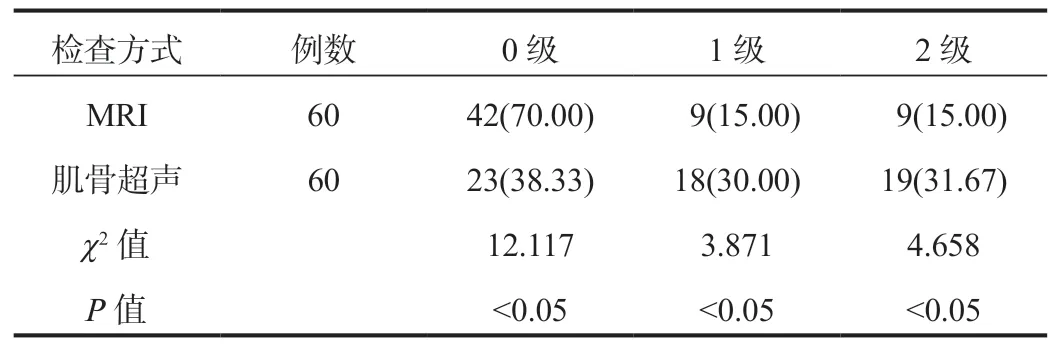

2.2 MRI與肌骨超聲檢查對跟腱鈣化灶診斷結果比較肌骨超聲檢查跟腱損傷的鈣化灶1、2級患者占比均顯著高于MRI檢查,0級的患者占比顯著低于MRI檢查,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 MRI與肌骨超聲檢查在跟腱損傷中的鈣化灶評級結果比較[ 例(%)]

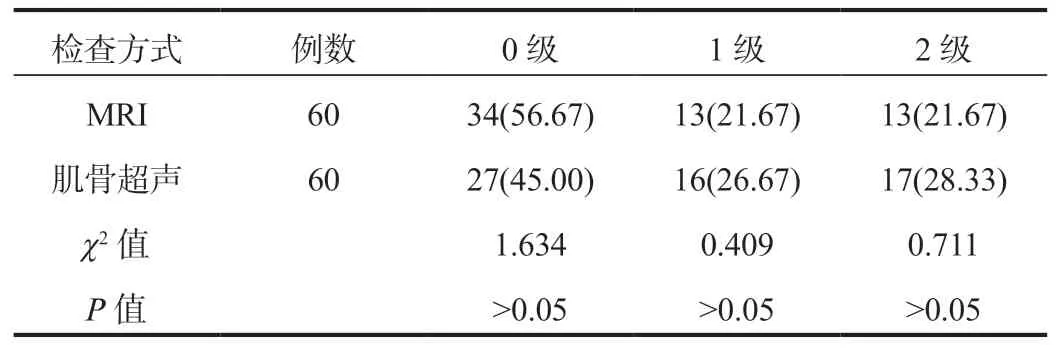

2.3 MRI與肌骨超聲檢查對跟腱血流信號診斷結果比較肌骨超聲檢查跟腱損傷的血流信號1、2級患者占比高于MRI檢查,0級的患者占比顯著低于MRI檢查,但經比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

表3 MRI與肌骨超聲檢查在跟腱損傷中的血流信號評級結果比較[ 例(%)]

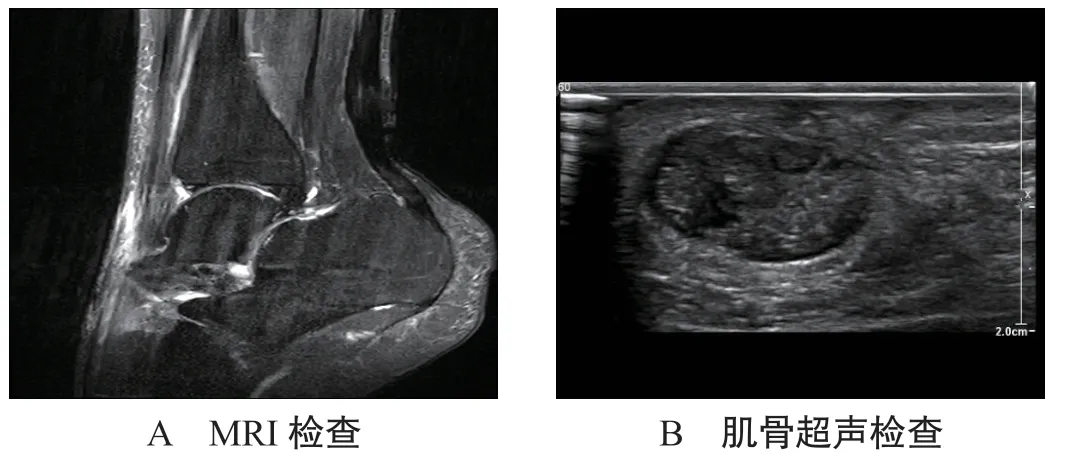

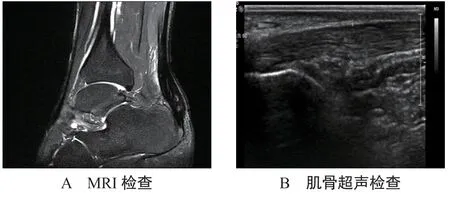

2.4 跟腱斷裂患者典型病例術后MRI、肌骨超聲圖像分析病例1,男性,22歲,右側跟腱斷裂,經縫合術治療后,MRI檢查顯示:跟腱局部增粗伴斑片狀稍長T2信號影,踝關節在位,關節間隙未見異常,諸骨形態與信號正常;距腓前、后韌帶、跟腓韌帶及三角韌帶形態尚可,未見異常信號;脛后肌腱與拇長屈肌腱周圍少量積液,余踝后屈肌腱形態與信號未見明顯異常。關節腔內少量積液;周邊皮下淺筋膜水腫,見圖1-A。肌骨超聲檢查顯示:右側跟腱縫合術后,右側跟腱連續,距跟腱止點處2 cm皮下淺面腱紋理不清晰,內見縫線樣強回聲,深面腱紋理尚清晰,創傷處跟腱腫脹,厚度12 mm,見圖1-B。病例2,男性,25歲,左側跟腱斷裂,經縫合術治療后,MRI檢查顯示:跟腱腫脹,可見條狀長T2信號影,連續性尚可;踝關節在位,關節間隙未見異常,諸骨形態與信號正常;距腓前、后韌帶、跟腓韌帶及三角韌帶形態可,未見異常信號,踝后屈肌腱形態與信號未見明顯異常;關節腔內少量積液;周邊軟組織未見明確腫脹,見圖2-A。肌骨超聲檢查顯示:左側跟腱連續性可,跟腱較右側增厚(跟腱止點上方1.5 cm處跟腱厚:左側6.5 mm,右側5 mm);腱腹移行處見范圍約30 mm×10 mm稍低回聲區,內肌肉紋理欠清晰,內可見點線狀強回聲(縫線),見圖2-B。

圖1 右側跟腱斷裂術后患者MRI、肌骨超聲檢查圖

圖2 左側跟腱斷裂術后患者MRI、肌骨超聲檢查圖

3 討論

跟腱損傷患者中較為多見的是開放性損傷,偶爾會出現閉合性損傷;對于開放性損傷患者,應及時采取有效的處理,避免發生感染,若出現跟腱感染的情況,極易增加治療的難度,且會對患者的關節功能產生嚴重影響。臨床上認為跟腱損傷通常與機械性損傷和跟腱退化存在密切的關系,隨著跟腱的退化或長期存在微損傷的癥狀,會由于血管反流致使跟腱再生困難,出現慢性損傷的癥狀;若出現外傷或勞累等情況,可能對肌肉收縮的協調性造成破壞,出現收縮功能障礙導致急性跟腱損傷[9-10]。跟腱損傷的程度不同,在臨床上診治方式也存在一定的差異,因此,對跟腱損傷作出準確的診斷對于臨床治療方法的選擇具有重要的意義。

MRI檢查可對發生病變的性質、范圍及位置等進行清晰顯示,在臨床應用中具有較高的分辨率和敏感性,但該方法不能對病變情況進行實時檢測,且其耗時和檢查費用等對其應用產生了一定程度的限制[11]。隨著超聲技術的不斷發展和進步,肌骨超聲在臨床關節軟組織損傷的診斷中應用逐漸廣泛,相比于傳統的超聲診斷,肌骨超聲具有較清晰的分辨力,對于皮下的組織、肌腱走向、肌肉、關節囊、韌帶、關節、外周神經等均可進行清晰的顯示,對于肌腱損傷的患者可從任意部位和角度進行掃描,獲取較清晰的內部結構和層次關系,并通過健側部位的影像進行對比觀察,臨床診斷準確率明顯提升[12]。

本研究結果顯示,經肌骨超聲檢查跟腱損傷患者的陽性檢出率、鈣化灶1、2級患者占比均顯著高于MRI檢查,鈣化灶0級的患者占比顯著低于MRI檢查,說明肌骨超聲檢查在跟腱損傷診斷中診斷價值較高。分析其原因可能是,肌骨超聲可通過對損傷部位表面進行掃描,判斷是否存在跟腱損傷癥狀,并通過對其進行縱向掃查,可獲取肌腱聲像圖、肌腱截面的形狀;同時還可通過形態學觀察獲取較為清晰的關節、骨骼等重要部位的影像學圖像,可準確識別患者關節腔積液情況,有利于提高臨床診斷準確率和鈣化灶各級的檢出率[13]。另外肌骨超聲具有較高的細微分辨率,可精準獲取患者軟組織層次、關系,明確退行性病變情況,對軟組織血流分布情況和結構紋理等掃描成像,為評估鈣化異常和血流信號異常情況創造了有利的條件,可清晰且準確地顯示血流信號情況;再有相對于MRI診斷,肌骨超聲還可進行多切面成像,更加靈活,可進行動靜結合成像,因此肌骨超聲對跟腱損傷診斷中檢出率和鈣化灶各級檢出結果均得到了顯著的提升[14]。但本研究中兩種檢查方式對血流信號檢出情況比較,差異均無統計學意義,可能是由于本研究樣本量小所致,因此需后續開展大樣本量深入研究。

綜上,肌骨超聲檢查在跟腱損傷診斷中具有較高的應用價值,且對鈣化灶的異常檢出率也較高,同時有助于患者治療后康復效果評估,為跟腱損傷患者的臨床診斷與預后評估提供一定的參考依據。但因為本研究存在的一定的局限性,尚需開展大樣本、多中心的隨機對照試驗,以進一步證明肌骨超聲在骨科疾病中的診斷效能和臨床應用價值。