發展基礎更牢、質量更優、動力更充沛承壓前行,中國經濟總量超120萬億元

文 | 《中國報道》記者 陳珂

1月30日,在江蘇省海安市一家機械設備制造企業,工人在車間內忙碌。

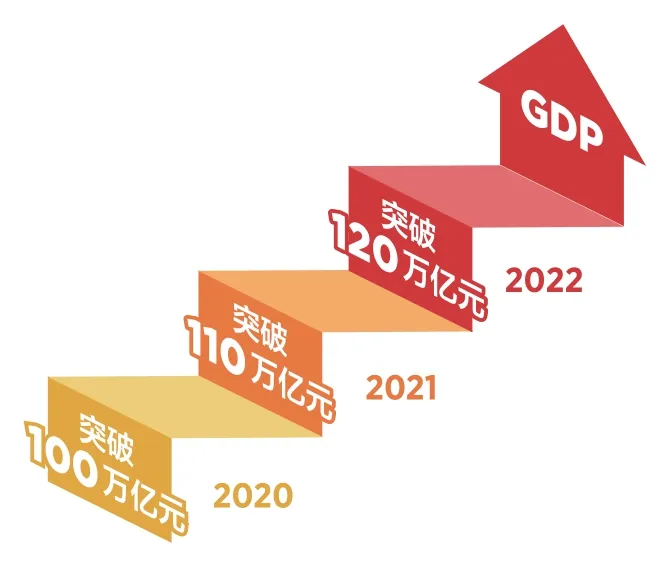

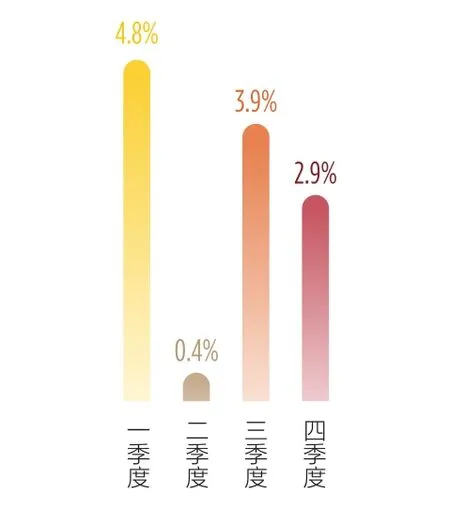

1月17日,2022年的各項經濟數據悉數出爐。2022年,中國國內生產總值同比增長3.0%,經濟總量達121萬億元,比上年增加6.1萬億元。經計算,2020—2022年中國經濟總量年均增長4.5%,明顯高于世界銀行對美歐日以及全球經濟近3年年均增長2%左右的預測,表明中國經濟依舊是世界經濟增長的重要動力源。

在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上,國家統計局局長康義表示,“三重壓力”猶存,經濟恢復基礎仍不牢固,但隨著疫情防控轉入新階段,各項政策不斷落實落細,生產生活秩序有望加快恢復,經濟增長內生動力將不斷積聚增強。當前主要工作是按照中央經濟工作會議的部署要求,提高政策質效,形成共促高質量發展合力,推動經濟運行整體好轉。2022年經濟數據發布后,多家機構也樂觀預測中國今年的經濟增速,大多判定在4.5%—5.5%之間。

中國仍是世界經濟增長的重要動力

2022年,國際國內多重超預期因素沖擊經濟發展。爬坡過坎后,2022年我國經濟總量最終突破120萬億元,達到121萬億元,這是繼2020年、2021年連續突破100萬億元、110萬億元之后,又一次躍上新的臺階。

2022年全年GDP總量

2022年季度經濟增速

數據背后,多項為經濟持續增長提供支撐的指標都有不俗表現。2022年,中國糧食總產量連續8年穩定在1.3萬億斤以上;工業“壓艙石”作用得到有效發揮,全部工業增加值達到40.2萬億元,制造業增加值達到33.5萬億元,均居世界首位;社會消費品零售總額穩定在44萬億元左右,其中實物商品網上零售額達到12萬億元;固定資產投資規模突破57萬億元,比上年增長5.1%。

這張2022年成績單,是中國經濟具有韌性、潛能和活力的一個生動注腳。

梳理發現,2020年美歐日經濟因疫情暴發紛紛陷入負增長,彼時中國保持了2.2%的正增長;2021年在大規模刺激政策帶動下,美日歐分別增長5.9%、5.3%、2.2%,中國則以高達8.4%的經濟增速占世界經濟比重達到18.5%。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示,2022年中國經濟能夠實現3%的增速,與主要經濟體相比仍然相對較快,且經濟總量達到121萬億元,充分反映出中國經濟的韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變。

在前述新聞發布會上,康義也將經濟整體好轉的優勢條件總結為:長期積累的物質基礎雄厚、超大規模國內市場優勢明顯、新動能支撐作用進一步增強、堅持深化改革開放紅利持續釋放、宏觀調控經驗豐富。

2022年經濟前景如何?“預期”和“回升”成為高頻關鍵詞。有業內人士直言,需要盡快將經濟增長恢復到潛在的經濟增速水平,以提振企業和消費者信心,若未來能繼續穩住經濟基本盤,整個社會欣欣向榮,大家同聲共氣往前闖、干事業,相信經過“休養生息”,中國經濟前景將更加可期。

2022年4月8日,工人在新建福(州)廈(門)鐵路湄洲灣跨海大橋施工。

國際層面普遍關注防疫政策優化后的中國經濟復蘇。美國“外匯街”網站1月17日發文稱,中國的經濟活動全面超越市場預期,經濟學家們普遍認為當前中國傳遞出的信號已非常清晰,中國經濟已度過拐點,將從2023年一季度起強勁反彈。

國際貨幣基金組織1月30日發布《世界經濟展望報告》更新內容,大幅上調今年中國經濟增長預期至5.2%,認為中國優化調整防疫政策等因素將改善中國和全球經濟增長前景。

制造業引資大幅提升、外貿有望二三季度回升

2022年疫情紛擾、全球經濟形勢復雜嚴峻,我國加快推進高水平對外開放,支持企業穩生產穩訂單拓市場,實現了外貿外資較快增長。

數據顯示,在2021年兩位數增長的基礎上,2022年實際使用外資首次超過1.2萬億元。在引資方面,制造業引資大幅提升,實際使用外資3237億元,同比增長46.1%。尤其是得益于外資準入限制的全面放開,汽車制造業引資大幅增長263.8%。

外貿領域,2022年我國貨物貿易進出口總值42.07萬億元、同比增長7.7%——為首次突破40萬億元關口、連續6年保住我國世界第一貨物貿易國的地位。分季度看,去年一、二季度分別超過9萬億元和10萬億元,三季度增長至11.3萬億元,創下季度規模的新高點,四季度也繼續保持在11萬億元水平。

1月17日,經濟數據發布當天,中新社“國是論壇:2023年中國經濟形勢分析會”同步舉行,多位專家就2022年中國經濟運行情況進行解析。提及去年的外貿數據時,專家談喜也談憂。

“從軌跡運行上看,2022年中國外貿走勢是‘非對稱M型’,年初增速較高,三四月份下滑,五六七月份反彈,此后逐級下探。這種情況以往并不是特別多見,表明中國外貿面臨壓力和挑戰錯綜復雜,有時候壓力大一些,有時候壓力小一些,有時候支持政策見效明顯一些,有時候支持政策沒有達到預期目的。”商務部經貿政策咨詢委員會外貿專家白明分析稱。

盡管全年外貿數據呈正增長,但白明提醒,全年外貿的“K線圖”并不理想。以12月份單月為例,以人民幣計價,當月貨物貿易進出口總值同比微增0.6%,其中出口總值同比下降0.5%,增速由正轉負,進口總值同比增長2.2%,貿易逆差的情況值得警惕。若以美元計價,第四季度的進、出口總值則均為負增長。

白明還指出,如果做橫向對比,2022年中國外貿增速雖優于其他主要經濟體,但卻低于在勞動密集型產業上與中國存在一定替代關系的越南,這折射出中國外貿面臨的國際市場競爭日益激烈。

2022年RCEP的積極作用得以發揮——我國與RCEP其他成員國實現進出口總額12.95萬億元,同比增長7.5%,占我國外貿總額的三分之一。白明表示,這一增速低于同期中國外貿整體增速。當然這背后有RCEP還沒有對全體東盟國家生效的原因,但也說明RCEP生效是一個“慢功夫”,需要通過產業結構調整帶動貿易轉移。

白明認為,疫情防控政策的調整將加速國際經貿往來,但外貿增速的反彈需要一個過程,預計將在2023年第二、三季度迎來回升。未來仍需夯實外貿產業基礎,積極拓展新模式、新業態,并對歐美經濟復蘇態勢保持密切關注。

固定資產投資仍將增長、消費迎來拐點

2022年我國經濟運行的特點之一是,內需總量規模繼續擴大。

具體表現為,盡管遭受疫情反復沖擊,社會消費品零售總額依舊穩定在44萬億元左右,其中實物商品網上零售額達到12萬億元。我國仍然是全球第二大消費市場和第一大網絡零售市場,超大規模市場優勢依然明顯。此外,固定資產投資規模突破57萬億元,比上年增長5.1%,為經濟持續增長提供有力支撐。

2022年,各地區各部門扎實推進重大項目的開工建設,加大重點領域補短板、強弱項力度,加快地方政府專項債券發行使用,創新使用政策性、開發性金融工具,固定資產投資保持穩定增長,結構不斷優化,投資對穩增長、調結構發揮了比較好的關鍵作用。“固定資產投資短期來看體現在需求端,但中長期看是供給,它是一個供需協同發力的結合點。今年,我們預計固定資產投資還會有望繼續增長。”康義表示。

具體到消費領域,康義坦言,整個消費市場在2022年受到疫情較大沖擊,特別是聚集性、接觸性消費受限,還伴有居民消費意愿下降帶來的不敢消費和不便消費問題,導致全年社會消費品零售總額下降0.2%,消費市場受疫情短期擾動比較明顯。

面對這一形勢,各地區各部門及時出臺一系列促消費政策,將國內消費市場基本穩住。去年12月,社會消費品零售總額下降1.8%,而此前的11月份下降了5.9%。與此同時,消費市場也開始出現一些新變化。如新型消費發展較快,網上零售占比穩步提升,2022年全國實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重為27.2%。

2022年,全球多個經濟體爆發了數十年來的最高通脹。得益于糧食豐收、煤炭和電力供應穩定,我國去年全年CPI上漲2%,低于3%的預期目標。“2023年物價不具備大幅上漲的基礎,我們對未來一年的CPI走勢保持平穩還是有信心的。”康義說。

剛剛過去的兔年春節,是2020年以來首個鮮有地方政府倡導“就地過年”的春節。餐飲、旅游抑或文化娛樂給出的數據都表明,消費者情緒樂觀。中國烹飪協會有關堂食的調研數據顯示,除夕至正月初六,受訪餐飲企業營業收入與2022年春節同期相比上漲24.7%,較2019年上漲1.9%;“春節檔”電影粗報票房67.34億元,為影史“春節檔”票房第二位。

“中國消費的拐點已經出現,并且進入了上升的通道。”中國貿促會研究院副院長趙萍表示,疫情對商業、服務業影響最大的時期已經過去,隨著疫情防控政策優化和復工復產腳步加快,景氣度回升是必然趨勢。尤其是防疫政策優化以來,供給端首先發力,不斷提升商品和服務質量水平,打通供給端的卡點、堵點,提高供需結合匹配度,部分消費市場出現了大幅回暖的情況。

擴內需是2023年工作的重點之一。去年底,我國已出臺《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》和《“十四五”擴大內需戰略實施方案》。為促進消費市場回升,趙萍給出建議,商業企業要加強線上線下融合、加強內外貿融合、加強跨產業融合,在服務對象上既要關注有更多創新意識“Z世代”消費者,同時也要注重老齡化社會帶來新的消費機遇。

資料來源:新華社、中國經濟網、中國新聞網