不同梯度丟糟制曲在濃香白酒釀造中的應用

常 強,吳再節,王 越,孫 偉,崔 磊,蔣 超,董思文

(安徽文王釀酒股份有限公司,安徽臨泉 236400)

白酒界常說“有好酒必有好曲”“曲定酒型”“曲乃酒之骨”,可見酒曲對白酒釀造之重要。不同香型白酒因酒體風格迥異,制作大曲所需原料、品溫等也不盡相同,如清香型采用大麥和豌豆制作低溫大曲,濃香型采用純小麥或者小麥、大麥、豌豆制作中溫或中高溫大曲,醬香型采用純小麥制作高溫大曲,米香型采用米粉制作小曲,兼香型,白云邊采用純小麥制作中溫大曲及高溫大曲,口子窖采用小麥、大麥和豌豆制作中溫大曲,純小麥制作高溫大曲,老白干采用純小麥制作中溫大曲,特香型采用面粉、麥麩、酒糟混合制作中溫大曲,豉香型采用大米、黃豆、餅葉制作小曲等。不同的原料為制曲提供了不同的營養、不同的菌群及不同的培養環境等,丟糟作為釀酒生產過程中的副產物,含有10%左右殘余淀粉,5%左右糖分,8%的蛋白質及高沸點的醇、酸、酯等營養物質和風味物質,如果直接作為飼料或廢物丟棄,造成資源了浪費。為了使釀造過程中的副產物進一步得到利用,實現釀造過程清潔化生產,近年來相關科研人員對丟糟制曲展開了相關研究,王超等[1]對丟糟代替部分小麥制曲展開了研究,并得出丟糟在高溫包包曲生產中添加量為7%~11%時有利于酒質,其他科研工作者也對丟糟制曲的可行性展開了相關研究[2-4],但是在小麥、大麥及豌豆制中高溫磚曲中用鮮丟糟代替部分大麥研究鮮有報道,故本研究以不同量丟糟代替大麥制丟糟曲為變量,展開了大生產試驗,探究其對文王綿甜型白酒酒體風格的影響,以期為丟糟資源化利用提供一定的參考,為江淮派制曲原料創新提供一定的借鑒。

1 材料與方法

1.1 材料、儀器

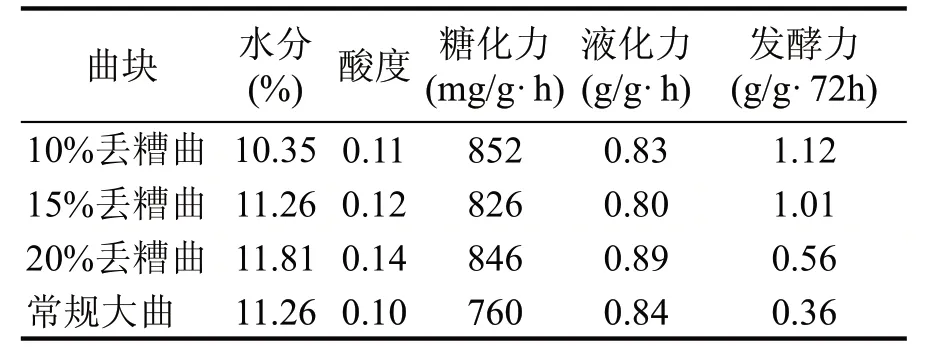

材料:不同梯度丟糟曲、常規曲、窖池等。對所使用丟糟曲和常規曲進行了理化分析,結果見表1。

表1 丟糟曲和常規大曲分析

儀器:溫度計、氣相色譜、近紅外光譜儀、自制酒醅取樣器等。

1.2 試驗方法

1.2.1 不同梯度丟糟曲制作

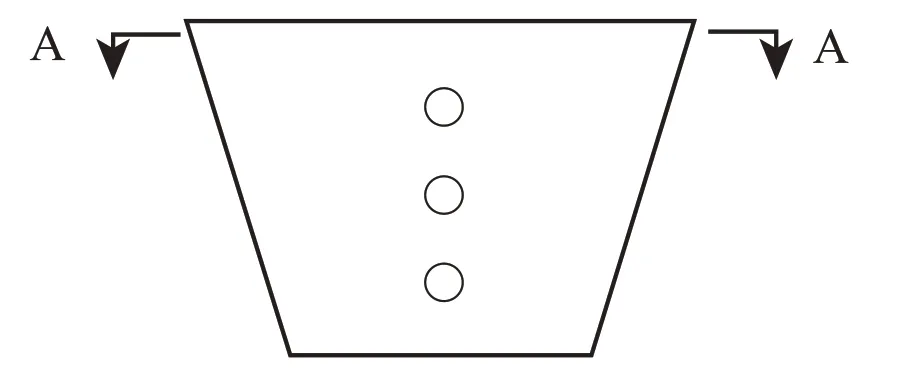

本研究所使用丟糟為鮮丟糟,具體添加方式為:將鮮丟糟攤在制曲車間打楂機上,通過運輸帶將碎曲料與丟糟攪拌均勻運送到拌料中,所制丟糟曲胚見圖1。

圖1 丟糟曲胚

1.2.2 不同梯度丟糟曲大生產試驗設計

在傳統老五甑工藝基礎上,選擇三個產量及質量相當的班組,各班組選擇連續產量穩定的窖池,以求最大限度的減少由于操作班組人員帶來的水分、酸度、溫度控制的差異。試驗方法設計:本研究旨在探索丟糟代替大麥的可行性,主要考慮稻殼和大麥皮對曲塊疏松及透氣性的等同性貢獻;丟糟本身所攜帶的酸性物質,為曲塊培養的起始提供了略酸性條件,為霉菌及酵母等喜酸性功能性微生物的生長提供了有利條件[5];丟糟替代大麥較佳量的探索。為了使數據更能突出在大生產應用的效果,本研究將丟糟量設三個梯度,分別為10 %丟糟替代大麥、15%替代大麥及20%丟糟替代大麥,共設計四組試驗,試驗組三組:10 %丟糟曲試驗組、15 %丟糟曲試驗組、20%丟糟曲試驗組;對比組一組:常規曲組,每個班組平行做三條窖池。

1.2.3 糧醅發酵過程取樣分析

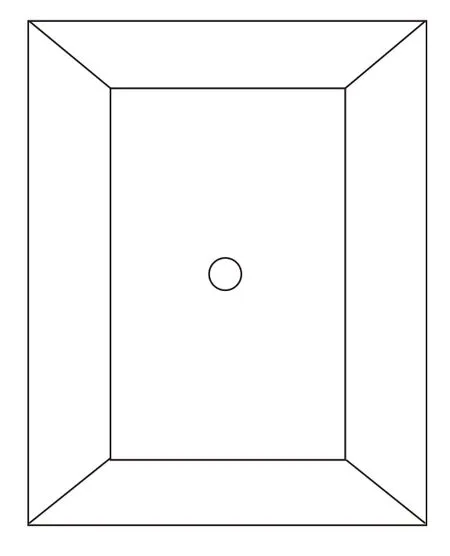

分別對不同梯度丟糟曲和常規曲窖池發酵過程酒醅進行取樣,取樣時間分別為發酵過程的第5天、第15 天、第30 天、第45 天,取樣方法為:窖池水平中心取一個點,并對應縱向取三個等分點,分別取樣,混合均勻,再用近紅外光譜儀對其進行理化分析,詳細取樣方法見圖2 和圖3。參照戴詩皎等[6]近紅外光譜儀在酒醅中總酯檢測的研究,文王檢驗科團隊對其進行了改良,搭建了較為成熟且便捷的近紅外糟醅檢測模型,用于檢測入池糧醅水分、酸度、淀粉及出池酒醅的水分、酸度、淀粉、酒精度。

圖2 窖池縱向取樣點(剖面A-A)

圖3 窖池俯視平面圖及取樣點

1.2.4 窖池測溫

本研究對整個發酵周期進行溫度跟蹤,具體測溫方法為:用溫度計分別對四組試驗窖池進行溫度測定,測定位置為窖泥上、中、下三個部位,測定時間方法為前21 d每3 d測一次,后25 d為每5 d測一次,取上中下溫度平均值進行比對分析。

1.2.5 原酒產量及酒質量分析

對四組試驗窖池產量進行比對,氣相檢測不同試驗班組池己酸乙酯、乳酸乙酯理化含量,色譜柱與色譜條件:毛細管柱,CP-WAX 57,50 m×0.25 mm 色譜柱;進樣口溫度,240 ℃;檢測器溫度260 ℃;載氣,氮氣(0.8 mL/min);色譜柱升溫程序,35 ℃保溫4 min,4 ℃/min 升溫至60 ℃,10 ℃/min升到130 ℃,15 ℃/min升溫至205 ℃保溫15 min。

1.2.6 酒樣感官評定

品評標準的主要依據是文王產品質量標準,該標準參考GB/T 10345—2007 中感官評定要求而制定,實施品評打分百分制,即色10 分,香25 分,味50 分,格15 分。試驗樣的最終品評得分和感官評語由文王公司品酒委員會16名品酒員品評確定。

2 結果與分析

2.1 不同梯度丟糟曲糟醅升溫變化比對分析

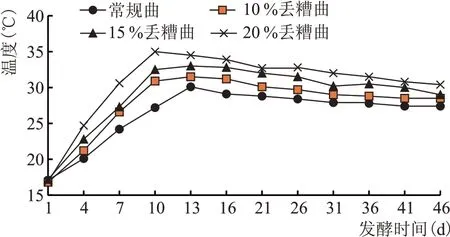

溫度是入窖后窖池內微生物生長代謝、酶活、生化反應速率及生化反應強度的最直接體現。為了能更直觀的了解不同梯度丟糟曲的發酵情況,本研究對常規池和不同丟糟試驗窖池發酵過程酒醅的升溫情況進行了檢測,結果見圖4。

圖4 不同丟糟曲酒醅溫度隨時間變化分析

通過圖4 可以看出,常規曲、10%丟糟曲、15%丟糟曲和20%丟糟曲達到頂溫的時間大體為發酵13 d、13 d、13 d 和10 d,達到的頂溫大致為30.1 ℃、31.3 ℃、33 ℃和35 ℃,升溫幅度大約為13 ℃、14.7 ℃、15.8 ℃和18.1 ℃,不同丟糟制曲升溫幅度均大于常規曲,尤其是20%丟糟曲組,升溫幅度是常規曲的1.4 倍。從升溫曲線可得,不同丟糟制曲有助于窖池升溫。

2.2 不同梯度丟糟曲發酵過程酒醅理化分析

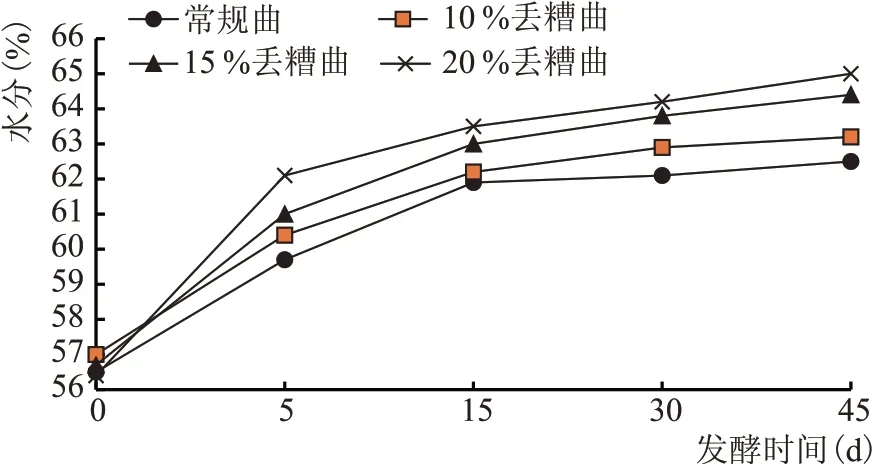

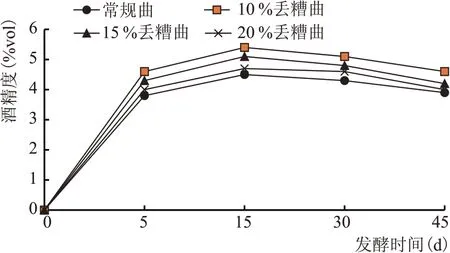

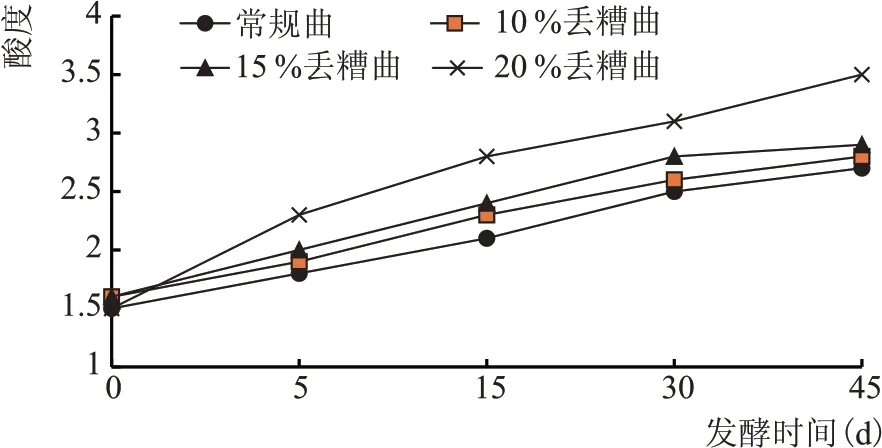

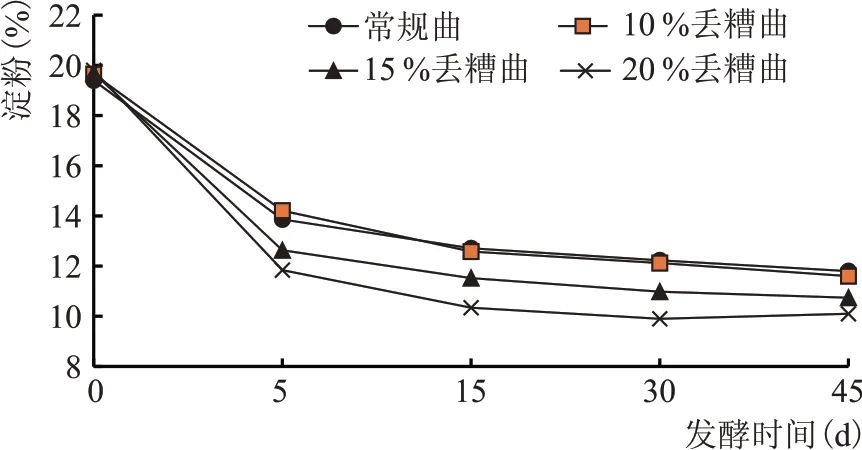

為了能更深層次的了解不同梯度丟糟曲對發酵的影響,本研究對發酵過程酒醅水分、酒精度、酸度和淀粉進行了檢測分析,結果見圖5—圖8。

圖5 不同丟糟曲酒醅水分隨時間變化分析

通過圖5 可以看出,不同丟糟曲和常規曲酒醅入池水分均在56 %~57 %之間,滿足排次工藝標準(55 %~59 %)要求,隨著發酵周期延長,水分呈增長趨勢,這主要是因為微生物生長代謝是貫穿發酵全過程的,水分在前5 d 變化較為明顯,15 d 后變化較為緩慢,前期水分生成快主要是以霉菌、酵母為主,好氧菌生長代謝旺盛,中后期主要以兼性厭氧菌代謝為主。發酵前后用常規曲、10%丟糟曲、15%丟糟曲和20%丟糟曲水分增加分別為6.0%、6.2 %、7.7 %、和8.6 %,15 %丟糟曲和20 %丟糟曲水分增加較常規曲更明顯。通過酒醅水分變化可知,15 %丟糟曲和20 %丟糟曲更能促進釀造過程中微生物的生長代謝。

通過圖6 可以看出,發酵前期糟醅酒精度增加,變化趨勢與水分增長變化相似,均是增長較快,這主要是因為發酵前期酵母生長繁殖,酒精和水分是酵母代謝產物,當發酵到15 d 時,不同丟糟曲和常規曲產酒精速度明顯減緩,這和酵母代謝衰退、醋酸菌厭氧利用酒精產乙酸以及酸醇合成酯吻合。常規曲、10%丟糟曲、15%丟糟曲和20%丟糟曲產酒精最大值分別為4.5 %vol、5.4 %vol、5.1 %vol 和4.7 %vol,20 %丟糟曲和常規曲產酒精最大值相當,10%丟糟曲和15%丟糟曲均高于常規曲,分別是常規曲1.2 倍和1.1 倍。通過酒醅酒精變化可知,10%丟糟曲和15%丟糟曲更有利于產酒。

圖6 不同丟糟曲酒醅酒精度隨時間變化分析

通過圖7 可以看出,不同丟糟曲和常規曲入池酸度都在1.5~1.6 之間,均滿足正常排次工藝標準(1.2~1.7)要求,酸度隨著發酵周期的延長呈增加趨勢,除20 %丟糟曲組,其余組出池酸度均低于3.0。常規曲、10%丟糟曲、15%丟糟曲和20%丟糟曲生酸幅度分別為1.2、1.2、1.3 和2.0,可以看出,15 %丟糟曲和20 %丟糟曲生酸幅度均高于常規曲,尤其是20 %丟糟曲,生酸幅度最顯著,生酸幅度是常規曲的1.7 倍。結合糟醅升溫變化趨勢可知,20%丟糟曲升溫幅度較猛,可能是前期升溫過快導致產酸菌生長代謝旺盛,進而導致產酸高;其次丟糟曲中所含產酸菌數量較多,與所使用丟糟曲酸度較高相吻合,具體還有待后續基因測定。通過酒醅酸度變化可知,20%丟糟曲更促進產酸。

圖7 不同丟糟曲酒醅酸度隨時間變化分析

通過圖8 可以看出,淀粉消耗與溫度、酒精、酸度增長較為一致。常規曲、10%丟糟曲、15%丟糟曲和20 %丟糟曲淀粉消耗分別為7.60 %、8.05 %、8.96%和9.70%,可以看出丟糟曲對淀粉的利用更為充分,尤其是15 %和20 %丟糟曲,利用效果更好。

圖8 不同丟糟曲酒醅淀粉隨時間變化分析

2.3 不同梯度丟糟曲酒體產量及質量比對分析

2.3.1 不同梯度丟糟曲酒體產量比對分析

對不同梯度丟糟曲及常規曲發酵過程理化數據進行了分析,但仍不能直觀反映丟糟曲對窖池產酒的影響,為此課題組對丟糟曲組和常規曲組產酒情況進行了比對分析,結果見圖9。

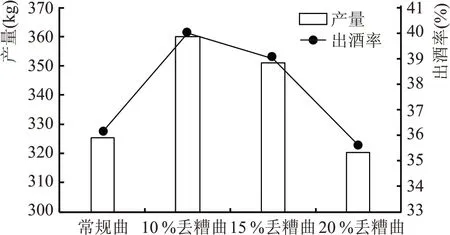

圖9 不同丟糟曲產量對比分析

以上產量折65 %vol 計。通過圖9 可以看出,常規曲、10%丟糟曲、15%丟糟曲和20%丟糟曲出池產量分別為325 kg、360 kg、351 kg 和320 kg,出酒率分別為36.1%、40%、39%和35.6%。10%丟糟曲和15 %丟糟曲產量提升明顯,相比于常規曲分別提升了3.9%和2.9%,該結果與圖6 酒精度變化趨勢較為一致,進一步論證了10 %丟糟曲和15%丟糟曲對產量提升有正向作用。

2.3.2 不同梯度丟糟曲酒體質量比對分析

隨著人們物質生活的改善,對美好酒體品質需求更加強烈,單從產量角度不足以判定丟糟曲對釀造影響的好壞,為此課題組對丟糟曲和常規曲酒體理化和感官進行了分析,理化主要針對酒體中含量較多的風味物質:己酸乙酯和乳酸乙酯,結果見圖10和圖11。

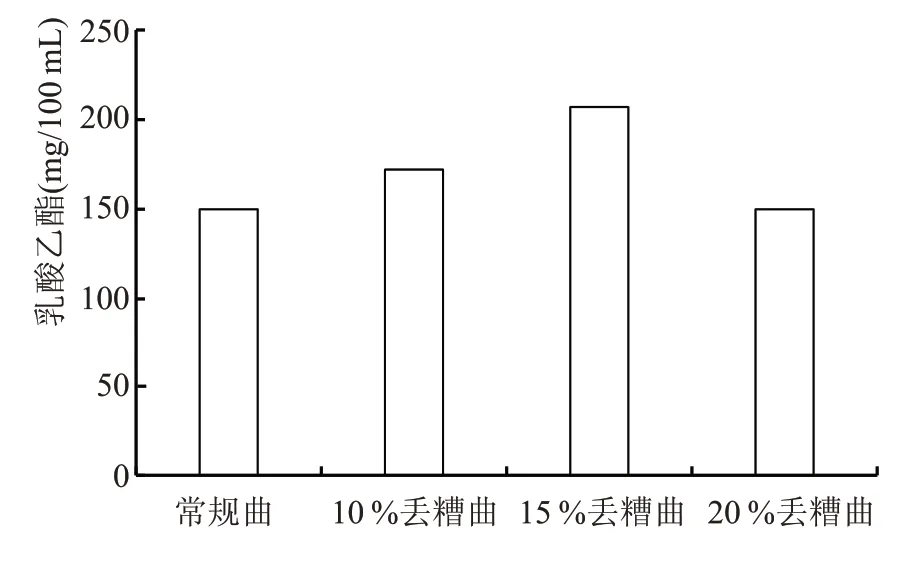

圖10 不同丟糟曲產己酸乙酯比對分析

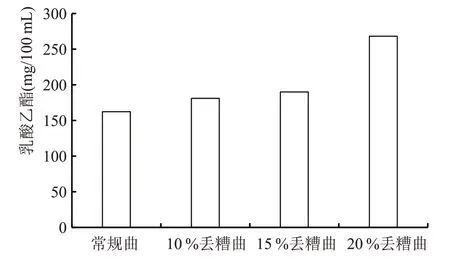

圖11 不同丟糟曲產乳酸乙酯比對分析

通過圖10 可看出,常規曲、10 %丟糟曲、15 %丟糟曲和20 %丟糟曲酒體所含己酸乙酯分別為150.3 mg/100 mL、171.4 mg/100 mL、205.9 mg/100 mL和147.8 mg/100 mL,10 %丟糟曲和15 %丟糟曲產己酸乙酯能力均高于常規曲,分別是常規曲的1.14倍和1.34 倍,20%丟糟曲和常規曲相當,甚至還略低于常規曲。眾所周知,己酸乙酯的合成主要是己酸和乙醇在酯化酶的作用下進行,乙醇是酒精酵母代謝產物,己酸的生產途徑則相應復雜,主要有三種:一是乙醇和乙酸直接合成己酸;二是乙醇和乙酸先合成丁酸,丁酸和乙醇再合成己酸;三是淀粉糖化后先合成丙酮酸,丙酮酸生成丁酸,丁酸與乙醇合成己酸。故可知影響己酸乙酯生成的主要因素是底物以及促進底物生成的微生物,就是能為以酵母、己酸菌和丁酸菌為主要微生物菌群的生長創造有利條件,最能反映微生物活性強弱的是發酵過程中酒精度和溫度的變化,從圖4 升溫曲線可以看出,常規池頂溫30 ℃,15 %和20 %丟糟曲池頂溫均超過33 ℃,己酸菌和丁酸菌生長溫度通常在33~35 ℃,可知這是15 %丟糟曲窖池產己酸乙酯高的一個原因;圖7 中15%丟糟曲窖池發酵過程中產酒精度也較高,這是產己酸乙酯高的另一個原因;20%丟糟曲雖頂溫達到35 ℃,適合產己酸微生物生長,但由于發酵前期升溫過猛,導致酒精產生受到了一定的影響,故其產己酸乙酯不如15 %丟糟曲池。從主體香味成分分析,15%丟糟曲更適合大生產應用。

由圖11 可以看出,常規曲、10 %丟糟曲、15 %丟糟曲和20 %丟糟曲酒體所含乳酸乙酯分別為162.3 mg/100 mL、181 mg/100 mL、190 mg/100 mL和268.2 mg/100 mL,不同丟糟曲產乳酸乙酯均高于常規曲,且隨著丟糟添加量增加呈現增長的趨勢,不同丟糟曲乳酸乙酯含量分別是常規曲的1.12倍、1.17 倍和1.65 倍。從不同丟糟曲產乳酸乙酯看,丟糟添加在一定程度能促進乳酸乙酯的生成,尤其是20 %丟糟曲,乳酸乙酯提升顯著,從圖4 酒醅升溫曲線可以看出,20%丟糟曲前期升溫過猛,導致對前期酵母不利,對中后期以乳酸菌為主的兼性厭氧菌有利,這一結果在20 %丟糟曲糟醅酒精度相應較低、酸度較高已得到論證。從單一乳酸乙酯生成變化來看,丟糟曲在一定程度上促進乳酸乙酯生成,尤其是丟糟用量大時,更為明顯,作為濃香型酒企,一直有“增己降乳”說法,但從勾調角度看,乳己比高低對酒體影響更大,常規曲、10%丟糟曲、15 %丟糟曲和20 %丟糟曲乳己比分別為1.08、1.06、0.92 和1.81,可以看出相比于常規曲,10 %丟糟曲變化不大、15%丟糟曲降低、20%丟糟曲增加顯著。從乳己比角度分析,15%丟糟曲效果最佳。

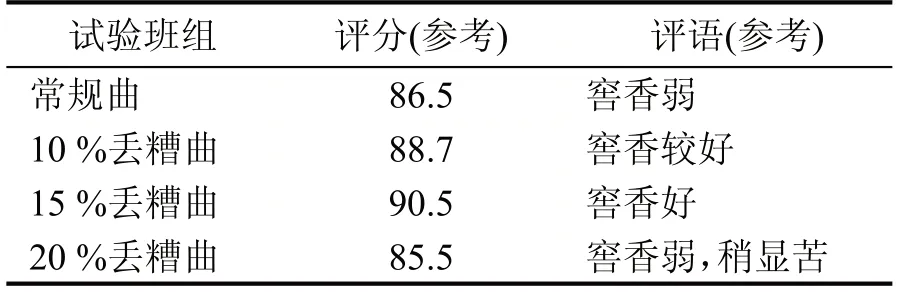

除此之外,本研究組還對不同梯度丟糟曲和常規曲酒體口感進行了分析,詳細結果見表2。

表2 不同梯度丟糟曲酒體感官分析

從表2 可知,常規曲和20 %丟糟曲感官評分較低,15%丟糟曲和10%丟糟曲窖香較好,評分較高。從感官上來說,15 %丟糟曲和10 %丟糟曲均有助于酒體口感提升。

3 結論與展望

3.1 通過不同丟糟曲酒醅理化比對分析發現,不同丟糟曲發酵頂溫均高于常規曲,發酵酒醅水分、酒精度和酸度也高于常規曲,淀粉殘余低于常規曲。

3.2 通過不同丟糟曲產量及質量比對發現,10 %和15 %丟糟曲有助于產量和己酸乙酯提升,產量分別提升了3.9 %和2.9 %,己酸乙酯分別提升了1.14 倍和1.34 倍;不同梯度丟糟曲均有助于乳酸乙酯提升,分別提升了1.12 倍、1.17 倍和1.65 倍;15%丟糟曲乳己比最低,為0.92。

3.3 通過不同丟糟曲酒體感官比對發現,10 %和15%丟糟曲口感均好于常規曲,尤其15%丟糟曲,酒體口感最佳,從酒體理化和感官可知,15%丟糟曲效果相對最好。

3.4 在本企環境條件下,對大曲制作進行了革新,有利于產酒、增己、降低乳己比,對其他酒企提質具有一定借鑒意義。

本研究開展了相關大生產試驗,但對不同丟糟制曲研究還不夠深入,后期會對不同鮮丟糟開展制曲及成曲在發酵過程中微生物菌群的影響進行研究。本研究丟糟設置的梯度較大,最佳的丟糟制曲量還需繼續進行論證,后續會縮小丟糟制曲梯度,以期找到最佳的丟糟用量。