環狀碳正離子-芳烴 π相互作用及其對甲醇制烴類反應中催化劑失活的作用機制

徐冰君

北京大學化學與分子工程學院,北京 100871

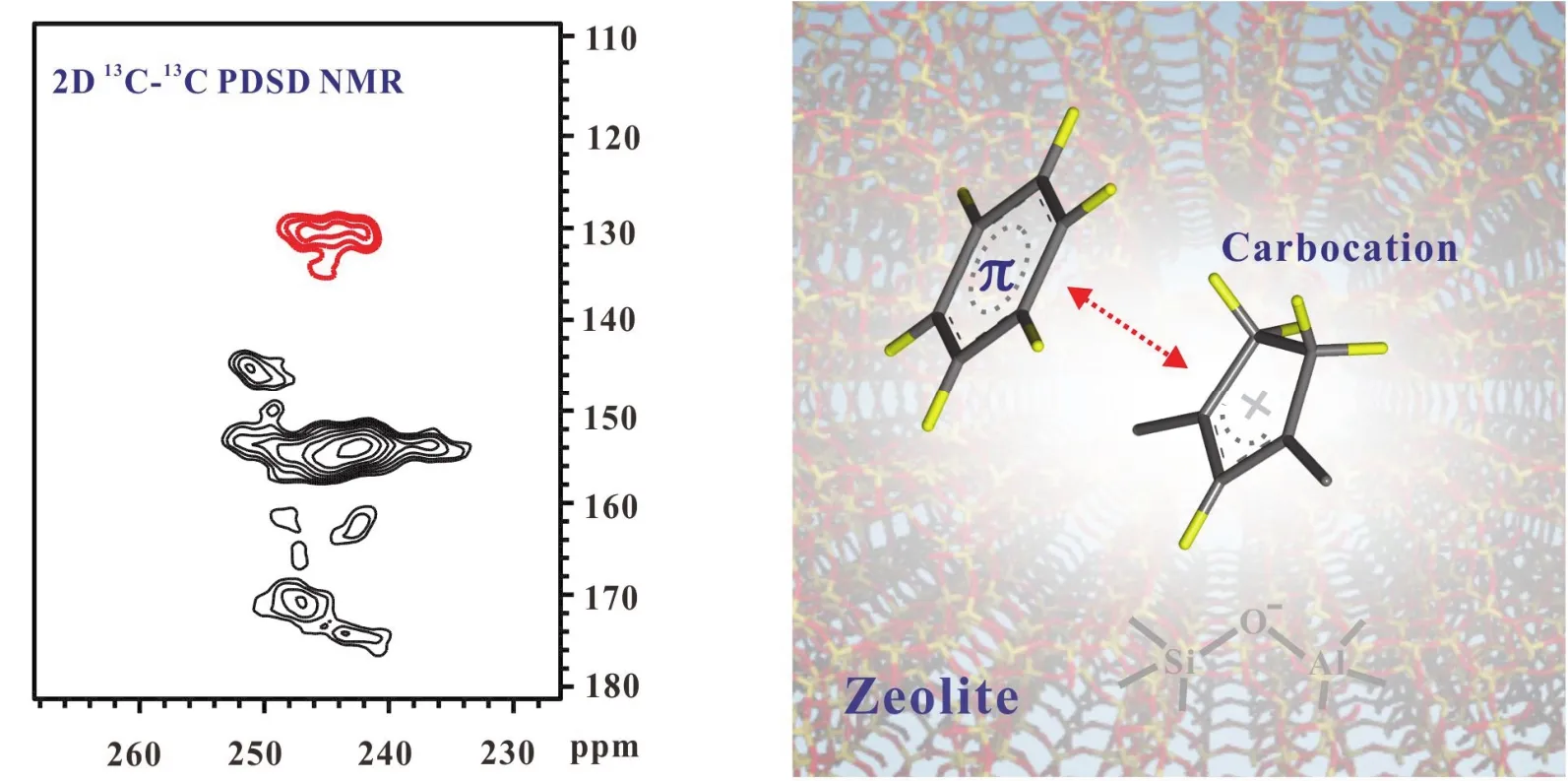

二維13C-13C相關固體NMR探測環戊烯碳正離子-芳烴空間臨近性與π相互作用。

沸石分子篩催化甲醇制烴類反應(methanolto-hydrocarbon,MTH)可以生成低碳烯烴、芳烴以及汽油等重要化工原料和能源物質。由于甲醇來源廣泛(可以從煤、天然氣和生物質等轉化得到),所以MTH過程提供一條替代石油資源生產重要大宗化學品和燃料的新路徑,一直受到了世界各國尤其是我國的廣泛關注。然而,在MTH反應過程中分子篩上的積碳會導致催化劑失活,直接影響工業生產。目前,人們一般認為反應過程中伴隨烯烴產物生成的稠環芳烴為主要的積碳物種,通過覆蓋分子篩活性位以及堵塞孔道導致催化劑失活。但到目前為止,積碳的形成機制卻一直不是很清楚,這在一定程度上妨礙了高效催化劑的研發。因此研究分子篩的積碳失活機制具有重要的科學意義和實際價值。

近期,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院(原中國科學院武漢物理與數學研究所)徐君與鄧風研究團隊在沸石分子篩上MTH反應中催化劑失活機制的二維固體NMR研究方面取得重要進展。研究結果表明,反應過程中生成的環狀碳正離子中間體可以與芳烴分子間發生π相互作用,從而導致積碳物種前驅體萘的生成,最終導致催化劑的失活。相關研究結果發表在Angewandte Chemie-International Edition雜志上1。

在MTH反應中,甲醇先形成初始C―C鍵物種,并進而形成“烴池物種”(活性物種)加速反應進程2,3。在此過程中形成“烴池物種”主要為長鏈烯烴、環狀碳正離子和芳烴(多甲基苯)4,5。其中,碳正離子包括環戊烯碳正離子和苯鎓離子。基于這兩種碳正離子,人們提出了“消去”機制以及“側鏈”機制來解釋烯烴的形成3。“烴池物種”通過與分子篩骨架活性位相互作用,構成超分子活性中心,進而起到催化甲醇轉化的作用6。在前期工作中,該研究團隊利用所發展的13C-{27Al}雙共振NMR新技術研究了分子篩上骨架活性位與環戊烯碳正離子以及芳烴等“烴池物種”的相互作用7,8。研究結果表明,與骨架活性位越靠近的“烴池物種”,具有更高的反應活性,也更容易轉化形成烯烴。進一步,研究團隊還利用該雙共振NMR技術研究了分子篩“骨架外鋁”(extra-framework Al,EFAL)物種在第一個碳-碳鍵形成中的作用,首次觀測到一種與EFAL配位的表面甲氧基物種,實驗發現該甲氧基物種可與甲醛發生碳-碳鍵偶聯生成乙烯9。

由于“烴池物種”有可能進一步稠環化生成積碳物種,所以通過研究“烴池物種”的演化過程,對于理解積碳的形成非常有幫助。在本工作中,研究人員通過二維13C-13C相關固體NMR實驗發現,在SSZ-13分子篩上,環戊烯碳正離子(缺電子結構)和芳烴(富電子結構)可以通過π相互作用實現空間鄰近。這種空間鄰近性會導致兩者發生傅克烷基化反應而偶聯,最終形成萘等稠環芳烴,導致分子篩的積碳以及失活。此外,研究表明分子孔道尺寸是影響以上π相互作用的重要因素。如在具有中等孔道尺寸(10元環孔道)的ZSM-5分子篩上,由于分子篩孔道空間的限制,阻礙了兩種烴池物種的空間臨近,從而形成不了導致分子篩發生積碳失活的π相互作用,因此該類催化劑的具有較長的催化反應壽命。相較而言,SSZ-13分子篩具有較大孔道結構(CHA籠),可以容納多個分子尺寸較大的芳烴等有機分子,很容易與環戊烯碳正離子發生π相互作用生成萘等稠環芳烴,從而導致催化劑快速失活。該工作還揭示了分子篩的酸密度影響催化劑失活的分子機制,低酸位密度的分子篩不利于環戊烯碳正離子的形成,因而降低了環戊烯碳正離子與芳烴的發生相互作用的幾率,最終導致分子篩積碳失活速率的減緩。

該研究工作從有機分子間相互作用為出發點對分子篩上MTH催化反應的失活機制進行了研究。首次利用固體NMR實驗發現環戊烯碳正離子與芳烴兩類烴池物種之間的π相互作用,揭示了分子篩積碳的形成機制,將為高性能催化劑的開發以及反應工藝的優化提供依據。