基于“問題鏈”的力概念學習進階訓練

——以摩擦力概念學習進階訓練為例

郜建輝

(天津市紅橋區教師發展中心,天津 300131)

1 引言

我們知道,在中學物理中,力的概念不僅是力學知識學習的基礎,也是學習的重點和難點.準確把握力的概念是正確進行受力分析,掌握解決問題方法的關鍵所在.但是,有關力的概念學習不是一蹴而就的,它要經歷一個循序漸進、由淺入深的認知過程,也要經歷一個由簡單到復雜、由單一到綜合的訓練過程.

布魯姆認為,人的認知發展水平從低到高依次為記憶、理解、應用、分析、評價和創造,并以金字塔的形式呈現.[1]記憶、理解和應用屬于低階思維,而分析、評價和創造屬于高階思維.對學生的物理學習而言,學習進階的過程是學生的學習從簡單到復雜,問題思考從膚淺到深入的過程.在這個過程中,姚建欣等教師從本質論出發,認為學習進階能夠刻畫學習進程中特定心理結構的變化水平;郭玉英等教師從方法論出發,通過關鍵錨點構建了科學概念體系的進階模型;王磊等人從過程論出發,強調學習進階是貫通的連續統一,通過螺旋式探究或推理過程,能夠加深學生對問題解決的理解.[2]而對于中學物理中力概念學習的進階,從學生的角度出發,會出現不同能力的體現.

2 力概念學習的能力分類

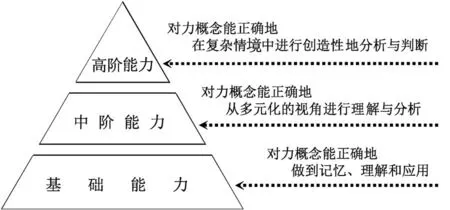

對于力概念學習的能力,從不同的角度進行分類自然會有不同的結果.如果從力學概念思維建立的進階角度講,可以分為基礎能力(低階能力)、中階能力、高階能力.所謂進階是以學生的學習為研究對象,“進”是描述學生的認知發展方向,而“階”則要指出發展過程中的關鍵點并提供對應的解決方案,[3]如圖1所示.

圖1

2.1 基礎能力

基礎能力是指學生通過課堂教學所形成對力概念的最起碼認知和學習能力,它是對力的概念學習后的基本要求,主要包括對相關力概念的記憶、理解和應用,屬于低階思維.

2.2 中階能力

中階能力是指在學習后,在對力概念記憶、理解和應用的基礎上,能夠做到對于較為復雜的情境中的力概念所要求的內容進行多元化地理解與分析,進而解決相應的問題.

2.3 高階能力

高階能力主要指創新能力、決策力和批判性思維能力,它與低、中階能力相比是認知思維結構的差異,處于高階水平的學生更具復雜技能習得的潛力.[2]處于高階能力的學生對于力概念的把握,能在非常復雜的情境中進行準確地認知,并進行多元化地思考,全面、系統地處理問題,它是高階思維的體現.

3 力概念學習進階的“問題鏈”設計

通過長期的教學實踐,我們發現,學生有關力概念的學習進階通過“問題鏈”的形式很容易實現.所謂“問題鏈”就是基于中學物理中有關力概念認知的相關要求,將若干個具有共同屬性和本質特征的、內容要求相近的問題組合在一起,問題之間環環相扣、層層遞進、前后呼應,讓問題之間具有較強的邏輯性和遞進性.通過這些問題的設計形成學生對力的概念知識的理解和重構,使學生的分析能力和科學思維得以調動,達到學習進階的目的.下面,以中學物理中“摩擦力”的學習進階為例,簡單闡述力概念學習進階的模型設計與應用.

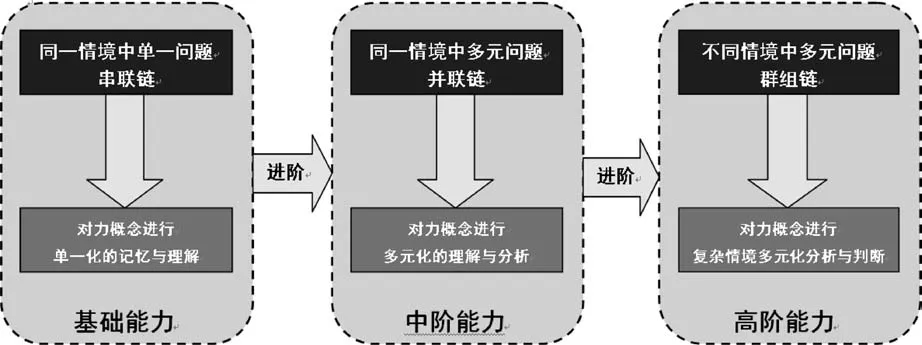

3.1 力概念學習進階的“問題鏈”模型

《教育大辭典》中認為模型是原系統的一種簡化、抽象和類比的表示,不包括原系統的全部特征,但能集中表現出它的本質特征.這個定義主要關注的是模型對所表征對象本質特征的反映.[4]由此可見,模型是對某一類對象具有相似性的系統,但相似的點各不相同.所以,對于力概念學習進階的“問題鏈”模型而言,它必須可以反映至少“一類力的概念”或“幾類力的概念”在學習進階過程中的本質特征和共同屬性.故此,基于前文對力概念學習的能力分類,建立了如圖2所示的模型,旨在確定力概念學習進階過程中“問題鏈”在基礎能力(低階能力)、中階能力、高階能力中定位問題內容的選擇,以及在進階過程中的難度把握和進階路徑.

圖2

3.2 力概念學習進階中“問題鏈”的應用

物理學是自然科學領域的一門基礎學科,基于“自然科學”一般性研究規律、映射在中學物理教學中,物理教學及學習的本質就是物理問題“發現→分析→解決”的過程,隨著物理問題難度的增加,學生物理水平也隨之提升,這一學科規律為“問題鏈”的構建與應用奠定了基礎.[5]因此,教師應在學生物理學習過程中,基于知識內容學習的重難點和易錯點,有指向性地創設知識內容要求的“問題鏈”,形成不斷進階的思維提升.這樣,可以避免學生走彎路.例如,在對摩擦力概念的理解、應用與分析、評價中,通過“問題鏈”設計,可以形成學生對概念從基礎能力(低階能力)到中階能力,再到高階能力的學習進階.

3.2.1 在同一情境中實現從基礎能力到中階能力的進階

在中學物理力學知識中,力的概念學習就是學生終身發展必備的核心概念內容.《普通高中物理課程標準(2017年版)》(以下簡稱《課標》)明確提出,高中物理課程在結構上注重為全體學生打好共同基礎,精選學生終身發展必備的核心概念和科學實踐作為必修模塊內容;要創造一個目標明確,主體多元,方法多樣,既重視結果又重視過程的物理評價體系.[6]在《課標》中對于摩擦力概念的要求是能夠認知摩擦力,也就是說要知道摩擦力的定義、產生條件、大小決定因素及定量分析等.所以,對于摩擦力概念的基礎能力要求就是通過記憶認識摩擦力,并通過解釋、比較、推斷等方式理解摩擦力;對中階能力則要求通過在熟知的情境中,對摩擦力進行理解和分析,實現對摩擦力的應用與利用.由此可知,我們可以創設一個情境,通過基礎能力要求下的若干“簡單小問題”與中階能力要求下的若干“較復雜問題”之間關聯,實現摩擦力概念從基礎能力到中階能力的學習進階.

(1)基礎能力的“問題鏈”.布魯姆的教育目標分類法把教育目標分為三大領域,即認知領域、情感領域和動作技能領域.在認知領域中他把知道(記憶)、領會(理解)和應用作為低階思維,也就是前文提到的基礎能力.對于摩擦力的概念而言,要求學生能夠認識并記憶摩擦力概念的具體知識內容或在抽象情境中對其知識進行辨認和識別,然后進行初步地、表淺地解釋和描述,達到基礎能力的指標.依此,教師可根據這一要求進行相關內容的“問題鏈”設計,如例1所示.

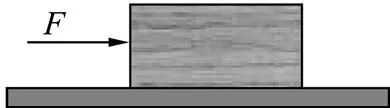

例1.如圖3所示,將一木塊放在光滑的水平面上,用一個大小為50 N、水平向右的力推木塊,則木

圖3

塊所受到的摩擦力的大小是多少?若將光滑的水平面換成一塊表面粗糙的長木板,仍用大小50 N、水平向右的力推木塊,并使木塊沿直線勻速運動,則木塊所受到的摩擦力的大小是多少?方向如何?

本題中,以一個簡單的物體運動模型作為情境,對學生在摩擦力概念學習過程中的相關知識內容進行簡單的回憶和陳述,并將摩擦力的產生條件、大小、方向等內容設計為“問題鏈”,通過單一邏輯的記憶思維串聯在一起,實現摩擦力概念的最基礎的認知.這樣,學生極容易回答出在光滑的水平面上木塊不受摩擦力,大小為0;在表面粗糙的長木板上因做勻速直線運動,摩擦力與推力F是一對平衡力,因此,摩擦力大小是50 N,方向水平向左.

(2)中階能力的“問題鏈”.對于摩擦力的概念而言,中階能力則要求學生能夠對摩擦力概念的具體知識內容在回憶和陳述的基礎上,對現實的情境中有關摩擦力的問題進行解釋或推斷,正確地把抽象概念運用于適當的情境,形成對概念內容初步的直接應用和說明.如此,教師的教學活動也應圍繞著教學的重點、難點、薄弱點、疑點和易錯點展開,并有指向性地進行“問題鏈”設計,“誘使”學生暴露出知識薄弱的地方和錯誤的認識,教師依據學生出現的問題給以指導,讓學生在糾錯中獲得真知,提升思維,[7]如例2所示.

例2.小明在超市購物,他用大小為50 N、水平向右的力推著購物車沿直線勻速向前運動,則購物車所受摩擦力的大小和方向如何?在行進過程中,一個小孩突然從旁邊向購物車的前方跑來.為了避免撞到小孩,小明趕緊用85 N、水平向左的力向后拉購物車.則拉的瞬間,購物車所受摩擦力的大小和方向如何?此時,購物車所受的合力的大小和方向如何?如圖4所示.

圖4

本題中,將在超市中推購物車這個同學們熟悉的情境作為原始物理問題,基于摩擦力概念的內容要求,將受力分析、平衡力與平衡態、力的合成等內容在同一情境中形成 “問題鏈”,促使學生在多元復雜的內容中進行思考.進而通過分析與比較,對概念間多元的相互關系更加明確,情境結構更為清晰,提高運用基礎理論和基本原理正確闡述問題的能力,達到對摩擦力概念內容的多元化理解與分析.由此,學生在處理該問題時,先是根據題目中“用大小為50 N、水平向右的力推著購物車沿直線勻速向前運動”的描述,基于對摩擦力概念基礎能力的掌握,輕松地回答購物車所受摩擦力的大小為50 N,方向水平向左.但當問及“為了避免撞到小孩,小明向后拉購物車的瞬間,購物車所受摩擦力的大小和方向”時,就會出現學生分層.能力強的同學會分析,小明向后拉購物車的瞬間,購物車由于具有慣性,依然會向前做減速運動,并基于摩擦力概念中影響滑動摩擦力大小的因素未發生改變,判斷摩擦力的大小仍是50 N,方向仍水平向左,進而可知,合力的大小135 N,方向水平向左.但對于能力較差的同學,這個“臺階”的跨度比較大,會有難以“邁”上去的感覺,這就需要教師精心設計問題,形成“問題鏈”的無斷點貫通,實現學生從基礎能力到中階能力的學習進階.

(3)從基礎能力到中階能力進階的無斷點貫通.基礎能力是對摩擦力概念的認識和記憶,或在情境中對其知識內容進行辨認和識別,然后進行初步地、表淺地解釋和描述.而中階能力則是對現實的情境中有關摩擦力的物理原始問題利用摩擦力概念知識進行解釋或推斷,并通過分析、綜合地運用知識解決實際問題,當然這里說的是初步的直接應用,而不是全面的、系統的認知.即便如此,對于能力較差的學生而言,其難度也是蠻高的,這就需要在兩者之間,借助某些承上啟下的內容加以貫通,形成“無斷點的問題鏈”.

前文例1與例2之間的“斷點”在于例1是在抽象的模型情境中對摩擦力概念的認知,學生只需利用記憶中內容就可完成,而例2是在真實的情境中利用物理原始問題對摩擦力概念進行認知,它需要理解與分析,并多元化地思考問題.如果在兩者之間加入一個問題,在抽象模型情境和真實情境之間起到鏈接作用,也就形成了從基礎能力到中階能力的學習進階了.所以,我們可以嘗試在例1的基礎上加一個如例3的問題.

例3.在表面粗糙的長木板上,用大小50 N、水平向右的力推木塊,并使木塊沿直線勻速運動,則木塊所受到的摩擦力的大小是多少?方向如何?若使該木塊向前做減速運動,木塊所受到的摩擦力的大小是多少?方向如何?則水平向右推木塊的力是大于50 N還是小于50 N?

這樣一來,同學們就可以從習慣的平衡態(勻速直線運動)跳脫出來,在變速運動中認識滑動摩擦力的大小只由正壓力和摩擦因數決定.由此,再處理“小明向后拉購物車的瞬間,購物車所受摩擦力的大小和方向”時就會有變速運動的模型做基礎,實現分析問題的能力進階.

3.2.2 在不同情境中實現從中階能力到高階能力的進階

布魯姆的教育目標分類法將明確各概念間的相互關系、清晰其組織結構的分析能力,在分析的基礎上對概念內容理解進行重組,創造性地解決問題的綜合能力,以及通過理性深刻地對事物本質價值作出判斷的評價能力作為學習模型中的高階思維內容,也就是前文提到的高階能力.對于認知摩擦力的概念訓練而言,實現從中階能力到高階能力的學習進階,需要教師引導學生從單一情境中對摩擦力概念的多元認知提升至在多元復雜情境中對摩擦力概念的多元認知.只有這樣,才能使學生基于問題情境,從內在的需求出發,并以此為“內驅力”,對概念本身進行多角度、多維度、多元化地判斷與評價,體現其高階能力.因為,“問題情境”中的“境”,是抽象模型或客觀環境,“情”則是人的主觀心理.通過引發學生的認知沖突,使學生面臨某個迫切需要解決的問題,激起學生疑惑、驚奇、詫異的情感,進而產生一種積極探究的愿望,引起積極思維.[8]就摩擦力概念的學習進階訓練而言,我們可以在例2的基礎上,加入例4的內容,實現學生對摩擦力概念內容的分析、判斷、評價,體現高階能力.

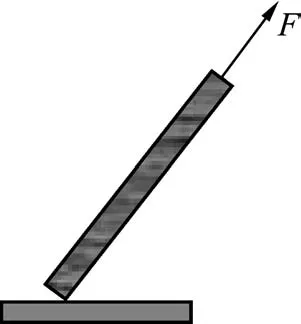

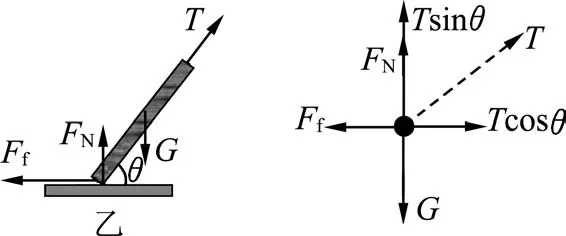

例4.如圖5所示,將質地和形狀均勻、質量為m的木棒頂端系一細繩,并與水平地面成θ夾角,吊起靜止不動.甲木棒的細繩拉力方向垂直于水平面,乙木棒的細繩拉力方向垂直于木棒,則它們與地面之間是否存在摩擦力?大小、方向如何?若如圖6所示,該木棒受到細繩的拉力方向始終保持與地面成θ角,從左向右沿直線勻速拖動木棒(木棒始終未離開地面),則木棒與地面之間是否存在摩擦力?大小、方向如何?

圖5

圖6

在本題中,將摩擦力概念認知的相關內容置于一個復雜的受力分析情境中,通過與其他力的概念相互關聯,處理摩擦力的相關內容.同時,利用多元化的情境設置(靜與動結合、豎直與傾斜結合、多種性質力結合、合力與分力結合等等),構成了對摩擦力認知的多角度、多維度的“問題鏈”,以此訓練學生們在復雜情境中對摩擦力多元化地分析與判斷的高階能力.這樣的“問題鏈”形成了一組有序獨立、遞進又有關聯的問題,學生在分析判斷過程中,將知識和技能在解決問題中重新建構,使學習認知能力得以提升.

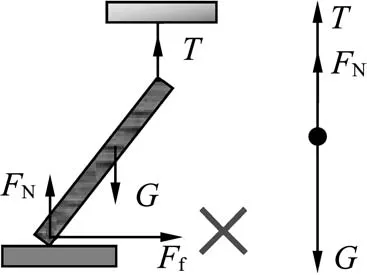

杜威認為思維不是自然發生的.思維的過程是由問題、困惑等引發、維持和引導的.如果在教學中把問題作為思維主線,通過一系列問題不斷地深入引領學生由淺入深進行分析和推理,在逐步解決問題的過程中就可拉長學生的思維長度.[9]在例4中,將圖5的情境作為中階能力與高階能力之間的進階過渡,完成了同學們對摩擦力概念認知從單一情境到復雜情境轉變的過程,有效實現了學習的進階.通過對圖5甲木棒的受力分析,進而判斷出,木棒雖然有因重力作用看似存在向左滑倒的運動趨勢,好像存在著水平向右的靜摩擦力.但由于木棒處于靜止狀態,在豎直方向上受到的所有力已經是平衡的(如圖7所示),水平方向沒有一個力與這個所謂的靜摩擦力平衡.因此,木棒不會受到水平地面施加的摩擦力,它只是同學們的主觀認為罷了.這樣,很好地訓練了同學們對摩擦力概念的分析能力.在此基礎上,同學們就完全能夠適應乙圖復雜情境中,從力平衡角度把握摩擦力概念的認知了.通過對細繩拉力T進行正交分解可知,乙木棒在水平方向上相對于水平地面向左滑倒的運動趨勢所產生的靜摩擦力,由細繩拉力T的一個分力與之平衡,達到了在水平方向上的平衡(如圖8所示).故此,乙木棒在水平方向上存在著一個水平向右的靜摩擦力,大小等于細繩拉力T的一個分力T cosθ.可見,對于摩擦力的概念認知通過圖5甲的進階訓練,可以達到圖5乙的高階能力體現.

圖7

圖8

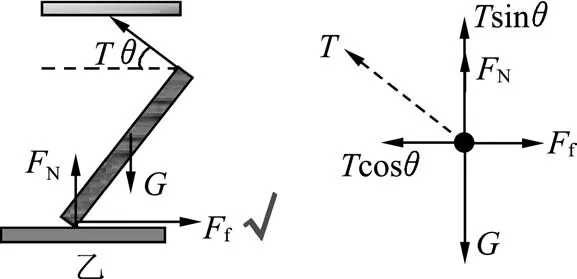

對于圖6的情境而言,則是將對摩擦力概念在靜態中的復雜分析轉移到了動態.基于對圖5中乙木棒的分析,學生完全可以對這種動態的情境進行把控,體現了摩擦力概念學習中的高階能力.由圖6的題意可知,木棒勻速滑動,自然是處于平衡態.故此,木棒在水平方向和豎直方向上的受力情況也都會是平衡的.木棒在水平方向上相對于水平地面向右滑動所產生的滑動摩擦力,自然會由細繩拉力T的一個分力與之平衡(如圖9所示).因此,乙木棒在水平方向上存在著一個水平向左的滑動摩擦力,大小等于細繩拉力T的一個分力T cosθ.

圖9

綜上所述,通過例1的基礎能力“問題鏈”,學生們可以有效掌握摩擦力概念的相關內容,并在一個比較簡單的情境或抽象的簡單模型中對摩擦力概念的內容進行回憶與理解.通過例2的中階能力“問題鏈”,部分學生可以做到對摩擦力概念在一個較為復雜的實際情境中進行理解和分析,達到對摩擦力概念的中階能力體現.為了使大多數學生能夠具備對摩擦力概念學習的中階能力,例3的問題很好地實現了問題從基礎能力到中階能力的過渡,實現了學習的進階.在例4中,3個問題的設置,有效地構成了體現高階能力的“問題鏈”.同時,圖5甲木棒的情境又完成了摩擦力概念學習從中階能力到高階能力的過渡.這樣一來,學生們在基礎能力“問題鏈”(例1)的訓練后通過進階內容(例3)過渡到中階能力“問題鏈”(例2)的訓練,再到高階能力“問題鏈”(例4)的訓練,實現了“無斷點貫通”,系統完成了整個摩擦力概念的學習.由此看來,對于摩擦力概念的學習,可以通過串聯每一個能力階段的具體要求“問題鏈”,形成一個不同能力要求的“組鏈”,完成學習進階訓練,有效實現對摩擦力概念的把控.

4 結束語

隨著教學改革的不斷深化,以“問題鏈”的方式強化物理概念的學習訓練,可以做到把思考還給學生,激發學生的內驅力,讓學生成為學習的主人,進而發展學生的高階思維能力.因為,物理學科在探索自然和建構理論體系過程中運用的典型思維方式,也是學生學習和運用物理知識和方法的過程中必備的思維能力.[10]教師應當基于生源特點和教學內容要求,有意識地設計一些為學生學習服務的“問題鏈”引導學生,幫助學生從低階能力走向高階能力.