80年代主抓河南農業生產的回顧

胡廷積 朱佳

1983年春節前夕,當時的河南省委書記劉杰找我談話說,中央組織部已經批準我擔任河南省副省長。我著實感到意外,在此之前,我一直在河南農業大學從事教學研究工作。但得知讓我分管農業,我立即有了信心,說:“讓我管農業,沒問題。”1983年4月,在河南省六屆人大一次會議上,我當選為河南省副省長。當時,正副省長一共五個人,省長何竹康管全面工作,常務副省長岳肖峽協助竹康同志管全面工作,閻濟民主管工業口,紀涵星主管計劃、財政等部門。我分工主管農業,包括農牧廳、林業廳、水利廳、畜牧局、氣象局、省農科院等單位。后來竹康同志提出我原是大學教授,教育廳也分給我主管,這樣,我就主管農業、教育兩大部分的各廳局。

深入推廣小麥研究新成果

我能由一位大學教授破格提拔到副省長的領導崗位上,主要有兩方面的原因:一方面是改革開放初期,為了適應新形勢新要求,鄧小平同志提出要重視知識、重視人才,革命化、年輕化、知識化、專業化的“四化”要求成為全黨選拔任用干部的重要標準,大批知識分子走上各級領導崗位,在這個大的政治環境下,我作為“新鮮血液”被選拔進入省政府領導班子。另一方面,在十多年全省性的小麥高穩優低研究推廣大協作中,我們“河南省小麥高穩優低研究推廣協作組”作出了顯著成績,取得了一系列科研成果,促進了河南小麥生產由低中產向高產的過渡,全省小麥平均單產由200多斤上升到三四百斤。作為協作組的第一主持人,我幾乎跑遍全省17個地(市)和100多個縣去作小麥生產技術報告,推廣研究成果,引起了省委、省政府和各級領導的重視。

小麥生產是河南糧食生產的大頭,也是一項優勢產業。哪一年小麥增產了,全省人民就放下了心,好像吃了定心丸。當了副省長之后,我并沒有脫離研究工作,還一直參與小麥高穩優低協作研究,與協作組其他成員一起運用生態學原理,把生態、技術、經濟緊密結合起來,綜合研究全省各個自然區域的生態條件,總結出“河南小麥十大生態類型區劃及其栽培技術規程”,提出了不同生態類型區的小麥生育特點、限制因素和關鍵栽培技術措施等。1983年8月26日至9月1日,省委、省政府召開全省農村工作會議,出席會議的有河南省委、省人大、省政府、省政協和省軍區的主要領導,會議代表來自省直機關有關廳局的領導、地市主要領導以及縣級主管農村工作的領導。這是我第一次在全省三級干部大會上亮相,省委、省政府主要領導特意安排我在8月28日向大會作報告。在報告中,我從河南農村經濟的特點和發展趨勢講起,一直講到如何貫徹新技術、新研究成果去解決當前農業生產上存在的問題,引發了與會人員熱烈地討論,大家覺得這不光是一個行政工作報告,更是一個解決實際生產問題的科技報告,提供了推進農業生產工作的新思路。

1983年秋季,全國召開農村科技工作會議,這次大會是1975年改革開放以后第一次全國規模的農村科技大會。當時是由國務院副總理方毅主持,參加人員有全國各地(市)和縣級主管農村科技工作的領導同志,還有中央和省級農業研究單位,高等農業院校的負責同志。可能是因為我在河南省小麥高穩優低研究推廣工作中的顯著成績,所以會議點名邀請我參加并在大會上第一個發言。在發言中我主要強調了要把科學技術落實到農民身上,必須在加強科學研究的基礎上,把研究成果很好地推廣出去,變成實實在在的生產力。所以必須研究與推廣相結合,科技人員與廣大農民群眾相結合。我這次的發言完全是根據在小麥高穩優低的研究推廣工作過程中的經驗體會講出來的。而且,我始終認為,廣大農民是直接生產者,也是第一生產力,只有農民自己真正掌握了科學技術,農業生產才能取得實效。

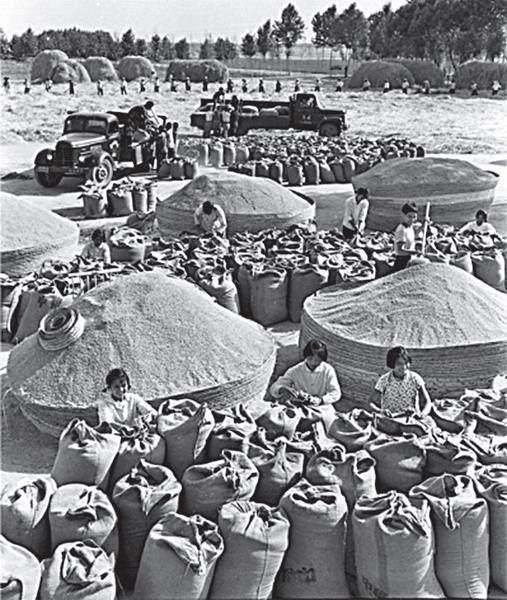

糧食收購價格改善后,農民種糧積極性提高,個體糧販活躍,僅新鄉封丘周王村一帶,從事糧食經營個體戶就有20多家,圖為當地糧食收購場面

在擔任副省長期間,我利用分管農業工作的便利條件,在全省各種農業工作會議中,對各級領導反復講述小麥產量形成因素的“三大規律”“兩長一短”的生育理論以及“五項技術經濟指標”,深入推廣小麥模式化栽培研究成果,在全省33個縣,32個鄉,581個村示范推廣2607.5萬畝,同時要求相關部門散發技術資料,搞好技術培訓,主要實行以會代訓,即結合參觀示范,進行現場講解,有些地方還采取放錄像、開展講座等培訓方式,加大推廣應用力度,為因地制宜、分類指導,促進全省小麥生產實現“種植區域化、管理規范化和技術指標化”,為帶動大面積小麥實現均衡增產提供了定性、定量的科學依據和配套栽培管理技術。小麥研究新技術、新成果的深入推廣應用,對河南小麥由1981年到1985年的大幅度增產起到巨大的推動作用,小麥單產由300斤突破400斤,總產由200億斤突破300億斤,年平均遞增7.2%,創歷史最高水平。

20世紀90年代胡廷積(中)在博愛縣小麥生產基地調查

建設糧食生產基地縣

我國人口多,耕地少,吃飯問題始終是頭等大事。長期以來,我國糧食生產的自給率一般在70%—80%左右,商品率很低。因此,商品糧不足是我國糧食供需關系的一個突出矛盾。新中國成立后,在解決商品糧不足的問題上,我們國家不斷地進行探索,但是效果不盡理想。黨的十一屆三中全會通過的《中共中央關于加快農業發展若干問題的決定(草案)》中,進一步提出建設商品糧基地問題。1982年12月,國家計委在安徽六安會議上,集中研究討論基地建設的管理辦法,提出了“以縣為單位,聯合投資,錢糧掛鉤,承包建設”的經濟責任制管理辦法。從1983年開始,中央運用這一管理辦法,進行了商品糧基地建設的試點,由國家計委、農業部與11個省市共同安排了60個商品糧基地縣的建設。這一時期,河南建成的試點縣有6個,分別是商水、鄲城、淮陽、唐河、鄧縣和潢川,經過三年的建設取得了顯著的成效,三年累計生產糧食835萬噸,比建設生產基地前三年增加129.5萬噸,增長37.9%,糧食商品率由21.8%提高到31.3%。這些試點縣的成功證明,我們工作的方向正確,路子對頭,效果明顯。

有計劃地建設商品糧基地縣,是中央實行以工補農,加快發展糧食生產的一項戰略決策,是農業投資管理上的一項改革。“七五”期間,全國的商品糧基地建設進入了推廣和發展階段。從1986年開始,中央在河南選建40個糧食生產基地縣,總耕地面積4377.3萬畝,占全省總耕地面積的41.2%,要求五年建成,每年投資6000萬元,合計投資3億元,中央投資40%,地方投資60%。這些縣主要集中在豫東北、豫東和豫中南平原的糧食中低產區,增產潛力很大。其中35個是以小麥為主的商品糧生產基地縣,4個是優質小麥生產基地縣,1個是糧棉高產示范縣。

從戰略意義上講,扎扎實實地把這40個縣的糧食生產搞上去,加上原來建成的6個縣進一步得到鞏固和提高,就穩定了河南糧食生產的大頭,對全省農村經濟發展有著舉足輕重的作用。建設商品糧基地縣,投資大,范圍廣,涉及的部門多,必須切實加強領導,省委、省政府經過多次討論研究,最終決定由我分管這項工作,農經委、財政廳、農牧廳、水利廳各確定一位負責同志組成省糧食生產基地建設辦公室,由農經委負責綜合、協調,下設財政、農業、水利三個專業組,分管日常工作。1986年10月23日,省政府印發了《河南省糧食生產基地縣建設實施辦法》,要求各地(市)、縣加強對這一工作的具體領導,確定專人,建立相關的領導班子,統籌安排小型農田水利配套工程,農業技術改造、推廣等重點建設項目,以提高整個農業的綜合生產能力,確保糧食穩定增產,提供更多更好的商品糧,充分發揮糧食生產專項資金的經濟效益。

由于各級政府重視,各主管部門分工負責,加強協作,河南糧食生產基地縣的成效總體上是好的,農田水利設施得到了恢復和發展,農業生產條件得到了改善,糧食綜合生產能力和科學種田水平得到了增強,這些都為90年代進一步推動河南糧食快速發展打下非常堅實的基礎。

抓好畜牧業持續快速發展

歷史上河南畜牧業是一個薄弱產業,20世紀80年代初期,畜牧業生產還比較落后,畜牧業產值在農業總產值中的比重很小,一般在10%左右,遠低于全國15.5%的平均水平,列倒數第三位。改革開放以后,特別是我們到一些歐美國家參觀訪問,發現他們畜牧業產值一般都占農業總產值的60%左右,我們就逐漸認識到,畜牧業的比重大,是農業發達的重要標志之一。

1984年夏收,鄢陵縣坡馮村小麥喜獲豐收

隨著改革開放的深入和黨在農村政策的貫徹落實,許多有經驗、懂技術、會經營的農戶,在戶養的基礎上,擴大飼養量,涌現了一大批畜牧業專業戶、重點戶,家庭經營飼養業的方式在河南已經占了絕對優勢,不少地方把發展畜牧業作為農業翻番的突破口。農村出現的這些情況,讓省委、省政府對發展畜牧業的重大意義有了新的認識和提高。為了加快畜牧業從一家一戶分散飼養向專業化、集約化、商品化的轉變進程,1984年4月22日至26日,河南召開了全省畜牧業工作會議,這也是改革開放以來比較重要的一次全省畜牧工作會議,會議的中心議題是貫徹落實加快發展畜牧業的改革措施,堅決把畜牧業搞上去。會前,農牧部門的同志做了大量調查。會上,我根據畜牧局提供的材料主要強調了四點:1.分析河南發展畜牧業的有利條件。2.發展畜牧業的指導思想。3.加強“四大體系”的建設,即加強良種選育、飼料工業、疫病防治、加工銷售四大體系的建設。4.搞好系統經營。這次會議在思想認識、政策措施、科學技術和總結農民群眾寶貴經驗、調動廣大農民群眾發展畜牧業的積極性等方面,都發揮了巨大作用,畜牧業成為農村各業中率先進入市場的產業,呈現出良好發展勢頭。

為了推進畜牧業的持續快速發展,省委、省政府結合實際,全面規劃、因勢利導、明確思路、制定政策,作了一系列的探索和改革。1986年2月,省農牧廳畜牧局升格為河南省畜牧局(副廳級單位),為全省畜牧業的恢復和發展提供了組織保證。1987年,河南省畜牧業產值占農業總產值的比重達到15.8%,蛋類的人均占有量達到5.94公斤,首次超過全國平均水平。1988年,省委、省政府決定把畜牧業作為河南農村經濟的支柱產業來抓,進一步加大工作力度,為畜牧業的發展注入新的活力。針對河南“原”字號農產品多、加工轉化能力低、產供銷脫節等問題,我們積極實踐,大膽探索,在省委五次黨代會上明確提出以“公司+農戶”“公司+基地+農戶”為基本形式,盡快催生一批觸角伸向國內外市場,龍尾擺向千家萬戶,用經濟合同聯系起來的貿工牧一體化、產加銷一條龍的經營組織,并先后出臺了扶持政策。這種模式在全省一經推廣,發展迅速,涌現出了一些典型,加快了河南畜牧業規模化、產業化的步伐。

1984年河南全省畜牧業工作會議召開后,農民飼養大牲畜的積極性普遍提高,大牲畜存欄數逐年增加。圖為商丘某地賽牛大會現場

解決河南小麥產量徘徊問題

黨的十一屆三中全會召開后,家庭聯產承包責任制迅速推廣,充分調動了農民的生產積極性,促進了農業生產的迅速發展。1979年河南小麥總產首次突破100億公斤,以后連續五年大幅度增產,到1984年單產和總產分別達到247公斤和165.3億公斤,均創歷史最高水平。但1985年以后約有七八年時間,河南小麥生產出現徘徊的現象,總產量一直在155億公斤至165億公斤之間波動。小麥是河南的主要糧食作物,小麥生產出現這種徘徊局面引起了省委、省政府以及各級領導的重視和全省人民的關注。那么,導致河南小麥產量不穩不增的原因在哪里?如何打破這種局面,促進河南小麥穩定增產,完成“七五”期間小麥總產達到200億公斤的宏偉目標,這是擺在我們面前的一個重大課題。

經省委、省政府研究決定,由我帶領有關人員組成調查組,深入全省各地進行調查分析。我們通過調研發現,小麥產量出現徘徊的主要原因是:1.小麥生育期間遭受不同程度的旱、澇、風、雹、凍害、病蟲等自然災害的侵襲,特別是干旱頻繁發生。2.小麥連年豐收之后,出現了全國性的“賣糧難”,部分干部對當時加工轉化發展滯后、流通環節不暢、社會消費水平偏低的實際情況缺乏應有的認識,對小麥形勢估計過于樂觀,一度出現忽視農業特別是小麥生產的傾向,加之農業生產資料漲價、產投比下降,挫傷了農民種糧的積極性。3.農業基本投資減少,最明顯的例子是水利建設經費由原來的每年7000多萬元降到2000多萬元,不少大中型水庫長年失修,田間配套工程也比較落后,生產條件改善速度緩慢。4.良種繁育體系不健全,品種多、亂、雜,給小麥生產造成許多不應有的損失。在給省政府的專題報告中,不僅分析了小麥生產徘徊的原因,還提出了打破徘徊局面的對策。

胡廷積和袁隆平(中)、岑映虹(右)合影

經省政府研究部署,針對20世紀80年代中后期小麥生產徘徊的局面,主要從以下幾個方面做了努力:一是擴大農業投資,大力改善生產條件,尤其是土、肥、水、機電等條件,實施黃淮海平原開發、豫西旱地農業綜合開發、平原井灌項目和商品糧基地縣建設等一大批基本建設項目,農業綜合生產能力明顯提高。二是從價格改善入手,包括生產資料價格和小麥等糧食產品的收購價格給予適當的優惠政策,使糧食生產做到增產增收,提高農民種糧積極性。三是加強農村基層技術推廣體系,圍繞小麥高產、優質、高效、低成本的目標,選用了一批豐產性狀穩定的優良高產品種,比如“矮早781”“周麥9號”等,同時推廣普及了如精量播種、配方施肥、旱作栽培技術等一大批組裝配套的適用先進技術,通過大面積小麥高產開發示范,以及豫西旱地小麥開發、稻茬麥栽培模式、平原麥田間作套種等典型示范開發,有效地促進了不同類型區小麥生產的發展,對穩步提高小麥綜合生產能力起到重要作用。1996年,全省小麥總產量達到202.7億公斤,首次突破200億公斤,扭轉了80年代后期小麥生產徘徊的局面。此后,在河南歷屆省委、省政府的高度重視下,河南的小麥產量逐年增加。中原糧倉越來越滿,越堆越高。

(責任編輯 崔立仁)