單角子宮抑或四型斜隔綜合征1例

夏萍,田秦杰,鄧姍*

(1.福建省立醫院南院、福建省立醫院金山院區,福州 350001;2.中國醫學科學院 北京協和醫學院 北京協和醫院婦產科學系婦科內分泌與生殖中心,國家婦產疾病臨床醫學研究中心,北京 100730)

病例資料

患者張某某,女,13歲5個月,因“初潮后2年余,進行性痛經1年,發現子宮畸形5月”于2022年2月就診于協和醫院。

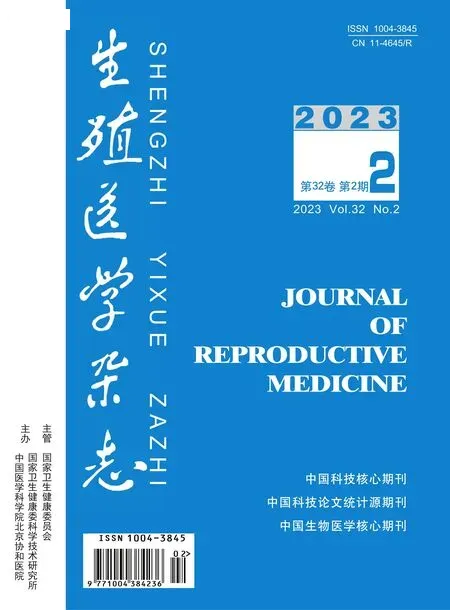

患者11歲初潮(2019年11月),7 d/30~35 d,量中,起初無痛經;初潮后1年余(2021年2月)開始出現經期右下腹痛,行經第1~3天為甚,視覺模擬評分最大值(VASmax)6分,需口服止痛藥,但未重視;后期痛經有漸加劇趨勢。5個月前行經期間右下腹劇痛達VAS 9分,伴惡心、嘔吐、排便費力及下腹墜脹感,無經量增多、月經周期改變等不適。當地盆腔超聲示:雙子宮雙宮頸,右側宮體宮腔內可見2.2 cm×0.4 cm的中等回聲,單層內膜厚0.2 cm,考慮積血,左側宮體內膜厚0.5 cm。1個月前(2022年1月)就診于首都醫科大學附屬復興醫院,行盆腔超聲示:子宮內膜回聲不均(月經期),子宮形態異常(雙子宮),右側子宮宮頸、陰道發育不良(閉鎖可能);盆腔MRI(圖1):考慮雙子宮,右側宮頸閉鎖可能性大,閉鎖位置以子宮峽部至宮頸內口水平可能,左側宮頸管通暢,右側宮腔積血。

A:雙宮體;B:雙宮體內膜征;C:右宮體(箭頭示),宮頸未見。圖1 外院盆腔MRI圖

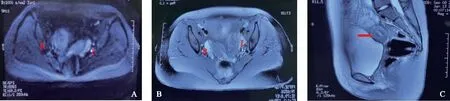

轉診協和醫院復查盆腔超聲(圖2):可見兩個宮體回聲和兩個宮頸管,其中右側宮頸管偏細;左側子宮大小約4.9 cm×3.2 cm×2.9 cm,內膜厚約0.8 cm,肌層回聲均,左側宮體下段與宮頸連續性好;右側子宮大小約4.5 cm×3.6 cm×3.3 cm,內膜顯示不清,宮腔分離,寬約1.3 cm,探頭加壓可見液體浮動,肌層回聲均,子宮下段峽部與宮頸內口連續性差,長度約1.0 cm;雙側附件區未見明確囊實性包塊;考慮子宮發育畸形,雙子宮可能,右側子宮宮腔積血,不除外右側宮頸閉鎖可能。泌尿系彩超示:右腎缺如,左腎體積大。基礎性激素水平:卵泡刺激素(FSH)5.34 U/L、黃體生成素(LH)6.97 U/L、泌乳素(PRL)43.956 nmol/L、抗苗勒管激素(AMH)7.05 ng/ml、雌二醇(E2)121.11 pmol/L、孕酮(P)1.87 nmol/L。門診以“梗阻性子宮陰道發育異常”收入院。

A:左側宮體及宮頸相連;B:雙宮體,右側積液;C:右側宮體可疑宮頸閉鎖征(箭頭示)圖2 術前超聲圖

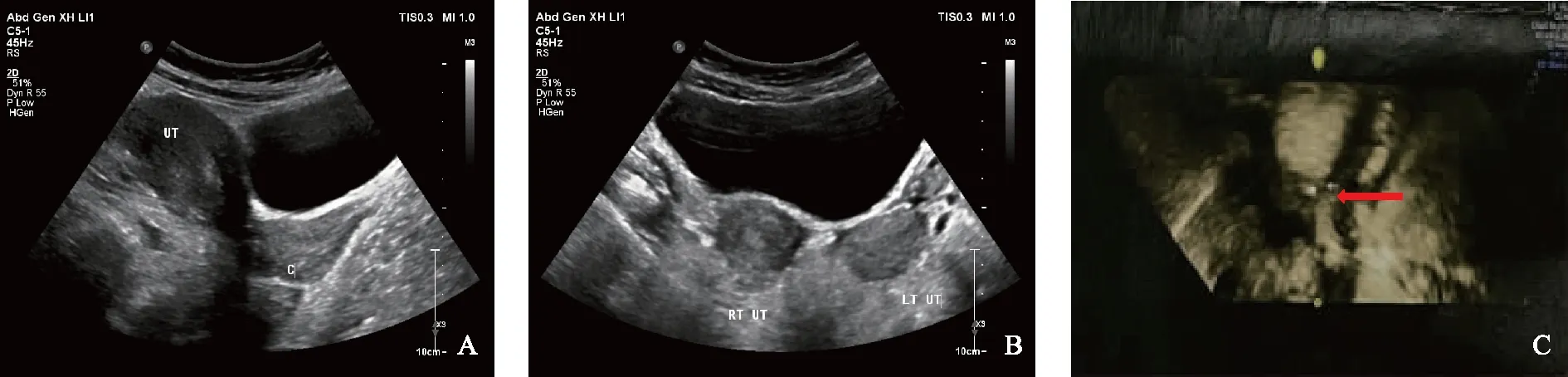

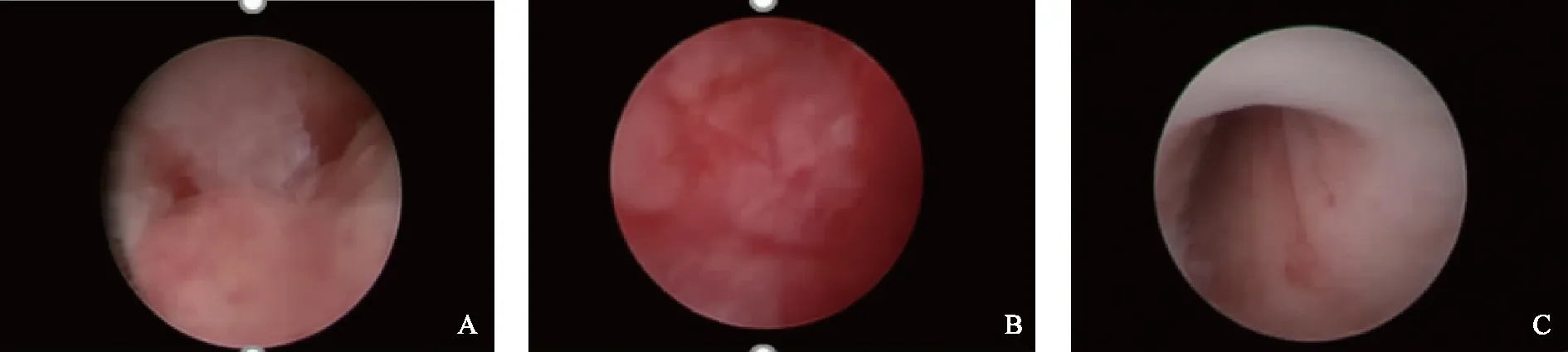

入院后擇期行宮腹腔鏡探查術。術中宮腔鏡探查(圖3)見單宮頸,宮頸管腔形態規則,長約2.5 cm,向左側偏曲,進入宮腔后見宮腔呈香蕉型彎向左側;宮腔深約3.5 cm,宮腔內壁光滑,可見少許絮狀內膜漂浮,隱約可探及左輸卵管開口,宮腔右側壁平整,未見瘺孔。腹腔鏡下(圖4)見盆腔內暗紅色血性液體約50 ml;兩個子宮體完全分離,左側宮體4.0 cm×3.5 cm×3.0 cm,與宮頸相連續,左卵巢及左輸卵管外觀未見明顯異常;右側宮體更豐滿,約4.5 cm×4.5 cm×3.5 cm,在左側宮體宮頸連接處以一水平肌束與其相連,肌束直徑約1.5 cm,長約1.0 cm;右側宮體下方無明顯宮頸結構,右側宮角與右附件相連續,右輸卵管細長迂曲,管腔內可透見積血,右卵巢外觀正常;直腸子宮陷凹腹膜表面可見咖啡斑附著,局灶見散在紫藍色結節。行右側單角子宮切除術+腹膜內異灶燒灼術。術后恢復順利,如期出院。術后病理:(右側殘角子宮)見破碎的肌壁組織,可見少許游離內膜組織;右輸卵管組織未見特殊。月經復潮后,無腹痛癥狀。

A:左側宮腔上段;B:左宮腔內膜;C:左宮腔下段。圖3 術中宮腔鏡下所見

A:右側增大的宮體(箭頭示);B:盆腔咖啡斑(箭頭示);C:右側宮體切除后(箭頭示)。圖4 術中腹腔鏡下所見

病例討論

本病例為青少年患者,初潮后1年便出現明顯痛經并有進行性加重趨勢,影像學提示兩個獨立的子宮體,疼痛部位的宮腔有積血,具有梗阻性生殖道畸形的典型特點,需要盡早明確診斷以解除梗阻,改善癥狀。

結合雙宮體、雙宮頸,一側宮腔積血伴疼痛且同側腎缺如,首先想到的是陰道斜隔綜合征(oblique vaginal septum syndrom)。但不支持這一診斷的是本例患者并無陰道斜隔和隔后腔積液。

一、陰道斜隔綜合征的特例——雙子宮合并單側宮頸和陰道閉鎖

雙子宮合并單側陰道梗阻,并伴有同側腎發育異常,最早于1971年在英國被報道,后來國際上將此類復雜畸形命名為Herlyn-werner-wunderlich syndrome(HWWS),國內則習慣以陰道斜隔綜合征來命名[1]。最早于1985年,北京協和醫院根據陰道隔不同表現形式,提出將此類畸形分為3型:Ⅰ型(無孔斜隔型);Ⅱ型(有孔斜隔型);Ⅲ型(無孔斜隔合并子宮頸瘺管型)[2-3]。

2015年北京協和醫院朱蘭教授團隊再次總結了1986—2013年期間在該院診治的HWWS患者,并進行歸納分類,提出了新的亞型,即雙子宮合并單側宮頸陰道閉鎖(Ⅳ型)[4]。此亞型系流出道完全梗阻,起病時間較Ⅱ、Ⅲ型早;多以痛經并進行性加重為表現,并伴有宮腔積血征,同側宮頸顯示不清,治療以手術切除閉鎖側子宮及患側輸卵管為宜。本例患者正屬于這種情況。

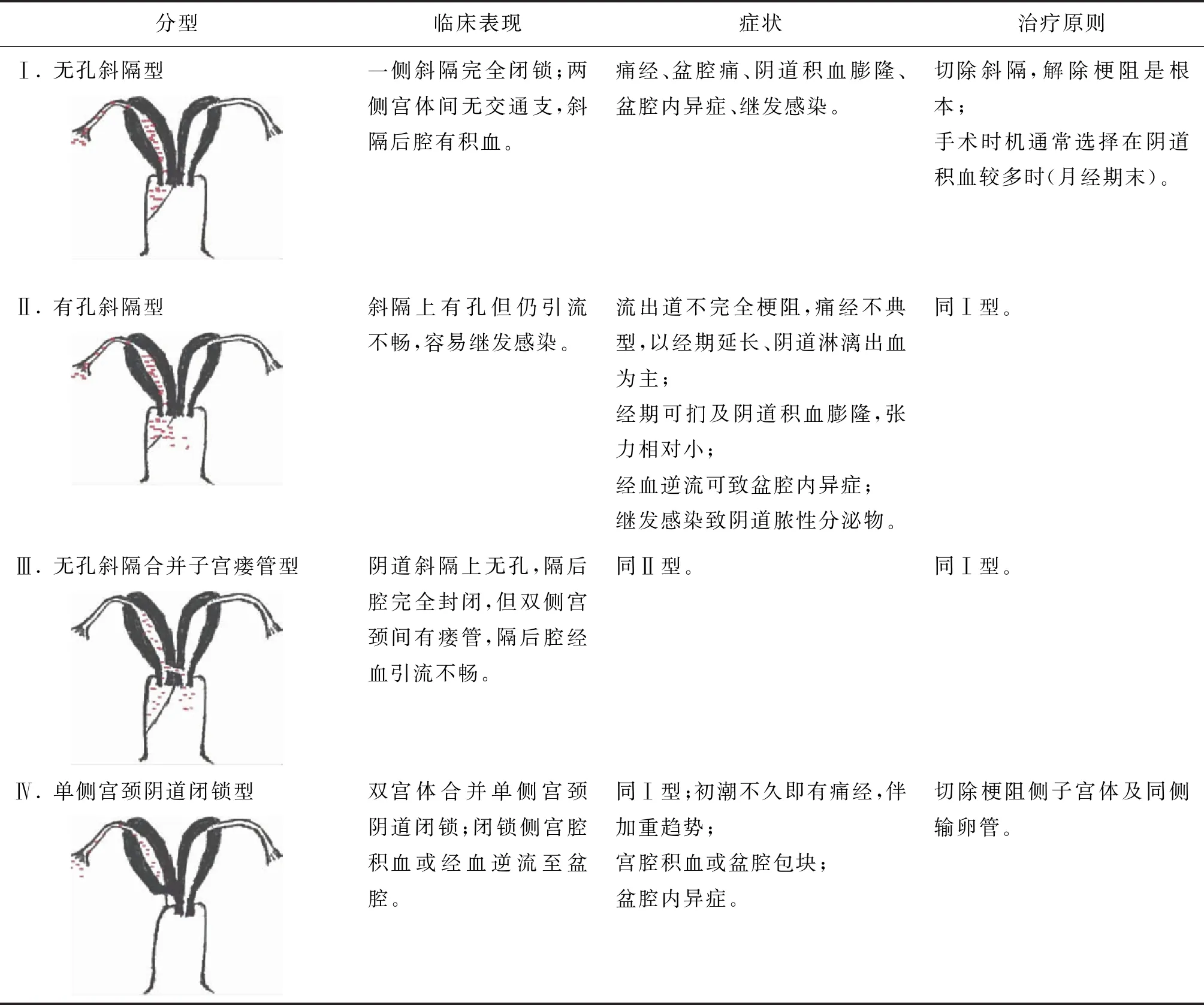

陰道斜隔綜合征的全部類型見表1。

表1 陰道斜隔綜合征類型[1-6]

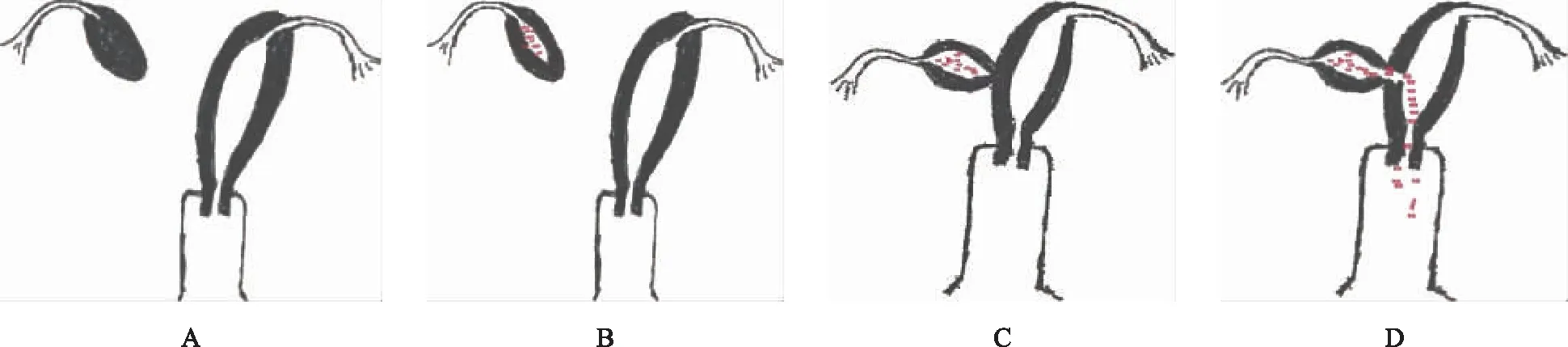

二、單角子宮-有功能內膜殘角子宮(無交通支型)

雙側副中腎管發育、遷移、融合的不對稱性異常可引起單角-殘角子宮畸形,發育不良的一側副中腎管可能形成不同程度的殘跡子宮,或呈始基結節,或有微小的內膜腔,而殘跡子宮由于雙側副中腎管融合程度的不同,與對側單角子宮可以完全分離也可以密切相連。不同的表型詳見圖5所示。殘角側也常伴有腎缺如或腎臟畸形[1]。

圖5 單角-殘角子宮的不同表型

殘角子宮無功能性內膜層,可無任何癥狀(圖5A所示),而有功能性內膜的殘角子宮隨著青春期性腺功能建立后可有周期性內膜脫落,因流出道梗阻,可繼發周期性腹痛、盆腔局灶腫物、盆腔內異癥的發生(圖5B/C所示),臨床上常誤以為單純性痛經而被忽略。

本例患者術前三維超聲及盆腔MRI橫斷面顯示兩個獨立的子宮腔,一側局限性宮腔積血,如假設右側宮體為有功能性內膜的殘角子宮,符合圖5C所示亞型。但本例患者的右側宮體外觀比左側宮體更飽滿,似乎更像一個宮體發育良好的單角子宮,而非殘跡子宮。從這個角度看,描述為雙子宮單側宮頸陰道閉鎖也不無道理。

綜上,單角-有功能型殘角子宮(無交通支型)與Ⅳ型斜隔綜合征均為單側宮腔流出道完全梗阻,這兩種復雜畸形在臨床表現上基本一致,影像學形態類同,單純依靠影像學檢查是很難明確區分的,腹腔鏡檢查是金標準;此類畸形雖臨床識別困難,但治療決策是統一的,以手術切除梗阻側子宮體為宜。

【病例點評】

本病例屬于一種在歸類上會有分歧和爭議的復雜畸形,用Ⅳ型斜隔綜合征來描述并未獲得國際共識,而且如果從陰道斜隔綜合征的定義出發,是指雙子宮-雙宮頸-雙陰道,一側陰道完全或不完全閉鎖的先天性畸形,多伴閉鎖陰道側的泌尿系統畸形,以腎缺如多見。雙子宮、雙宮頸和分隔開的兩個陰道腔隙是診斷的前提,如果不存在隔后腔、雙宮頸以及兩個具有生殖潛能的單角子宮,診斷則不成立。

如果采用以歐洲人類生殖與胚胎學會和歐洲婦科內鏡協會(ESHRE/ESGE)分類法為代表的“宮體-宮頸-陰道”三部分相對獨立而又組合描述的方法,本病例的情況為單陰道-單宮頸,宮體到底描述為雙宮體還是單角合并功能性殘角是明確診斷的關鍵,其鑒別診斷的要點應該是宮腔的容積(意味著有無生育潛能),宮體應該與雙子宮類似,是雙側苗勒管獨立對稱發育未融合的結果,但每側單角子宮均有生育潛能,而殘角子宮即便有少量內膜,是沒有生育潛能的。本例從發病年齡、術前影像學來看,患側子宮應該是接近單角子宮而有生育潛能的,但比較遺憾的是腹腔鏡術中旋切分碎子宮,沒能充分剖視宮體進而辨別其宮腔的形態和大小。

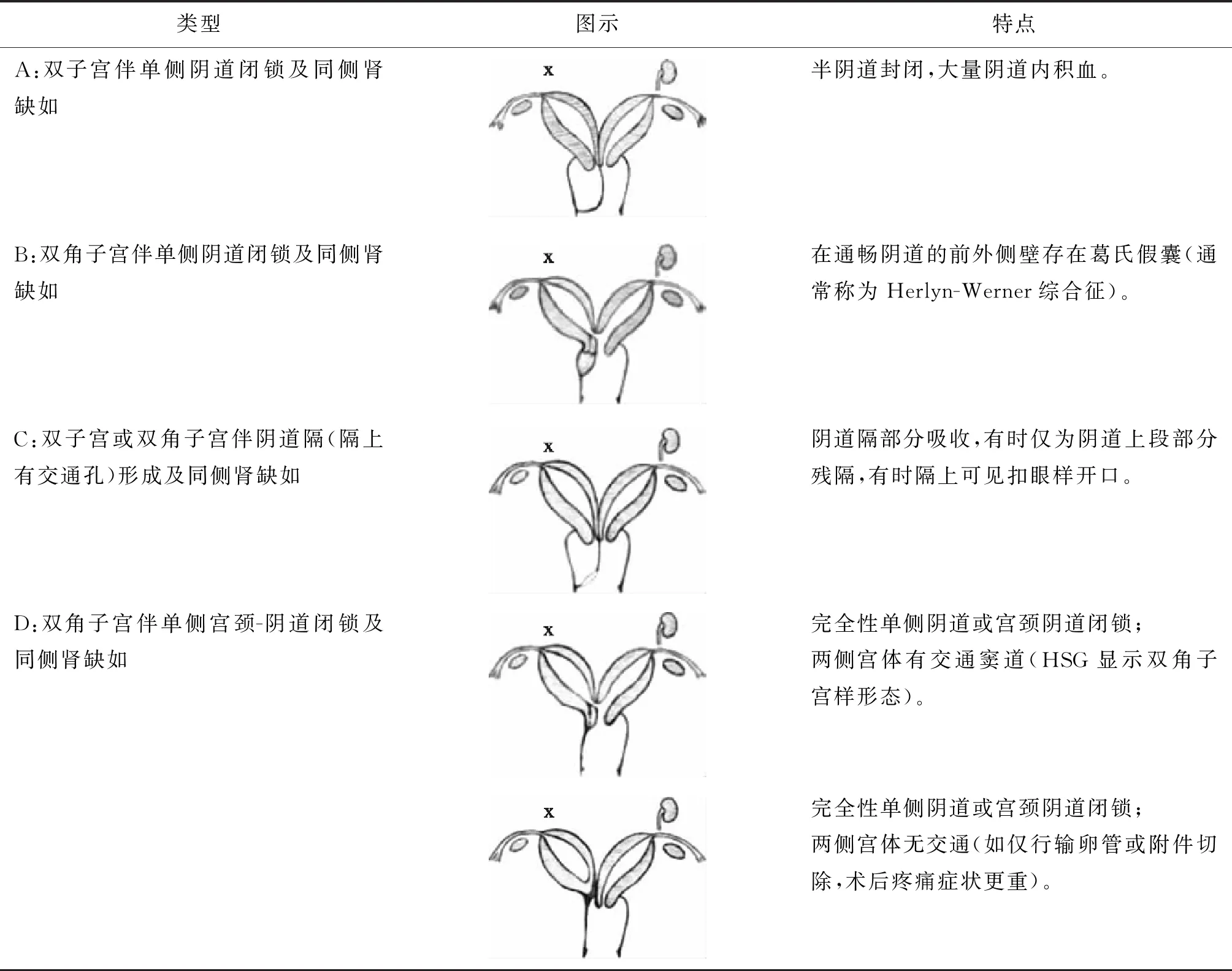

針對這種畸形,Acién等[5]在其胚胎-臨床分類法中有專項描述,即雙宮體(雙角子宮或雙子宮,極少見也可為縱隔子宮)合并陰道斜隔(或單側宮頸-陰道閉鎖)和同側腎缺如,其中包括HWWS等多種變異,但它們的共同胚胎發育缺陷基礎是中腎的異常,吳非管(Wolffian duct)沒能開口進入尿生殖竇以及輸尿管芽發育缺陷,所以在共有的單側腎缺如基礎上,可因吳非管對苗勒管“引導”作用的失常而出現各種形式的子宮畸形。如果有異位的輸尿管芽出芽發育,則表現為腎臟發育不全或異位輸尿管開口于陰道盲腔內。此大類包括最復雜的畸形(表2)。

美國生殖醫學學會(ASRM)于2021年更新了美國生育協會(AFS)(1988)的分類法[7],保留并加強其簡潔性、易辨識性,擴展其對宮頸和陰道異常以及多種組合異常的描述,但仍然沒有直接對應本病例的類型,可見其復雜和少見。無論如何,宮頸發育不良的宮體再通成功率較低,并發癥風險反而較高,切除是合理的,尤其是本例這種有一側正常宮體-宮頸-陰道的情況就更沒有顧慮了。

另外,凡是非對稱性生殖道畸形,包括陰道斜隔綜合征、單角子宮和部分MRKH綜合征,伴隨泌尿系統畸形的概率(85.5%)要遠高于對稱性生殖道畸形。在苗勒管缺陷的女性中,近30%的比例存在腎臟畸形[1],故而常規建議此類患者接受放射性腎臟檢查,如靜脈腎盂造影或腎臟超聲。在單角子宮患者的腎臟超聲評估中,腎臟畸形的發生率可高達40%,當然是以馬蹄腎、雙重集合系統、盆腔腎及輸尿管開口異位等情況居多,單角子宮合并腎缺如的報道則相對罕見。單側腎缺如可以作為非對稱性梗阻性苗勒管缺陷的“標志”,引導我們去評估合并的畸形,變異可有多種,鑒別診斷中務必開拓眼界和思維。

表2 雙宮體合并陰道斜隔(或單側宮頸-陰道閉鎖)伴同側腎缺如類型[5]