混合式虛擬仿真實驗在長學制醫學病理教學中的作用

胡 凱,王德坤,劉 寅,張竹君,楊 博,譚小月

(南開大學醫學院,天津 300071)

0 引言

健康中國建設和我國衛生事業發展,迫切需要具有國際競爭力的醫學科學家和領軍人才,因此醫學長學制(“5 +3”一體化)教育成為必然選擇[1]。同時,隨著住院醫師規范化培訓制度的逐漸完善,傳統的培養模式已經無法滿足對于專業醫師的培養需求,“5 +3”一體化培養模式也勢在必行[2]。但在新的長學制教育背景下,存在醫學生角色轉換、規培方案完善、醫教協調等諸多的實際問題[3-4]。同時在長學制的基礎課程體系中,本科生關于科研方法課程的設置也相對薄弱[5]。不僅如此,由于臨床規培的教學任務,專業碩士研究生科研訓練時間也會被大大縮短[6];反之亦然。為解決上述問題,不少學者嘗試從“5 +3”專業教育角度去分析研究解決[7],其中不乏許多以病理學教學改革為切入點的研究成果[8-10]。因此本文將研究方向深入“5 +3”長學制中的“5”本科階段,并以病理教學改革為例,通過創新教學方法,全面提升學生本科階段的臨床和科研基礎能力,從而更好地勝任“3”研究生階段的學習,真正實現長學制醫教研協同育人的教學任務和要求。

1 長學制病理學教學新要求

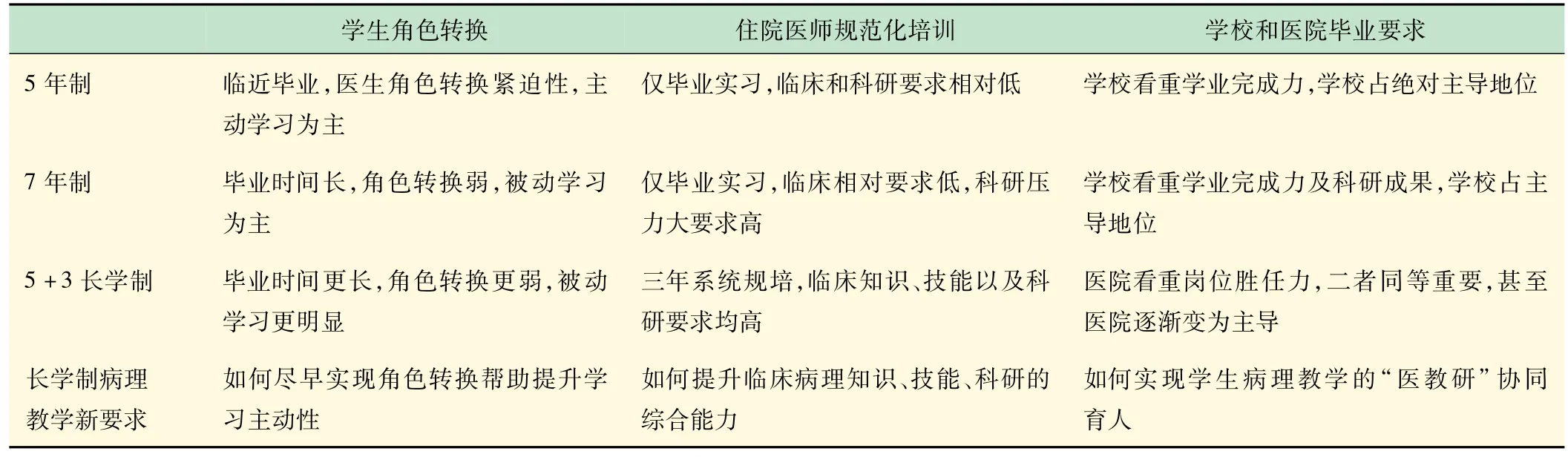

病理學作為基礎專業核心課程,是醫學本科教育中一門重要學科,也是基礎醫學和臨床醫學之間的橋梁學科,起著承上啟下的作用[11]。在長學制醫學教育模式下,病理教學改革發揮著關鍵作用。因此,本文通過對比傳統5 年制、7 年制和“5 +3”長學制臨床病理教學中的主要問題差異,提煉長學制模式下病理學教學中存在的新問題和新要求(見表1),據此探討建設混合式虛擬仿真實驗并加以解決。

表1 “5 +3”長學制與五年制及七年制病理教學對比

2 混合式虛擬實驗

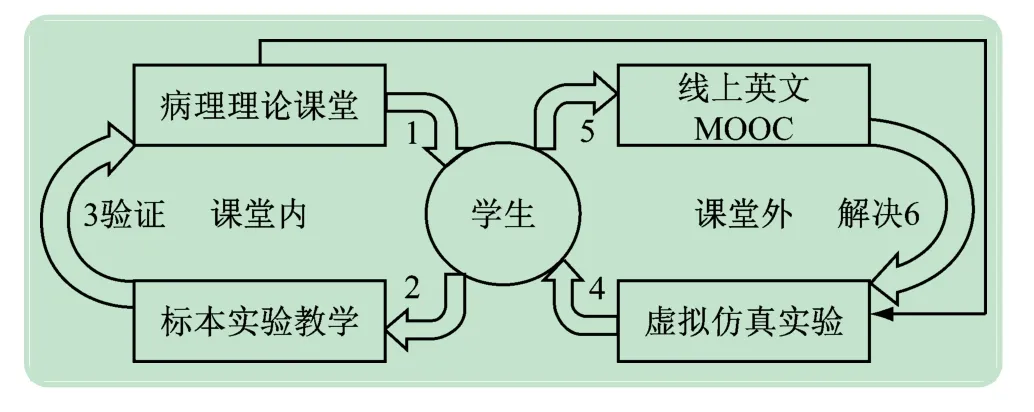

病理學課程設置在第4 學期,經過3 個學期醫學基礎課程的學習,逐步實現從高中生到大學生,再向醫學生的角色轉變[12]。同時,由于互聯網和新技術的發展,學生獲取知識的渠道更加廣泛便捷,傳統課堂授課和實驗帶教模式也逐漸缺乏對學生的吸引力。從表1可以看出,長學制教學模式下,如何促進醫學生角色轉變,實現主動學習?為了提高學習興趣,越來越多的高校都相繼開展了虛擬仿真實驗教學項目的建設,在一定程度上有所彌補,但也發現一系列問題,如虛擬仿真技術與教學及應用基礎研究之間的問題等[13]。因此,病理教研室除繼續完善課堂授課和實驗帶教的同時,通過錄制線上慕課加以完善并以國家級虛擬仿真實驗項目建設為切入點,積極建設和整合線上MOOC、醫院病理科等資源,全方位地給學生打造沉浸式學習氛圍,并以2021級臨床“5 +3”長學制學生作為對象展開研究:

2.1 幫助實現角色轉變

如何加速促使學生完成醫學角色轉變?通過以臨床真實場景制作的“腎組織活檢病理診斷虛擬仿真實驗”為切入點,所設計的課程流程如圖1 所示。以學生為中心,完善課堂內的傳統教學模式:課堂授課(1)、病理標本實訓(2)和驗證理論課內容(3)實現課上循環的傳統被動學習;以此為基礎,讓學生自主完成虛擬仿真實驗任務和考核(4),由于涉及臨床病理的基本操作規范、知識、技能及病理學科研技術等“超綱”內容和關卡,學生仿佛化身一名臨床病理醫生,只能自主復習課堂內容和MOOC 及其他線上資源學習(5)才能最終完成實驗內容(6),實現課下循環的主動學習。

圖1 混合式虛擬仿真實驗流程圖

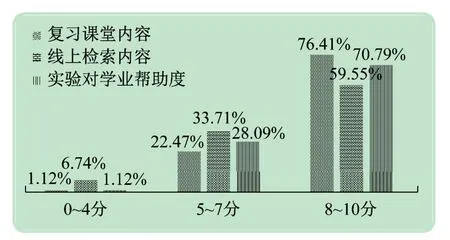

通過對全體學生的問卷調查發現(見圖2):超76.4%的學生在實驗過程中復習了課堂授課內容,超59.5%的學生借助了MOOC 等網上檢索相關內容。這不僅說明學生需要自主學習,同時也說明實驗設計重點主要圍繞課堂授課的非超綱內容。另外,本實驗超7 成學生反饋對學業很有幫助,3 成學生對實驗比較滿意,僅1.12%左右學生對本實驗設計表達不滿意,進一步說明實驗設計方案比較有趣合理可行,并未因增加自主學習時間等因素造成學生的不滿意。

圖2 學生自主學習情況分析

2.2 提升學生學習興趣

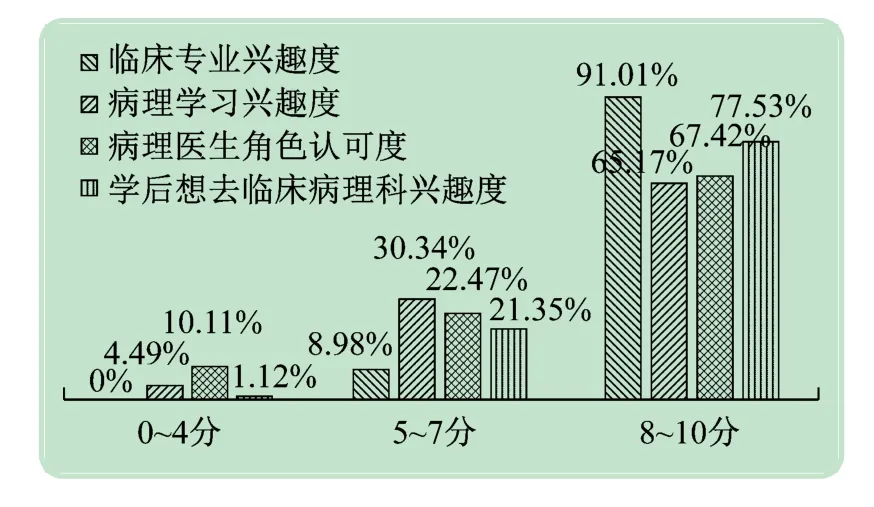

通過問卷調查還發現(見圖3):91.01%的學生對臨床專業保持很高的興趣度,相比而言,僅有65.17%的同學對病理專業學習興趣度高,這與學生67.42%的病理醫生角色認可度基本一致。值得注意的是,尚有10.11%的學生對病理醫生的角色認可度很低。這說明學生們對臨床專業認可度很高,而對專業的基礎課程學習興趣以及對病理專業醫生的角色認可度不高,也進一步反映出學生在臨床基礎課程學習階段的主動性和興趣普遍不高。不過,值得注意的是,通過虛擬仿真實驗學習后,非常想去臨床病理科學習的同學占比提升到77.53%,同時對病理角色不認可度下降到1.12%。因此,這充分說明通過引入真實臨床病理案例設計的虛仿實驗可以充分調動學生對病理學的專業學習興趣和對病理醫生的角色認可度。

圖3 學生學習興趣分析

3 混合式虛擬仿真實驗成效

病理學是基礎醫學與臨床及科研的橋梁學科,其教學改革或將成為長學制醫學教育改革的關鍵[14]。以本教研室獲評國家級的“腎組織活檢標本病理診斷虛擬仿真實驗項目”為例,探討如何設計打開上述關鍵問題的“鑰匙”(見圖4)。可見:當學生自主進入虛擬仿真實驗后,需要經歷醫患溝通、腎活檢穿刺、標本制備染色以及閱片診斷等多個環節,且各環節均設置不同考核點(關卡),最終才能完成實驗。同時實驗本身又以病理閱片診斷環節為紐帶,將醫院臨床病理標本引入題庫1,據此完善和推動學校教學改革2,學校再培養更具臨床崗位勝任力的學生到醫院進行實習3完成醫教協同發展。另外以教研室科研為軸心,將學校基礎科研優勢與醫院臨床研究和病例報告相結合,通過醫教研合作成為學生共同導師等方式,再轉化并指導臨床和教學,最終實現“醫教研”三位一體的協同育人發展。

圖4 腎組織活檢虛擬仿真實驗設計“鑰匙”流程圖

通過問卷調查發現(見圖5):在各項能力提升中,79.77%的學生對病理學知識的提升滿意程度最高,對病理學技術和科研能力高滿意率的占比也達到7 成左右。這一方面說明實驗環節設計對學生的病理學知識、技能及科研提升均很有幫助;另一方面也說明相比于知識層面,病理學技能及科研能力的鍛煉更傾向于實踐,因此更需要加強虛實結合,增加病理科和科研實驗室的實操訓練,也更加反映出醫教研協同育人的必要性。

圖5 實驗對各項能力提升分析

3.1 實驗強化臨床病理知識

如何提升長學制學生臨床病理知識和進行臨床思維訓練(見圖6)。本虛擬仿真實驗以臨床真實病例為切入點,緊緊圍繞臨床腎臟病理活檢診斷流程,通過詳細的病例分析、醫患溝通、腎活檢適應證、腎活檢禁忌證、知情同意書、化驗檢查、術前準備等一系列溝通和考核關卡,讓學生仿佛置身真實的臨床工作,認真分析思考,從而提升臨床病理知識和思維。

圖6 腎組織活檢虛擬仿真實驗醫患溝通及考核環節

3.2 實驗增強臨床病理技能

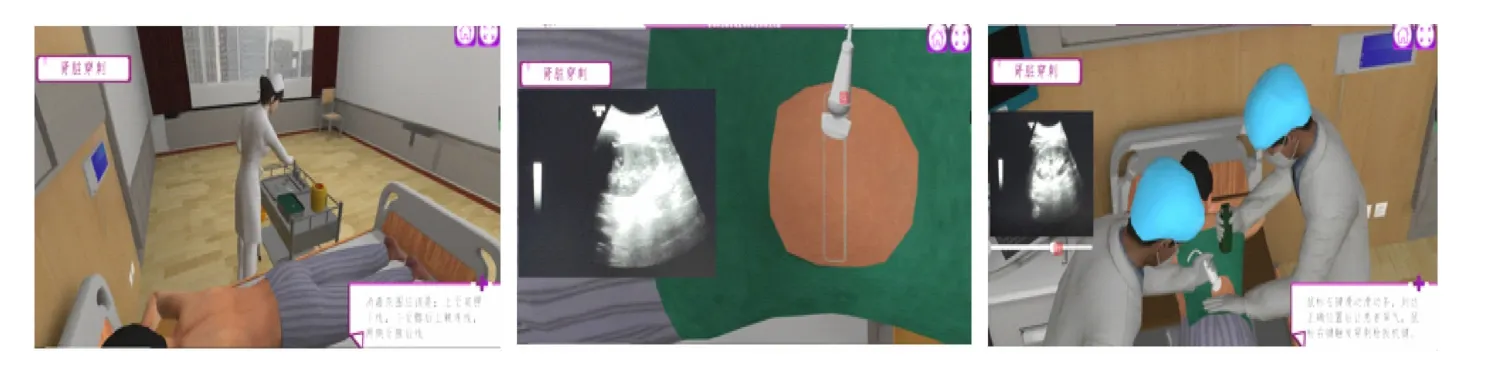

如何更好地訓練和提升學生臨床病理技能(見圖7)。本虛擬仿真實驗以B超引導下腎穿刺為切入點,通過設計患者體位、手術皮膚消毒、鋪設手術洞巾、術前準備、B 超引導下腎極定位、B 超引導下穿刺針定位、活檢后患者處理及活檢標本初步處理送檢等一系列操作流程和考核關卡。值得指出的是,為增加學生的操作體驗感,還借助力回饋儀讓學生能真實感受穿刺的力度和穿透各層組織的手感,從而讓學生在反復訓練中熟悉掌握臨床病理腎穿刺的技術要點。

圖7 腎組織活檢虛擬仿真實驗B超引導下腎穿刺環節

3.3 實驗提升病理學科研能力

如何更好地訓練和提升學生病理學技術的科研能力(見圖8)。本虛擬仿真實驗以真實的實驗室場景和儀器設備為原型,分別設計了組織標本的石蠟切片和冰凍切片兩條路徑,其中石蠟切片制備設計了組織的固定、脫水、浸蠟、包埋(包埋機使用)、切片(組織切片機使用)、撈片、烤片等基本制備流程和關卡;冰凍切片制備設計了組織固定、包埋、冰凍切片(冰凍切片機使用)等流程和關卡,完整訓練了學生病理標本制備的各項技術能力。同時為進一步提升學生的科研能力,還設計了常用的HE 染色、免疫熒光染色(熒光顯微鏡使用)的完整操作流程。還將繼續加載特殊染色、免疫組織化學染色等病理學常用科研技術,讓學生們仿佛置身科研實驗室環境中做實驗,從而全面提升科研基礎能力和水平。

圖8 病理切片制備及HE染色和免疫熒光染色環節

3.4 實驗促進醫教研協同

醫教研協同是我國提出的醫學生培養模式改革的重要舉措,也是我國醫學教育的重要理念,對醫學生和教師的發展均有促進作用[15]。特別是“5 +3”長學制模式下學生將更加注重“醫教研”三者的協同育人。因此在診斷環節設置了診斷和鑒別診斷的病理圖庫(見圖9),并以此為紐帶,通過虛擬病理閱片會的形式凝聚了附屬臨床醫院、教研室及科研實驗室的最新成果和臨床病例。隨著臨床病理數字化切片案例庫建設和病理科研圖片的不斷收錄完善,醫院病理科還會在學期末以此實驗考核結果為依據之一,選拔優秀學生進入醫院病理科實習。學校科研實驗室也會據此參考,選拔優秀學生通過《南開大學本科生創新科研計劃項目》進入科研實驗室提前參與科研活動。最終實現以學生為中心,“醫教研”三位一體的協同育人工作。

圖9 病理閱片診斷及鑒別診斷考核環節

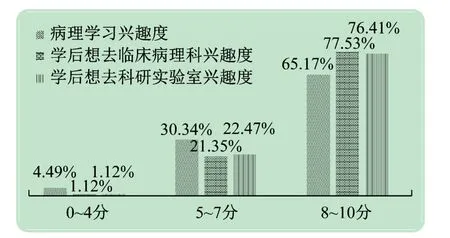

問卷調查也表明(見圖10):學生完成實驗后,相比于對病理學的學習興趣來說,對臨床病理科和相關科研實驗室非常有興趣的人數占比均提升超10%以上。同樣對病理學習非常不喜歡的人數占比也從4.99%下降到1.12%。這也充分說明混合式虛擬仿真實驗,對激發學生對醫教研全方位育人有很好的促進作用。

圖10 醫教研興趣提升分析

4 結語

通過以臨床案例為樣本設計的虛擬仿真實驗,結合傳統課堂教學、病理標本實訓、線上慕課學習等形式的混合式虛擬仿真教學模式,可實現學生課上課下雙閉環、全周期、沉浸式的自主學習。這不僅幫助學生實現醫學角色轉變、提升學習主動性和興趣,同時訓練了臨床病理知識、技能和科研綜合能力,從而更全面促進長學制醫學病理學教育的“醫教研”協同育人發展,最終實現長學制“5 +3”醫學教育改革及適應新時代醫學生培養要求。