正負性自然環境對合作行為的影響:合作預期的中介作用*

孫 倩 程紅利 劉永芳**

(1.華東師范大學心理與認知科學學院,上海市心理健康與危機干預重點實驗室,上海 200062;2.蘇州科技大學教育學院,蘇州 215009)

1 引言

現實生活中,人們常常面對自我利益與集體利益相沖突的困境(Van Dijk &De Dreu,2021),如員工休養生息與組織發展間的沖突。此種情況下,個體愿意付出一定代價而惠及他人的行為,被稱為社會困境(social dilemma)中的合作行為(Rand,2016)。

借助不同的博弈范式,已有研究對影響合作行為的因素進行了系統探討,近期開始關注接觸自然(exposure to nature)的作用(Goldy&Piff,2020)。接觸自然是指人們通過感官感受自然元素(如觀賞風景照片等),從而建立起與自然之間的內在聯系(Weinstein,Przybylski,&Ryan,2009)。研究發現,相比于非自然環境(如建筑、幾何圖形等),自然環境使個體具有更少的攻擊性(Poon,Teng,Wong,&Chen,2016),對他人更慷慨(Weinstein et al.,2009),更關注長遠利益(Van der Wal,Schade,Krabbendam,&Van Vugt,2013),做出更多的環保(Alcock,White,Pahl,Duarte-Davidson,&Fleming,2020;Matin et al.,2020)及有利于可持續發展的行為(Zelenski,Dopko,&Capaldi,2015)。這些發現均表明自然環境增強了親社會性,促使個體做出更多的合作行為(Goldy&Piff,2020;Zelenski et al.,2015)。

然而,自然環境的效價有正負之分。除了含有綠色元素(如樹、花園)、安全宜人的正性自然環境(Ulrich,1983;Joye &Van den Berg,2011)外,也存在視覺印象不佳(如貧瘠的土地)、具有威脅性的負性自然環境(Franzen&Mader,2020)。先前研究主要探討了正性自然環境對社會困境中的合作行為的影響,較少關注負性自然環境的作用。本研究引入負性自然環境,以系統揭示不同效價的自然環境對合作行為的影響。

根據親生命假設(Biophilia Hypothesis,陳曉,王博,張豹,2016;Wilson,1984),人類在進化過程中形成了對不同自然環境的偏好:適宜棲身的環境引起積極心理反應,而具有威脅性的環境則引起消極心理反應。與該假設相一致,尹璐(2017)發現,相較于藍天和陰天圖片,空氣污染圖片使個體產生更多的人際沖突行為。類似地,Griskevicius,Cantú 和Van Vugt(2012)發現,無威脅性的環境(環境穩定、資源豐富)使被試更注重未來利益,而具有威脅性的環境(威脅生命、資源匱乏)使被試更關注當前利益。這意味著,正負性自然環境可能使人們對自己和他人、現在和未來的關系做出不同的心理和行為反應。基于上述發現,提出假設1:正性自然環境促進合作行為,負性自然環境則阻礙合作行為。

社會困境中合作行為的本質在于其不確定性,即人們難以知曉他人會做出何種選擇(Messick,Allison,&Samuelson,1988)。此種困境下,是否選擇合作取決于對他人合作性的預期(Engel,Kube,&Kuschilgen,2021)。根據目標期望理論(Goal/Expectation Theory,Pletzer et al.,2018;Pruitt &Kimmel,1977),當個體預期他人合作時,亦會選擇合作,以實現雙方利益最大化;而當個體預期他人不合作時,則會選擇不合作,以避免遭受背叛致使自我利益最小化。該觀點得到了諸多實驗證據的支持(Guilfoos&Kurtz,2017;Ng&Au,2016),表明預期在合作決策中扮演著關鍵的角色。根據社會投射假設(Social Projection Hypothesis,Kelley&Stahelski,1970),個體傾向于將自身的態度、想法、行為等推己及人。合作預期恰恰是對他人行為的判斷,是“及人”的結果,與“推己”即個體自身的態度、想法及行為緊密相連。如果個體的態度、想法及行為受自然環境效價的影響而變化的話,這種變化會作為一種內在線索,投射到對他人的推斷上,從而影響對合作困境中他人合作行為的預期,而這種預期又影響個體的合作決策。由此,提出假設2:自然環境效價通過影響合作預期來影響合作行為。

為檢驗上述兩個假設,本研究首先讓被試觀看不同自然環境效價圖片,然后測量其在隨后的公共物品博弈中的代幣投入數及對互動對象的合作預期,以系統考察正負性自然環境對合作行為的影響及合作預期在二者關系中的作用。

2 方 法

2.1 被試與設計

根據G-power 3.1 的計算,對于本研究采用的單因素方差分析,在顯著性水平α=0.05 且中等效應(f=0.25)時,要達到80%的統計檢驗力總樣本量至少為159。最終,招募186 名在校本科生(99 名女生;M年齡=19.97,SD=1.78),身心均健康,右利手,無心理學或經濟學背景,母語為漢語,此前未參加過此類實驗。電腦程序隨機分配被試到三種條件(自然環境效價:正性自然/非自然/ 負性自然)之一,每組各62名。本研究得到了華東師范大學倫理委員會批準(HR443-2020)。

2.2 實驗材料

自然環境效價的啟動材料。共三組啟動材料,每組各15 張圖片(示例見附錄F1)。非自然環境的啟動材料為幾何圖形(Ng,Hong,Chow,&Leung,2019),正性和負性自然環境的啟動材料來自預先篩選的圖片(篩選過程見附錄F1)。具體而言,正性自然環境為含植物的山水風景圖片,負性自然環境為遭到人為污染、破壞后的土地干裂、氣候變暖后的冰川融化、過度砍伐森林等自然場景。為排除圖片屬性的影響,所有圖片的像素、大小等屬性均借助Adobe Illustrator CS6 進行了統一處理。

自然環境效價啟動的操作檢驗。包含2 個題目,分別需要被試對圖片體現自然的程度、傳遞內容的積極性進行5 級評分,數字越大表示越體現自然、越積極。

合作行為的測量。基于公共物品博弈范式(Van Dijk &De Dreu,2021)研究合作行為。具體而言,每輪游戲將為被試匹配三名玩家,每人各有10 個代幣,可選擇向公共賬戶捐贈任意金額。玩家均做出決定后,公共賬戶的總金額會翻1 倍后均分給每位玩家。游戲共10 輪,結束后,電腦隨機選取兩輪結果計算被試費。同時,為避免與同一批玩家重復博弈產生“尾輪效應①尾輪效應(end-of-game effect),指玩家與同一互動對象重復博弈,若得知游戲輪次數,在最后一輪其合作性明顯降低。有關游戲輪次的分析,見附錄F3。”,被試被告知每輪游戲匹配的三位玩家均為不同玩家。被試的合作行為以平均投入的代幣數衡量,例如,前3 輪每輪投5 枚代幣,后7輪每輪投4 枚代幣,則其合作行為記為(3×5+7×4)/10=4.3。

合作預期的測量。被試需要評估對方玩家平均每輪投入代幣的數量。合作預期以估計的代幣數衡量。

2.3 實驗流程

被試到達實驗室后,了解到實驗室內的電腦會發放實驗指令并記錄行為反應。隨后,被試隨機觀看三組圖片中的一組,15張圖片以偽隨機的順序呈現,每張圖片呈現兩次,每次呈現8 秒。接著,被試根據指導語(詳見附錄F2)匿名完成10 輪公共物品博弈。然后,被試對對方玩家的合作預期進行評估。最后,被試填寫個人信息(性別、年齡等),并根據公共物品博弈結果獲得一定的被試費(約15 元)。整個實驗持續約10 分鐘。

3 結果

3.1 操縱檢驗

對自然元素評分的貝葉斯單因素方差分析顯示,自然環境效價的主效應顯著,F(2,183)=324.34,p<0.001,η2=0.78,BF10①BF10 為貝葉斯因子,表示出現備擇假設(差異顯著)與出現虛無假設(無差異)的可能性比值,相比于傳統的零假設檢驗能進一步說明假設成立的可能性。就支持備擇假設的力度而言,BF10>10 力度較強,介于3 到10 之間力度中等,介于1 到3 之間力度較弱,介于1/3 到1 力度微弱。例如,BF10=3.74e+57,表明數據強有力支持“自然元素評分存在自然環境效價上的差異”。=3.74e+57,正、負性自然組的評分(正性:M=4.52,SD=0.62;負性:M=4.26,SD=0.70)均顯著高于非自然環境組(M=1.77,SD=0.66),正、負性自然組的評級不存在顯著差異。對積極性評分的貝葉斯單因素方差分析顯示,自然環境效價的主效應顯著,F(2,183)=416.52,p<0.001,η2=0.82,BF10=3.07e+65,正性自然組的評分(M=4.29,SD=0.80)顯著高于負性自然組(M=3.00,SD=0.31)和非自然環境組(M=1.35,SD=0.48),非自然組的評級顯著高于負性自然組被試。這表明,自然環境效價的操縱是有效的。

3.2 自然環境效價對合作行為的影響

貝葉斯單因素方差分析顯示,自然環境效價的主效應顯著,F(2,183)=19.10,p<0.001,η2=0.17,BF10=166142.86,正性自然組的合作行為(M=4.81,SD=2.25)顯著高于非自然組(M=3.74,SD=1.25)和負性自然組(M=3.01,SD=1.16),非自然組的合作行為顯著高于負性自然組。這一結果驗證了假設1。

3.3 自然環境效價對合作預期的影響

貝葉斯單因素方差分析顯示,自然環境效價的主效應顯著,F(2,183)=4.94,p=0.008,η2=0.05,BF10=0.64,正性自然組對互動對象的合作預期(M=4.50,SD=2.13)顯著高于非自然組(M=3.47,SD=1.74)和負性自然組(M=3.53,SD=2.24),非自然組與負性自然組的合作預期不存在顯著差異。

3.4 合作預期在自然環境效價與合作行為關系間的中介作用

借助SPSS 26.0 的PROCESS(v 3.5)插件,參照Hayes(2013)的有中介效應檢驗(模型4)采用Bootstrap 方法進行檢驗,樣本量設定為5000,在95%置信區間下,以自然環境效價為自變量(非自然組為參照組),合作行為為因變量,合作預期為中介變量。

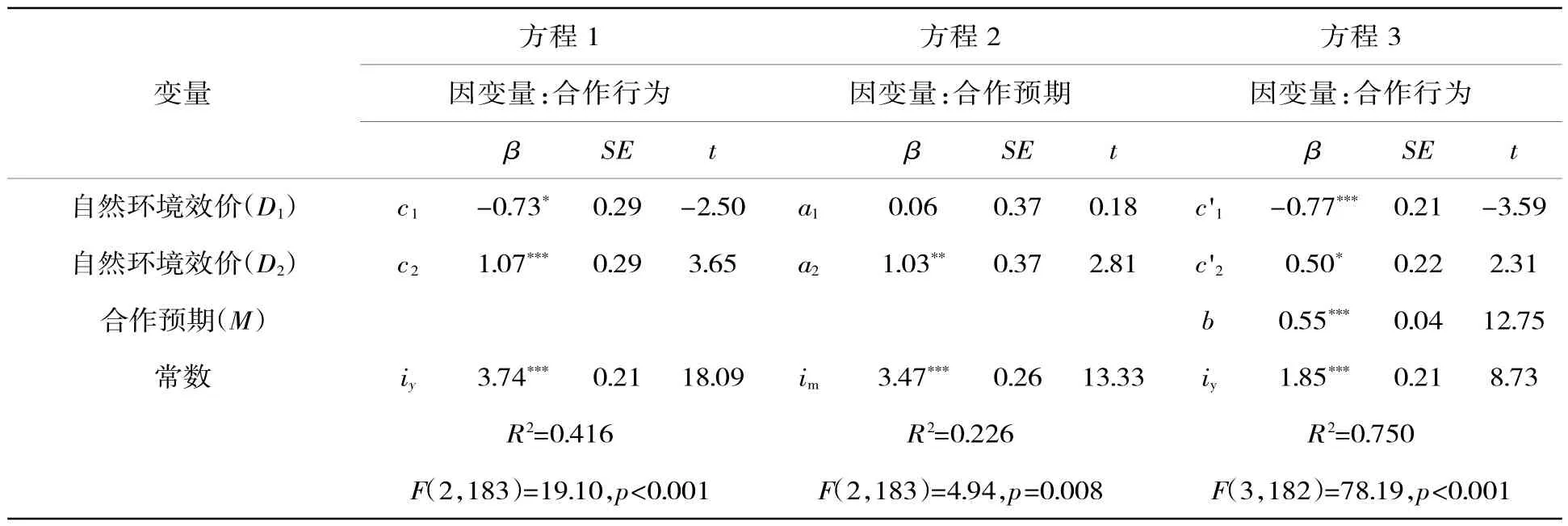

結果發現(見表1),自然環境效價(D1及D2)和合作預期解釋了合作行為75%的方差,F(3,182)=78.19,p<0.001。負性自然(vs.非自然)對合作行為的相對直接效應顯著,β=-0.77,95% CI[-1.19,-0.35],相對間接效應不顯著,a1×b=0.04,95% CI[-0.35,0.42];正性自然(vs.非自然)對合作行為的相對直接效應顯著,β=0.50,95% CI[0.07,0.93],相對間接效應顯著,a2×b=0.56,95%CI[0.19,0.97]。這一結果部分驗證了假設2,表明:與非自然環境相比,正性自然環境使被試更合作,且該影響是通過增加對互動對象的合作預期而產生的;而負性自然環境直接使得被試更不合作,不經過合作預期的中介作用。

表1 自然環境效價影響合作行為的中介模型檢驗

4 討論

人們的生活離不開與自然環境的接觸,在許多學科和現實生活中,都有關于人與自然關系的諸多討論,但關于自然環境如何影響合作行為的研究,還是近期的事情(如,Alcock et al.,2020;Zelenski et al.,2015)。本研究引入負性自然環境,拓展了已有研究的范圍,得到了一些有價值的發現。

首先,自然環境對合作行為的作用具有兩面性:正性自然環境促進合作行為,而負性自然環境反而阻礙合作行為。這在一定程度上支持前述的基于進化論的親生命假設(陳曉等,2016;Wilson,1984),也佐證了尹璐(2017)的研究結果,意味著人們不僅應該關注如何改善環境,而且應該注意保護環境免受破壞。這不僅對于愉悅身心、營造幸福感是重要的,而且對于社會和諧和團結也是重要的。值得注意的是,尹璐(2017)主要關注暴露于空氣污染環境后的合作行為,本研究則更多地關注暴露于受到人為破壞、污染的陸地環境(如草地、水源)后的合作行為。兩項研究類似的結果模式說明,接觸負性空氣或陸地環境都會阻礙合作行為。此外,新近的研究(Goldy &Piff,2020;Ng et al.,2019)指出,綠色(植被)與藍色(水)空間的比例,可能會觸發不同的認知和行為模式(如合作動機)。這表明,除自然環境的正負效價外,自然環境的微觀變化也會影響合作行為。無論在學術意義上,還是現實意義上,關于環境這種自然因素如何影響合作這種社會行為,尚有許多問題值得進一步探索。

其次,正負性自然環境影響合作行為的路徑具有特異性:正性自然環境通過合作預期的中介作用而促進個體的合作行為,而負性自然環境無須合作預期的中介作用直接降低合作行為。究其原因,可能與正負性刺激產生的心理作用的強度的不對稱性有關。負性刺激對心理的負面作用遠大于正性刺激的正面作用(段婧,劉永芳,何琪,2012;Baumeister,Bratslavsky,Finkenauer,&Vohs,2001)。這種不對稱性不僅導致負性刺激注意偏向(Baumeister et al.,2001;Smith et al.,2006),還導致人們對它們的加工方式不同。正性刺激常作為一種背景信息,誘發較為平和的緩慢加工,而負性刺激則常作為一種含義明確的直接信息,引起較為情緒化的快速加工。因此,接觸正性自然驅使個體以更加平和、積極樂觀分析他人的行為模式(Goldy &Piff,2020;Poon et al.,2016;Zelenski et al.,2015),而接觸負性自然后,個體被其帶來的消極感受所裹挾或支配,致使前者經由預期而選擇合作,而后者不經由預期而直接選擇不合作。

盡管得到了以上一些有價值的發現,本研究也存在一些局限。從研究內容上來看,雖然本研究探討了合作預期在自然環境和合作行為之間的中介作用,卻未進一步探討它是基于何種心理變化而產生的。未來的研究需要探討由自然環境到合作行為間的其他中介因素(如情緒、態度等),以形成更完整的因果鏈。從方法學上說,本研究對合作預期的測量在合作行為之后,盡管已有的元分析指出二者的相對測量順序不影響實驗結果(Balliet &Van Lange,2013),但要從因果意義上證明“自然環境效價-合作預期-合作行為”路徑的合理性需要對合作預期加以操縱。未來研究可以對此進行探討。此外,要想更精準地了解接觸自然與合作行為的關系,最好設置“未接觸自然”作為空白對照,以使結果更具有說服力。

5 結論

主要結論如下:(1)正性自然環境增加合作行為,負性自然環境減少合作行為;(2)正性自然環境通過合作預期的中介作用促進合作行為,負性自然環境直接影響合作行為。