小學數學迭代教學:意義、價值及實踐策略

林傳忠, 曾木英

(1.廈門市湖里區教師進修學校, 福建 廈門 361009;2.廈門市金尚小學, 福建 廈門 361009)

數學學習過程中應有三條線索,一是知識技能,二是能力方法,三是情感態度,這三條線索之間是有著密切關聯性的。在知識技能的學習中形成能力、掌握方法,同時經歷學習過程,發展學習情感;形成的能力與掌握的方法又能促進學生更好地學習知識技能,同時因學習有成效,就能更好地激發學生情感;良好的情感態度是重要學習動機,能引導學生積極主動且克服困難地參與學習中。但當前數學課堂教學存在主要問題在于教學的知識內容在變化,但對于學生能力可持續發展卻沒有得到有效關注,教師示范講解在前,學生模仿在后,學生已有能力與經驗沒有得到有效運用,以致學生能力與經驗發展緩慢甚至徘徊不前,學生學習情感體驗差,自然不愛數學學習,由此形成了一種惡性循環。經過筆者實踐,迭代教學能有效解決當前數學教學中能力發展徘徊不前、學習情感體驗差的問題,是促進學生學習的可持續發展有效路徑。

一、迭代教學意義及價值

迭代是重復反饋過程的活動,每一次對過程的重復稱為一次“迭代”,而每一次迭代得到的結果會作為下一次迭代的初始值,其目的通常是為了逼近所需目標或結果[1]。迭代教學是指建立在學生前一次所形成的知識、能力及經驗基礎上進行的教學,迭代教學旨在讓學生在每一次學習中知識技能、能力方法、情感態度都得到可持續的成長。迭代教學根本價值取向是:讓學習不斷地站在新臺階上,迭代成長。

迭代教學有兩個顯著特征:一是學習建立在學生已有知識、能力基礎之上。小學數學迭代教學是指每一次的教學都是基于學生已有的知識經驗之上進行再學習,前一次學習所形成的知識、經驗、方法、策略等所有學習成果是下一次學習的起點,教師根據學生已有學習的基礎,不斷調整改進教學內容、教學策略方法,讓每一次的學習都建立在學生最近發展區,讓學生運用已有的能力去學習新知識、解決新問題,不斷實現知識、技能、思想方法、學習方法的迭代,讓學習充滿挑戰與良好的體驗,實現迭代教學,促進學生持續發展。二是對于學習能力的培養是持續不斷推進的。迭代教學根本價值取向就是要促進學生學習可持續發展,所以對學生學科核心素養及能力的培養是持續不斷的,把學生學習從一個發展階段推向另一個發展階段,并努力達到“教是為了不須教”的目的。

二、迭代教學實踐策略

(一)重復習

新知的學習都是建立在舊知之上的,是對舊知的發展。學生只有舊知掌握牢固了,新知的學習才有了堅實的基礎,反之,舊知基礎不牢,新知學習就是空中樓閣。通過復習可以充分喚醒學生已有知識與經驗,能為新知的學習打下知識基礎、思想方法基礎、學習方法基礎,為學生遷移學習做準備。另外,學生對知識并不是只要學習一次就能掌握好的,而常常需要經過多次的重復才能更深刻理解掌握的,所以從這個角度來說,對于舊知的復習本身也是一種新的學習。

復習作為常態的環節,教師也常常使用,但復習的時間都比較短,這樣只有少部分優秀的學生真正復習了舊知,喚醒了已有經驗,而大部分學生還沒有真實展開舊知的回顧,復習的學習時間就結束了,顯然,這樣的復習并沒有起到實質性的作用。為此,教學要有迭代思維,重視復習環節,充分喚醒學生已有的知識技能基礎和能力經驗,并在此基礎上展開學習,進而實現迭代發展。有效的復習要考慮兩個方面:一是復習的內容有效,要復習與本節課相關的知識、方法、能力;二是復習主體參與有效,要給予充分的時間,讓大部分學生能對已有知識、學習方法、思想方法充分喚醒。

如在教學人教版四年級下冊《小數加減法》一課,這節課的學習基礎是整數加減的計算方法。教學時,應對整數加減法進行復習,可出示兩道整數加減法,如:98+37,132-49,讓學生進行計算,并要求說出是怎樣計算(算法)和為什么這樣計算(算理)。學生基本完成后,再讓兩位成績中下的學生說出計算過程及算理,即:數位對齊,滿十進一,退一當十。當然即使給出充分時間進行復習了,也還會有部分學生對整數加減法的方法理解存在問題,教師便可進行指導,促其理解到位。學生有了這樣對已有的知識基礎、能力方法扎實的喚醒,就能很好地將整數加減計算的方法遷移運用小數加減法這個新知學習上來,從而為學生學習實現迭代發展奠定基礎。

(二)講聯系

數學知識之間有著密切聯系,這樣的聯系除了體現知識內容上,還體現在數學思想方法的聯系上。在教學設計時要站在更高一個層面來思考與把握,努力實現教學內容與過程的結構化[2]。但教材在編寫時,只能按課時對整體的學習內容進行切割,所以每節課的內容看起來是相對獨立的。由于很多教師并沒有理解知識內在的結構,在教學時只是按照教材的課時安排,按部就班地一課一課分裂式地教學,教學完成了,學生知識有了,但這些知識是點狀的、零散的,沒有結構。沒有結構的知識是不好儲存與記憶的,更不便于提取與運用,因而是沒有生長性的。為此,基于迭代教學思維,就要找到新舊知識的聯系,并把新知有聯系地生長在舊知基礎上,從而形成結構化知識。

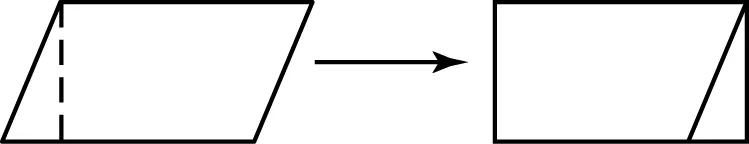

如在教學人教版五年級上冊《一個數除以小數》例4:7.65÷0.85一課,與這節課直接有聯系的就是除數是整數的小數除法。這兩節課知識的主要區別在于:除數是整數還是小數。找到這個聯系后,教學時,可出示兩道除數是整數的小數除法進行復習:7.65÷85;62.4÷26。然后得出除數是整數的小數除法計算方法:從高位除起,除到哪位商就寫在那位上面(小數點對齊)。接著出示例4,列出式子7.65÷0.85,這時將這個式子與前面復習的7.65÷85進行對比,學生不難發現兩者的區別在于除數一個是小數,一個是整數,學生找到了這樣的聯系后,在面對除數是小數的除法這個新知時,自然就會產生如果能把除數是小數變成整數,就會算了。可見找到這個聯系就是這節課的關鍵之所在。

數學知識這樣聯系是很普遍的,也正因為這樣的聯系,數學通過數學運算、邏輯推理等,不斷實現自我的發展。為此,數學教學時要努力尋找所學知識與已有知識的聯系,讓學生看到新舊知識的聯系,感悟新知是舊知的延伸發展,把新知有結構地建立在舊知基礎上,進而建立新的知識結構,實現思維的迭代發展。

(三)用遷移

遷移是將已有的知識、能力、經驗等運用到解決新問題的過程。遷移是實現學生能力發展的重要途徑,也是實現學生深度學習的重要策略。迭代教學就是要基于學生已有的經驗,創設學生運用已有知識、能力、經驗遷移運用于新知學習的平臺,讓學生在解決新知的過程中實現知識、能力、經驗的迭代發展。

可見這些都是轉化思想的體現,但具體方法卻是不同的,通過遷移運用,實現學生轉化思想具體方法的迭代發展,豐富了學生對轉化思想方法運用的活動經驗。

(四)明方法

對知識的學習是學習,對方法的學習則是更為重要的學習。在常態教學中,教師常滿足于問題的解決,而沒有把自己如何理解知識與解決問題的方法對學生講明白。方法是一種緘默的知識,是藏在知識教學背后的知識,如果教師沒有點明,大部分學生是難以理解掌握的。為此,教師要有明確的方法意識,在引導學生學習時,要引發學生對方法的關注與理解,讓學生掌握學習方法,為可持續的學習打好基礎,掌握好學習方法是學生實現迭代發展的重要抓手。

如在教學人教版六年級上冊第六單元例6:某種商品4月的價格比3月降了20%,5月的價格比4月又漲了20%,5月的價格和3月比是漲了還是降了?變化幅度是多少?這道題的難點在于:一是沒有具體的數量,二是數量關系多。學生一時無從下手,解決這個問題有兩種思路:一是將3月商品的價格假定為一個具體的量,據此算出4月、5月具體的量,問題就可以得到解決了;二是將3月商品的價格作為單位“1”,然后算出4月、5月相應的分率,然后再解決問題。以上兩種解決問題的具體路徑不同,但本質是相同的,都是運用了假設法。在教學中,如果教師只是通過以上的兩種方法讓學生得到結果,沒有對解決問題的方法進行分析與反思,學生是很難理解這里為什么用假設法及怎樣用假設法的,而這個又是更為重要的。教學時,教師應提出這樣的問題:想想我們是用什么方法解決的?為什么要用這樣的方法解決?在什么條件下用這樣的方法?讓學生對解決過程及方法進行回顧,讓隱藏在知識背后的方法顯現出來,引導學生從只關注結果轉向既關注結果又關注過程與方法。有了這個轉向,學生才能更好地理解掌握方法,才能在面對新的問題時有運用方法解決問題的可能,才能在解決問題過程中實現能力與思維的迭代發展。

(五)強反思

每一次學習都是在已有基礎上的再發展,可見已有的基礎十分重要。為此,學生理解掌握好每節課的學習內容,才能為下一課的迭代學習打下良好的基礎。要讓學生把學習的內容納入已有的知識結構中,每節課的總結反思環節尤為重要,總結環節是學生對一節課知識內容、學習方法內化重要時機。但在常態教學中,常常是快到下課或已經響了下課鈴聲了,教師才讓學生回顧反思:今天你有什么收獲?學生因沒有時間進行思考,無法參與,基本上都是由幾位成績優秀的學生,簡單地把課題或教師寫在黑板上字眼讀下,就草草結束。因長時間這樣做,學生也知道老師對于總結這個環節是走過場的,敷衍了事,這樣的回顧反思是沒有效果的。如果缺失了回顧反思的環節,學生的學習內容是無法得到有效建構的,達成的學習效果是低下的,學生思維結構的形成也就是一句空話。

在回顧反思時要給出3~5分鐘的時間,先讓全體學生獨立地對本節課所學內容、學習方法、學習困難等方面進行深入回顧反思,然后再進行匯報交流,這樣才能真正讓全體學生將本節課所學知識方法有結構地納入已有的知識結構中,為學生后繼學習打好基礎。落實好回顧反思學生才能真正達到深度學習。

教學方式不論怎樣靈活變換,都應遵循一條原則,那就是教學方式要適合學生學習能力水平,并且能夠充分發展學生的學習能力。迭代教學就是基于學生已有知識與能力基礎上,不斷改進影響學生能力發展的阻礙因素,促進學生能力持續不斷的發展,隨著學生能力不斷的增長,努力把教學過程和學生的能力從一個發展階段推向另一個發展階段[3]。實現學習的迭代發展,讓學生能學、善學、樂學,從而促進學生學習可持續發展。