我珍藏的黃埔軍校簽名本《化學兵器教程》

□ 單補生

藏書者不乏對簽名本情有獨鐘,何謂“簽名本”?顧名思義,簽名本就是由作者、譯者、編者,包括收藏者等親筆簽名或鈐印的書。簽名本的書寫格式,一般采用傳統的三段式:受者名字、贈語謙詞(雅正、指正、惠存等)、贈者簽名及日期。在用筆上有軟筆(毛筆)勝硬筆(鋼筆)之說。總而言之,只要是他們親筆簽名的書便是簽名本,特別是名家的簽名,那無疑更加珍貴。贈書與受書是文化交流的一種方式,頗具莊重儀式感。作者出了新書,上款題字,下款簽上自己的名字,用以贈送知己好友、同道中人,但求知音賞;而受贈者也自會認真拜讀,當贈者手跡映入眼簾,猶見字如面,情誼濃濃。

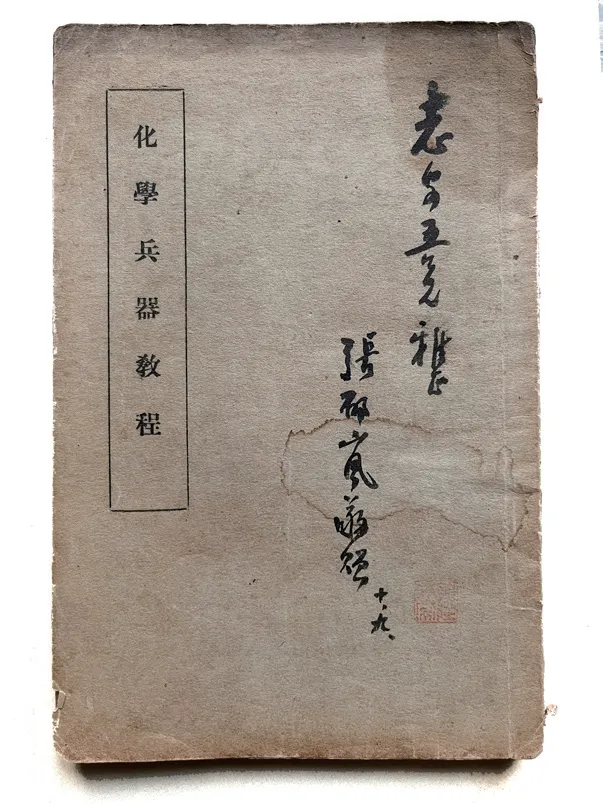

/ 封面書影。

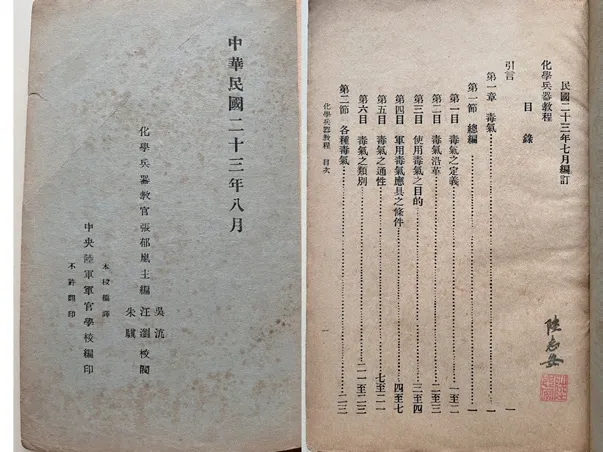

/ 版權內頁書影。

筆者在舊書網淘得一冊《化學兵器教程》,紙本大32 開,222 頁,為中央陸軍軍官學校于1934 年8 月編印,版權聲明“本校編譯,不許翻印”。關于化學兵器之釋義,引言云:“歐戰以前,各國所用之武器,不外槍炮、飛機、坦克、炸彈諸物;其中裝填之藥料,不外送藥、炸藥與起爆藥三類,嗣后武器漸滋進步,更利用化學藥品,制成毒氣煙霧及縱火、信號、照明等藥劑,曾于歐戰中顯示其特殊效能,頗引起軍事家之注意;故現世對于上項五類藥劑及放射此五項藥品之器具,另辟一門,名之為化學兵器,以作專門之研究。”煙霧總論又言:“史載黃帝與蚩尤戰于涿鹿,蚩尤作霧,帝軍不辨南北,由此可知煙霧在上古時代已用之于戰爭矣,惟當時大都以濕草燃點,使其燃燒不能完全而發出黑色有刺激性之煙;迨至歐洲大戰之時,因科學之進步,遂利用化學方法,制成白色無刺激性之煙,專作遮蔽之用,更制成有毒之煙,以傷害敵人。各種煙霧,不惟用之陸地與海面,更可用之于空中,以掩蔽城市,防御敵機之襲擊,及空軍之自衛,此種歐戰中重要之化學兵器,亦將來戰爭所不可或缺者。”

該書主編為化學兵器教官張郁嵐。張郁嵐,江蘇灌云人,化學博士,留美煙幕劑專家,為中國化學會會員委員會委員、中國化學會國防化學委員會委員、南京軍政部兵工署職員。著文有《硝磺審檢法》(1929 年載《兵工雜志》創刊號)、《發煙劑之研究》(1934 年4 月載《中國化學工程雜志》)、《毒氣制備實驗法》(南京國立編譯館1934 年8 月初版)。校閱三人:一為少將瓦斯學教官吳沆,別號戒逸,河南商城人,留學美國獲芝加哥大學化學碩士學位,曾任河南大學教授、南京國民政府軍政部兵工技術司司長;二為上校化學兵器教官朱驥,浙江瑞安人,兵工研究委員會委員,中國化學會會員;三為上校瓦斯學教官汪瀏,字君亮,江蘇常州人,畢業于德國波恩大學化學系,獲化學博士學位,1927 年回國后,歷任北京大學化學系教授、軍政部應用化學研究所所長、同濟大學理學院院長兼化學系教授,1950年以后,歷任天津市工業局技術研究室主任、工業試驗所一級工程師、天津師范學院化學系教授、中國化學化工學會天津分會理事兼秘書長,主要從事有機磷農藥合成的研究,著有論文多篇。

黃埔軍校各科教程雖存世頗多,唯簽名本稀少,而筆者所藏《化學兵器教程》幸為簽名本。贈書者是化學兵器教官張郁嵐,其在封面毛筆書寫:“志安吾兄雅正,張郁嵐敬贈,十、九(1934 年10 月9 日)”。內 頁則有受書人陸志安親筆簽名及鈐印名章。陸志安,江蘇南通人,南開大學化學教授,中國科學社化學股社員。

黃埔校史記載:1931 年日本蓄意制造九一八事變,發動侵華戰爭,引起本校對化學兵器教育的重視。自第8 期開始,先后選任化學兵器、瓦斯學、軍用化學教官達30 余名,大都為國外歐美留學及國內名牌大學畢業,如張郁嵐、吳沆、朱驥、汪瀏、洪瑞棻、程祥榮、許世庸等;余為軍政部防毒軍官班一期(同中央軍校高教班4 期)畢業學員,如侯懷道、鄧廷璞、張鎮國、劉敦欽等。當時化學戰一向被國際認為不合法,可是各國又都在秘密成立用毒部隊,本校也不宜明設化學兵科,只在各期炮科實施化學兵器教育。國民政府為防御日軍在戰場上使用化學武器,1933 年2 月決定由軍政部組建化學兵隊,為了對外保密起見,去掉“化”字,稱軍政部學兵隊,未幾改編為學兵隊干部訓練班,之后又設防毒處,繼而逐步發展擴大防化兵團,配合各部隊防毒機構協同作戰。直至1941 年7 月,該班才奉命改隸中央陸軍軍官學校,正式改為中央軍校特科干部教育班。

中央軍校特科之沿革

中央軍校特科全稱中央陸軍軍官學校特科干部教育班,其前身為軍政部(化)學兵隊干部訓練班。軍政部于1933 年2月8 日在南京花露崗妙悟律院成立(化)學兵隊。1937 年9 月改編為學兵隊干部訓練班,類同軍事專科學校,招收大學高初中學生,對其施以兩年半及短期化學軍官養成教育,實為建立化學兵團之開端。隊長兼班主任為李忍濤(1904—1943),云南鶴慶人,清華大學畢業后,考入美國維吉尼亞軍校,1929 年又留學德國深造,專攻軍事化學。1931年學成回國服務中央軍校,曾任留德軍官預備班主任等職。副主任齊清儒。化學教官多是英、美、德、法、日等國的留學生,另外有少數是清華和燕京兩大學化學系畢業的,他們的職銜分別為上、中、少校。

學兵隊第1 期招收學生70余人,均為各部隊保送的具有一定文化水平的軍士。1933 年7月招考第2 期學生180 余名,因廟小人多,是年冬遷到上新河營房訓練,次年春又遷到通光營房。第3 期共五級,系1934 年、1935 年、1936 年先后在南京通光營房和三牌樓營房入伍,其來源大部分是招考的學生,小部分是部隊保送的軍士,約計800人。第一級因為是1934 年3 月19 日入伍,故稱為三一九級;第二級是同年6 月1 日入伍,稱為六一級;第三級是同年9 月19 日入伍,稱為九一九級;第四級是1935 年(民國二十四年)入伍,故稱二四級;第五級是1936 年(民國二十五年)入伍,稱為二五級。1937 年冬,因抗日戰爭影響,由南京三牌樓營房遷到湖南省桃源女子中學校內。1938 年,在桃源招考第4 期學生200 余人,按入伍先后分為4級,四一級(即第4 期第1 級)50 余人,文化程度高中到大學;四二級計100 余人,大部分是初中畢業生和高中學生,少數是從學兵隊選拔的優秀軍士;四三級計29 人,部分是具有高中或初中畢業文化程度的學生,少數是挑選優秀軍士經過考試錄取的;四四級計40 余人,這是由一支電艇隊改編入伍的,學員都具有初中以上文化水平。不久,校址經貴州遷移四川瀘州川南師范,后又遷駐納溪縣雙河場。第5 期從軍政部入伍生團選拔700余人,計分5 級:(按入伍先后,分別為五一、五二、五三、五四、五五級)。第6 期190 余名(按入伍先后,分別為六一、六二、六三級)。第7 期200 余名。第八期280 余名。

1938 年5 月,在四川納 溪成立防毒軍官訓練班(簡稱防訓班,李忍濤兼班主任),招考具有大學畢業學歷的學生,施以短期專業培訓后,作為技術軍官使用。大部分派到前方部隊任防毒教官,留小部分在防毒處和學兵隊任技術軍官。至1939 年止,計辦1、2、3 期(同中央軍校高教班4、5、6 期),修業期4 至6 個月,畢業學員122 人,解決了當時部隊急需防毒教官的問題。

1940 年4 月,學兵隊奉頒新編制改為總隊(總隊長李忍濤,副總隊長李西開,參謀長姚楷時),將干部訓練班改為學生隊,隊長譚坤,同時將防毒軍官訓練班改為學員隊,隊長李宗祥;學員隊只辦1 期(同中央軍校高教班7 期),畢業學員44人。

1941 年7 月,奉 命 改 隸中央陸軍軍官學校,正式改為中央軍校特科干部教育班。1943 年10 月28 日,李忍濤殉職,主任一職前后由汪逢栗、翟念浦繼任。1945 年9 月,奉命改隸軍政部,改為軍政部化學兵干部訓練班。嗣以軍政部改組,即改隸聯合勤務總司令部。1947 年4 月,正式改為聯合勤務總司令部化學兵干部訓練班。1948 年2月,奉命并入兵工學校改為化學兵組。以上為該班成立經過之梗概。

自學兵隊成立后至改為化學兵組止,共計訓練學員生2598 名。該班改隸中央陸軍軍官學校后,將各期比照同時軍校各期,核準第1 至8 期依次改敘軍校12 至19 期特科。奉準防毒班1、2、3、4 期比敘軍校高教班4、5、6、7 期,計畢業學員166人。

學員生訓練及分發

干訓班以學歷分為甲乙兩組,甲組為大學文化程度稱學員;乙組為高中或初中文化程度稱學生。

甲組學員通過4 至6 個月的短期教育后,成為具有防毒技能的軍事人員,以擔負師以上單位的防毒工作。對他們的訓練分為兩個部分:一是基本軍事訓練,學科方面有典、范、令等,術科方面有各種制式教練、野外演習等;二是專科訓練,學科方面有化學戰劑、化學戰防御、化學戰術、氣象學、偵毒技術、防毒技術、消毒技術;術科方面有偵毒、防毒、消毒等各種技術教練、演習等。

乙組學生則為兩年半訓練,分別依序進行入伍、軍士、軍官、專科教育;其中除專門教育時間為一年外,其余教育時間各為半年。學科方面:典范令、射擊教范、野外勤務、簡易測繪、化學戰劑、化學戰防御、化學戰術、氣象學等;術科方面:徒手教練、持槍教練、班排連戰斗教練、野外演習以及步兵輕重武器的訓練。對排、連長職責的練習,施行勤務制度,除區、分隊長負責主要行政管理和正式教練外,學生中還另組一套勤務班子,由學生自己分別擔任區、分隊長等勤務,受正式值星官的領導,進行課堂、操場、野外等指揮工作。這個勤務制度的優點是:平時可以減少軍官們的工作,讓他們有時間去鉆研科技;戰事中遇到軍官中有傷亡時,各級勤務人員就可以接替繼續指揮,這也是該班教育的特點之一。

/ 中國軍隊佩戴防毒面具演習。

專科方面除學科系統學習相關化學教程外,術科有投擲化學手榴彈,輕重機槍射擊訓練,加之八二化學迫擊炮、李文斯式拋射炮、吹放鋼瓶、汽車駕駛修理等。最后學防毒學,如毒氣種類,偵毒、消毒、用毒等,及化學戰術和使用毒氣之時機(地形、風向、風速、溫度)的掌握等。這些學術科,都是一面講授,一面試驗和練習。由于學術科繁多,班主任李忍濤每次升旗講話時都諄諄告誡大家,學習一定要認真踏實,不能不懂裝懂。為此,教官在講課或教練前,一律都要做到備課和預習,掌握好授課時間和反復講解重點;學生們也學得非常認真,不懂就問,直到弄懂為止。畢業考試時,學生對一些重要公式和操作,都做到了反復硬背和預習,取得了優良成績!

干訓班的學生畢業后,以準尉見習待遇,分發到軍政部學兵總隊所屬團、營、連擔任見習排長,見習半年期滿升為少尉。或分發到軍政部防毒處,或擔任各軍師的防毒軍官。帶兵官可以調為防毒軍官,防毒軍官也可以回到總隊當帶兵軍官。在軍政部,學兵總隊和防毒處這兩個單位(李忍濤任總隊長兼處長)少校以下的軍官,可謂是清一色的干訓班畢業生。在學兵總隊所屬各部隊,自營長以下的各級軍官,以及全國各正規部隊的防毒軍官,也全是這個干訓班的畢業生,自然形成了一個獨立的派系。

入伍新生之“洗禮”

黃埔16 期特科劉嘉福回憶:

我于1938 年冬高中畢業后,考入軍政部學兵隊干訓班第5 期受訓;先住瀘州縣城川南師范舊址,后遷納溪縣雙河場營房。

在受訓期間,最艱苦的是半年入伍生教育。因為班主任李忍濤是留學美國、德國學軍事的,所以干訓班及學兵總隊的訓練方式也是采用美式,特別是德式的那一套,有時要一動不能動地站立兩個鐘點,除非上級開恩,不然你就休想動上一動。其好處是隊形整齊不變,可是,站得腰酸腿痛,真是夠嗆!還有奇特的胸符佩帶方式,就是新生胸前符號必須要翻過來帶,以示新老學生之別。

再舉幾個比較突出的例子:

1、“新兵路線”:訓練的目的是養成具有軍人的氣質,不投機,不取巧。入伍新生除排列隊伍行走之外,個人行動一律要走“新兵路線”,即不管狂風暴雨或烈日當空,不管白天黑夜,行走要挺胸抱肘、兩眼平視,兩手握拳于腰際,而且要走直角,不能斜穿,不能取捷徑。連夜間解手、進廁所,也要走“新兵路線”,否則被老兵發現,就說你是陽奉陰違,輕則訓斥,重則叫你原地跪下臥倒,之后重走至廁所為止。處罰回來后,還要按時向其報到,然后寫軍人訓誡、黨員守則或總理遺囑若干份等等。

2、“釘墻”:本班非常注重風紀整肅,新兵稍一不慎,就要受罰。新兵每日服裝儀容姿態等都要受老兵檢查,檢查時要立正,做到精神飽滿,注目行禮,若發現內外衣褲有一個扣子不扣,或皮帶沒有扎緊(以不插進三個手指為度),就要被捶胸扣肚。如果屢教不改,態度頑固,不服從老生管教,或垂頭喪氣、精神萎靡不振、彎腰駝背者則被罰“釘墻”。“釘墻”即令你背墻而立,小腿、臀部、兩肩、后腦殼緊貼于墻,兩手平伸,掌心向外,手背貼墻,整體垂直于地面成90度,活象個耶穌釘在十字架上。“釘墻”多久由老生規定,若“釘墻”數十分鐘,就會大汗淋漓,渾身酸痛。故此,人人養成筆直的軍人姿態。

3、“報到”:任何一個老生,都可以隨便通知任何一個新生到他那里去報到。去時要按老生規定的時間、地點,按部下見長官的禮節,要求很嚴格。報到的內容很多,有時是因老生發現了新生的某種錯誤或缺點,叫去予以斥責或指正;有時是找麻煩,如叫新生數一棵樹上有多少片葉子,或替他抄筆記等等。新生決不準強調任何理由不服從。如態度不好或抗拒,就會遭到斥責,甚至體罰。

4、“扣肚”:一種懲罰方式,除了打手板、罰站、罰跪、釘墻、舉槍兩腿半分彎等方式外,還有一種是本班特有的,也是最常用的懲罰方式,那就是扣肚,即叫受罰者立正站好,施行懲罰者就以拳擊對方的小腹,令人想起來就頭痛。

5、“戰友洗禮”:新生入伍期滿,就要舉行“戰友洗禮”的儀式。全班官生集合,由班主任訓話,宣布新生入伍期滿,指出今后努力方向和要求,最后由老生排成面對面的兩列縱隊,對面兩人間隔一米各以一只手相互握住,高舉過頭,形成一條甬道。各人以另一只手握刺刀鞘或皮帶。入伍期滿的新生則站成一列縱隊,魚貫而人,通過甬道。待新生一入甬道,老生就用刺刀鞘或皮帶抽打新生的屁股,跑得快者少挨打,跑到了盡頭,“洗禮”儀式就算結束。

記得1939 年6月我在瀘州受“洗禮”時,手背雖被“五一級”的老生誤打出了血,但我還是不顧疼痛跑了過去,在走回來的時候,就把胸前符號翻過來帶好,這時老生已經站成一列橫隊,歡迎我們已參加了所謂的“戰友集團”。接著,新兵與老兵由頭到尾一個接一個地緊緊握手,表示已成戰友。我一面和他們握手,一面又笑又流淚,過去為教育新兵所存在的芥蒂一筆勾銷,前嫌盡釋。從此開始享受老生待遇,也照樣可以找新生的麻煩了,遇事還可以用“戰友”身份去找隊長,甚至找總隊長去申述。

這半年的入伍生活可真難熬呀!事隔多年,一想到當時入伍生的生活還心有余悸。為什么要實行這一套找麻煩的教育呢?主要是訓練你要遵行班訓“陽剛、誠實、樂觀”,爽直不搞陰謀,學會忍耐,不怕艱苦,奉行下一級絕對服從上一級,總之對入伍生實行了許多洋辦法來找麻煩,那滋味可不好受。

學兵隊炮轟日軍司令部

黃埔14 期特科戴威回憶:

1937 年8 月13 日,日本帝國主義者繼7月7 日在盧溝橋挑起戰火以后,僅隔36 天,又在上海以其陸海空三軍優勢兵力,發起突然襲擊,在吳淞江灣一帶強行登陸,大舉進犯上海。

8 月14 日,軍政部(化)學兵隊正在南京三牌樓營房受訓,隊長李忍濤集合了我們第3 期六一級的準尉見習官和第1、2 期的部分同學,宣讀了軍政部長何應欽的手諭,命令我們編成一個李文斯式拋射炮聯隊,開赴上海,參加對日作戰的戰斗序列。當時我們這批年輕人無不為之激動,深為能親臨前線與日本侵略者作戰而自豪。

在編制時,我們聯隊編成了4 個排,每排4 個班(3 個炮班,1 個彈藥班)。每個炮班配屬一門李文斯式拋射炮,每班16 人,除正副班長2 人外,前6 名士兵組成炮組,后8 名士兵組成彈藥組,正班長指揮炮組,副班長指揮彈藥組,整個聯隊300 余人,共裝備12 門李文斯式拋射炮。

這種拋射炮為英國人李文斯發明,故以其名命名。炮的口徑是15 公分,專用于化學戰劑的發射。它沒有炮架,只有一個圓形凹底炮座,作戰時將炮座及炮身的2/3 埋在堅固的工事里,用電線將各門炮聯接起來,計算好目標方位,以電鈕操縱齊放。該炮可根據戰場戰斗情況,以排為單位或以幾個排為單位,也可以班為單位使用,具有一定的殺傷和破壞力,是當時一種先進的武器。

對于這種李文斯式拋射炮,雖然在訓練期間,化學兵器教官在講堂上已講解過很多理論和使用方法,但還不曾進行過實彈發射,因此在領到武器彈藥以后,全聯隊立即投入緊張的操作訓練,所有觀測、瞄準、放射等科目都要在一兩天之內掌握運用,并且這一套技術每人都要輪流學習操練。由于教官抓得緊,同學們勤學苦練,大家掌握得都很快。

8 月17 日,我們聯隊奉命開赴上海。當日下午5 點多鐘,由駐地南京三牌樓營房出發,乘軍用卡車直抵下關車站。夜里1 點多鐘,登上軍用列車開往上海。火車駛出南京車站后,每經一站都有當地抗日救國會的組織向我們獻茶奉水,并送上糖果、面包來慰勞我們,還高唱救亡歌曲,共呼抗日口號,使我們所有官兵心情分外溫暖,更加振奮。

火車于18 日午后4 點多鐘抵達上海南翔,我們在此下車,休息待命。這里離前線不是很遠了,附近村莊竹林中已有友軍隱蔽著,經過聯系知道是36 師宋希濂的部隊,他們是當天早晨到達南翔的,也在駐息待命。他們對我們說,這里常有敵機前來騷擾,漢奸活動頻繁。正談著,忽然發現天上有信號彈,他們說敵機快來了,一面說著一面派人去搜查發射信號彈的漢奸。我們立即以班為單位分散隱蔽,炊事班馬上將炊煙遮擋起來,武器車輛等笨重物件也施以偽裝。不一會兒,果然有6 架敵機飛臨我們駐地上空,開始低空盤旋,接著機槍掃射和投彈轟炸。我部聯絡參謀黃其祥當場被炸死,一名炊事兵也給炸傷了。不遠處的馬路旁邊,一個友軍的傳令兵也被炸死倒在水溝旁,大家莫不憤慨無比,都表示要給死難者報仇雪恨。這時候已夕陽西下,我們隊伍又重新集結起來。晚餐后,前線來了卡車,把我們送往江灣,一路上看到各兵種的增援部隊,以及后勤補給的車輛和騾馬紛紛奔向前線,中央軍校桂永清教導總隊的戰車營也開了上去。這原本一條寬闊的馬路,如今顯得十分擁擠,因此行進速度十分緩慢。當我們車隊到達萬國公墓便停頓下來,這時前方的步槍、輕重機槍以及炮彈的爆炸聲音,都清晰可聞了。不到一小時,聯隊長李忍濤從前線作戰指揮部回來了,馬上召集排長們傳達前進命令并部署各項任務。當我們按照地圖到達指定陣地時,距前線只有三四百公尺,聯隊長隨即命令隊伍停止前進,帶領著1、2 兩期當班排長的同學去偵察地形,準備構筑工事,安置炮位。陣地附近有幾幢散落的洋房,據說是復旦大學校長的公館,這些花園別墅四周都有圍墻,占地也不小,足夠我們設置指揮所、駐屯部隊、構筑工事和安置炮位。我們所使用的是拋射曲線前進的炮,這兒的地形地物很理想,不易被敵察覺,警戒也方便。

前線指揮部給我們的命令很緊迫,要在兩小時以內做好一切戰斗準備,在我軍前線步兵向敵人發起攻擊之前,務必摧毀日軍設在虹口公園附近的那座四層鋼筋水泥司令部,那是敵人的指揮中樞。聯隊長要求各炮組發射化學炮彈攻擊,只許成功不許失敗,給以倭寇巨大打擊,方能顯出我化學兵之神威。

我們4 個排共12 門拋射炮,采用火力重疊式布置,集中一個目標(日軍司令部),以兩個排6門炮為齊放單位,各炮用電線聯接,準備完畢后,即待上級下達炮擊命令。

前線指揮部的攻擊命令下達后,我們便配合友軍的各種近距離火器向敵軍司令部炮擊,第一次發射未能擊中日軍司令部大樓,遂立即修正了距離方位,進行第二次發射,只聽得“轟”的一聲,一下便穿入第四層營房,黃磷燃燒彈與爆炸彈發揮了它特有的強大威力,從觀測鏡中看到日軍司令部大樓上空出現大片紅光,濃煙滾滾,大樓里的敵人鬼哭狼嚎,四處逃竄。我們繼續朝著這一目標接連三次齊放,直到觀測員報告說日軍司令部大樓已倒塌湮沒了,我們這才停止放射。隨之敵軍槍炮聲便沉寂了下來,緊接著我軍前線步兵奮起向敵人發起沖鋒,一時間號聲、炮聲、槍聲、喊殺聲響徹云霄。“我們勝利了!”聯隊全體官兵學生手舞足蹈地高呼著,這一大捷使我們這些青年軍人受到極大的鼓舞,感到光榮與自豪。第二天,上海各大小報紙,都以頭版頭條新聞,用醒目鉛字刊登了“日司令部殘破,第四層完全炸毀,各樓層玻窗宛如蜂房”的消息,并載入抗戰史冊。

上述回憶錄表明學兵隊既是一個訓練機構,又是一個建制部隊。1940 年4 月,學兵隊擴編為學兵總隊,總隊除干訓班外,總隊部還陸續擴充了一些直屬部隊。有軍士隊、汽車營、工兵營、通訊營、高射炮營、特勤連、騎兵連、煙幕連、氣象隊、電艇隊等。電艇隊的電艇是無人駕駛,用無線電遙控指揮,據說艇內裝滿炸藥的威力,僅將海水炸開復合的力量,就可以把軍艦壓癟;如撞上敵艦,必被炸毀,是制服敵艦的進攻性武器。特別是遙控指揮在當時是很新穎的,這個隊后來調到宜昌,協助宜昌要塞固守江防。

在團的建制上,學兵總隊遷到四川時,只建立了兩個大隊,以后陸續在四川納溪擴大為第1、2 炮兵團,相繼又成立了第3、4 兩個步兵團。每個團有3 個營,每個營有4 個連(其中1 個是輜重連)。連以下仍是三三制。團的裝備以八二化學迫擊炮為主,防毒、偵毒、消毒器材為輔。士兵除步炮裝備外,還配有德式鋼盔,防毒面具、化學手榴彈等器具。

至此,化學兵已分成三個單位:一是學兵總隊,二是中央軍校特科干部教育班,三是主管全國全軍防毒部門的防毒處。李忍濤兼任三個不同性質單位的主官,晉升為中將。1943 年10 月24 日,李忍濤由昆明飛印度前線視察學兵總隊重炮兩團,不幸于28 日回國途中因飛機失事殉職,時年39 歲。