澳門歷史城區老舊建筑加固技術

張洪磊,劉 凱,田 浩,陳廣賢,謝向陽

(中國建筑工程(澳門)有限公司,澳門 999078)

0 引言

隨著澳門城市經濟的飛速發展,人口密度不斷攀升,居民賴以生存的城市空間已趨于飽和,尤其是歷史城區,不論從空間規劃還是從安全角度,均難以滿足新時代澳門城市發展需求,導致建筑物老化及因此產生的衍生問題日趨嚴重[1]。

根據澳門特別行政區地圖繪制暨地籍局統計數據顯示,截至2019年6 月,澳門樓齡30年及以上的商住及工業樓宇已高達5 173 座。由于歷史及地理因素,這些“高齡”建筑大部分均集中于澳門半島西南部歷史城區[2]。歷史城區內道路狹窄,建筑密度極高,樓宇互相緊鄰。因此,澳門特區政府提出都市更新的概念,旨在利用政策和措施對城市的老舊空間進行功能升級改造和城市更新,從而實現合理利用土地、發揮城市空間多元功能及推動城市和諧及可持續發展。然而,若要在歷史城區密集街區群中對單個建筑進行維修保養或拆除重建,將面臨許多挑戰。例如,①由于施工場地限制,可能無法使用大型機械設備,無固定場地堆放、加工材料;②由于建筑密集、年代久遠,且大多采用天然基礎,若不采取預防措施,極易引起相鄰建筑沉降、開裂、傾斜甚至倒塌;③由于城區附近有大量商鋪及居民,施工造成的噪聲、粉塵、光污染容易引發不滿,增加項目被投訴的風險。總之,在歷史城區密集街區進行都市更新,面臨諸多挑戰,影響都市更新在澳門歷史城區的進展。

本文以澳門某項目為例,介紹一種在舊屋旁進行都市等新施工時對舊屋的綜合加固保護方案,該方案適用于無地下室且高度≤15m的單層或多層磚木或磚混結構老舊建筑物,適用于地質條件較差、地下水位較高、易產生不均勻沉降的沿海或填海地區,并且對歷史城區都市更新過程中,在密集老舊建筑群中間進行樁基礎及基坑開挖施工的情況有良好的效果。使用該綜合加固保護方案,能有效保證新建項目基礎施工期間舊屋穩定與完整,并且能最大化地保留舊屋原有使用空間和功能,為澳門密集街區的都市更新提供有效借鑒。

1 工程概況

項目緊鄰澳門大三巴牌坊等眾多著名旅游景點,業態為商鋪與酒店復合體,地下1層,地上5層,加1層閣樓。整棟建筑總高度約為20m,占地600余m2。20世紀90年代以來,由于城市規劃等因素,街區逐漸呈衰落態勢,周圍建筑逐漸老化失修。

項目東北側緊貼2棟舊屋,年代久遠,破舊不堪,墻體開裂十分嚴重,存在一定的倒塌及索賠隱患。舊屋為條形基礎,基礎上建造磚柱及磚墻用以傳遞荷載,而每層則以木梁為水平承重構件,樓板以木板或鐵板托底+混凝土構造而成的磚木結構。基礎埋深大約在地面以下1m左右,基礎所在土層為回填土,地下平均水位也位于地面以下1m左右,因回填土層密實度較差、疏松多孔、滲透系數大,同時地下水位較高,因此,舊屋條形基礎很容易受到周圍土層變化擾動而發生位移。因此,項目前期地下施工最大風險為樁基礎施工及基坑開挖時對相鄰舊屋基礎附近的松散土體擾動引起水土流失,進一步導致相鄰舊屋基礎不均勻沉降,甚至導致舊屋倒塌,致使項目停工,同時引發巨大社會關注。

2 門式鋼架替換承重構件加固法

綜合加固保護方案首先提出對舊屋主要受力構件(梁、柱、板)進行加固,主要加固方案包括門式鋼架替換承重構件加固法、加大截面加固法、外包鋼板加固法、包碳纖維加固法。其中加大截面加固法由于現場濕作業較多、施工周期較長,故排除此方法;外包鋼板加固法在本例舊屋磚混結構中并不適用,因此,亦不是舊屋加固的最優方法;碳纖維加固法施工簡單快捷、價格低廉,是常用的加固方法,試驗證明,梁底粘貼雙層碳纖維布,在一定試驗條件下,梁極限承載力可提高約22%[3],然而,由于舊屋承重構件尤其是木梁老化已十分嚴重,因此,在承重構件上粘貼碳纖維布也不是最佳選擇。綜合考慮,該項目最終選擇門式鋼架替換承重構件加固法。

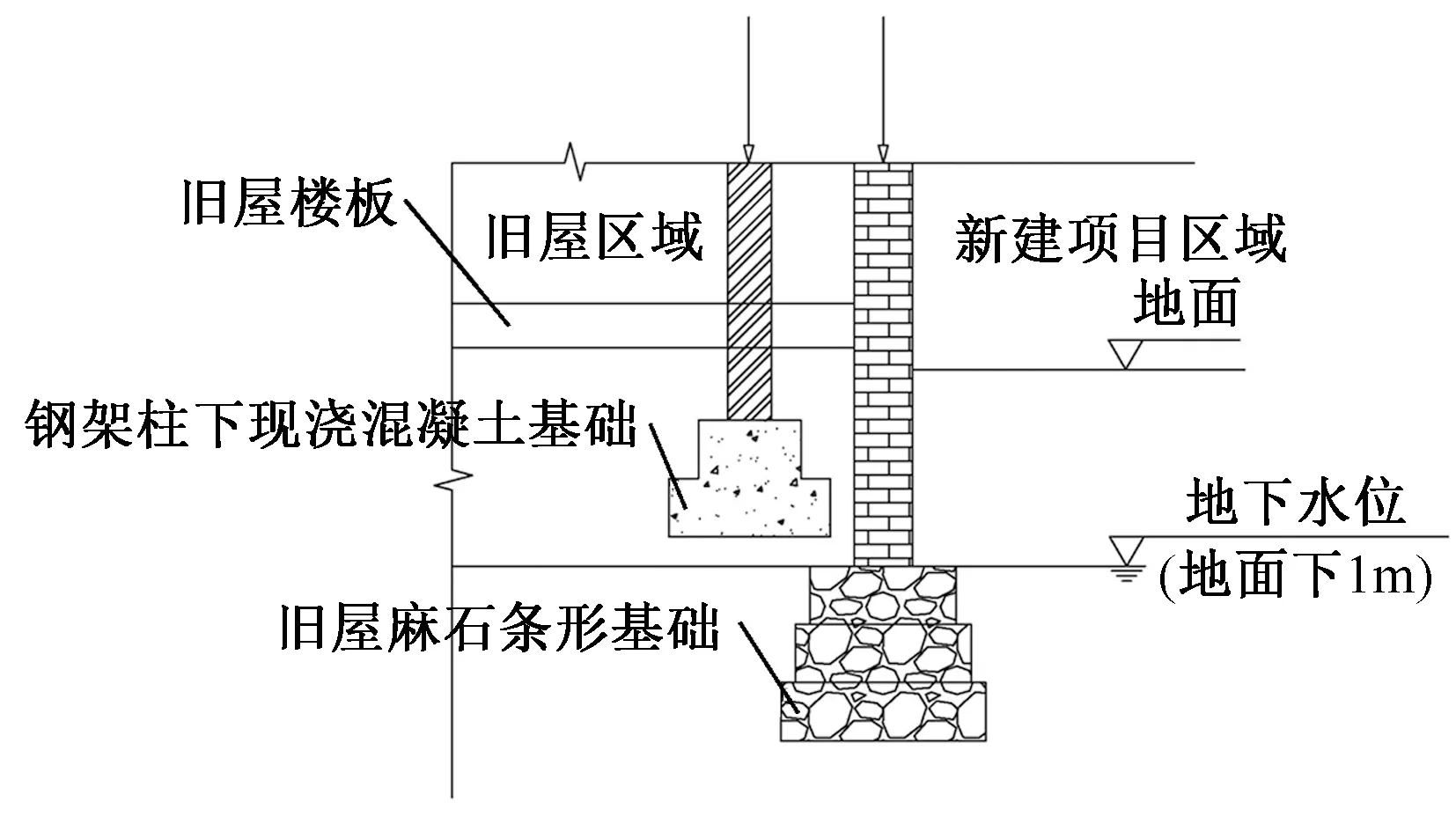

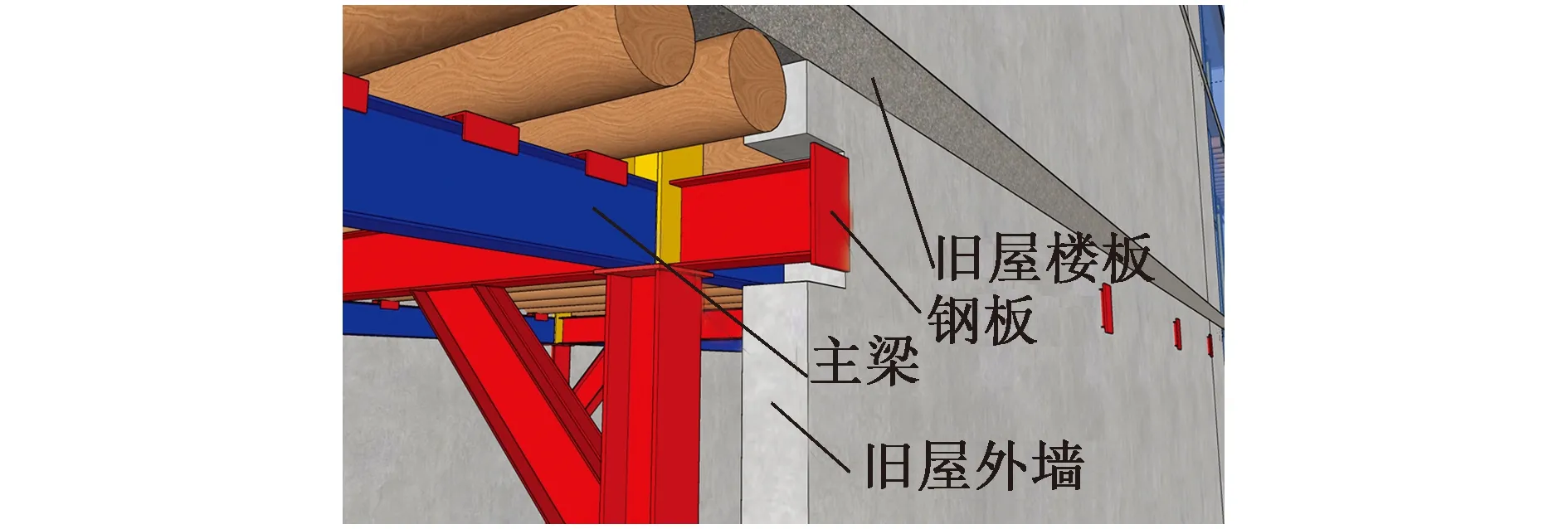

門式鋼架替換承重構件加固法的實質是對原有建筑物承重構件進行替換,多個門式框架組成了支撐起整個舊屋所在空間的鋼架,將原有建筑物自重及外部荷載全部轉移至鋼結構門式框架。如圖1所示,以不同型號工字鋼分別組成底層框架柱和上層框架柱,鋼柱間設有工字鋼主梁和次梁以形成門式框架,框架間距應考慮舊屋自重及各類活荷載后由計算得出。并且在門式鋼架底部增加現澆混凝土條形基礎(見圖2),將鋼架柱腳聯系成穩固整體,增加了條形基礎與天然地基接觸面,強化了門式鋼架整體穩定性。每層框架柱之間通過承托鋼板進行連接。為增大門式框架梁與舊屋所用的圓木梁接觸面積,使樓面恒荷載均勻分布在門式框架各梁上,在主體縱向結構次梁上設置支承槽鋼焊接在梁上。

圖1 門式鋼架體系示意

圖2 鋼架柱腳新增混凝土條形基礎

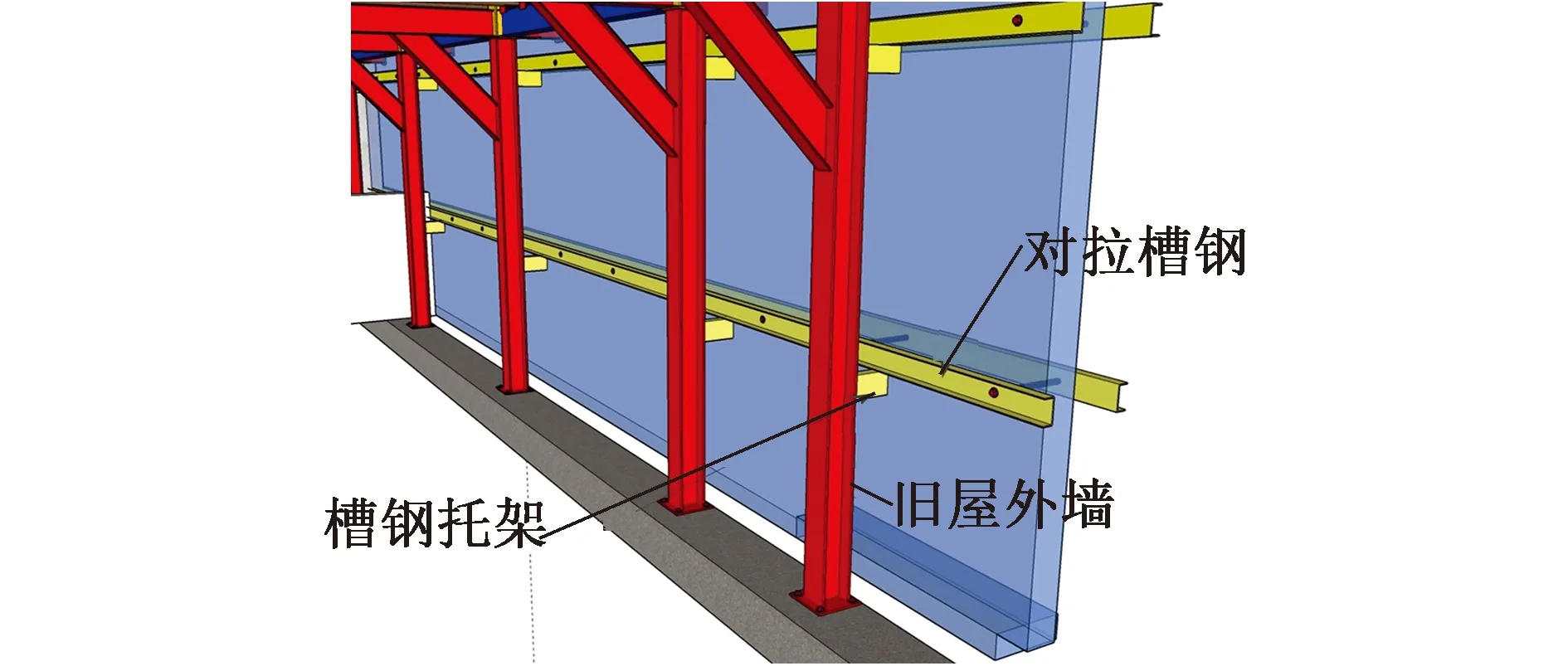

由于舊屋面向新建項目一側無支撐,而舊屋外墻體已嚴重風化、松散、開裂及傾斜,因此,本方案于舊屋外墻內、外部設置橫向對拉槽鋼,并借助槽鋼托架焊接于門式框架鋼柱(見圖3)。

圖3 外墻對拉槽鋼結構示意

此加固方案旨在從舊屋內部進行加固改造,一方面強化門式鋼架整體穩定性,另一方面為整個承重鋼架及其所受荷載提供堅實基礎。與此同時,由于門式框架占用空間較少,盡量保證了舊屋使用空間,因此,舊屋正常使用功能幾乎不受影響。

3 馬歇管灌漿地基改良措施

由于舊屋地基附近土體為回填土,其抗壓縮和抗剪切變形能力較差,當基礎受到上部較大荷載時,基礎一側進行土方開挖作業,極易導致舊屋鋼結構門式框架發生整體傾斜。因此,需對舊屋基礎附近土體進行強化。

綜合項目自身特點及周圍地質勘探結果,前期考慮使用靜壓樁托換原理對建筑物進行頂升糾偏[4]或使用化學灌漿法對土體進行改良加強。采用靜壓樁托換原理對建筑物進行頂升糾偏成本較低,施工難度不高,對環境友好,但在頂升過程中,稍有不慎易引起墻體開裂或使本身已開裂的墻體倒塌,因此,該法只適用于體系完好、整體性較強的建筑。旋噴法注漿技術(如高壓旋噴樁)是一種較成熟的土壤強化技術,對軟弱地基處理具有十分顯著的效果[5],且適用性較強,可與其他土壤改良方法組合使用,亦可取得良好效果[6],但高壓旋噴樁成樁半徑一般>0.5m。因此,使用高壓旋噴樁對土體進行加固將使新建項目地庫面積減小。

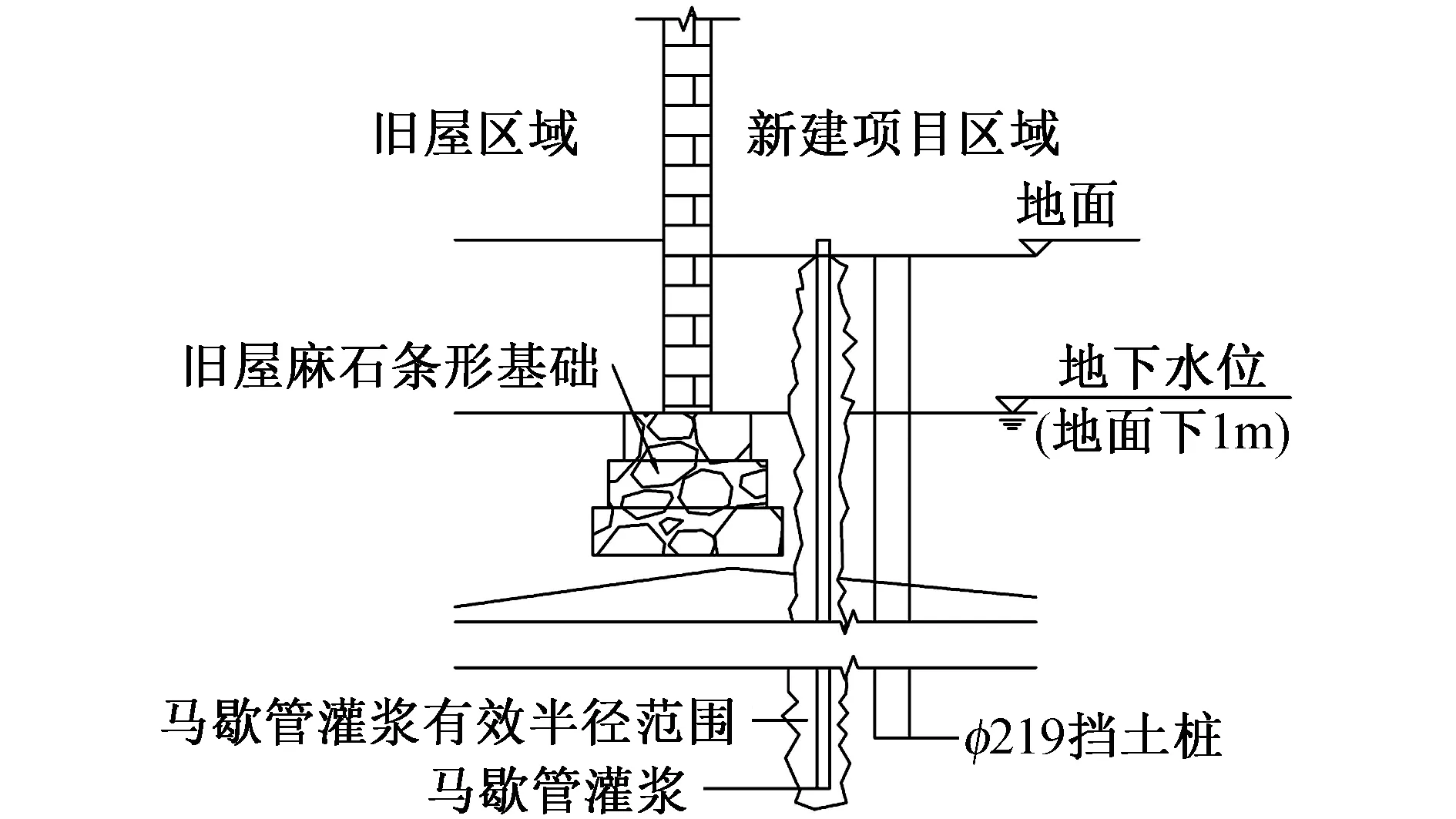

馬歇管灌漿技術通過加壓劈裂注漿將原本松散多孔的地下土體填密、膠結、硬化,從而提高土層密度、硬度及降低滲透系數,增強土體抵抗沉降變形及水土流失的能力。馬歇管灌漿技術施工過程對周圍土體的擾動較小,同時其成孔直徑可達100mm左右,對新建項目地庫面積幾乎無影響(見圖4)。因此,從新建項目使用面積角度考慮,使用馬歇管灌漿技術更為合適。

圖4 馬歇管灌漿剖面

4 門式鋼架體系外部斜撐加固措施

除采用馬歇管灌漿技術對舊屋地基土體進行強化改良以降低土體側移或水土流失帶來的影響外,還可采用直接在舊屋外部加支撐的方法對舊屋整體變形或位移進行限制,方案有縱橫式支撐加固法或斜立式支撐加固法。

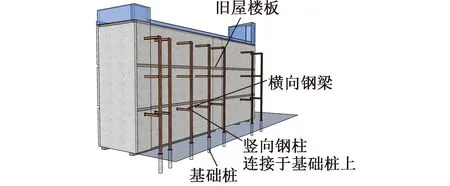

1)縱橫式支撐加固法通過門式鋼架及鋼梁、鋼柱,將由于舊屋不均勻沉降所產生的荷載傳遞至工程樁(見圖5)。工程樁選擇上部無柱梁位置的管樁,樁頭伸至地面,支撐完成再拆除至地下室底板面,封閉樓板。實際工程案例證明,該方案能有效減小土體變形和鄰近建筑物沉降[7],但該方案焊接鋼梁時所需垂直運輸工具因場地限制無法提供,且單排樁方式在不利工況下有不足以抵抗水平推力的風險。因此,最終改進為雙排樁加斜支撐的方式(見圖6)。

圖5 縱橫式支撐加固法示意

圖6 門式鋼架體系外部斜支撐加固示意

斜立式支撐加固法是在基坑開挖前,建造外部預應力鋼結構斜支撐對舊屋門式鋼架體系進行斜向支撐加固。因舊屋原有支撐體系已全部采用門式鋼架替代,且首層門式鋼架主梁在施工時已于外墻表面預留如圖7所示的鋼板為安裝斜支撐提供連接基面。因此,在新建項目一側對舊屋門式鋼架體系進行預應力鋼結構斜支撐加固,能起到對舊屋整體施加外部推力的作用,以有效抵抗舊屋向基坑一側沉降和傾斜。按該方案實施后,在開挖及地庫施工階段,僅發生輕微均勻沉降,未發現裂縫,達到預期目標。

圖7 主梁穿出外墻預留鋼板示意

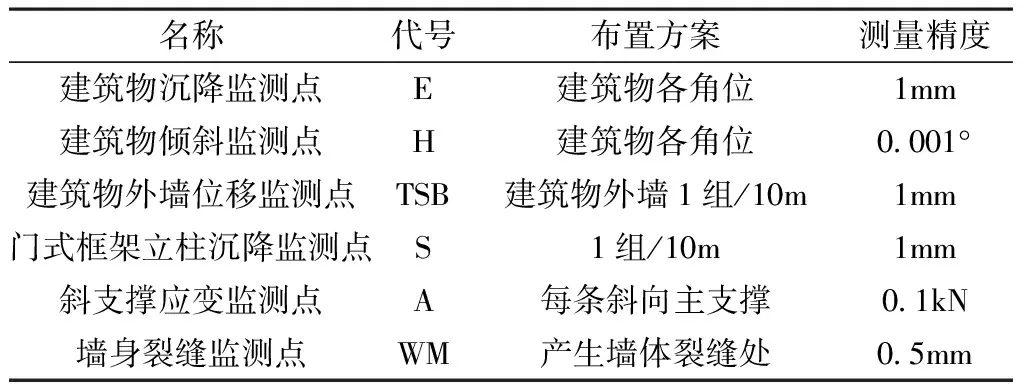

5 加固系統監測方案

對舊屋進行全方位加固后,為驗證加固方案有效性,建立了加固系統形變及位移相復核監測方案。在每步加固系統施工前,提前分析可能會出現形變及位移的危險區域,設置多種類型監測點并嚴密觀測,以便隨時發現潛在風險并制定相應措施。方案設置的監測點主要分為6種,種類及監測方案如表1所示。

表1 監測點種類及監測方案

該監測系統能通過不同監測點間數據對比復核來剔除無效數據,反映舊屋更真實精準的變化情況。例如,建筑物沉降監測點(E)和傾斜監測點(H)設置在舊屋外墻距地面1m左右高處,主要反映舊屋在靠近新建項目一側的沉降和傾斜情況;建筑物外墻位移監測點(TSB)設置在舊屋靠近新建項目一側的外墻頂部和中部,一方面可通過測量監測點位的高程變化而獲得舊屋沉降情況,用來與沉降監測點數據進行對比復核,另一方面通過測量上、下2個監測點水平坐標差(如TSB1,TSB1a)來反映舊屋傾斜情況,用來與傾斜監測點數據進行對比復核。因此,該監測方案能提供更準確的監測信息,有效減少測量誤差和隨機誤差。

6 結語

以實際項目為例,提出了3個加固施工技術方案+1個加固系統形變及位移監測方案的舊屋綜合加固保護方案,該方案首先對舊屋建筑進行承重系統替換,保證其建筑主體整體性和剛度,然后通過改良地基土體、增加開挖側支撐的方式,增強了舊屋基礎穩定性,避免舊屋在新建項目基坑施工過程中出現傾斜。經過形變及位移相復核監測方案的科學觀測,驗證了該綜合加固保護方案有效性。采用該方案,能很好地保護建筑原有組成構件,保持其整體性。最大限度地保留建筑原有使用空間,將加固方案對建筑使用的影響降至最低。同時避免了建筑整體發生位移及不均勻沉降。