新鄉市博物館館藏清代歷史人物故事畫

◆秦欣欣 張蒙(新鄉市博物館)

設色劉海戲蟾圖 國畫 任鼎

中國歷史悠久,中華文明博大精深,在漫長的歷史長河中遺留下諸多耐人尋味的歷史人物與故事,而表現這些過去發生過的歷史人物、歷史故事的繪畫形式我們稱之為歷史人物故事畫,屬于人物畫的一大類。歷代繪畫大師名家將那些在古人們的記憶里留下深刻印象的、為世人耳熟能詳的歷史人物和故事通過畫筆躍然紙上,表現出了歷史人物的相貌、風度與氣質,歷史故事的內涵與意義,留存了諸多經典繪畫作品,如宋代李唐的《采薇圖》、陳居中的《文姬歸漢圖》, 明代周文靖的《雪夜訪戴圖》、戴進的《渭濱垂釣圖》與《三顧茅廬圖》,清代任伯年的《老子騎青牛故事圖》,亦有代表古時文人聚附唱和的《西園雅集》,集合歷史故事的畫集如明代仇英的《人物故事圖》,更有明代時內閣首輔張居正為年僅十歲的小皇帝— 明神宗(萬歷朝)詮釋帝王之道而親自編撰的《帝鑒圖說》,通過一個個歷史故事圖集講述歷代帝王的勵精圖治之舉與倒行逆施之禍。這些經典作品所蘊含的歷史文化內涵豐富、寓意特殊,在中國古典畫中具有突出的歷史地位。

新鄉市博物館館藏書畫作品是本館的一大特色,其中亦有人物故事畫,大多是清代時期的,如《劉海戲蟾圖》《木蘭從軍圖》《子騫勸父圖》《西園雅集》《風塵三俠圖》等等。

1.任鼎《劉海戲蟾圖》

據清代彭蘊燦所著《歷代畫史匯傳·附錄》所載:“任鼎,清代,字又亭,浙江人。工人物,逼真。”此幅《設色劉海戲蟾圖》是任鼎于清代辛未秋七月所畫。

此畫中劉海嬉笑站立,面容飽滿,頭頂長發,敞衣寬袖,神情憨然得意,灑脫自然,一派得道成仙之相;一手握持掃帚,一手拈捏樹枝,左肩上俯臥一只三足金蟾,躍躍欲動,栩栩如生。整幅畫畫風嚴謹,設色淡雅,用筆自然流暢,所繪劉海刻畫傳神,衣褶線條簡練,舒展飄逸。右上題款:“辛未秋七月,鏡湖釣情任鼎畫”,下有鈐印兩方:上為“又亭”白文方印,下為“任鼎”朱文方印。劉海是道教傳說中的神仙,少年時曾為宰相,后因厭倦官場,改學道術。金蟾為仙宮靈物,古人認為得之可招財鎮邪。中國民間視劉海為福神、財神,故有“劉海戲金蟾,步步釣金錢”的俗語,具有“財源廣進、幸福美好”之寓意。

設色木蘭從軍圖 國畫 顧見龍

2.顧見龍《木蘭從軍圖》

顧見龍,生于1606年,卒年不詳(大致在1687年后),字云臣,自號金門畫史,別號抱巖老人,江蘇太倉人,清朝初年人物畫家。顧見龍乃明代著名畫家曾鯨之弟子,善畫人物,宗仇英,工寫照,豐神態度無不畢肖,清康熙朝時祗候內廷,為皇帝、后妃等繪畫肖像,其畫注重人物神氣和動勢,描繪人物細致傳神,用筆精細,繪畫技法深厚,亦擅長臨摹古人作品,可亂真。

此幅《設色木蘭從軍圖》乃云臣顧見龍于康熙甲寅冬仲嘉平月(1674年12月)畫于歷城官廨。該圖以淡墨勾勒人物輪廓,再以粉彩渲染之,刻劃人物細致入微,木蘭手持寶劍而立,身著女裝亦掩飾不住英姿勃發的氣色與精神。木蘭從軍是中國古代的歷史典故,講述了木蘭替父從軍的故事,體現了保家衛國的愛國情懷,被世人流傳至今。

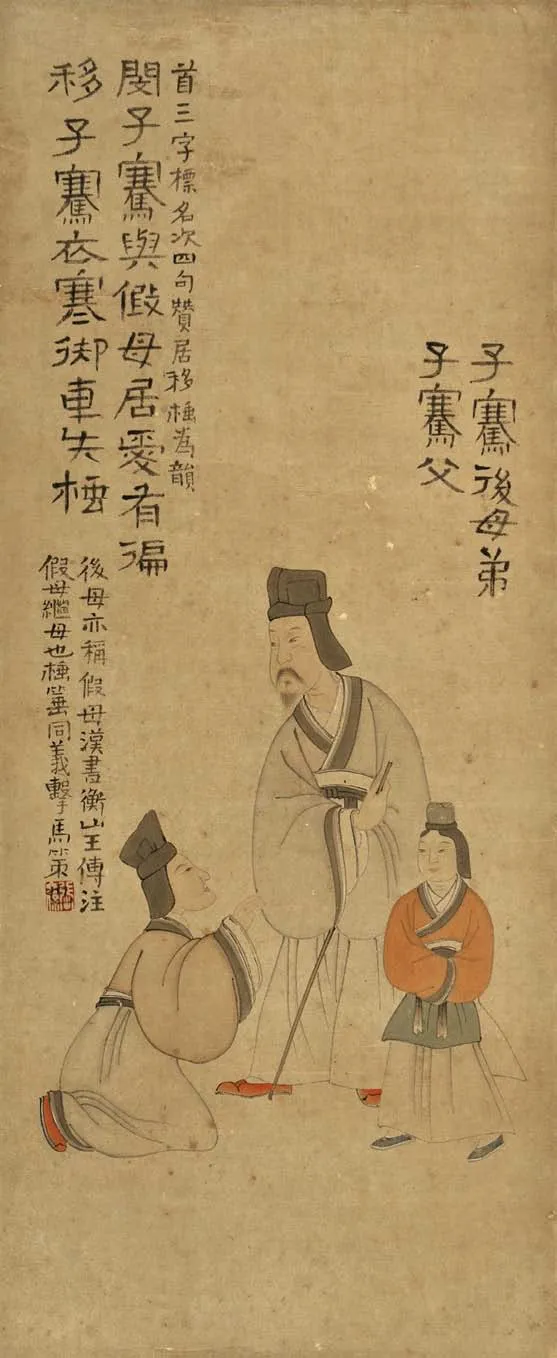

3.張士保《子騫勸父圖》

張士保(1805—1878),字鞠如,號菊如,山東掖縣(今萊州市)人,晚清時期著名書畫家。張士保出身書香世家,博學高才,嗜好金石文字,善書法,精研鐘鼎、篆、隸,又精于繪畫,尤以人物、山水、花鳥為長,人物畫宗古法,古雅靜穆,深得明代書畫名家陳洪綬、崔子忠一派真諦,匠心獨具。清咸豐十年(1860)張士保客居京都,與秦誼亭(秦炳文)、汪叔明(王叔明)等于松筠庵結畫社,一時聲名大震,譽滿海內外,成為當時全國最著名的畫家之一。

此幅《子騫勸父圖》畫面上繪子騫父、子騫與子騫后母弟,后母弟衣著鮮亮站于父身旁,子騫父手持細條棍,神色嚴肅,子騫跪地抬首,正勸說其父。左側有題款“子騫與假母居,愛有偏移,子騫衣寒,御車失棰”。此圖描繪的是中國歷史故事“閔子騫勸父”,也稱“閔損單衣順母”,民間俗稱“鞭打蘆花故事”,此圖為二十四孝圖之一。閔子騫勸父是自古流傳的孝道典型,充滿了正能量的傳統孝文化精華。

子騫勸父圖 國畫 張士保

4.夏蔭棣《西園雅集圖》

夏蔭棣(1877—1945),清朝末年生人,字華亭,祖籍河南省原陽縣,清朝末年時遷居上海松江。夏蔭棣善畫,人物、山水、花鳥等無不精通,畫風屬明朝書畫家董其昌的“華亭畫派”,風格清秀淡雅。

此幅《西園雅集圖》是夏蔭棣摹仿《西園雅集圖》而作,描繪的是“王欽臣觀米芾題石”之景。宋代書畫大家米芾揚手在一塊巨石上揮筆題字,飄逸瀟灑,藏書大家王欽臣站在一旁觀看,還有一頑童捧古硯而立,青綠設色,古樸淡雅。《西園雅集圖》為宋代李公麟所創作,描繪的是北宋駙馬都尉王詵府邸中一場宋代文人的園林雅集盛宴,王詵請擅畫人物的李公麟,以寫實的手法,將自己與眾多文人雅士,如蘇軾、蘇轍、黃庭堅、秦觀、李公麟、米芾、蔡肇、李之儀、鄭靖老、張耒、王欽臣、劉涇、晁補之以及僧人圓通、道士陳碧虛等十六人畫在一起,加上侍姬、書僮共二十二人,取名《西園雅集圖》。此次聚會乃宋代文壇的一大盛事,此畫中人物都是千年難遇的翰苑奇才,為后人景仰,此圖亦紛紛被后世畫家臨摹描繪,如劉松年、唐寅、仇英等。

5.吳祖熙《風塵三俠圖》

此圖為清代畫家吳祖熙所作,作者信息不詳,只見圖中有題款“逸峰吳祖熙畫于滬上”。

此《風塵三俠圖》描繪隋末唐初虬髯客、李靖、紅拂女三位豪杰。虬髯客,頭戴紅纓帽,濃眉圓眼,粗獷驍武;李靖,身著唐代官服,眉清眼秀,豪爽堅毅;紅拂女,身披紅斗篷,柳眉鳳眼,俊俏英氣。此畫人物造型夸張,三人不同的衣著裝飾,個性鮮明,形象生動。風塵三俠出自唐末杜光庭創作的傳奇小說《虬髯客傳》,刻畫了隋末唐初李靖、紅拂女、虬髯客三人協助李世民成就李唐大業的傳奇故事,該小說對后世影響頗深,世人稱此三人為“風塵三俠”,也反映出中華民族對俠義精神的贊許與推崇。

西園雅集圖 國畫 夏蔭棣

風塵三俠圖 國畫 吳祖熙

6.龔會際《傳經教子圖》

龔會際,湖北武漢人,清代晚期著名書法家,號黃鶴樓東居士。幼時學畫,汲取諸家之長,不斷研習和揣摩古人名家繪畫技法,善畫山水、花鳥,尤善人物畫,擅長工筆淡彩畫法,用筆收放大膽有度,線條或細膩描寫纖細如絮,或粗劣夸張如古樹盤根,流暢自如,灑脫大度,畫風典雅別具一格,形成了個人獨居風格的畫派,在當時畫界影響較為深遠。

此《傳經教子圖》畫于清代道光十六年(1836),描述了長者在對幼子傳經授道。畫中長者慈眉善目,須髯飄逸,對待幼子詢問儒雅有方,兩童子手捧書卷,其中一名童子手指處似有疑問請教長者。整幅畫作構思獨特,取技自然,濃墨淡筆恰到好處,人物面部略有暈染,人物神態、個性表現各異,線條行云流水,人物刻畫形象逼真,將長者對幼子的舔犢之情和拳拳之愛躍然畫面。教子圖自古以來就是畫家喜愛的題材之一,這一題材寓意深邃,寄托了長者對幼子的殷切期望,也體現出世人對世代傳承的追求。

傳經教子圖 國畫 龔會際

7.方式玉《二十四孝》

方式玉(?—1654),字玉如,安徽歙縣人,清代順治時期畫家,工詩善畫,清順治中,以貢授鹿城訓導。鹿城雅樂盡缺,式玉修舉之,刊為圖,悉如闕里,又作格菴山水合錦卷,精美無匹,著涉江、石頭、醉翁、哂齋等集,見《北朝名畫錄》《江南通志》《崑山合志》。方式玉所在時期正處新安畫派鼎盛時期,作為新安畫派代表畫家之一,他善于運用筆墨,貌寫家山,實際借景抒情,畫論上提倡畫家的人品和氣節因素,繪畫風格趨于枯淡幽冷,具有鮮明的士人逸品格調,在十七世紀的中國畫壇獨放異彩。

此《二十四孝》描繪了中國古代宣揚儒家思想和孝道的《二十四孝故事》,中國自古以來提倡“百善孝為先”,“二十四孝”是古人孝敬父母的二十四個典范,歷來被推崇,在中國古代社會生活中影響深遠。《二十四孝》由歷代二十四個從不同角度、不同環境、不同遭遇的行孝故事匯集而成,分別是:孝感動天、戲彩娛親、鹿乳奉親、百里負米、嚙指痛心、蘆衣順母、親嘗湯藥、拾葚異器、埋兒奉母、賣身葬父、刻木事親、涌泉躍鯉、懷橘遺親、扇枕溫衾、行傭供母、聞雷泣墓、哭竹生筍、臥冰求鯉、扼虎救父、恣蚊飽血、嘗糞憂心、乳姑不怠、滌親溺器、棄官尋母。整幅畫作簡淡高古、秀逸清雅,情景交融,堪為“新安畫派”中徽州畫作之典范。

二十四孝 國畫 方式玉