江蘇省玉米彎孢葉斑病菌的分離鑒定及種質資源抗性評價

任春梅 程兆榜 陸芳 孟慶長 孔令杰 朱云 季英華

摘要:玉米彎孢葉斑病是近幾年在玉米上較普遍發生的一種真菌病害,該病害可造成玉米嚴重減產,防治該病害最經濟有效的措施是培育和推廣抗病品種。為給抗病品種的選育提供可靠依據,應用單孢分離法和rDNA-ITS分子鑒定法,分離鑒定到3株江蘇當地玉米彎孢葉斑病病菌,序列比對確定其均為新月彎孢菌(Curvularia lunata)。應用當地菌源,采用人工噴霧接種法,對2022年江蘇省玉米區試品種進行彎孢葉斑病的抗病性鑒定。結果顯示:鑒定的73個品種中,對彎孢葉斑病的抗性有高抗、抗、中抗、感4個級別,其中普通玉米的抗性水平高于鮮食玉米,普通玉米有6個品種表現為高抗,占鑒定總數的8.22%;鮮食玉米有5個品種表現為感病,占鑒定總數的6.85%。說明此批玉米品種抗彎孢葉斑病的能力較好,高抗品種可多年多點重復鑒定,發揮品種的抗性應用價值;抗性水平較低的鮮食玉米品種要在種植區內提醒農戶早防早治,盡量減少損失。

關鍵詞:玉米;彎孢葉斑病菌;單孢分離;抗病性;種質資源

中圖分類號:S435.131.4+9? 文獻標志碼:A

文章編號:1002-1302(2023)24-0095-05

玉米不僅是重要的糧食作物,也是重要的飼料作物和工業原料,在我國的國民經濟和農業生產中占有舉足輕重的地位。由于全球氣候的異常變化,種植結構的大幅度調整,抗病品種的單一選用及病原菌生理小種的變化,玉米病害的發生日益嚴重[1-3]。據統計,我國玉米上的病害就達40多種[4],自2010年開始玉米上病蟲害造成的產量損失總量已持續超過水稻上病蟲害造成的水稻產量損失總量[5],因此,玉米病蟲害的控制刻不容緩。江蘇省處于我國東部沿海、長江下游地區,屬于亞熱帶季風氣候,雨水充沛,溫濕氣候極有利于玉米葉斑病菌的繁殖和傳播,所以當地玉米葉斑病的發生更需引起足夠重視。

玉米彎孢葉斑病的病原為彎孢霉屬(Curvularia)真菌,危害部位主要為葉片,其次為葉鞘和孢葉,形成圓形或橢圓形的斑點,已成為繼大斑病、小斑病后對我國玉米生產造成危害最嚴重的葉部病害,20世紀90年代在我國東北和華北玉米產區曾造成重大產量損失[6],據報道,1996年在河北省的中東部夏玉米種植區,該病的發病面積達20萬hm2以上;同年,遼寧全省因該病造成玉米減產達25萬t,目前該病在我國的20多個省市均有發生[7],造成玉米產量和質量不同程度的損失,嚴重影響了我國的糧食生產安全。

彎孢霉屬真菌有35個種和2個變種[8],已有研究表明,引起玉米彎孢葉斑病的病原菌主要有新月彎孢(Curvularia lunata)、蒼白彎孢(C. pallescens) 和斑點彎孢(C. maculans)等6種[9],其中危害玉米的優勢種群是新月彎孢菌。在我國,戴法超等研究了不同省份的玉米彎孢葉斑病病原,都發現新月彎孢菌是我國玉米彎孢葉斑病的主要致病菌,其次分離鑒定到不草彎孢菌、不等彎孢菌、畫眉草彎孢菌、中隔彎孢菌和棒狀彎孢菌[6,10-11]。由于生態環境和種植結構各異,不同地區的病原菌種類和構成有所不同,為明確江蘇省玉米上彎孢葉斑病的病原菌種類和優勢種群,采集江蘇省玉米主產區疑似彎孢葉斑病的樣品,單孢分離后進行形態學鑒定及rDNA-ITS序列分析,以期為江蘇省玉米彎孢葉斑病的綜合防治提供理論依據。同時,應用分離鑒定到的玉米彎孢葉斑病病菌,根據中華人民共和國農業行業標準操作方法對江蘇省的玉米種質資源進行抗病性鑒定,以弄清江蘇省玉米種質資源對彎孢葉斑病的抗性情況,為當地玉米品種的合理布局及抗病品種的選育工作提供可參考的依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料

1.1.1 供試菌源

2021年8月采集自江蘇省濱海縣(119.83°E,34.01°N;編號BH2021)、豐縣([JP3]116.57°E,34.79°N;編號FX2021)、睢寧縣(117.94°E,33.91°N;編號SN2021)3個縣夏播玉米上疑似玉米彎孢葉斑病的玉米葉片,干燥保存,帶回實驗室進行分離鑒定。

1.1.2 供試玉米品種

2022年由江蘇省種子管理站提供,包括2022年度江蘇省區試春播普通玉米品種19份(編號JBC2201~JBC2207、JBC2209~JBC2220),夏播普通玉米品種18份(編號JBX2201~JBX2218),鮮食甜玉米15份(編號JBT2201~JBT2215),鮮食糯玉米21份(編號JBN2201~JBN2221)。鑒定對照品種:齊319(抗病)、掖478(感病)。

1.2 病原菌的分離鑒定

1.2.1 單孢分離

依據任春梅等的方法[12]對采集的樣品進行組織分離,待27 ℃恒溫培養2~3 d后,參考方中達的方法[13],顯微鏡下檢測分生孢子生長情況,再用無菌水將有孢子生長的部位洗下來,靜置 1~2 min,取適量上半部分孢懸液,均勻涂布在 WA 平板上,27 ℃暗培養。待出現孢子時,挑取單個孢子,轉入PDA培養基上(含慶大霉素),繼續 27 ℃ 恒溫培養。待菌株長大,在新的馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)培養基上轉接2~3次,對菌株進行純化。

1.2.2 形態學鑒定

挑取純化后的菌株置于載有乳酚油的載玻片上,參考任春梅等的關于孢子形態的顯微鏡觀察方法[12],采用合適的倍數觀察孢子、菌絲及分生孢子梗等的形態,測量拍照,再查閱《中國氣傳真菌彩色圖譜》[14]和《真菌鑒定手冊》[15]對分離菌株進行分類鑒定。

1.2.3 分子鑒定

DNA提取:采用Fungal DNA Mini Kit(OMEGA Bio-Tek)提取試劑盒,對分離純化后的菌株抽提DNA,-20 ℃保存備用。

PCR擴增:參照張艷菊等的方法[16],委托北京擎科生物科技股份有限公司合成真菌擴增通用引物ITS1和ITS4。反應體系:上下游引物(各 10 μmol/L)混合物1 μL,2×T5 Direct PCR Mix (Plant)12.5 μL,cDNA 模板2 μL,補充 ddH2O至25 μL。根據T5 Direct PCR Kit(Plus)試劑盒的反應程序進行。擴增完后電泳檢測,回收目的條帶,送南京擎科生物科技有限公司進行測序。

序列比對及分析:應用NCBI中的Nucleotide BLAST進行核酸序列比對,與同源性最高的序列為同一真菌。

1.3 種質資源的抗性鑒定

1.3.1 接種體準備

經單孢分離純化的彎孢葉斑病病菌,選長勢良好的平板,挑取菌塊置于滅過菌的高粱粒培養基上,27 ℃下暗培養6~8 d。然后根據任春梅等擴大培養玉米小斑病菌的方法[12],準備玉米彎孢葉斑病菌的接種體。接種體的孢子濃度為在100倍顯微鏡下20個以上。

1.3.2 鑒定圃設計

選擇江蘇省農業科學院六合動植物試驗基地(118.87°E,32.03°N)為鑒定點,此處四面環山,鑒定時節氣候溫暖潮濕,可提供適宜的發病條件。鑒定圃設置行長5 m,行距0.6 m,條播,每份材料播1行,3次重復,植株密度4 500株/667 m2,常規田間管理。

1.3.3 接種方法

參考Dai等的人工噴霧接種方法[17]。接種苗齡選擇11~13葉期,接種濃度為 1×105個孢子/mL,為了提高接種效果可以加入適量Tween-20。接種時間一般在夏季傍晚,接種器械選用背負式噴霧器,將調制好濃度的孢子懸浮液噴灑到玉米喇叭口,遇持續無雨天氣,注意進行噴灌保濕。

1.3.4 調查及分析

調查時間定在玉米乳熟后期,調查部位為每株玉米穗部的上、下各3葉,記載每份材料的總體病情級別,具體調查方法和標準參照NY/T 1248.10—2016《玉米抗病蟲性鑒定技術規范 第10部分:彎孢葉斑病》。

不同類型玉米種質資源的抗性分析應用SPSS 17.0和Excel 2019數據分析軟件,各數據間的差異顯著性分析采用的是鄧肯氏新復極差法。

2 結果與分析

2.1 病菌的形態觀察

3地采集的樣品,分離純化的菌株在PDA培養基上生長情況基本一致。如圖1-A所示,菌落顏色呈灰黑色,質地緊密,圓形平整,氣生菌絲呈絨絮狀且灰白色。顯微鏡下檢測孢子形態也相似,如圖1-B所示:孢子為梨形、倒卵形或廣梭形,棕黑色;不分枝有分隔,一般為3隔4個細胞,其中一個細胞膨大造成向一側彎曲;單個孢子大小為(15~35) μm×(7~10) μm。形態學上初步鑒定為玉米彎孢葉斑病菌。

2.2 病菌的分子鑒定

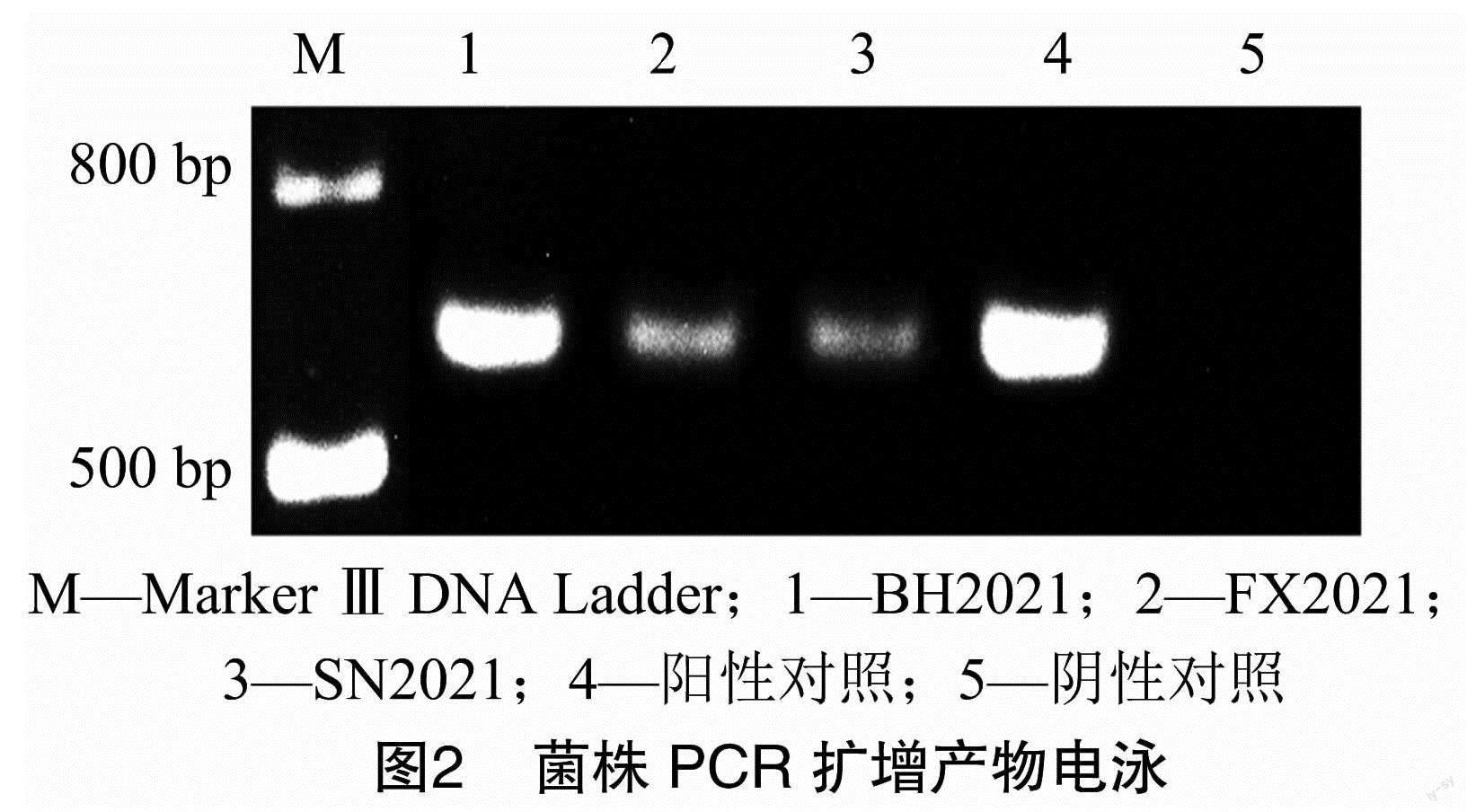

提取BH2021、FX2021和SN2021菌株的DNA,以此為模板進行PCR擴增,得到的產物經電泳檢測,如圖2所示,3個菌株均得到一條長度約為 600 bp 的特異性片段,陰性樣品未擴增到條帶。

PCR產物測序結果表明,3個菌株的片段均含有570 bp核苷酸。分別將3段序列導入GenBank核酸數據庫中,序列同源性比對結果顯示:3個菌株核酸序列與登錄號為KF572448、KU877619、KP638342、MH010914和KT309032的菌株同源性較高(表1),3個菌株ITS序列與Curvularia lunata ITS序列同源性達97%以上,所以鑒定為新月彎孢菌。

2.3 對照品種田間發病情況

在接種玉米彎孢葉斑病病菌15 d后,對田間對照品種的發病情況進行調查,結果顯示:抗病品種齊319分別位于鑒定圃不同位置的4個點,其穗部及上下3張葉片上只有零星的斑點,占葉片面積不到5%,為1級,鑒定為高抗。而感病對照掖478有的穗部及上下3張葉片斑點占葉片面積60%左右,為7級,鑒定為感病。

2.4 區試普通玉米品種的抗性分析

2022年江蘇省區試普通玉米37個品種鑒定結果如表2所示,抗性類型有高抗、抗和中抗3種,其中高抗材料有6份,占比16.22%;抗性材料24份,占比64.86%;中抗材料7份,占比18.92%。分析結果表明,2022年江蘇省區試普通玉米品種對彎孢葉斑病的抗性較好,全部表現為抗病至高抗水平,其中6個表現為高抗性狀的品種,需要結合其他病害的抗性鑒定結果,多年多點重復鑒定,以確定品種的推廣應用價值。

2.5 區試鮮食玉米品種的抗性分析

由表3可知, 在供試的36個品種中,抗病品種有4份,2份糯玉米和2份甜玉米品種,占比11.11%;中抗27份,占比75.00%;感病5份,占比13.89%。分析結果表明,2022年江蘇省區試甜糯玉米對彎孢葉斑病的抗性一般,僅2份甜玉米和2份糯玉米表現為抗性水平,還有5份表現為感病的品種,較普通玉米品種抗性弱一些。

2.6 普通與鮮食玉米品種的抗性比較

比較不同類型玉米種質資源的抗性(圖3),發現2022年江蘇省區試玉米品種對彎孢葉斑病的抗性水平總體較高,其中普通玉米的抗性水平要高于鮮食玉米,有6個普通玉米品種表現為高抗水平,占鑒定比例達8.22%;而鮮食玉米有5個品種表現為感病,占鑒定總數的6.85%。可能原因:鮮食玉米是由普通玉米的基因發生突變而形成的一種特殊玉米類型,其對病害的敏感性更高。

3 討論與結論

近年來,隨著全球氣候變暖,種植結構改變和耕作制度改善,越來越推廣玉米大面積品種的種植,無形中增加了病害流行的危險系數,彎孢葉斑病就是在這種條件下流行的一種玉米真菌病害。

有資料顯示,20世紀80年代中后期,在我國東北地區大面積種植了以黃早四等自交系為親本培育的雜交品種,暴發了玉米彎孢葉斑病。自此在我國玉米主產區相繼發生了彎孢葉斑病,張海申等2006年報道河南等地暴發玉米彎孢葉斑病,嚴重田塊玉米減產50%[18];張艷菊等2017年也報道黑龍江等地彎孢葉斑病大面積發生[16]。江蘇地處黃淮海地區,在玉米生長旺季恰逢高溫多雨,其溫暖濕潤的環境條件極其適合彎孢葉斑病病菌的生長和傳播,研究顯示在適宜的氣候條件下孢子在2 h內就可萌發,對玉米實現有效侵染,從而暴發玉米彎孢葉斑病。病害一旦暴發,不僅會直接影響玉米的產量,而且會使鮮食玉米的口感大打折扣,產生嚴重的經濟損失。因此,篩選和培育出適合江蘇當地種植的抗性品種尤為重要。

目前,我國玉米主產區均有不同程度玉米彎孢葉斑病的發生,由于各地生境和種植結構的不同,各地病原的種類和組成也不相同[6,10-11]。有資料顯示,河北省玉米彎孢葉斑病病菌的病原為新月彎孢[19];河南省玉米彎孢葉斑病病原菌為新月彎孢和畫眉草彎孢[20];四川省玉米彎孢葉斑病病菌為新月彎孢、新月彎孢氣生變種、 塞內加爾彎孢、蒼白彎孢、棒彎孢和C. ovoidea[21];北京玉米彎孢葉斑病病原菌為新月彎孢和不等彎孢[6];黑龍江省玉米彎孢葉斑病病原菌為新月彎孢、不等彎孢、棒狀彎孢和蒼白彎孢[16]。江蘇省地處江淮和黃淮平原,屬溫濕潤季風氣候,淮北地區是黃淮海玉米產區的重要組成部分,常年玉米種植面積在53.33萬hm2左右[22],特殊的生態環境應該會產生不一樣的病原菌種類。因此,本研究采集了江蘇濱海、豐縣和睢寧3地的玉米彎孢葉斑病疑似病樣,單孢分離后經顯微鏡觀察和rDNA-ITS分子方法,鑒定出其病原也為新月彎孢。至于是否有其他病原種類,需更大樣本量進行系統鑒定,此工作有待后續研究。

目前,綠色和可持續發展成為農業發展的目標,這就要求在追求量的同時更要注重質的發展,因此對各種作物的生產提出了更高的要求。江蘇省是我國重要的商品糧生產基地,玉米種植面積大,特別是適合市場發展的鮮食玉米種植面積在逐年增加,因此需要培育出更加適合當地種植的玉米品種。本文應用鑒定出的江蘇當地玉米彎孢葉斑病病菌對江蘇省的種質資源進行抗病性鑒定,結果顯示對彎孢葉斑病的抗性有高抗、抗、中抗、感4個級別,其中普通玉米的抗性水平高于鮮食玉米,普通玉米有6個高抗品種,占鑒定總數的8.22%;鮮食玉米有5個感病品種,占鑒定總數的6.85%。與其他省份的鑒定結果比較,此批玉米品種抗彎孢葉斑病的能力較好,但是在評價品種的抗病性時,需要兼顧其他病害的抗性,選擇遺傳基礎寬、抗性多樣的種質[23]。因此,鑒定出的品種需要多年多點重復鑒定,還要對其他本地易發生病害進行抗病性鑒定,以發揮品種的真正價值,進行大面積推廣應用。當然,對于抗性水平較低的鮮食玉米品種,需要提醒農戶早防早治,盡量將損失減到最低。

參考文獻:

[1]Deutsch C A,Tewksbury J J,Tigchelaar M,et al. Increase in crop losses to insect pests in a warming climate[J]. Science,2018,361(6405):916-919.

[2]王振營,王曉鳴. 我國玉米病蟲害發生現狀、趨勢與防控對策[J]. 植物保護,2019,45(1):1-11. [HJ2.1mm]

[3]Savary S,Willocquet L,Pethybridge S J,et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops[J]. Nature Ecology & Evolution,2019,3(3):430-439.

[4]王曉鳴,石 潔,晉齊鳴,等. 玉米病蟲害田間手冊:病蟲害鑒別與抗性鑒定[M]. 北京:中國農業科學技術出版社,2010.

[5]劉萬才,劉振東,黃 沖,等. 近10年農作物主要病蟲害發生危害情況的統計和分析[J]. 植物保護,2016,42(5):1-9,46.

[6]戴法超,王曉鳴,朱振東,等. 玉米彎孢菌葉斑病研究[J]. 植物病理學報,1998,28(2):123-129.

[7]李富華,葉華智,王玉濤,等. 玉米彎孢葉斑病的研究進展[J]. 玉米科學,2004,12(2):97-101,107.

[8]曹以勤,彭金火,陸家云. 幾種禾本科植物上的彎孢菌[J]. 南京農業大學學報,1990,13(增刊1):12-16.

[9]Ellis M B. More dematiaceous hyphomycetes[J]. Mycologia,1976,83(69):439.

[10]石 潔,劉玉瑛,魏利民. 玉米彎孢菌葉斑病病原菌的研究[J]. 沈陽農業大學學報,2000,31(5):479-481.

[11]李曉宇,石 潔,董金皋.幾種玉米彎孢霉葉斑病菌生物學特性的比較[J]. 河北農業大學學報,2002,25(3):61-64,69.

[12]任春梅,楊 柳,繆 倩,等. 江蘇省玉米小斑病菌的分離鑒定及致病力分析[J]. 南方農業學報,2020,51(10):2454-2460.

[13]方中達. 植病研究方法[M]. 3版. 北京:中國農業出版社,1998.

[14]喬秉善. 中國氣傳真菌彩色圖譜[M]. 北京:中國協和醫科大學出版社,2012:257.

[15]魏景超. 真菌鑒定手冊[M]. 上海:上海科學技術出版社,1979:227.

[16]張艷菊,趙 珊,楊 森,等. 黑龍江省玉米彎孢霉葉斑病病原鑒定[J]. 東北農業大學學報,2017,48(6):17-23.

[17]Dai Y L,Yang X J,Gan L,et al. First report of southern leaf blight caused by Cochliobolus heterostrophus on corn (Zea mays) in Fujian Province,China[J]. Plant Disease,2016,100(8):1781.

[18]張海申,王友華,王成業,等. 玉米彎孢菌葉斑病在豫南發生危害[J]. 植物保護,2006,32(2):107-108.

[19]趙來順,田學軍,李玉琴,等. 玉米黃斑病研究 Ⅰ. 病原菌鑒定[J]. 河北農業大學學報,1995,18(2):43-45.

[20]竇艷萍,金慶超,王振河. 玉米彎孢葉斑病菌的形態學分類與RAPD分析[J]. 微生物學雜志,2006,26(6):32-35.

[21]劉 飛,葉華智. 四川省玉米彎孢菌對玉米的致病性研究[J]. 石河子大學學報(自然科學版),2004,22(增刊1):34-38.

[22]任仰濤,金彥剛,李珍富,等. 江蘇淮北地區21個玉米新品種篩選試驗[J]. 安徽農學通報,2018,24(1):18-19,53.

[23]段燦星,董懷玉,李 曉,等. 玉米種質資源大規模多年多點多病害的自然發病抗性鑒定[J]. 作物學報,2020,46(8):1135-1145.