盧春房:公鐵水航一體化規劃建設的操作路徑

■ 文|本刊記者 張林

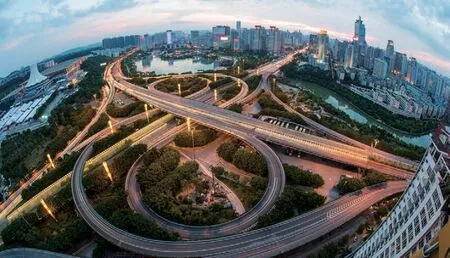

城市中的江河通道

2022年12月2日,中國工程院院士、中國鐵道學會理事長、中國工程院工程管理學部主任盧春房,在2022世界交通運輸大會的主旨報告會上,以《如何發展綜合立體交通》為題作了重要報告。

為加快交通事業發展,新中國建立了公路、鐵路、水運、民航(以下簡稱“公鐵水航”)分專業管理的體制,促進了交通事業快速進步,特別是改革開放以來,交通基礎設施建設突飛猛進,交通運輸量節節攀升,支撐了國民經濟的快速發展。盧春房認為,評價分專業管理體制的合理性,要用歷史的眼光看。按照當時經濟社會發展對交通運輸的強烈需求,分專業管理體制是合理的,尤其是改革開放以后,在有關部門的共同努力下,我國交通運輸事業取得了突飛猛進的發展,有力地支撐了國民經濟的快速發展。

近年來,我國交通運輸能力短缺的問題已不突出,交通運輸事業的重點轉向高質量發展。為此,黨中央、國務院建立了綜合交通管理部門并發揮了重要作用。但是,盧春房也指出,由于歷史原因和利益交叉,當前綜合立體交通仍存在著6方面問題。例如,體制機制尚未完全理順、項目建設仍然是各自組織、思想理念尚未完全轉變、技術壁壘尚未打破、運營管理尚未統一協調,以及資源共用尚未完全實現。

為解決上述問題,盧春房從可操作的技術層面提出了促進綜合立體交通通道一體化規劃建設、推動公鐵水航一體技術創新、提升協同管理與一體化服務水平等一系列重點工作。

/ 促進綜合立體交通通道一體化規劃建設 /

關于綜合立體交通通道一體化規劃建設的內涵,盧春房解釋:“就是節約、集約利用通道線位資源、岸線資源、土地資源、空域資源,統籌考慮多種運輸方式規劃建設,充分利用地上、地下和水上、水下空間,推進公鐵線路一體化,促進過江、跨灣、穿越環境敏感區的通道與航運、防洪安全和生態環境等協調發展,優化資源配置,提高資源利用效率。”

公鐵同步規劃建設

盧春房指出,同路由通道的公路和鐵路應盡量同步規劃和建設,如果無法實現同步建設,則必須為后建者預留建設條件。同步規劃建設可以將公路與鐵路之間的保護區替換為隔離臺階,經測算并線間距可設置為4.2米;公路橋梁與鐵路橋梁同步規劃建設時,以錢塘江二橋為例,其公路橋與鐵路橋的并行間距可設置為0.9米。如此,可以節約大量的國土面積。

如果按照《公路鐵路并行路段設計技術規范》中的Ⅰ級計算,高速公路與鐵路的間距應為50米,公路橋梁與鐵路橋梁并行建設時的并行間距最小為35米。與此相比,盧春房提出的建議在建設高速公路與鐵路時,每公里可節約4.58萬平方米國土面積;在建設公路橋梁與鐵路橋梁時,每公里能夠節約3.41萬平方米國土面積。國土面積的節約不僅意味著節省投資,對守護120萬平方公里耕地也具有重要意義。

綜合立體交通通道的一體化規劃建設可以節省大量的國土面積。

公路在上鐵路在下

盧春房提出,可以采用“公路在下鐵路在上”的方式分層建設公路和鐵路,公路和鐵路都可以采用橋梁的結構形式。雖然目前在我國隧道工程中,尚無公路與鐵路上下層建設的先例,但從盾構施工或TBM施工的情況看,隨著斷面直徑的加大和結構的優化,隧道內公路與鐵路上下層設置是有可能實現的。上下層建設與并線或共線建設相比,還可進一步節省土地。

江河通道資源綜合利用

隨著我國經濟社會的快速發展,跨江跨河需求日益強烈,橋隧通道建設速度也不斷加快。其中,一座城市各個區之間跨江跨河的通道建設速度更快。

1957年,長江上的第一座大橋——武漢長江大橋建成。隨后,長江上的橋梁越來越多。據不完全統計,目前長江上已有橋梁百余座,僅武漢市就建成了15座跨越長江的橋梁,數量可觀,極大地方便了公眾的出行。但是其中公路與鐵路合建的橋梁數量較少,只有武漢長江大橋和天興洲長江大橋兩座。

盧春房指出,未來城市軌道交通、市域軌道交通、城市間軌道交通,甚至國家鐵路網需要跨越長江時,如果重新修建跨江通道,必將造成資金浪費和岸線資源的浪費,所以秉承珍惜資源的理念,統籌使用立體(并行)建設應成為跨江跨河通道建設的原則,而公路與鐵路統一建設可以節省大量資金。例如,滬蘇通長江公鐵大橋,為新建上海至南通鐵路、通蘇嘉城際鐵路和錫通高速公路共同的過江通道,采用四線鐵路與雙向六車道高速公路合建的模式,最大跨度1092米。如果按照公路和鐵路分別建設的模式,投資金額將達到216.43億元,而實際通過公路與鐵路合建的模式,只用了141.91億元。

/ 推動公鐵水航一體技術創新 /

創新是交通發展的不竭動力,公鐵水航一體創新是綜合立體交通發展的助推劑和黏合劑。實現交通通用技術共同創新并共享,可以為制定交通行業某些基礎設施、運輸服務和組織管理的通用標準打下基礎,為綜合立體交通提供標準和技術支撐。盧春房從7方面為公鐵水航一體技術創新提供了參考。

橋隧修建技術:包括公鐵共建橋梁、雙層橋梁和城市多層橋梁;公鐵雙層隧道、城市多層隧道、多功能隧道、跨海長大隧道的通風和救援;城市空間隧道上下布置,隧道與地面公鐵設施分層布置等。

材料技術:包括混凝土耐久性、超高強混凝土和輕型混凝土;耐候鋼、高強鋼、高韌性鋼和輕型鋼;綠色材料、高分子材料及新型材料等。

安全技術:包括公路和鐵路之間的安全距離;風雨雪、地震、地質等自然災害預警預防技術;無感安檢技術;對外來物(人)的自動識別和預警技術等。

健康管理技術:包括建立完備的標準體系,發展智能化的定期檢測技術和在線長期監測技術,發展考慮不確定性的評估和預測理論,以及面向工程的性能評估技術和事故預警技術,體現全生命周期成本管理理念。科學決策,推廣狀態修、研究預防性養護等。

提效技術:包括公鐵水航運輸調度指揮技術、運輸組織技術及客貨流組織技術等。

信息技術:包括公鐵水航信息平臺建設運行技術;北斗、5G應用技術、云計算、區塊鏈技術和全國交通大數據收集挖掘技術;客運一卡通及貨運一票制技術等。

智能綠色技術:包括智能建造、智能裝備和智能運營服務技術;綠色建造、綠色裝備及綠色運維技術等。

/ 提升協同管理與一體化服務水平 /

盧春房指出,機場、車站建成運營后,能否發揮好綜合交通樞紐的作用,關鍵在管理。目前,我國綜合交通協同管理一體化服務水平還有較大提升空間。機場一般屬于當地政府管理,較好協同;車站內一般由中國國家鐵路集團有限公司管理,車站外由當地政府管理,需協調一致。為此,建立綜合交通信息平臺非常必要和緊迫。

關于綜合交通信息平臺的建立,盧春房提供了思路——打破行業條塊分割和行政壁壘,聯合公路、鐵路、民航及城市交通等行業管理部門,推進區域內綜合交通信息的整合與實時共享,建立綜合交通信息平臺。

南沙大橋

此外,為方便公眾出行、提高運輸效率,盧春房建議建立協調管理機構,負責例如綜合交通樞紐站內和站前廣場的管理、進出站道路和落客平臺的管理、火車朝夕到發時間與公交地鐵運行時間的對接等。

/ 注重綜合立體交通基礎設施建設經濟效益 /

我國交通基礎設施按功能劃分為經營性和保障性兩種。保障性交通基礎設施主要指保障國家安全和民生的設施,例如進藏或進疆的部分公路和鐵路、邊境的公路和鐵路,以及農村公路等。盧春房指出,保障性交通基礎設施不能按投資效益衡量是否可以修建,但規模標準要適度,以免造成浪費。而經營性交通基礎設施則必須按投資效益衡量是否建設、何時建設。但項目在規劃時尚不具備評估的條件,如何確定項目是否需要?盧春房根據理論研究和以往實踐,認為用交通基礎設施能力利用率指標評價較為科學,該指標不僅可以評價單個項目,而且可以評估一個通道中綜合立體交通基礎設施是否需要建設、何時建設,以及具體的交通組合形式。

盧春房認為,發展綜合立體交通需要轉變傳統觀念、創新思維,需要有關部門和企業共同推進,以及科技的支撐。按照黨中央、國務院部署做好各項工作,到2035年,綜合立體交通建設將大見成效,交通運輸的戰略性、前瞻性、基礎性、服務性功能將更加凸顯,對社會經濟發展的貢獻將更加巨大。