童年期情感虐待與青少年自傷行為的關系:一項有調節的中介分析

譚紅秀,林詩韻,龍易成,曾 燦

(1.韶關學院教育科學學院心理學系,韶關 512005;2.中南大學湘雅二醫院精神科,長沙 410000)

1 引言

自傷是指不以自殺為目的的自我傷害,包括割傷手臂,拔頭發,用頭部撞擊墻壁,咬傷等形式(王玉龍,蘇慧娟,藺秀云,2023)。青少年是自傷行為的高發人群,國內青少年群體的自傷率高達24.7%(Qu et al,2023)。自傷行為與多種心理障礙如抑郁癥、人格障礙等相關,是預測個體日后自殺的重要危險因素。個體自傷行為發生后一年內,其自殺風險增至一般人群的 66 倍(Hawton et al.,2015),并在隨后逐年提高,極大地增加了自殺的可能性,為青少年的健康成長埋下了重大安全隱患。已有研究發現,童年期虐待與青少年期自傷行為間存在密切聯系(何強 等,2023;胡義秋 等,2023)。童年期虐待包括情感虐待、情感忽視、軀體虐待、軀體忽視、性虐待等形式(Bernstein et al.,2003),其中,情感虐待雖然在兒童中廣泛存在,但因為其形式的隱蔽性、普遍性等特點,使得既往研究者對兒童期情感虐待后造成的影響缺少關注,因此,本研究將重點關注情感虐待對自傷行為產生影響的路徑。

1.1 情感虐待對自傷行為的影響

已有研究發現,童年期虐待與青少年自傷行為有密切的聯系,如一項對中學生的大規模問卷調查發現(陳雁如 等,2019),軀體虐待經歷是中國農村地區青少年自傷行為的重要危險因素。也有研究者報告了性虐待、情感忽視等對自傷行為產生的不良影響(汪小燕 等,2020)。

1.2 焦慮的中介作用

幼兒期是大腦發育的關鍵期,經歷過童年期虐待的個體或導致神經發育及神經遞質的失調,進而在青春期面對壓力事件時,產生更強烈的負面情緒,以及更過激的反應(Agorastos,Panagiota,& Gerasimos,2018)。焦慮情緒是一種對壓力事件的消極預測,是經歷過童年期虐待個體常見的負面情緒之一,當個體焦慮程度過于強烈,同時缺乏適當的情緒調節策略時,個體的自我保護機制或促使其采取自傷行為以回避負面情緒帶來的痛苦(何燦 等,2022)。如魯婷等(2019)發現,自傷行為能使自傷者在較短的時間內從消極情緒中逃離,自傷行為的實施對負面情緒的調節具有即刻生效的效果。因此,自傷行為對于情緒調節不良個體可成為迅速有效的情緒調節手段(魏華 等,2023)。此外,遭受過早期情感虐待的個體易形成沖動型人格(張珊明 等,2022),在焦慮狀態下易錯誤歸因,將問題歸結于與自我相關的因素而難以接納自己,并有迫切解決問題的沖動,從而做出懲罰自己的行為。綜上所述,本研究提出假設2:焦慮情緒在情感虐待和青少年自傷行為間起中介作用。

1.3 表達抑制的調節作用

情緒調節是指個體對自身情緒的產生、知覺及表達進行控制的過程(Gross,1999;Gross,2002),常見的情緒調節策略包括認知重評和表達抑制。表達抑制是一種非適應性情緒調節策略,使用該策略的個體傾向于壓抑自我情緒的感知,控制情緒不向外表達,情緒的表達具有內隱性(王振宏,郭德俊,2003)。例如,面對他人的冒犯,即使感到十分不悅也不顯露于外。表達抑制通過抑制情緒的表達可以暫時減少負性情緒體驗,但長期來看與更多負性情緒的累積相關(郭曉棟 等,2023)。已有研究證實,表達抑制的使用頻率與焦慮、抑郁等負面情緒的出現呈顯著正相關(Joormann &Gotlib,2010;楊慧芳,熊俊霞,董潮恩,2017),即表達抑制策略使用越頻繁,個體焦慮情緒的檢出率越高(陳亮 等,2015)。有研究發現,采用積極的情緒調節策略如認知重評,和消極的調節策略如表達抑制,雖然在個體的行為反應上未表現出顯著差異,但在生理反應上卻有明顯的不同。當采用積極的調節情緒策略,個體在降低其情緒的體驗和行為表達的同時,還會降低其相應的生理反應;但是當個體調用表達抑制策略時,則會增強其心血管和皮膚電系統的交感神經激活,反而增強了焦慮體驗(程利 等,2009)。因此,當個體經歷了童年期情感虐待這一負性事件后,如果采用表達抑制的調節策略,有可能增強其焦慮體驗,從而提高自傷行為的可能性。基于此,本研究提出研究假設3:表達抑制在情感虐待和焦慮之間起調節作用。

綜上所述,本研究構建了一個以童年期情感虐待為自變量,自傷行為為因變量,焦慮為中介變量,表達抑制為調節變量的中介模型,探討情感虐待對青少年自傷行為的影響,用以檢驗童年期情感虐待與青少年自傷行為的關系以及焦慮和表達抑制在其中的作用,為探索青少年自傷行為問題提供理論支持。

2 方法

2.1 被試

本研究采用分層隨機抽樣,在廣東省韶關市重點中學中隨機抽取2所,普通中學中隨機抽取3所,共5所中學。其中,3所完形中學,1所初級中學,1所高級中學。在每所中學的每個年級中隨機抽取2~4個班級,被試包括了初中和高中所有6個年級的學生。發放問卷3250份,回收有效問卷3003份,回收率達到92.4%。研究通過了韶關學院醫學院倫理審批。

2.2 工具

2.2.1 青少年自我傷害問卷(Adolescents Self-harm Scale,ASS)

采用由馮玉修訂標準化后的“青少年自我傷害行為問卷”(馮玉,2008)。該問卷共18個條目,各條目包括自傷行為次數評估和對身體傷害程度評估兩個部分,自傷行為次數的評估分為0次、1次、2~4次和5次及以上4個等級,對應得分為0~3分;對身體傷害程度的評估分為無、輕度、中度、重度和極重度5個等級,對應得分為0~4分。采用自傷行為次數和程度的乘積評估自傷水平,總分越高表示自我傷害水平越高。該量表的Cronbach’sα系數為0.850,具有較高的內部一致性。

2.2.2 兒童期虐待量表(Childhood Trauma Questionnaire,CTQ)

文友說她小時候經常生毒瘡,腫痛難當時,母親就搭個梯子,爬到屋頂,采幾株瓦松下來,搗爛,給她敷上,不出半日,毒瘡消了腫。

研究中使用的問卷由Bernstein等人編制,中南大學湘雅醫學院修訂完成的版本,是目前廣泛認可的測量兒童期虐待的量表之一。該量表共計28道選擇題,包括五個維度:情感虐待、軀體虐待、性虐待、軀體虐待和軀體忽視。采用5級計分方式,1~5代表從“從不”到“總是”。分數越高,代表童年期受到的虐待程度就越大。整個問卷的Cronbach’sα系數為0.64,具有較好的內部一致性。

2.2.3 情緒調節問卷(Emotion Regulation Questionnaire,ERQ)

使用由Gross編寫的情緒調節量表。共10題,采取7點評分,分數越高,說明方法的使用越頻繁。量表由認知重評和表達抑制兩個維度組成。其中,認知重評維度有6題,表達抑制維度有4題。此問卷具有較好的內部一致性(Cronbach’sα系數為0.789)。

2.2.4 焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)

該量表由Zung于1971年編制,常用于臨床上評定個體的焦慮感受水平。該量表共有20題,采用4級評分法:1~4分,代表從很少有到絕大部分有。將二十個題目相加后得到粗分,用粗分乘以1.25后取整數部分得到標準分,得分越高,焦慮程度越大。

2.3 問卷的施測

施測前,先對問卷施測人員進行統一培訓,確定一致的指導語,保證所有被試可以清晰無誤地了解信息。在取得了學校及被試的知情同意后,由培訓后的心理學教師及本科生擔任主試,班主任或科任老師現場輔助,在課室采用紙質問卷進行數據收集。每個教室確保同時存在一名主試及輔助老師,要求學生仔細閱讀指導語后按要求認真作答。主試現場解答調查人員疑問,并負責收集、審核問卷。

2.4 數據分析

首先,在Excel表格中錄入問卷的信息,對錄入的數據,每班隨機抽檢10份,以保證數據錄入的準確性。其次,采用SPSS 21.0對各變量進行相關分析、卡方檢驗及t檢驗。最后,使用Process2.16插件檢驗焦慮在童年期情感虐待與自傷行為之間的中介效應,以及表達抑制在童年期情感虐待與焦慮之間的調節作用。

3 結果

3.1 共同方法偏差檢驗

由于研究中獲得的數據均來自被試的自我評估,為避免可能存在的共同方法偏差,采用Harman單因素檢驗進行分析,結果顯示8個因子的特征根大于1,其中,最大的因子能夠解釋22.36%的總變異,其他因子的解釋能力均低于40%,因此,研究中不存在顯著的共同方法偏差。

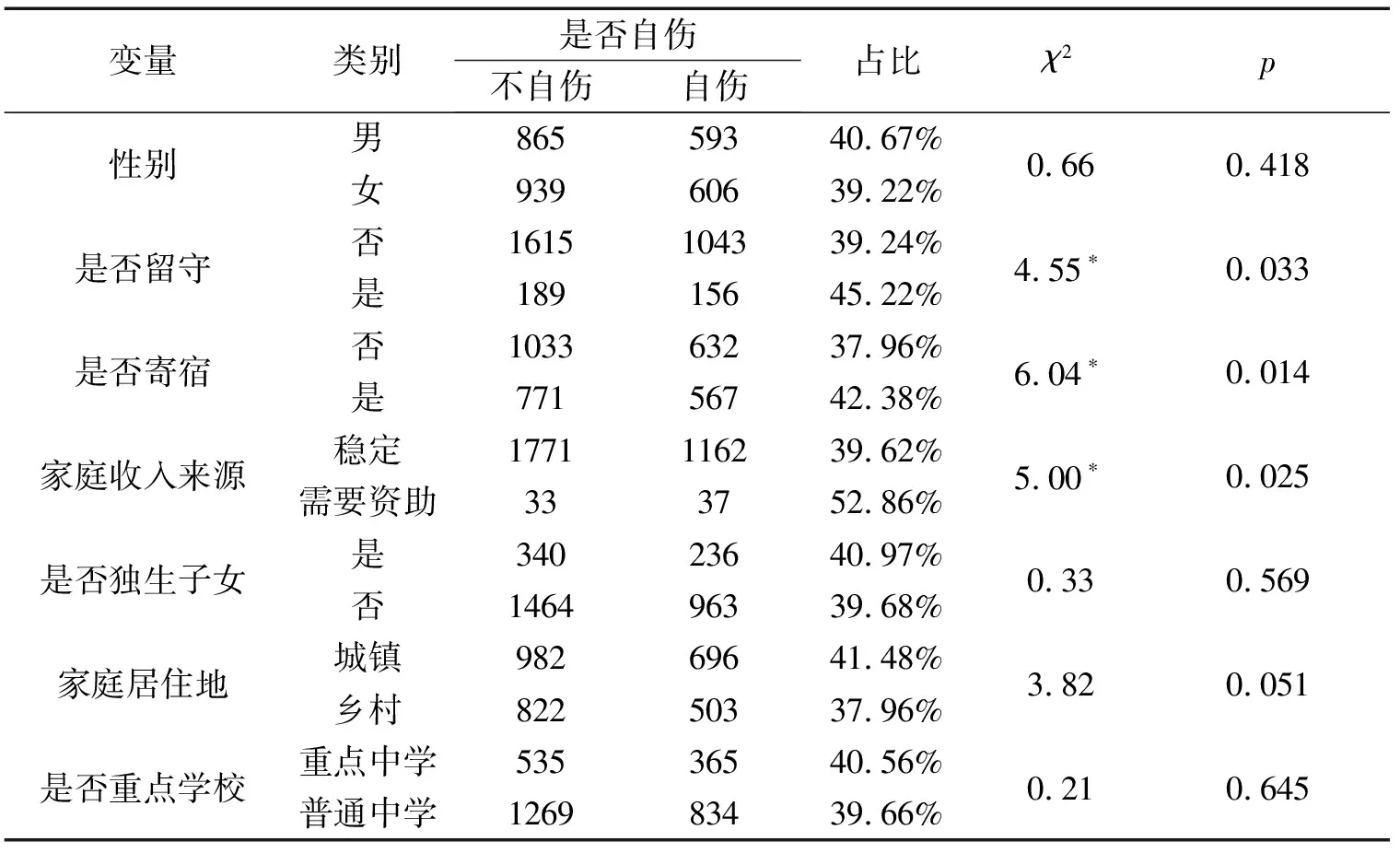

3.2 自傷行為的人口學特征分析

對被試的人口學背景進行分析,結果顯示,是否留守、是否寄宿、家庭收入來源以及不同年級間在自傷行為上存在顯著差異。因此,這四個因素作為協變量進入進一步的分析。對初一到高三的6個年級間進行事后t檢驗,發現初一學生的自傷水平顯著低于高一、高二、高三年級的學生,其他年級間無顯著差異,具體情況見表1。

表1 自傷行為的人口學背景分析

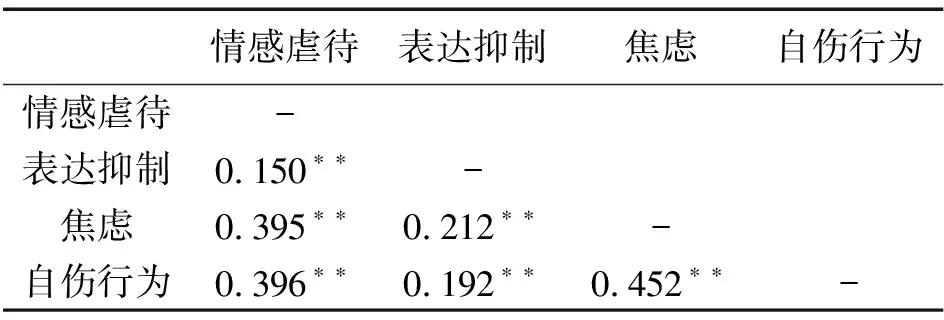

3.3 各變量間相關分析

對模型中各變量采用皮爾遜相關進行分析,結果顯示,情感虐待、表達抑制、焦慮及自傷行為之間兩兩存在顯著正相關(見表2)。

表2 各變量間的相關分析

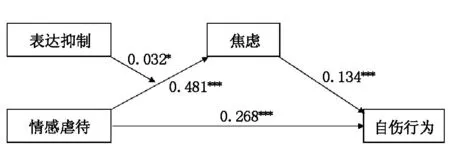

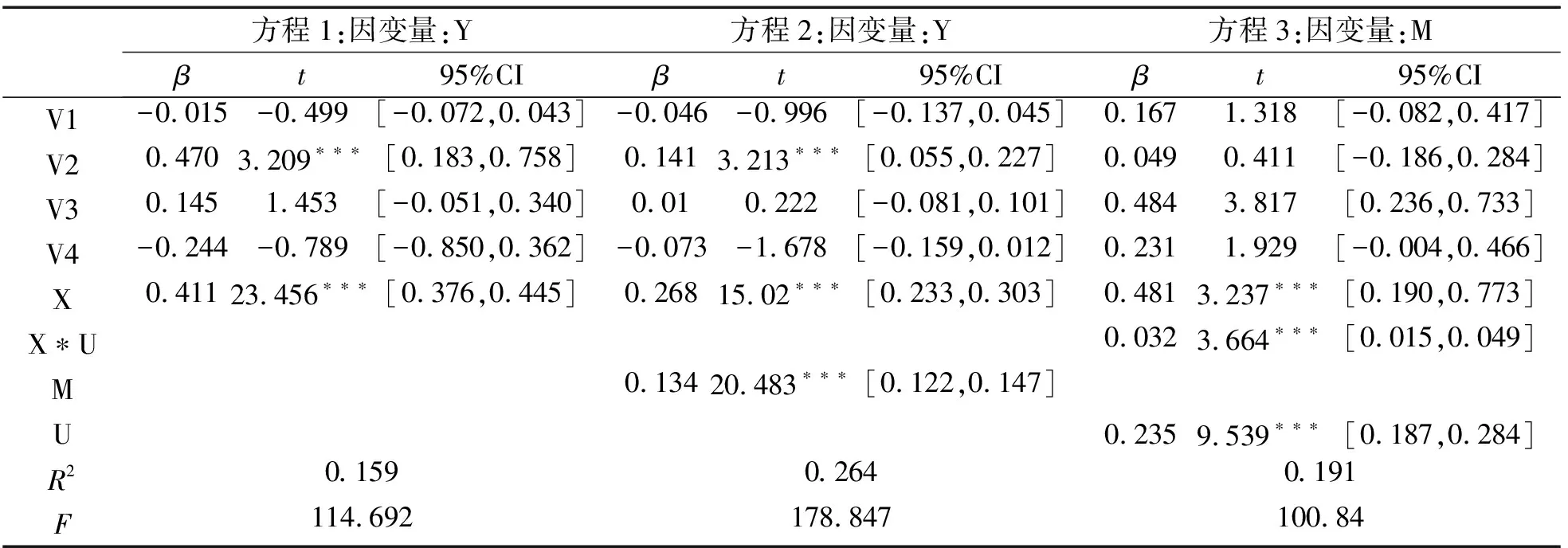

3.4 有調節的中介模型檢驗

為探索童年期情感虐待與青少年自傷行為之間的關系,本研究構建了以情感虐待為自變量、自傷行為為因變量、焦慮為中介變量、表達抑制為調節變量的中介模型(見圖1),采用Process3.3插件對該有調節的中介模型進行檢驗分析(見表3)。研究發現,童年期情感虐待對青少年的自傷行為風險有顯著的正向影響(β=0.268,p<0.001),童年期情感虐待對青少年焦慮情緒有顯著的正向影響(β=0.481,p<0.001),焦慮情緒對青少年自傷行為風險有顯著的正向影響(β=0.134,p<0.001)。因此,該結果表明焦慮在童年期情感虐待和青少年自傷行為之間起中介作用。童年期情感虐待×表達抑制對青少年焦慮的影響顯著(β=0.032,p<0.001),表達抑制的調節作用顯著,表達抑制調節了中介模型的前半段路徑。

圖1 中介效應路徑圖

表3 有調節的中介效應檢驗

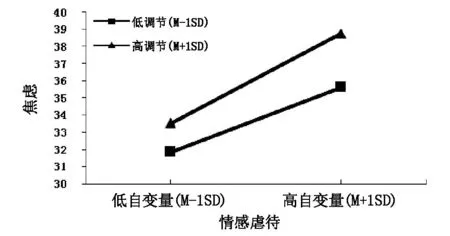

為更好地理解表達抑制的調節效應,進一步使用簡單斜率檢驗考察表達抑制在青少年情感虐待,焦慮和自傷行為之間調節作用,取表達抑制的Z分數正負1個標準差分別作為高分組和低分組,進行簡單斜率檢驗。結果發現,在低表達抑制組,童年期情感虐待對焦慮的影響顯著(t=0.109,p<0.001);而在高表達抑制組,童年期情感虐待表現出對焦慮更顯著的影響(t=0.151,p<0.001),見圖2。

圖2 簡單斜率檢驗圖

4 討論

本研究通過對3250名中學生進行問卷調查,發現童年期情感虐待、焦慮、表達抑制與青少年自傷行為兩兩間顯著相關,童年期情感虐待可以正向預測青少年自傷行為,焦慮在情感虐待和青少年自傷行為間起中介作用,表達抑制調節情感虐待和焦慮情緒之間的關系。

結果顯示,整個中學階段,學生從初一開始,自傷行為比例有逐年升高趨勢,初一學生相比所有高中生表現出顯著更低的自傷水平,但初二、初三學生與高中生不存在顯著差異。既往研究中,對初中與高中階段的自傷水平調查,存在不一致的結果,如胡旺等(2019)對江西省初中生和高中生自傷率的檢測,發現兩者間不存在差異,還有其他研究者則支持高中生自傷率高于初中生這一結果(顧璇,李紅影,湯建軍 等,2016)。本研究的結果與后者相一致,這可能與地域差異、選取學校以及被試數量等原因有關。值得注意的是,本研究中的初中生僅在初一階段,顯示更低的自傷水平,進入初二后,群體的自傷水平與高中階段已經不存在顯著差異,暗示了初二初三學生或體驗到了與高中生類似的高學業壓力。

結果表明,留守青少年比非留守青少年的自傷率更高。這或許與留守青少年與父母之間的物理距離及心理距離較大,對依戀的情感需求不能得到滿足,在面臨壓力事件或者消解負面情緒時,不能及時獲得父母的安撫等有關(王玉龍,袁燕,張家鑫,2017)。類似的,寄宿青少年的自傷率高于非寄宿青少年。寄宿青少年與留守青少年有相似的處境,與家人的接觸較少,因寄宿的原因不能及時得到家人的關注與疏導,需獨自面對學業壓力、人際關系、劇烈情緒波動等問題(程峰 等,2021),無法及時獲得成年人的有效安撫,繼而可能通過采用自傷行為來緩解焦慮。研究結果還顯示,重點中學與非重點中學的學生在自傷行為上不存在顯著的差異,與已有研究結果有所出入(何健,楊汴生,鐘婭 等,2008),這可能與被試樣本量的選取及不同區域間的教育資源差異等原因有關。

本研究發現,青少年童年期情感虐待可以正向預測青少年自傷行為。有研究者認為,自傷行為可分為病理性自傷和發展性自傷,相對于發展性自傷,病理性自傷與早年的生物易感性相關性較高(于麗霞,2013),而發展性自傷的個體其身心基礎基本正常,只是由于受到不利環境的影響出現不適應情況,而早期情感虐待正是導致發展性自傷形成的重要原因(Yates,2004)。良好的生活環境是青少年健康成長的重要因素,一個溫暖關注的環境有助于青少年形成健全的人格以及積極的情緒調節策略(江光榮 等,2011)。而童年期情感虐待作為一種早期的創傷性經驗,發生于個體的幼年階段,此時個體的自我防御機制不夠成熟,對于外界的漠視、敵意等負面情緒缺乏有效的防御機制,從而錯誤地歸因于自我,有可能導致其將痛苦指向自我,對自我進行攻擊,通過自傷行為懲罰自我。以往研究者更傾向于關注如軀體虐待、性虐待等嚴重的身體虐待,但有研究證實,情感虐待與其他形式的虐待如軀體虐待等有相似的影響(Vachon et al.,2015)。本研究的結果支持了情感虐待在青少年自傷行為中的作用。

本研究發現,焦慮在童年期情感虐待和青少年自傷行為之間起部分中介作用,焦慮情緒影響到個體在青少年期的自傷行為。李陸等(2022)的研究也證實,童年期虐待與抑郁、焦慮的程度呈顯著正相關。另一項研究也表明,父親和母親的身體和心理攻擊均會增加孩子的焦慮情緒(Wang et al.,2016)。遭受過情感虐待的個體自我效能感相對較低,遭遇挫折時傾向于自我否定,缺乏獨立解決問題的信心,從而易產生焦慮情緒。其次,童年期虐待易影響個體成年后產生有關自我和他人的錯誤歸因,對于自我的過多懷疑也可能是焦慮產生的原因之一(俞國良,李森,2021)。同時,大量研究報告,焦慮情緒對自傷行為的產生具有重要影響,甚至焦慮情緒相比抑郁情緒對個體的自傷行為具有更高的預測作用(Caldwell et al.,2019)。結合已有的研究結果,提示焦慮是自傷行為的重要危險因素,通過緩解焦慮這一情緒或可有效降低青少年自傷行為發生的可能。

最后,研究結果顯示,表達抑制在焦慮對情感虐待和自傷行為中介模型中起調節作用,表達抑制調節了該中介模型的前半段路徑。這表明,無論是在高表達抑制還是在低表達抑制的作用下,童年期情感虐待對焦慮的影響都會加強,但在高表達抑制時童年期情感虐待對焦慮的影響會更強,提示了表達抑制策略對負性生活事件的調節存在不利因素。表達抑制策略的使用越頻繁,負面生活事件更容易增強負面情緒體驗的產生(羅崢 等,2012)。積極的情緒調節方式如認知重評、積極關注等更有利于個體的身心健康發展,情緒調節靈活性更高的人,其抑郁和焦慮的水平更低,從而對自傷行為的預防及改善產生積極影響。因此,有意識地引導自傷青少年采取更積極的情緒調節策略,重新評估曾經歷過的負面事件,減少其對自我的責備與懲罰,增強對自我的關懷,或將對其自傷行為產生積極影響。

本研究也存在以下一些不足:首先,在中介變量的選取上,僅關注了焦慮情緒,未對其他負性情緒如抑郁、憤怒、羞愧等,給予更全面的探索,未來的研究可對這些不同的負性情緒在自傷行為中的影響進行挖掘。其次,本研究采取的是橫斷面研究,無法很好地追蹤解釋童年期的情感虐待對現階段的自傷行為的影響,在未來的研究中,可采取橫向研究和縱向研究相結合的研究方法,對自傷行為進行連續的觀察,以探索自傷行為隨時間的動態變化性。最后,自傷行為有病理性自傷和發展性自傷兩種不同類型,情感虐待主要影響到個體發展性自傷行為的出現,但本研究未對該兩種不同類的自傷行為進行區分探討,在以后的研究中需要做進一步的考慮。

5 結論

(1)是否留守、是否寄宿、家庭收入來源以及不同年級間在自傷行為上存在顯著差異。(2)童年期情感虐待、焦慮、青少年自傷行為、表達抑制兩兩顯著相關。(3)童年期情感虐待可以預測青少年的自傷行為。(4)焦慮在童年期情感虐待與青少年自傷行為間起部分中介作用。(5)表達抑制調節了情感虐待和焦慮之間的關系,高表達抑制時,童年期情感虐待對焦慮的影響更強。