高面板堆石壩分期分區填筑高差對壩體變形影響研究

鄭治之,肖雨蓮,羅 悠,李洪濤,姚 強,張正勇

(1.四川大學水利水電學院,四川 成都 610065;2.四川大學水力學與山區河流開發保護國家重點實驗室,四川 成都 610065;3.中國水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610065)

0 引 言

混凝土面板堆石壩取材方便且造價低,易于施工,能適應復雜的地質條件,已成為發展最快的壩型之一[1]。壩體變形是引起面板堆石壩面板開裂、脫空或滲漏的主要因素之一,而高面板堆石壩的分期填筑,對于壩體和面板的應力、變形特性會產生一定的影響[2]。

高蓮士等[3]對高面板堆石壩進行變形分析,認為壩體的施工臨時剖面形狀與壩體變形特性相關。潘菲菲等[4]構建了高面板堆石壩填筑分期斷面優化模型,對填筑斷面的形狀和尺寸進行了優化。王仁超[5]等通過建立上庫填筑分期分區優化模型,利用異質粒子群算法優化求解得到最優的分期分區填筑方案并進行了驗證。關志誠[6]對高面板堆石壩分期分區填筑方案優化展開了研究,從填筑形式、高差控制等方面優化分期分區填筑方案。譚麗麗[7]建立了數學模型來優化面板堆石壩分期分區填筑方案,系統研究了不同影響因素對壩體填筑的影響機制以及壩體變形與壩體填筑斷面分區型式、尺寸之間的關系。早期發布的混凝土面板堆石壩施工規范[8]中規定壩體分期分區上下游填筑高差應不大于40 m,而新發布的規范[9]將其修訂為30 m。為研究實際工程中填筑高差對壩體變形的影響,本文運用FLAC3D對阿爾塔什面板堆石壩進行三維數值模擬,得到填筑高差對壩體應力變形的影響規律并提出高差控制參數。

1 工程概況

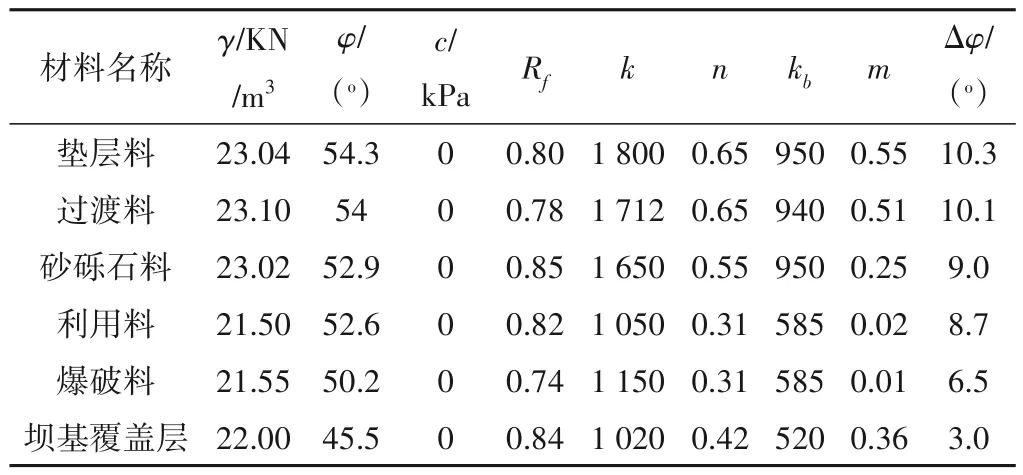

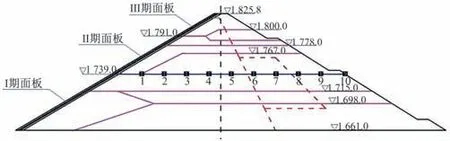

阿爾塔什水利樞紐工程是新疆葉爾羌河干流山區下游河段的控制性水利樞紐工程,水庫總庫容22.49 億m3,正常蓄水位182.0 m,電站裝機容量755 MW。擋水壩為混凝土面板砂礫石堆石壩,壩頂寬度為12 m,壩長795 m,最大壩高164.8 m,覆蓋層地基最大厚度為94 m,上游主堆石區采用砂礫石料,上游壩坡坡度為1∶1.7,下游壩坡坡度為1∶1.6。壩體標準剖面圖如圖1所示,壩體材料分區主要分為:上游蓋重區、上游鋪蓋區、混凝土面板、墊層料區、特殊墊層區、過渡料區、砂礫料區、石方利用料區、爆破料區、水平排水料區。

圖1 大壩橫剖面圖Fig.1 A cross section of the dam

2 數值模擬

采用ANSYS 軟件進行前處理,建立大壩三維模型圖,并進行網格劃分,然后將網格節點信息和單元信息另存為.lis 文件,導入FLAC3D中對模型進行材料賦值、設置邊界條件、加載信息等處理后進行求解,最后利用Tecplot軟件對計算結果進行后處理。數值計算模擬了壩體和覆蓋層地基,網格尺寸控制為4 m,其基本計算流程如圖2所示。

圖2 基本計算流程圖Fig.2 Basic calculation flow chart

因FLAC3D、ANSYS 等大型數值模擬軟件中沒有內置的鄧肯-張模型,且FLAC3D中自帶的FISH 語言并不能實現新本構模型的開發,故采用VS2010 軟件中的c++編程模塊,利用插件在VS2010 中生成與FLAC3D軟件聯機的模型模板,再修改內置本構模型編碼。

2.1 計算模型

對于面板堆石壩,承受的荷載主要是壩體自重和水壓力,本文僅研究施工期變形特性,因此水荷載可忽略,僅考慮重力荷載。地基覆蓋層高94 m,壩體高度為164.8 m,壩長795 m,大壩與地基整體模型在x方向的范圍為0~845 m,在y方向的范圍為0~258.8 m,在z方向的范圍為0~795 m。約束模型底面y=0和約束模型側面z=0、z=-795 m,x=0、x=845 m,三維網格模型如圖3所示。

圖3 壩體與地基三維網格模型Fig.3 3D mesh model of dam and foundation

2.2 材料參數

筑壩材料采用本次開發的鄧肯-張模型,混凝土面板采用彈性模型,壩體、面板及接觸面的材料參數如表1~3所示。

表1 模型計算參數表[10]Tab.1 Model calculation parameter block

表2 面板計算參數表Tab.2 Panel calculation parameter block

表3 接觸面單元計算參數表Tab.3 Calculation parameters of contact surface element block

2.3 計算方式

對于高面板堆石壩,全斷面一次填筑不能滿足防洪度汛及施工進度等要求時,需采用分期分區的填筑方法。分期分區填筑分為全斷面平起填筑和錯臺填筑,反抬高下游的錯臺填筑形式一期填筑高差大,填筑方量大,有利于加快施工進度和提前形成擋水條件且可有效協調上下游堆石區界面以及臨時斜坡位置處的變形。故采用反抬高下游的填筑形式研究分期分區填筑臨時斷面上下游高差對壩體變形的影響,通過改變一期壩體填筑末期,即圖4中Ⅰ-4 部分壩體上下游填筑高差,用FLAC3D軟件分別計算了阿爾塔什堆石壩一、二期填筑臨時斷面施工新、老填筑體的高差為5、10、15、20、25、30 m六種情況下的壩體應力變形分布,對6 種方案進行比較分析。以高差5 m 為例,填筑示意圖如圖4所示。

圖4 分期分區填筑示意圖(單位:m)Fig.4 Diagram of filling by stages and zoning

3 計算結果分析

3.1 一期壩體填筑完成后的壩體應力變形

各方案的上下游填筑高差的不同體現在Ⅰ-4壩體填筑上,因此重點關注壩體在一期壩體填筑完成以后的壩體應力變形,計算結果見圖5。

由圖5(a)可見,一期壩體填筑完成以后,隨著上下游填筑高差的增加,豎直沉降呈現指數型增長,尤其明顯的是當上下游高差達到30 m 時,壩體豎直沉降最大值達到了84.8 cm,與高差為5 m 時壩體最大沉降值47.6 cm 相比,前者為后者的1.78倍。

由圖5(b)可見,隨著上下游填筑高差的增加,上下游水平位移先減小再增長,在高差10 m 時同步出現拐點,高差大于10 m 以后,下游側水平位移急劇增長,上游側水平位移變化不大,因此上下游水平位移差也隨之顯著增長。

由圖5(c)可見,壩體最大和最小主應力值隨填筑高差變大而呈現增加的趨勢。當上下游高差達到30 m時,壩體最大主應力的最大值達到了2.23 MPa,與高差為5 m 時壩體最大主應力的最大值1.95 MPa相比,前者為后者的1.14倍。

圖5 一期壩體填筑后壩體應力變形圖Fig.5 Stress and deformation diagram of dam body after the first phase of dam body filling

由分期填筑方案可知,填筑高差越大,一期壩體填筑方量越大,根據計算結果得填筑高差越大會造成較大的應力變形,從而使得上下游材料分區部位存在更大的概率朝向下游座落變形,可能會產生不利的剪切變形,也使得一期面板澆筑以后,發生面板脫空的幾率也增加了,對面板穩定不利。

3.2 同一高程上下游各特征點沉降結果分析

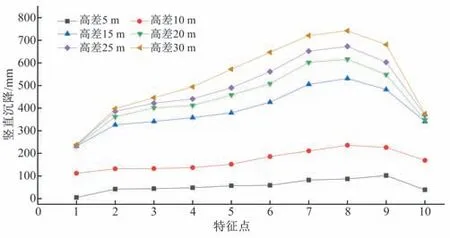

為了進一步分析填筑高差對壩體沉降變形的影響,如圖6所示,在1 739 m高程處選取了10個特征點,沿順坡向從上游到下游依次分布,特征點1~5 位于壩體上游側,特征點5 和6 之間為壩體上下游材料分界線,特征點6~10 位于壩體下游側,特征點1~3 大致位于臨時斜坡的坡底、坡中和坡頂位置在高程1 739 m 水平面上的投影點。一期壩體填筑完成后各特征點位置處沉降結果如圖7所示。

圖6 1 739 m高程處特征點位置(單位:m)Fig.6 The position of feature points at the elevation of 1 739 m

圖7 1 739 m高程處各特征點沉降值Fig.7 Settlement values at each feature point at the elevation of 1 739 m

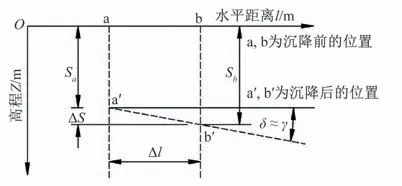

變形傾度法是一種常用的土石壩裂縫估算方法,彭翀等[11]將有限元變形分析與變形傾度法相結合,應用于糯扎渡高心墻堆石壩的裂縫分析,其原理如圖8所示。在大壩同一高程處,取兩觀測點a、b,兩點間水平距離為Δl,某一計算日期Tj兩點累計沉降量分別為Sa和Sb,則定義a和b在日期Tj的變形傾度為:

圖8 變形傾度法示意圖[12]Fig.8 Schematic diagram of deformation inclination method

式中:γ為變形傾度;ΔS為該時刻兩點間的累計沉降差,ΔS=|Sa-Sb|;Δl為兩點間水平距離;δ為沉降點連線與水平面的夾角。

假設土體產生張拉裂縫的臨界變形傾度為γc,當γ≥γc時,則認為土層該處可能發生剪切破壞;反之,則不發生。參考工程經驗,γc一般取1%。

以變形傾度法計算不同填筑高差下一期壩體填筑完成后1 739 m 高程處各特征點間的變形傾度。各相鄰特征點的水平距離均為30 m,由圖7可知,特征點9 和10 間的累計沉降差最大。經計算得,高差25 m 時,特征點9 和10 間的變形傾度γ=0.78%,高差30 m 時,特征點9 和10 間的變形傾度γ=1.02% >γc=1%。由此可得,當填筑高差達到30 m 時,土體可能會發生剪切破壞。

因相鄰特征點水平距離相同,故相鄰兩點間變形傾度與兩點累計沉降差成正比。則由圖7可以看出,各方案下各特征點沉降分布規律大致相同:從整體來看,壩體下游側比上游變形傾度更大;從局部來看,臨時斜坡位置處和上下游材料分界線處沉降變形傾度更大。相同位置處,相鄰特征點變形傾度隨填筑臨時斜坡高差增加呈現遞增的趨勢,在上下游填筑高差達到30 m 時,變形傾度達到臨界變形傾度。因此,建議上下游填筑高差應小于30 m。

3.3 后續填筑對一期面板變形的影響分析

在反抬高下游的填筑形式下,一期壩體填筑結束后澆筑一期面板,由實際工程施工經驗可知,在后續壩體填筑影響下,由于后續二期、三期壩體仍有大方量堆石需要填筑,壩體變形及應力分布會繼續發展。因一期面板的主要支撐結構就是一期壩體,后期填筑造成的壩體變形增長對于已經澆筑完成的一期面板是不利的,因此需要進一步關注后期填筑過程中一期面板的應力變形分布情況,在此基礎上進一步對比分析不同填筑高差下的面板受力狀況。

一期面板頂部澆筑高程為1 715 m,數值模擬計算中追蹤此高程位置處的應力變形隨后續填筑施工過程的增長特點,如圖9所示。

圖9 一期面板后續填筑過程應力變形變化圖Fig.9 Stress deformation change diagram of phase I panel during subsequent filling process

由圖9(a)可知,各種填筑形式下,面板變形變化規律大致相同:①一期面板隨后續填筑高度增加,面板變形也隨之變大;②二期壩體填筑時,面板變形增長較快,而三期壩體填筑時,面板變形增長速度較慢;③填筑高差大于10 m時,高差越大,竣工期面板變形越大。當填筑高差達到30 m時,面板變形最大值達到65.09 mm。④當上下游填筑高差為5 m 時,二期壩體的填筑對面板變形影響較為顯著,二期壩體填筑完成以后達到1 778 m高程,面板變形增加了19.9 mm。由填筑分期方案可知,當上下游填筑高差越小,二期壩體填筑方量越大,且該部分壩體高程較高,而填筑剖面相對較小,使得壩體往上游側擠壓面板的效應更加明顯。由此可知,并不是上下游填筑高差越小對壩體及面板越有利。

由圖9(b)可知,各種填筑形式下,面板應力變化規律大致相同:①一期面板隨后續填筑高度增加,面板應力也隨之變大;②二期面板和三期面板澆筑對一期面板應力影響不大,而三期壩體的填筑對面板應力影響較明顯;③填筑高差不同,竣工期面板應力值不同,整體表現為應力隨著高差變大而遞增的趨勢;④填筑高差不同,面板應力變化速率也不同。上下游填筑高差為30 m 時,三期壩體填筑過程中面板應力變化幅度最大,增加了3 246.79 kPa,大約是高差5 m 時面板應力增加值的2.4倍。

4 結 論

(1)一期壩體填筑完成以后,隨著上下游填筑高差的增加,豎直沉降呈指數型增長,主應力最大值呈逐漸增加的趨勢,高差大于10 m以后,下游側水平位移急劇增長。當填筑高差達到30 m 時,壩體最大豎直沉降84.8 cm,上游側水平位移12.9 cm,最大主應力2.23 MPa。

(2)在同一高程處,相鄰特征點變形傾度隨著填筑臨時斜坡高差增加呈現遞增的趨勢,在上下游填筑高差達到30 m 時,變形傾度達1.02%,超過臨界變形傾度,土體可能發生剪切破壞。較小的填筑高差下,二期壩體的填筑對一期面板變形增加影響顯著,較大的填筑高差下,三期壩體的填筑對一期面板主應力增加影響較明顯。

(3)根據計算結果分析得到,填筑高差越大對壩體應力變形和面板受力更不利,當填筑高差達到30 m 時,壩體將發生剪切破壞。因此在設計填筑方案時,高面板堆石壩反抬高下游的填筑形式下錯臺填筑高差建議不超過30 m。