中國搏擊,千錘百煉

木濃

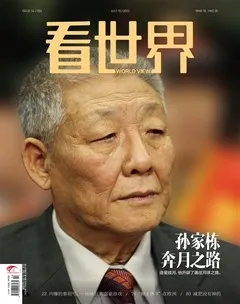

亞洲首位UFC世界冠軍張偉麗

6月11日,UFC(終極格斗冠軍賽)女子雙冠王努涅斯衛冕金腰帶后,當場宣布退役。新的女子P4P(拳擊運動排行榜)第一花落誰家留下懸念,8月20日將打響UFC冠軍衛冕戰的張偉麗是大熱選手。

而曾于今年4月,在倫敦客場戰勝喬伊斯奪得WBO(世界拳擊組織)重量級過渡拳王金腰帶的“大爆炸”張志磊,近日向WBC(世界拳擊理事會)重量級拳王泰森·富里發出挑戰;而同時,喬伊斯宣布啟用“重賽條款”,這意味著,世界拳壇未來至少有一場精彩“惡斗”呈現……

在世界搏擊戰壇陸續展現的“中國力量”,張揚而不張狂,震撼世人的同時,也給搏擊運動在中國的發展帶來新的動力—尤其是歷史最悠久、群眾基礎最廣泛、雙軌制發展模式最成熟的拳擊,或將有望一改新老交替、后備人才嚴重不足、高水平選手斷層等現狀。那么,中國拳擊,能靠什么崛起于世界之林?

拳擊夢

然而,拳擊夢,或者說搏擊夢,讓追夢人魂牽夢縈,卻往往可望而不可即。

于智康迄今最高光的時刻,是2022年10月在中國頂尖格斗比賽的“16進8”中贏下一場。坊間曾流傳他從汽車修理工到綜合格斗運動員的勵志故事。

他的格斗生涯,要從2015年觀看的一場UFC賽事講起。“熱血沸騰的格斗場景讓我‘燃起來。”17歲的于智康感覺找到了人生方向。但是當時綜合格斗還沒真正進入中國市場,他在老家的一家泰拳館學習。

2018年,終于畢業的于智康不顧父親的反對,偷偷跑到山東濟南一家綜合格斗訓練館,以半工半學的方式接受系統的訓練,開始逐夢之旅。

18歲從零基礎開始學拳,他付出了比很多人更多的努力。“其實18歲真的太晚了,但熱愛讓我不顧一切。”他自嘲說道,“那個時候很傻,幻想著自己有一天打到世界的頂級拳臺上。但是,現實會讓你改變。”

隨后的四五年間,他除了為訓練館打工抵扣自己的學習費用和生活費用,就是學拳,在拳擊、摔跤、柔術上投入了大量精力和費用。慢慢地,他有了打比賽的機會,并獲得一些獎金。但是運動員的開銷很大,除了請教練的費用外,他每個月在各種吃食、補給上的投入要5000元,而萬一在比賽中受傷了,就要面臨停工停酬的狀況。

“你看看我的鼻梁是不是有點不一樣?”于智康指著自己的鼻子,“有一次對抗時我被對方一拳打中,很痛,但鼻梁骨沒斷,我也就不在意。后來傷好了,才發現鼻梁歪了,但已經沒得挽回了。”

經過他的提醒,仔細看,可發現他的耳朵也“異于常人”。“這種就是典型的‘餃子耳。”他輕描淡寫地說,玩綜合格斗的都有這“特色”,原因是時常進行地板纏斗摩擦,耳朵腫大所致。

2020年開始,很多比賽不斷延期,沒有收入之余,最令于智康感到痛苦的,是一直需要調整體重:“我的體重是78公斤,比賽要減到66公斤以內,所以每一次費勁地減下來了,比賽卻取消了,難免感到懊惱失落。”

時隔10年,這些問題仍未有清晰的結論,但似乎答案就在前方。

2023年4月15日,英國倫敦,張志磊戰勝喬伊斯奪得WBO重量級過渡拳王金腰帶

考慮到現實原因,他轉型為健身教練,來到廣州發展。然而,不到三個月,他又回到山東與朋友經營起電商。

潘大文是于智康在廣州健身房的同事,也是一名拳擊教練。初中的時候,潘大文就開始學打拳,原因是“跟小伙伴打架打不過”。一開始,他學習自由搏擊,發現學習搏擊既能強身健體,又可以學會一種技能,與此同時可以提高自己防范風險的意識,和躲避風險、保護自己的能力,后來他又學習拳擊、泰拳、柔術、綜合格斗術等。

雖然所學的專業不是體育,但潘大文畢業后發現,自己最喜歡的還是健身運動,于是8年前便開始從事起這一行。“我們這種‘半路出家的很難走職業道路,只能參加一些非正式的比賽。”

對于潘大文來說,拳擊或者說搏擊是他所熱愛的,也是他的職業技能。在關注各種比賽之余,他把更多心思放在提升自己的教學能力上。“越來越多的人學習拳擊或者搏擊,我覺得很好。”潘大文說,“作為教練員,我用我的方式來推廣拳擊格斗這行運動。”

2023年4月15日,上海,ALLSTAR草根拳王爭霸賽在閔行拳擊格斗運動館開賽

中國搏擊增速可觀

搏擊運動是格斗對抗性項目的總稱,主要包括武術、跆拳道、柔道、拳擊、泰拳、空手道、合氣道、劍道、柔術、桑搏、相撲、摔跤和自由搏擊等13個項目,大多數為站立式打擊,其中拳擊歷史最為悠久。

有研究者發現,自2008年至2020年,中國拳擊在北京、倫敦、里約以及東京四屆奧運會上,拳擊獎牌數以及排名一直在下降。而2023年4月,轉戰職業拳擊賽場8年的張志磊,終于取得屬于中國重量級拳擊的第一條世界金腰帶,令中國拳擊界看到希望。

在綜合格斗方面,中國運動員近年也有突出表現。綜合格斗(MMA)是搏擊運動的“十項全能”,允許使用多種技術,可站立打擊,也可進行地面纏斗。李小龍的格斗哲學啟蒙了綜合格斗,因此他也被公認為“綜合格斗之父”。

UFC是世界上影響力和規模最大的MMA賽事,近幾年誕生了張偉麗、閆曉楠、李景亮等中國格斗明星,也引發國人對MMA和UFC的關注。

一名從業者介紹,搏擊全產業鏈商業模式,是中國明星頻出的重要原因:“比如在美國蟄伏多年的張志磊,屬于一個中外專業人士聯合的經紀人團隊。”“拳擊比賽的勝利,是一個團隊的勝利。”拳擊教練潘大文告訴《看世界》,在職業拳擊賽場上,只有集體作戰才有可能攀上高峰,“所以沒有商業的運作,是很難成就一個拳擊明星的”。

張志磊所在團隊中的一位中國工作人員,曾在采訪中表示,美國最好的拳手和教練都聚集在職業拳擊的舞臺上,而中國的“職業拳擊中有那么大的真空”。他希望用個體的成功,來改變中國高水平選手的思維。

思維的改變,一部分在于商業的推動。“搏擊體育賽事品牌相繼涌現,正處在從單一商業模式到產業化規模運作的全面升級。”對中國搏擊行業頗為樂觀的從業者給出幾個數據:2011年以來,搏擊產業保持著20%以上的增速,2015年產業規模約220億元人民幣。“隨著搏擊人才培養體系和搏擊產業體系的完善,大學生、業余白領等群體中既培養起觀眾,也培養出選手。”

拳擊是“勇敢者的運動”

2012年上映的紀錄片《千錘百煉》中,記述了中國最早的職業拳擊手齊漠祥帶領年輕學員追尋拳擊夢的故事。

紀錄片《千錘百煉》劇照

拳擊臺的面積最大不過6. 1平方米,拳手們要在此中對打、斡旋,一決勝負。

“它不是一部勵志的電影”,也沒有皆大歡喜的圓滿結局。紀錄片的最后,齊漠祥的兩個得意門生,一個選擇當普通的建筑工人,一個成為拳擊助練,卻對未來感到迷茫。有人說,“影片想提問的是,拳擊的精神是什么,中國的拳擊怎么發展。”時隔10年,這些問題仍未有清晰的結論,但似乎答案就在前方。

“中國在格斗類運動中起步比較晚,張志磊一戰成名,讓人振奮,因為證明‘中國人也可以,給運動員們很大的鼓舞。”于智康說,此前許多人,特別是家長,對于“打拳”并不夠了解,甚至帶有偏見,認為是“好斗”“影響學習”,“其實搏擊術,包括拳擊、跆拳道等,都是運動的一種,跟羽毛球、籃球沒有什么不同,更重要的是孩子喜不喜歡,具不具備參與的身體條件”,“其實當張志磊站在臺上的時候,很多人一定跟我當年一樣,同樣熱血沸騰,但不是所有人都有勇氣向新的事物邁出第一步、站到這個‘戰臺上”。

在潘大文看來,拳擊對于一個人的面對危險的勇氣和堅韌心性的磨練,有很大的作用,拳擊不是武斗,而是智斗,“拳商”比“力量”更為重要:“拳擊運動已經不是大家理解那樣,純粹靠身體、技術、戰術的競技,而是智慧+技術+勇氣+意志的對抗。”

“搏擊運動的發展不僅僅是技術的完善和融合,同時也是不同文化環境下身體哲學的反映。”而《詩經·小雅·巧言》載有“無拳無勇,職為亂階”,其中可見中國“拳”的哲學。按照規定,拳擊臺的面積最大不過6.1平方米,拳手們要在此中對打、斡旋,一決勝負,盡顯“拳商”,又正契合了“方寸之間,寬窄自如”的中國審美哲學。

“這不是野蠻人的運動,它是一門藝術。”《千錘百煉》中的臺詞,說出了許多逐夢人的心聲。他們都知道,在古羅馬的記載中,拳擊擁有一個榮耀的名字—“勇敢者的運動”。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com