讓圈養大熊貓回到野外

策劃 本刊編輯部

撰文 供圖 謝浩 張和民

放歸圈養大熊貓以復壯野生大熊貓種群,一直是大熊貓保護工作者的共同心愿。本刊特約“熊貓爸爸”張和民教授和熊貓保護專家謝浩高級工程師,以他們的親歷,給我們講述大熊貓野放的故事……

長滿成片的冷箭竹的山林是大熊貓的優質棲息地

在長江上游,秦嶺、四川盆地向青藏高原過渡的高山峽谷地帶的密林之中,生存著最后的大熊貓野生種群。800萬年以來,大熊貓歷經氣候和環境的劇變,從肉食動物轉變為主食竹子的“素食者”,體形從像犬類一樣苗條敏捷變成熊類那樣高大威猛,在物種進化歷史中脫穎而出,是古老的孑遺物種。與更新世中晚期廣泛分布于中國長江、黃河、珠江流域以及越南、緬甸北部的大熊貓巴氏亞種相比,如今的大熊貓數量銳減,活動范圍已退縮到川、陜、甘三省間的一條狹長地帶。

地理隔離,再加上自身的生物學特點和種群內外隨機因素的干擾,使得單靠大熊貓自己恢復野生種群規模已經非常艱難,許多孤立小種群仍然存在滅絕風險。

將圈養的物種放歸,是增加野生動物種群數量直接而有效的途徑,這已經成為瀕危動物保護上的一種重要手段。我國的放歸研究已經在朱鹮、普氏野馬、麋鹿等動物的試驗中積累了一定的經驗。放歸大熊貓以復壯野生種群,一直是大熊貓保護工作者的共同心愿,也是大熊貓遷地保護的最終目標。如果現在不抓緊做這項工作,有些野外小種群就會面臨滅絕的可能……

揪心的雨夜

2010 年8 月4 日凌晨4 點,一只大熊貓幼仔在臥龍核桃坪野化培訓基地誕生,后來它被取名“淘淘”。“淘淘”的誕生標志著第二期圈養大熊貓野化培訓和放歸研究項目正式啟動。

2006 年4 月28 日首次放歸野外的大熊貓“祥祥”,在和野生同類的打斗中受傷,最終殞命。這一次,在充分總結“祥祥”野放的經驗教訓的基礎上,我們決定采用“母獸帶仔”的全新模式對幼仔進行野化培訓。“母獸帶仔”的核心理念就是讓幼仔圈養時跟隨母親成長,最大可能減少與人的接觸,不讓它對人產生依賴,以使其具有真正的野性。

“淘淘”被母親“草草”叼著更換住所

“母獸帶仔”,看似簡簡單單的幾個字,做起來可太難了!

長久以來我們已經習慣了給熊貓幼仔提供無微不至的關照,現在突然要來個180°大轉變,這讓我們一時難以適應。

9 月3 日,母親“草草”帶著剛滿一個月的“淘淘”在培訓圈里休息。入夜以后,天空開始下雨,雨水打在“草草”身上,一滴滴隨著它的毛發落到地面。很快,雨勢變大。監控屏幕上除了雨水激起的無數亮光,其他一片漆黑,什么也看不見。我們不得不打著傘,拿著電筒站在圈外用肉眼觀察。我們很想知道“草草”如何應對這瓢潑大雨。

成年熊貓皮毛厚實,喜冷怕熱,對雨雪無所畏懼。但“草草”懷里的“淘淘”實在太弱小了,我們擔心,若失去母親的呵護,它根本無法獨自存活。雖然此時的它躲進了母親的懷里,但雨這么大,哪里還有干燥的地方?“淘淘”肯定已經體味到了雨水的冰涼,這是它與風雨的第一次直接接觸。

臥龍自然保護區地處橫斷山脈東部,在邛崍山脈的南坡,其保護區內的核桃坪海拔1900 米,是典型的高山峽谷地帶,早晚溫差大。即使在盛夏的7 月,最低氣溫也只有約12℃。而此時已是9 月,夜晚氣溫在10℃左右,雨水讓人感覺更加寒冷。

按照以往的經驗和做法,我們會立刻讓母獸和幼仔回到圈里。在圈里干燥舒適的環境里,不僅幼仔不會因為淋雨而感冒受涼,也更有利于我們觀察。但現在,這只被選作野化培訓對象的幼仔只能由母獸來“照顧”了。看著這只體重只有1500 克左右的幼仔就要經受冰涼雨水的洗刷,我們都覺得有些于心不忍。

帶著幼仔的“草草”并不理會人類提供的木棚,或許在它看來,下點雨不需要東躲西藏

“草草”并不理會工作人員精心為它搭建的窩棚

幸好,在此之前,我們已經料到了天氣的變化,在圈里建了兩個遮風擋雨的木棚,算是給母親“草草”留了一條后路。在這個風雨交加的夜晚,兩個木棚正好可以派上用場,我們的內心稍微有些安慰。

但是,接下來發生的事情卻出乎我們意料。

幾分鐘后,“草草”突然站起身,把“淘淘”留在原地,自己徑直走進草叢深處。

“排便去了?還是吃東西?”

我們趕緊查看監控,發現“草草”進入了監控的死角,完全看不到它在干什么。

又過去了幾分鐘,依然不見“草草”回來。在密集的雨點打擊下,“淘淘”顯然已經無法安睡,隔一會兒就費力地把頭抬起來,這明顯是極度不舒服和不安的表現。大家有些著急,不知道“草草”為什么離開,更不知道它怎么會在這個時候把幼仔單獨留下。

撐著傘的我們面面相覷。把出生僅一個月的幼仔暴露在這種惡劣的天氣中,這是以前我們根本不敢想的事情。剛出生的大熊貓像“早產兒”,視覺、味覺和聽覺尚未發育完全,冰涼的泥水會對它們脆弱的身體產生什么影響?后果不敢想象。雖然“淘淘”剛才也淋了雨,但至少母親寬闊的胸懷能給它提供足夠的溫暖。而現在,直接暴露在雨水中,會不會造成體溫過低?

讓母親做主

在猜測和擔心的煎熬下,自認經驗豐富的我們第一次感覺既茫然又無助。

這是一次沒有石頭可以摸的過河,是之前沒有嘗試過的事情,也是之前不敢突破的禁區,沒人敢輕易拿大熊貓做實驗。那么小、那么可愛,就像自己的孩子,捧著怕摔了、含著怕化了,寵溺都來不及,怎么忍心讓它直面風雨?

雨停了,滿頭污垢的母親抱著“淘淘”

但從研究、探索的角度出發,既然是“母獸帶仔”,那一切都只能由母親“草草”做主。如果此時將“淘淘”取出來,放進保溫箱,它當然很安全了,但野化培訓的意義何在?而如果任其經歷風雨,我們又不能確定,這個弱小的生命在漆黑的夜里能挺多久?

這是一道我們從未做過的選擇題:兩難,殘酷!

最終,我們還是沒有奪走“草草”作為母親的權利,讓它自己做主。擔心、煎熬讓人很難受,大家沒有表情,沒有言語,現場只剩下雨水打在傘面上發出的“啪啪、啪啪”的聲響……

天亮以后,雨完全停了,在監控中我們看到“淘淘”重新回到了母親溫暖的懷抱。借著給“草草”喂食的功夫,我們湊上前去觀察。只見“淘淘”滿身污垢,但它睡得很安穩,身體在一呼一吸間有節奏地律動,摸起來體溫也很正常,仿佛昨晚什么都沒發生過。我們懸著的心才稍稍落下來。而我們精心搭建的木棚,完全成了擺設。

熬了一個通宵的我們此時已經疲憊不堪,但我們更多的是費解,對“淘淘”經歷的這個雨夜覺得不可思議:“那樣淋雨都沒事,真是想不到。看來,還是母親才最懂自己的孩子。”同時我們也在思考:之前對熊貓幼仔無微不至的關照是不是完全必要?也許大熊貓這個物種天生就比人們想象的要強大得多。

一直在樹上待著

幾個月以后,另一件事印證了我們的猜測。

2011 年1 月初,5 月齡的“淘淘”學會了爬樹。這讓我們很高興,因為在野外,熊貓躲避危險的主要辦法就是上樹。尤其對幼仔來說,這是最穩妥簡單的辦法。

“淘淘”在母親的幫助下練習爬樹

很快,我們發現,“淘淘”似乎非常喜歡待在樹上,而且開始“炫耀”這項新技能——一直在樹上待著。翻看記錄發現,這一次“淘淘”在樹上已經待了30 多個小時了。

“這么冷的天,它不冷不餓嗎?”

按照以往的圈養方式,幼仔每一餐都要得到保證,就算它偶爾使性子耍脾氣,待在木架頂端不下來,飼養員也要把奶兌好,端到木架下面一邊敲盆子一邊喊:“喝奶了!快下來……”像極了很多家長,端著碗追著孩子喂飯。

只是現在我們不能再像以前那樣追著喂了。而且,這是一棵麥吊云杉,比木架高了不止五六米,我們只能等“淘淘”自己下來。

直到第二天晚上,“淘淘”才從樹上慢悠悠地滑下來吃奶。一查記錄,它在樹上已經整整待了60 個小時!

1 月的核桃坪,寒風刺骨,最低氣溫達到-10℃。我們一度擔心“淘淘”吃奶的頻率如此之低,會不會影響體重。但后來的體檢表明,它的體重增長一直穩定,也沒有出現什么異常。這讓我們很疑惑:它的能量消耗怎么這么低?

躲在樹上的“淘淘”并不打算下樹吃奶

第一次見到雪花的“淘淘”,小心而興奮

在接下來的幾年時間里,我們也開始嘗試將“母獸帶仔”這一理念應用在常規的飼養管理中,讓部分母獸在運動場帶仔。雖然幼仔日曬雨淋,在枯枝爛葉中滾得渾身是泥,但不影響睡覺、吃奶……在這種略顯粗獷的育幼方式下,幼仔沒有出現一例感冒或不適。

對人類保持戒備

隨著“淘淘”的成長,它明顯需要更廣闊的空間,野化培訓因此由山下搬到了山上,培訓圈面積由最初的2 千多平方米變成了20 多萬平方米。“淘淘”的生長環境,在海拔跨度、生境異質性等方面向野外逐漸靠近。

“淘淘”一出生就背負著“回到野外”的重任,我們生怕它對人過于依賴,重蹈“祥祥”的覆轍。但在常規的飼養管理過程中,大熊貓難免會有與人見面和接觸的機會。為了減少“淘淘”對人的依賴,我們想盡辦法讓它不親近人,對人采取回避的態度。首先,在接觸時我們采取“驅趕、恐嚇”的方式,讓它對人類保持戒備;其次,即使不可避免地需要接觸,我們也穿著涂抹了大熊貓稀釋尿液的偽裝服,將自己的面孔遮起來;另外,不給投喂人工食物,除了吃母乳,它就只能吃竹子。盡管我們希望看到一只充滿野性、對人避而遠之的大熊貓,但對人類有了戒備心的“淘淘”,卻給我們帶來了新的麻煩。

科研人員穿著偽裝服給“淘淘”體檢

作者張和民正在給大熊貓做常規體檢

“淘淘”長時間都躲在高高的樹上休息,對人保持了足夠的警覺

比如體檢。一般的圈養幼仔在體檢的時候,大多會乖乖地待在原地,不管是稱體重、看牙齒,還是量身高,都比較配合。但是“淘淘”就不一樣了,白天它都躲在高高的樹上,不要說體檢,我們根本就沒法讓它下來。考慮到“淘淘”還未斷奶,母乳依然是它生存的保證,是它無法抗拒的誘惑,我們便錄下“草草”呼喚幼仔的聲音,在樹下播放,企圖以此“誘惑”它下來。

但我們顯然低估了9 個月大的“淘淘”。它似乎察覺到了聲音與平常的不一樣,或許是聞到了樹下人的氣味,“淘淘”保持了足夠的警覺,只在最初的兩分鐘它挪動了一下身體位置,之后就完全沒有要下樹的意思了。我們播放的“草草”的聲音,成了“淘淘”入睡的“搖籃曲”。

除了體檢,能從“淘淘”身上采集的數據也很有限,因為很多數據需要近距離接觸才能獲取,但野化培訓又要求減少熊貓和人接觸的機會。這就成了一對難以調和的矛盾。不過,這個矛盾越是難以調和,越說明“淘淘”的機靈狡黠,以及野化的成效。對此,我們深感欣慰:畢竟,聰明的個體更容易在野外生存下來。

兩年多時間,“淘淘”練就了扎實的生存本領,覓食、運動等能力都超過圈養同齡個體。與它相伴的是山林泉水,還有紅腹角雉、金絲猴、豬獾、毛冠鹿、果子貍、水鹿和黑熊等來自大自然的鄰居。

放野栗子坪

2012 年10 月,在經過身體素質、行為發育和定向能力等綜合評估后,“淘淘”被評定為“合格”,也就是可以被放歸野外了。

10 月10 日,2 歲多的“淘淘”被放歸到雅安石棉縣栗子坪國家級自然保護區海拔2500 米的麻麻地。這個年齡也是野生亞成體大熊貓離開母親建立自己巢域的階段,它有著充足的精力去探索新的天地。選擇栗子坪作為放歸點,最主要原因是這里曾經是大熊貓的天然棲息地,而且現在這里野生大熊貓數量少,密度不高(第三次全國大熊貓調查結果顯示,這里只有15 只野生大熊貓,平均一平方千米范圍內不足一只大熊貓棲息)。這正是一個亟待恢復的小種群,需要圈養的血緣來補充。同時,對于新來的大熊貓,種群密度不高意味著生存競爭的壓力也會相對小一些。

“淘淘”被放歸野外后,需要對其進行監測。不只是因為它是采用“母獸帶仔”模式培訓出來的第一只大熊貓,也是為了在出現突發意外時可以及時救助。

當然,監測不可能只靠肉眼、攝像頭,我們給“淘淘”戴上了頸圈——一個可以發射無線電信號,同時也能記錄數據的設備。用天線接收無線電信號,可以判斷“淘淘”在山上的活動是否正常。下載頸圈的數據后,我們可能進一步了解它的活動位置和活動強度。所以,無線電監測和數據下載就成了我們最主要的工作內容之一。此外,我們在“淘淘”放歸前的體檢中,給它的皮下植入了一塊芯片,上面有唯一的代碼串,這相當于“淘淘”的“身份證號”,可以通過掃描儀讀出,以后如果遇到這串代碼,就可以確認是“淘淘”。

戴在大熊貓脖子上的頸圈

搜索信號的同時,需要記錄信號最強的方位角

2 歲半的“淘淘”已經是亞成體,相當于剛剛跨入社會的青少年,雖然已經學習了一些本領,但還是需要在實踐中進行摔打和磨煉。這并不意味著它們要去和野生大熊貓對抗,因為尚未成年的它們,不具備任何對抗的資本,“活下去”才是最重要的,而基本法則就是“打不贏就躲,躲不過就跑”。

對大熊貓而言,要想占有更多的資源,就需要建立面積足夠大的巢域。在野外,成年大熊貓的巢域面積大概在3~7 平方千米。這個看不見的勢力范圍需要大熊貓用尿液在巢域邊界的樹干上或者石頭上進行標記,讓其他大熊貓了解。同時,也要確保自己不會誤入其他大熊貓的領地范圍,那樣會被視為“不懂規矩”,引發沖突。

對“淘淘”這樣初來乍到的亞成體來說,好的資源都已經被其他大熊貓占領,因此只能待在資源比較差的地方,隱忍度日。如果想要在好的資源上分一杯羹,就只能在其他大熊貓的巢域邊緣游走,除非足夠強大,才可以擠壓和搶占別人的地盤。

“淘淘”并不知道哪塊地盤是有主的,所以必須時刻保持警覺,小心地回避它的主人。大熊貓會經常巡視自己的巢域,用新鮮尿液標記,確保標記的有效性。一旦外來者被領主發現,遭受一頓拳腳是免不了的,甚至還可能有生命危險。

對于這一切,“淘淘”只有獨自去面對。

幸運的是,2017 年底,我們在栗子坪成功追蹤到了“淘淘”。5 年過去,它已經成長為一只體重115 千克的健壯的雄性大熊貓,身體狀況一切良好。我們推測,“淘淘”在野外一定有了自己的巢域,甚至可能有了自己的后代……

科研人員在收集糞便,用于鑒別大熊貓身份

速寫:放歸野外的大熊貓

繼“淘淘”之后,還有“張想”“雪雪”“華姣”“華妍”“張夢”“八喜”“映雪”7 只經過野化培訓的大熊貓被放歸到了栗子坪。除了“雪雪”因染病死亡之外,其余6 只均健康存活。之后的大熊貓是被放歸到了龍溪虹口自然保護區。

放歸到野外的大熊貓“張想”(邱宇 攝)

“張想”:越過天塹找到了“新大陸”

野外生活變數太多,只有隨機應變的智者才能生存下來,過于膽小或者盲目對抗,都容易迷失在波詭云譎的野外。

“張想”是晚于“淘淘”一年放歸的。

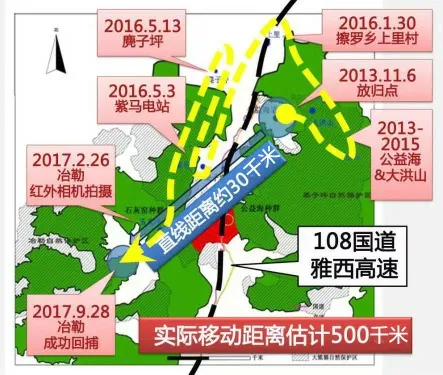

2016 年5 月的一天,石棉縣紫馬電站的一名工人發現了一只大熊貓。因為這只大熊貓脖子上還帶著頸圈,所以他估計是保護區監控的大熊貓,便將此事及時報告給了保護區。我們一聽就知道是正在監測的大熊貓“張想”。之前它一直在公益海、大洪山幾個地方活動,現在怎么會跑到紫馬去了呢?

紫馬,屬于保護區的一個部分,但是因公路、河流隔離,這里和保護區其他區域脫離開來。鄰近的冶勒自然保護區有豐富的竹子資源,但長久以來人們都認為大熊貓不可能越過“天塹”跑到這里。

2017 年2 月26 日,在冶勒自然保護區安置的紅外相機再次拍攝到了“張想”。讓我們驚訝的是,冶勒自然保護區與栗子坪自然保護區直線距離雖然只有40 千米,但中間卻有車流不小的108 國道和雅西高速,而且道路兩邊還有大量的居民區、電站和工廠等,那么,“張想”究竟是怎么越過這些猶如天塹的“艱難險阻”來到這里的?通過項圈數據解讀,我們發現,“張想”是游走了500多千米,繞道靠近托烏山的山梁才抵達這里的。

『張想』 遷移示意圖

不管它是什么時候穿過的,總之“張想”又挑戰了我們的經驗和認知。對“張想”自己而言,也許只是一次偶然的碰運氣,也許只是一個誤打誤撞,反正它成功了!

要跨過“天塹”,談何容易?

冶勒自然保護區是大熊貓的優質棲息地,這里有廣袤成片的峨熱竹,是當地野生大熊貓的最愛。這里野生熊貓數量極少,幾乎不存在資源爭奪的問題。所以,越過“天塹”的“張想”仿佛是踏上了“新大陸”!

“映雪”:躲開了同類,卻沒躲過游客

在栗子坪南面,有一片寬闊平坦的高山草甸,叫孟獲城,據說這里是當年諸葛亮七擒孟獲的地方。雖然這里也屬于栗子坪保護區,但這里與其他郁郁蔥蔥的地方完全不一樣,不僅竹子少,而且缺少喬木,頭頂上沒什么遮蓋的。但就這樣一個看似不適合大熊貓生活的地方,卻在2018 年初一度成了大熊貓“映雪”的藏身之所。

3月,我們發現,“映雪”的頸圈信號越來越弱,最后消失在了黑姆奶簡溝。

從黑姆奶簡溝的盡頭翻過山去,就是孟獲城區域。但我們認為,大熊貓不會過去,畢竟從來沒在那里發現過野生大熊貓的活動痕跡,而且那里植被稀疏,怎么看也不像適合大熊貓生存。

4 月13 日,我們接到景區的報告,有游客發現山坡上有一只大熊貓在活動。整個山坡幾乎都是低矮的灌草,因此要發現一只黑白相間的大熊貓很容易,有游客還拍到了視頻。

我們帶著接收機趕了過去,果然,從接收機里面傳出了清晰的信號聲。“難怪那邊收不到信號,真的翻過來了!”

放眼望去,從山脊到山腳全是大片的灌草叢,喬木很少,至于竹子,只有零星的分布。為了一探究竟,我們向山溝走去。終于,在植被漸漸茂盛起來的溝里,我們發現了大熊貓新鮮的采食痕跡,還有新鮮的糞便。

孟獲城的山腳下,藏著有限的竹子資源,“映雪”竟也找到了這里

我們分析認為,當時正是野生大熊貓發情求偶的時節,不到3 歲的“映雪”還僅僅是個孩子,不僅在生理上沒準備好,心理上也完全不知如何應對。所以,為了求得暫時的平安,它只好避開那些被荷爾蒙支配的野生雄性成年個體,獨自來到這里討清凈,沒想到卻被游人發現了。

“小核桃”:足跡遍布整個保護區

2018 年年底,放歸工作來到了龍溪虹口自然保護區。

龍溪虹口自然保護區位于四川盆地向青藏高原過渡的高山峽谷地帶的邊緣,山高坡陡,加上5·12 汶川特大地震的巨大破壞力,使這里的山勢更加陡峭,很多地方根本無法涉足。隨便一條溝谷,就可以遮擋無線電信號,讓頸圈信號難以擴散出去,從而成為大熊貓的遁形之處,這讓我們的監測工作極具難度。

2018 年12 月27 日,“琴心”“小核桃”被放歸到龍池附近的山上。

2019 年10 月18 日,風和日麗。我們一大早就往一個叫鐵杉包的地方前進,期望找到“琴心”“小核桃”。已經兩周沒收到它倆的信號了,附近的斑鳩崗、落池塘、野牛坪、堿坪溝都搜索過了,仍然一無所獲。鐵杉包是方圓幾千米之內的制高點,或許在這里能收到“琴心”“小核桃”的信號。

從海拔2500 米開始,茂密的冷箭竹像墻一樣橫亙在前面,想繞過去也很難,看不到左右的邊界在哪里,我們只好拿著鐮刀從中開出一條路來。

終于到了海拔3200 米的最高點。高大的冷杉被蜿蜒成片的杜鵑代替,茂密的冷箭竹被厚厚的苔蘚代替,但我們能聽到的除了接收機里面的電流雜訊,就只剩自己喘著粗氣的呼吸聲。看來今天的山又白爬了。要想去更遠的地方收信號,只能帶上帳篷、睡袋,駐扎野外才行。

“小核桃”和“琴心”放歸野外(邱宇 攝)

由于保護站沒有通電,基本的生活用電僅靠兩塊光伏板提供,而這里長期都處在云山霧罩之下,年均日照只有500 小時,光伏發電很難滿負荷運行。除此之外,上山的道路在每年的雨季都會被山洪沖毀,修復工作也只能等雨季結束再開始。

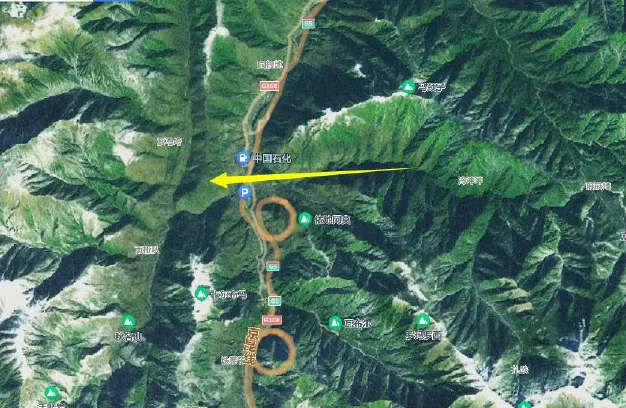

2020 年5 月15 日,在火燒崗搭棚子住了一周的我們終于成功下載到“小核桃”的完整頸圈數據。下山以后,在電腦上一看:哇,好家伙!從放歸到現在,“小核桃”的足跡遍布整個保護區,最遠已經到了光光山腳下,那里非常靠近汶川縣了。這次能下載到數據也是運氣好,因為“小核桃”剛好活動到了距離火燒崗不遠的一處山脊,否則也難覓其蹤跡。

對另外一只大熊貓“琴心”,我們只是在放歸四個月后下載到了數據,之后再也沒能收到它清晰的信號,無法獲悉它的活動情況。估計它跑得太遠,最后頸圈脫落在某條溝里,失去了信號。

為了收集放野大熊貓的情況,科研人員在接近90°的陡崖上艱難地攀爬

將有更多大熊貓回到野外

這十多年的摸索,證明了“母獸帶仔”這種野化培訓模式是科學可行的,是大熊貓保護歷史上的一個重要節點。

中國大熊貓保護研究中心已經研發了適應西南山地大熊貓監測工作的專用項圈。這種頸圈初步實現了監測數據的實時回傳,通過直接連通衛星就能實時獲得放歸個體的詳細定位,還可以在頸圈電量耗盡之前對大熊貓回捕,進行頸圈更換,以實現對放歸個體的長期跟蹤監測。

放歸,一直在路上(邱宇 攝)

此外,我們還將嘗試形式多樣的培訓和放歸,比如在擬放歸區域就地培訓。

不管有什么新的方法、手段,這項工作仍需要很多年,因為大熊貓這個古老的物種能從百萬年前走到今天,一定有它適應環境變化的獨特本領和不為人知的秘密。只有通過我們的不斷探索,這些秘密才能一一揭開。

目前野生大熊貓的數量達到1800 多只,組成33 個族群生活在川、陜、甘三省六大山系之中,其中就有22 個是小種群,有些小種群數量不到30 只,有的甚至更少,只有幾只。如果沒有新鮮的血緣加入,近親繁殖就會讓這些小種群在不到50 年的時間里滅絕。而把人工繁殖的大熊貓通過野化培訓放歸野外達到野生小種群復壯,是近期保護野生大熊貓的最好辦法。隨著大熊貓野化培訓和放歸監測體系的不斷完善和成熟,隨著大熊貓國家公園建設的不斷推進,我們相信,大熊貓保護的前景十分光明,大熊貓與人類真正意義的同在就有希望。