大型養殖工船養殖艙壁清潔機器人設計

林禮群,王云杰

(中國水產科學研究院 漁業機械儀器研究所,農業部遠洋漁船與裝備重點實驗室,上海 200092)

深遠海大型工船養殖是拓展我國水產養殖空間,提升我國深遠海漁業資源利用能力,推動漁業“提質增效”生產方式轉變的重要途徑之一[1-2]。養殖艙是深遠海養殖工船養殖魚類生長環境的直接承載空間,在養殖過程中其壁面會不斷附著或沉積海生物及養殖污物,如不定期清除,會直接影響魚類的正常生長。養殖艙壁面附著物的清除是工船養殖作業關鍵環節之一,也是目前亟待解決難題。現有市場上較成熟的水下清潔產品主要是針對10 m內深度游泳池開發,滿足不了養殖工船上大深度、易晃蕩、耐海水腐蝕與貝類堅硬附著物的清除要求;而針對船體表面清洗設備,國內主要采用水上作業形式,或水下半自動化作業裝備,大多采用堅定的鋼刷或高壓水噴射裝置清洗,容易去除表面防銹材料,且大多在大型船塢開展,其清洗設備成本高[3-6];目前國內已陸續研發出的船舶表面水下清洗樣機,在實際應用中發現存在壁面吸附不穩定、推進器噪聲擾動大、清潔效率低等問題,離工程應用還有很大差距。

通過開展適用于養殖艙壁高效清潔的水下機器人技術分析,構建清潔機器人本體結構、控制系統、軟件系統方案,并開展移動吸附模塊受力分析、圖像清潔度識別等關鍵技術的設計,制作水下清潔機器人樣機并開展清洗驗證試驗,以期實現高效、智能清除工船艙壁表面附著海生物與養殖污物,完善深遠海養殖工船養殖污物去除裝備體系。

1 系統構建

1.1 技術要求

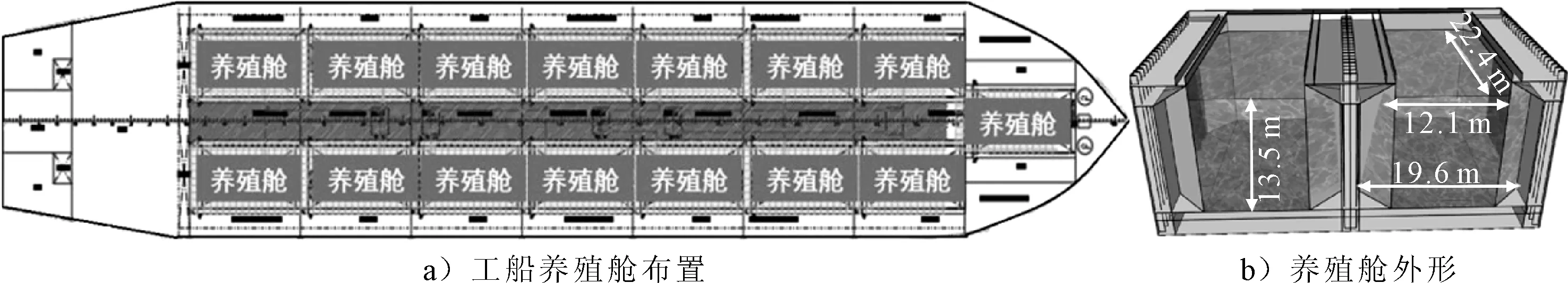

養殖艙的布置及幾何結構簡圖見圖1,每船布置有15個相同大小養殖艙,每個養殖艙體養殖水體約5 600 m3,水下艙壁壁面面積約1 600 m2:水下清潔機器人工作條件與技術要求如下。

圖1 工船養殖艙布置示意

1)養殖艙內,海水環境,水深15 m內。

2)養殖艙壁的附著污物主要為魚類排泄物、剩余飼料及少量藻貝類海生物。

3)水下清潔機器人清洗效率≥400 m2/h,頻率為每艙1次/周。

4)水下清潔機器噪聲小,減小對養殖魚群生長影響。

1.2 水下本體結構

水下本體部分需盡量做到結構簡單,除了執行功能作業的元器件以外,大幅減少運動機構與電氣元件,可靠性高。機器人本體結構簡圖見圖2。首先,為實現機器人在艙壁上行走靈活且行進清潔速度高,選擇輪式行走機構,行走機構包括前端2個驅動輪,以及后端起支撐作用的萬向輪。其次,根據工船養殖艙的材料屬性,在吸附方式上選擇永磁吸附形式,將磁性材料增加到3個行走輪中,可極大減少水流擾動;清潔工具選擇轉刷與滾刷復合清潔方式,機器人在轉刷清掃后,有清潔滾刷做二次清潔,結合前后兩臺攝像機,對比清潔前后效果并反饋到岸機工控機。與現有其他水下清潔結構型式相比,全部去掉螺旋槳推進器,而只采用3個磁力輪便可實現貼壁行走與吸附功能,可減少水中多自由度運動控制的復雜難度以及對養殖水環境的擾動,節省研發成本。

圖2 水下清潔機器人本體結構示意

1.3 電控系統

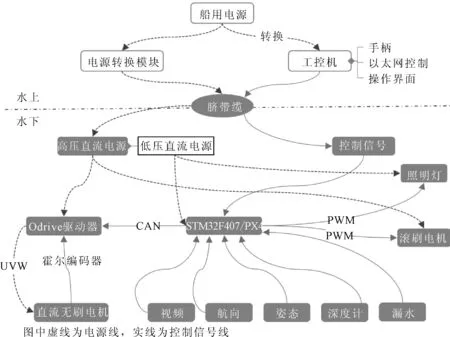

電控系統由水上電控和水下電控兩部分組成,水上控制系統包括工控機和電源轉換模塊,水上控制系統主要作用是為水下清潔機器人主體狀態顯示、水下視頻顯示與記錄、水下傳感器顯示。水下控制器接收水上控制系統的指令,返回傳感器所檢測的各類信息,其核心是STM32嵌入式單片機。如圖3所示,現場提供船用電源380V AC,需轉換為兩路對應電源分別給岸基工控機和水下機器人供電,其中岸基工控機的電源為220 VAC,機器人電源為300 VDC,通過臍帶纜傳入水下,工控機發出的控制信號通過臍帶纜電力載波方式傳入水下,300 VDC電源直接給行走機構驅動器和滾刷電機供電。電源管理模塊提供12 VDC電源給低壓電氣使用,包括照明燈和STM32控制器,STM32控制器通過PWM信號控制照明燈亮度,同時采集深度、航姿、航向,視頻等信號回傳給岸基工控機。行走機構核心為兩臺帶霍爾信號的直流無刷電機,由Odrive驅動器控制,當工控機對機器人運動發出指令,會由STM32控制器的CAN口發出信號,控制電機運動。

圖3 工船水下清潔機器人系統組成

1.4 軟件系統

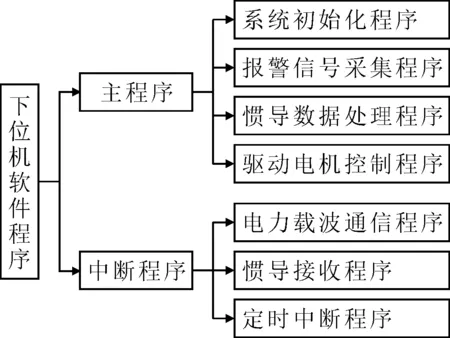

水下機器人軟件系統分為上位機監控軟件和下位機軟件兩部分。上位機監控軟件主要包括監控機模塊、特征信息模塊、控制模塊和報警模塊[7]。其中,監控機模塊功能為視頻圖像采集、拍攝和儲存;特征信息模塊主要顯示和存放行走方向、深度等信息;控制模塊負責接收鍵盤、鼠標、手柄、電腦觸摸屏的信息,根據當前運動狀態設置電機驅動參數,發送至水下控制系統;報警模塊顯示過壓、過流、漏水等報警信息,對異常信號進行報警,并把報警數據存入電子表格。下位機軟件程序見圖4,中斷程序負責提高處理器事件的有效性和實時性,其中,電力載波通訊程序的優先級比較高,實時響應上位機的數據;慣導接收程序用來接收航向、姿態傳感器的數據。定時中斷程序對電力載波通信進行定時復位,如果計數器達到計數閥值,則計數標志位復位,當電力載波通信出現故障或者通信超時,沒有及時復位計數標志位,那么在定時器中斷時,會把電力載波通信接收標志復位,重新接收,有效提高通信的穩定性和抗干擾性。

圖4 下位機軟件程序結構

2 關鍵技術方案設計

2.1 磁力吸附設計

水下清潔機器人在養殖艙表面靈活移動與可靠吸附是實現穩定高效清潔作業的前提,清潔機器人需要獲得與之匹配的驅動力矩和磁吸附力,保證其在養殖艙表面穩定運動[8]。為此對水下清潔機器人所處的不發生傾覆和打滑狀態進行受力分析。

由于清潔機器人運動本體相對養殖艙體較小,且壁面較平滑,可將其簡化成與水平面夾角為β的平面,力學模型見圖5,G是機器人重力,Fb是機器人在養殖海水中的浮力,Fmn(n=1,2)是養殖艙壁面對機器人驅動輪的磁吸附力,Fm3是養殖艙壁面對機器人萬向輪的磁吸附力,Ffn(n=1,2)是驅動輪在養殖艙壁面的摩擦力,Ff3是萬向輪在養殖艙壁面的摩擦力,Nn(n=1,2)是驅動輪在養殖艙壁面所受的支持力,N3是萬向輪在養殖艙壁面受到的支持力,H是機器人本體的重心距艙壁的高度,l1是萬向輪中心沿壁面到機器人重心的距離,l2是驅動輪中心沿壁面到機器人重心的距離。上述所有力學符號的單位均為N,長度或距離單位均為m。

圖5 水下機器人受力模型

磁力輪最小吸附力應該滿足

根據上式,結合機器人本體結構的相關參數:摩擦系數u為0.5,重力G為650 N,浮力Fb為420 N。重心距養殖艙壁的高度H為200 mm,驅動輪到機器人重心的距離l2為486 mm,萬向輪到重心的距離l1為465 mm,將各個參數代入上式,傾角變量β從0°~90°取值,當β=90°時,得出的磁力最大為171 N,即單個磁力輪最小吸附力Fm≥171 N,可保證其在養殖艙表面穩定運動。

2.2 基于機器視覺清潔度識別設計

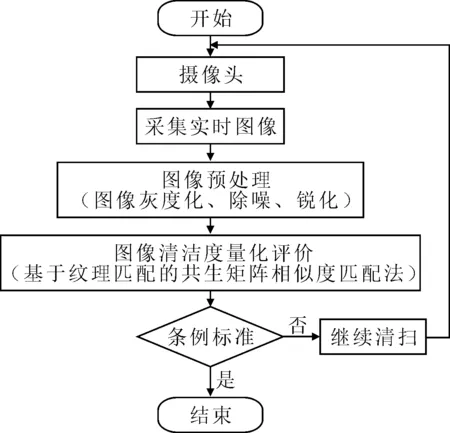

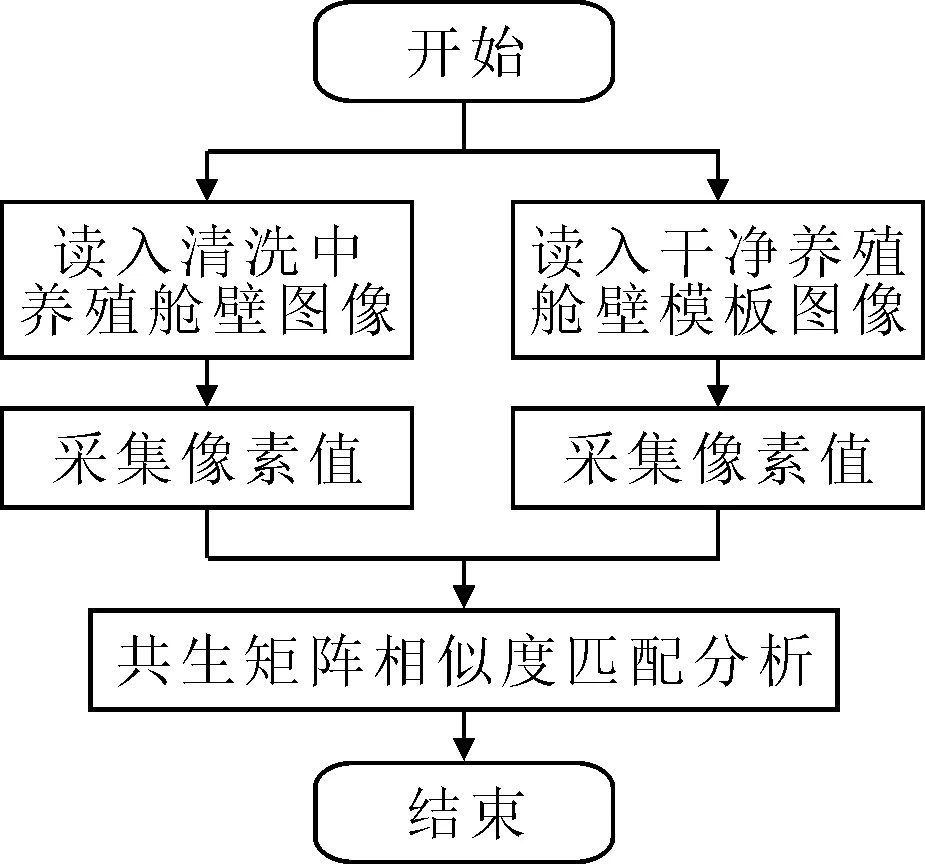

水下清潔機器人的機器視覺清潔度識別系統是以養殖艙壁面圖像為研究對象,通過采集大量清潔情況圖像數據,對采集的圖像進行預處理,使用機器學習算法分析得出養殖艙清潔度圖片特征及評價指標,以判斷清潔區域是否達到清潔要求,得出結果決定否重新清潔。工作流程見圖6。其中,圖像預處理的目的提高量化評價準確性,本研究對圖像預處理采用了圖像灰度化、除噪、銳化3種方式,在完成圖像預處理以后,通過對養殖艙壁清潔度進行分析評價,得出清潔度的評價指標,用以判斷養殖艙清潔機器人的清潔效果。在圖像清潔度分析評價流程見圖7,采用基于紋理匹配的共生矩陣相似度匹配法,該方法是將機器人清潔養殖艙的實時圖像與潔凈的養殖艙壁的模板圖像進行相似度匹配,得出的相似度值越大表明圖像相似程度越高,即養殖艙壁面清潔越干凈。

圖6 清潔度識別基本工作流程

圖7 共生矩陣相似度匹配流程

具體實現方法:首先,將攝像頭采集的養殖艙壁面彩色數字圖像轉化成為灰度數字圖像以提高圖像分析軟件的處理速度,彩色圖像的像素點是由R(紅色)、G(綠色)、B(藍色)3個基色分量共同決定,而灰度圖像每個像素只有一個采樣顏色的圖像[9],采用加權平均法對彩色圖像的R、G、B 3個基色分量處理得到灰度數字圖像;其次,采用中值濾波法對圖像進行除噪,中值濾波器可以做到既去除噪聲又能保護圖像的邊緣,從而獲得較滿意的復原效果,其基本原理是把數字圖像或數字序列中1點的值用該點的1個領域中各點值的中值代換,其主要功能是讓周圍象素灰度值的差比較大的像素改取與周圍的像素值接近的值,從而可以消除孤立的噪聲點,較好地保留原始圖像內有效的細線狀物體和保持圖像躍變部分;第三,針對圖像邊界出現的模糊現象,采用圖像銳化技術可使得圖像邊界更加清晰,微小顆粒的圖像特征變得明顯,其中,圖像銳化采用Laplacian算子。最后,采用基于紋理匹配的共生矩陣相似匹配法計算對比圖片的相似度,得出清潔度的評價指標,根據設定的相似值是否達到清潔度要求,決定是否需要繼續清潔壁面。

3 試驗與分析

3.1 試驗裝置及過程

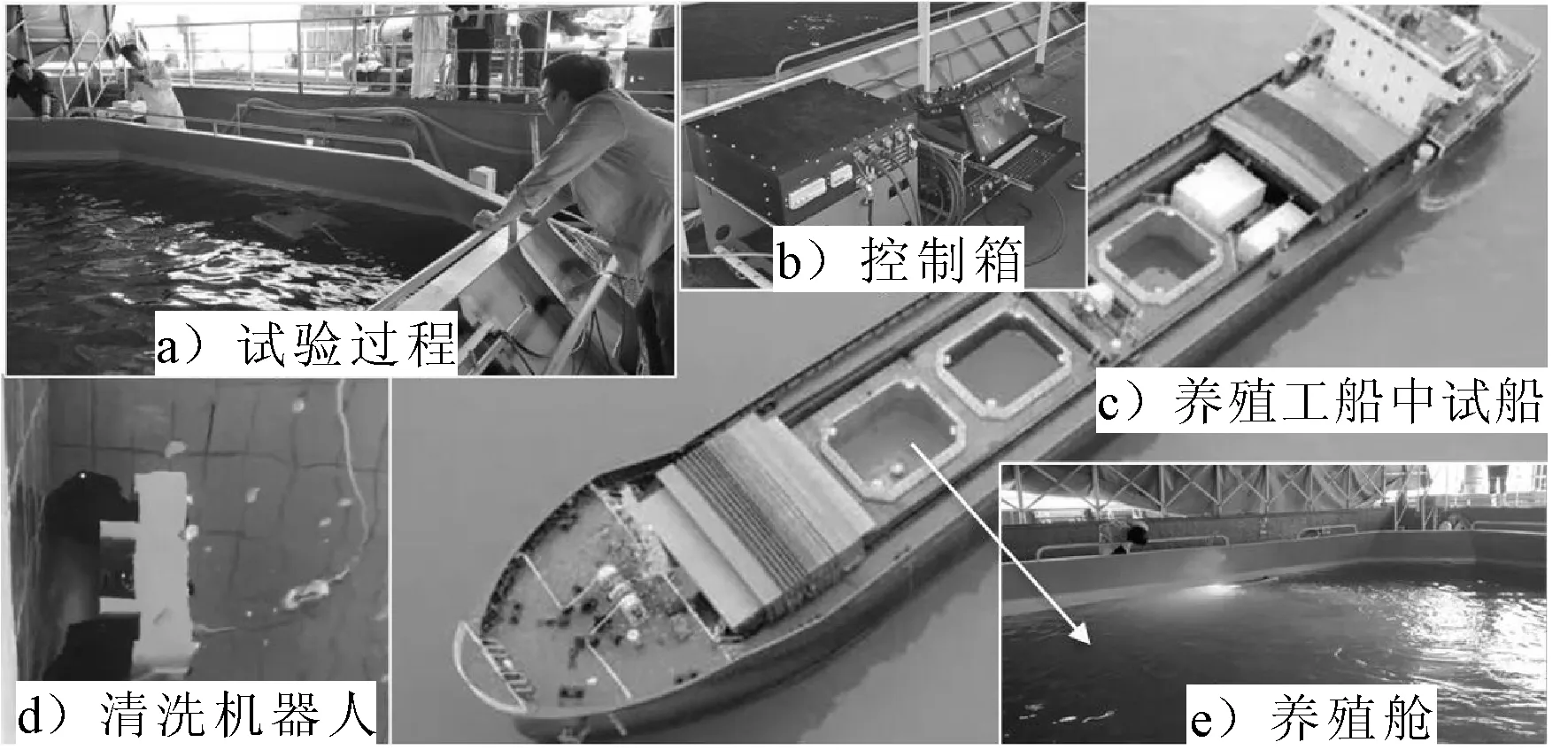

機器人清潔試驗在養殖工船中試船上開展,試驗裝置見圖8。其中,養殖工船中試船(圖8c))屬于全球首艘10萬t級智慧漁業大型養殖工船中間試驗船,中試船總噸位約3 000 t,排水量約6 800 t,在國內海域開展大黃魚、大西洋鮭等主養品種深遠海工船養殖中試試驗。船上設有3個養殖艙(見圖8c))與圖8e)),養殖艙尺寸為8.82 m×7.8 m×5.15 m(液位高度4.1 m)。清潔機器人岸基電源設備接電到船上380 V電源上,控制箱纜線轉接纜連接至纜軸上,纜軸線纜連接至水下清洗機器人上。

圖8 水下清潔試驗裝置

試驗前,先檢查水密頭是否插緊鎖緊蓋和綁帶是否緊固到位,將標配部件按照事先定義好的說明與電子倉之間進行對接,再檢查螺釘有無缺失,是否安裝到位,外觀有無磨損破損等不良情況。確定無誤后,將機器人放入養殖艙中并接通機器人電源開始清洗試驗。清洗養殖艙側壁試驗時:清洗機器人按一定深度進行自動清洗作業,設置養殖艙側壁行進一圈時間,清洗一周完成后自動進行進行下一深度清洗,直至水底。清洗養殖艙底部時,清洗機器人在水下進行發散性自動清洗,以下水原點為中心,行進一定時間后自動進行轉向清洗,直至判定底部清潔完成。記錄機器人行進速度,觀察并測算清洗效率。

3.2 試驗結果

試驗顯示水下清潔機器人運動狀態良好,并在控制箱上顯示水下圖像,清洗噪聲小,機器人下水后磁力輪可吸附在養殖艙壁上并通過轉刷與滾刷進行清洗,在清洗過程中機器人行進穩定,未出現傾覆與打滑現象,平均行進速度10.6 m/min,養殖艙側壁清洗效率430 m2/h,養殖艙底部清洗效率380 m2/h,由于養殖艙側壁面積接近底部面積2倍,整艙的平均清洗效率約為413 m2/h,滿足設計要求。

4 結論

圍繞養殖工船艙內養殖魚類良好生長環境的清潔需求,開展了適用于養殖艙壁高效清潔的水下機器人研究,設計了以磁力輪式行走方式與基于機器視覺的清潔度圖像識別技術的養殖艙壁清潔機器人。分析了水下清潔機器人在養殖艙表面穩定運動的力學模型,為確定機器人所需的吸附力提供了設計參數;詳述了臍帶纜水下定位與清潔度圖像識別的具體實現方法,并在養殖工船中試船上開展機器人清潔試驗,平均清洗效率為413 m2/h,清洗效果良好,試驗結果滿足了所需技術需求,可為類似使用場景的水下清洗機器人設計提供參考。