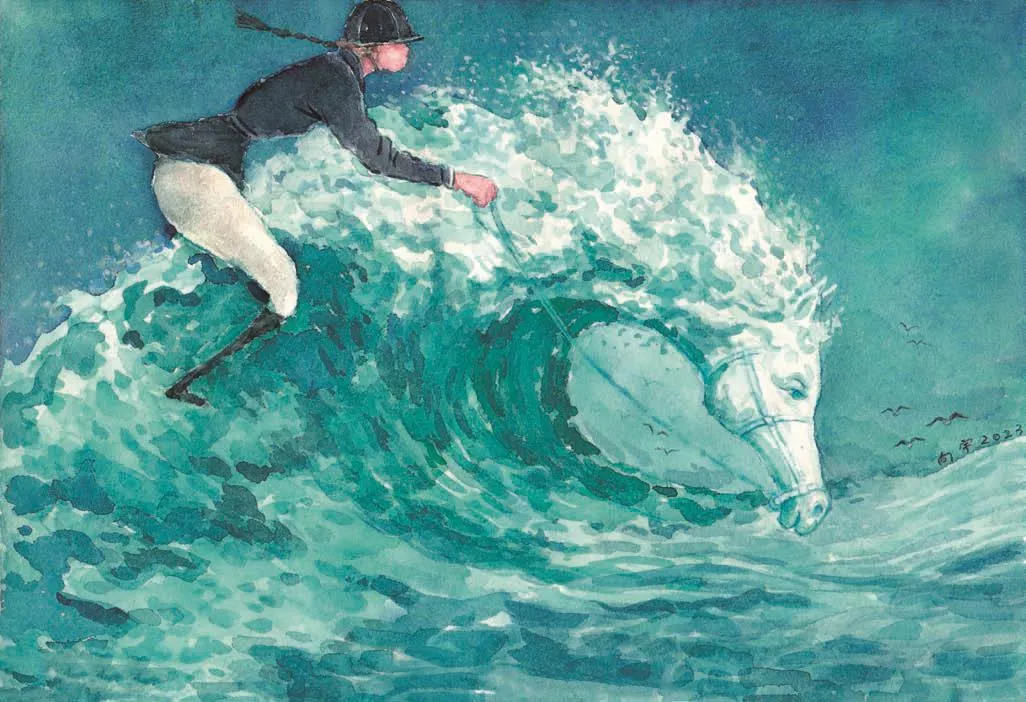

縱身一躍

☉劉荒田

二十多年前的一天,我駕車去舊金山國際機場,迎接一位從歐洲回來的朋友。他是一家媒體的記者,剛剛離開硝煙未散的科索沃戰場。他把行李箱放上車時,特地讓我看箱子上貼的一個標簽,解釋說,這是“全球戰地記者協會”的標志。在車上,他說起此行的種種,語氣平淡,言下之意是職責所在,盡力而為罷了。說起這個不久前接納他為會員的團體,他洋溢著豪邁之情:“老會員天天和死神擦肩而過,都是地道的亡命之徒!我在采訪途中認識一個土耳其籍的中年男人,全世界哪里開戰、死人,哪里就有他。幾年前在非洲采訪,被彈片打中,一條腿給削掉半邊,進醫院療養半年,好得差不多了,一聽科索沃開戰,一拐一拐就上前線了,我是在陣地旁和他見面的。”

朋友說在歐洲天天吃乳酪加面包,膩死了。我陪他進唐人街的中餐館,以正宗粵菜解饞,邊吃邊談戰地記者這個群體。我問他:“出生入死為了什么?”他說:“表面看是為了報酬。這些沒有國籍的自由人,并不是媒體巨頭的正式雇員,需要靠出售新聞賺取生活費。好在,親臨前線拍下的照片,各大通訊社必出高價。不過,這一職業連保險公司都拒絕投保。”我苦笑著自問:“時時刻刻和死神較勁,這活兒能干嗎?”

飯后,我們在街上逛,路過一家魚店,從門旁的大魚缸傳來“撲啦”一聲。我抬頭看,一尾魚從水面一躍,騰空劃過一道銀光——所謂“躍龍門”,姿態不過如此。魚“嗒”一聲摔在過道上,繼而以“游水”的身姿劇烈擺動。我向站在柜臺另一邊的店員示意,他一點也不著急,慢條斯理地走出來,說:“不必問,準是那一條。”我看著地上蹦跳的魚,俗稱“老鼠斑”,石斑中價格最高的一種。店員一把抓住它的腮,往魚缸一扔。他對我們說:“一天起碼跳出缸外十次,我們叫它冠軍——跳高冠軍。”“冠軍”回到缸里,閃電一般在魚群中穿插,攪起水泡串串,果然是厲害角色。

友人指著魚說:“它一躍是不是徒勞?是的,怎么折騰,目的地也不會改變——鼎鑊,除非僥幸遇到買下只為放生的善人。”他“點題”了——戰地記者不就是不甘心活在缸里的魚嗎?

送友人到旅館以后,我獨自回家,腦際翻騰著“魚躍”的意象。是啊!波瀾不驚的人生是“魚缸”,人的最后歸宿概莫能外。跳到缸外的魚被撿回來,一如戰地記者穿著沾滿戰塵的夾克歸家。他安寧的家中,可預測、少變化的“日常”等候著他。

人九死一生之旅與魚縱身之躍有意義嗎?如果有,在哪里?想起友人剛才出示的采訪照片,其中一幅,他坐在坦克的履帶旁邊,一手拿著照相機,一手拿著煙斗。他告訴我,是土耳其同行替他拍的,地點就是一個小時前炮彈橫飛的戰壕前。

“冠軍”不管缸外是不是大海,高處有沒有“龍門”,一跳必摔在硬邦邦的地板上,必被抓回去,但出于本能,還是跳了。戰地記者亦然,他們在乎的僅僅是徹底、酣暢的自由,哪怕為時短暫,代價高昂。

原來,人生的高度難以被重復出現的庸常事件所標識,它只呈現于最精彩的時間,哪怕一瞬;最大限度地釋放激情的場合,濃縮著所有變數,充滿危險、刺激,卻使生命迸發炫目的光彩。

(離蕭天摘自江蘇鳳凰文藝出版社《人間有所寄》一書,楊向宇圖)