摻和料對水工混凝土抗氯離子滲透性的影響分析

孫 凱

(綏中縣水利事務服務中心,遼寧 綏中 125200)

受氯離子侵蝕、碳化等不利因素作用,鋼筋混凝土結構普遍面臨著一定的耐久性問題,其中氯離子滲透破壞鋼筋鈍化膜形成銹蝕,會改變結構的力學性能,并且鋼筋銹蝕產生體積膨脹進一步破壞了結構的整體穩定性,特別是北方沿海地區更加嚴重[1-4]。氯離子侵蝕造成的鋼筋銹蝕,對石油平臺、海港碼頭、海底或沿岸管道、石油平臺等鋼筋混凝土構筑物造成極大的破壞和經濟損失[5]。因此,有必要研究氯離子的侵蝕破壞機理以及增強水工混凝土抗氯離子滲透性能。本文通過干濕循環試驗,探討分析了聚丙烯纖維、輕燒氧化鎂、聚丙烯纖維—輕燒氧化鎂等摻和料對混凝土抗氯離子滲透性影響,揭示了孔隙率與氯離子滲透之間的關系,以期為延長水利工程使用年限以及改善水工混凝土耐久性提供一定參考。

1 試驗方法

1.1 原材料性能

本試驗選用渾河P·HM42.5 中熱硅酸鹽水泥,密度3.25g/cm3,比表面積290m2/kg,初、終凝時間190min 和245min,燒失量1.85%,3d、7d 水化熱240kJ/kg 和295kJ/kg,28d 抗折抗壓強度7.8MPa、46.1MPa。采用火電廠生產的F 類Ⅱ級粉煤灰,細度20.6%,平均密度2.5g/cm3,需水量比103%。粗骨料選用粒徑5~20mm 和20~40mm 兩種級配花崗巖碎石,壓碎指標6.1%,堅固性1.0%,表觀密度2760kg/m3。細骨料用機械破碎而成的石灰巖人工砂,細度模數2.6,微粒含量8.5%,表觀密度2740kg/m3,石粉含量不略不計。外加劑用高效引起減水劑,以自來水作為拌合水和養護水。經檢測,各原材料性能指標均符合現行規范要求。

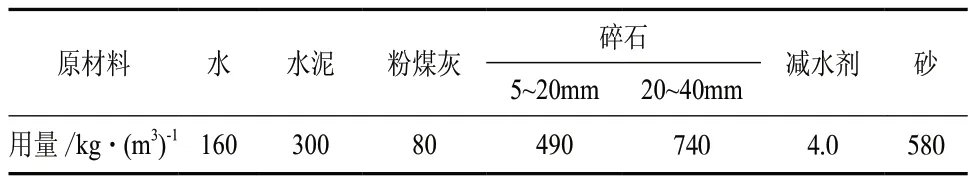

定義未摻聚丙烯纖維、輕燒氧化鎂混凝土為基準組,標號等級C30W3F200,新拌混凝土含氣量4.8%,坍落度60mm,砂率31%,水膠比0.42,基準配合比如表1 所示。通過外摻方式將MAG-Ⅰ型輕燒氧化鎂(摻量3.0%)或束狀單絲聚丙烯纖維(摻量1kg/m3)分別摻入混凝土中,并定義成單摻組,其中纖維長度10~20mm。采用外摻的方式將MAG-Ⅰ型輕燒氧化鎂(摻量3.0%)和束狀單絲聚丙烯纖維(摻量1kg/m3)同時摻入混凝土中,并定義成雙摻組。

表1 基準混凝土配合比

1.2 干濕循環設計

考慮到現階段尚未形成統一的氯鹽條件下水工混凝土干濕循環試驗方法,只有GB/T 50082-2009標準中“混凝土抗硫酸鹽侵蝕性能”涉及到干濕循環的試驗方法。然而,氯鹽侵蝕與硫酸鹽侵蝕有所不同,若氯鹽環境下的干濕循環試驗完全按照硫酸鹽侵蝕方法進行,不可避免地會造成一定偏差。

許多學者從不同輔助試驗方法、干濕循環階段、氯鹽溶液濃度等角度,試驗研究了氯鹽條件下的干濕循環試驗。為更好地揭示氯離子擴散受干濕循環的影響特征,應遵循以下原則合理確定干濕循環方法[6-7]:①完全轉化混凝土的干濕狀態;②加速干燥升溫過程中,設定烘箱溫度≤80℃;③試樣必須冷卻至室溫條件下才能進入下一步循環,以防因溫度作用而加速氯鹽的擴散;④充分考慮試樣尺寸,合理確定干燥和浸泡時長。

根據相關規范和前期試驗數據,合理設定干濕循環程序,具體如下:濕潤過程中將標養28d 的混凝土試件置于3.5%氯化鈉溶液中,浸泡24h 后放入烘箱進行干燥;干燥過程中先將試樣表面水分擦拭干凈,然后置于溫度(80±2)℃的烘箱內,烘干20h 后自然冷卻4h。為防止水分蒸發可能引起的溶液濃度改變,將試驗箱用塑料薄膜密封,對氯鹽溶液按每干濕循環15 次更換一次,以保證氯鹽濃度穩定。

1.3 氯離子測試方法

試驗完成后,將混凝土試樣沿非澆筑面用切割機各切除5mm,然后對混凝土用打磨機逐層打磨研粉,與氯離子滲透面方向相垂直。在深度不超過10mm 內每隔2mm 取樣一次,深度超過10mm時每隔5mm 取樣一次。通過試驗數據分析,確定試樣代表深度為所取范圍內的中值,如代表深度6mm 為5~7mm 范圍內的中值。將所有混凝土試樣過0.63mm 篩,最后對每個試樣中的自由氯離子含量利用規范推薦的化學滴定法進行測試,試驗結果用氯離子占總質量的百分比來表征。

1.4 孔隙率測試方法

目前,測定混凝土孔隙率的方法主要是浸泡法,混凝土吸水后的水分存留于內部孔隙內,故測定吸水后的密度和質量即可求解出相應的孔隙率,計算公式為[8]:

式中:ρc、ρw——試件飽水后的密度和常溫下水的密度,g/cm3;mc、m0——試件的飽水質量和干燥質量,g。

2 結果與分析

2.1 混凝土電通量

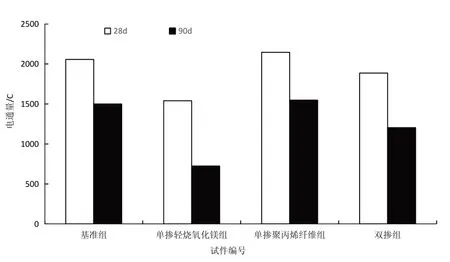

將混凝土拌合物制成高50mm、直徑100mm的圓柱形芯樣,每組3 個,利用HLD-8A 電通量儀測定28d、90d 電通量,試驗結果見圖1。

圖1 混凝土電通量測定值

結果表明,從低到高4 種混凝土28d、90d 電通量值排序為單摻輕燒氧化鎂組<雙摻組<基準組<單摻聚丙烯纖維組,電通量值越小則抗氯離子侵蝕性越好,單摻輕燒氧化鎂組、單摻聚丙烯纖維組的抗氯離子滲透性達到最優和最差。深入分析,輕燒氧化鎂會產生一定的微膨脹使得混凝土內部更加密實,從而有效改善了抗氯離子滲透性。此外,雖然摻入的纖維具有一定的阻裂作用,但若混凝土與纖維無法很好地結合,纖維發揮著一定的滲透通道作用,為氯離子滲入創造了條件[9]。

針對同一組試樣28d 電通量整體高于90d 電通量,這是因為時間越長則水化程度越高,有利于提高混凝土致密度,即混凝土抗氯離子侵蝕能力隨著混凝土齡期的增加而增強。相較于28d 電通量,單摻輕燒氧化鎂組、雙摻組、基準組、單摻聚丙烯纖維組的90d 電通量減少52.92%、36.16%、27.04%、27.83%。單摻聚丙烯纖維組合基準組電通量值減小,這是由于粉煤灰、水泥等膠凝材料隨著養護齡期的延長水化更加充分。雙摻組和單摻輕燒氧化鎂組電通量值減小,主要由于混凝土內部水化更加充分,并且在反應后期摻入的輕燒氧化鎂轉變成體積微膨脹的氫氧化鎂,使得內部結構更加致密。

2.2 混凝土孔隙率

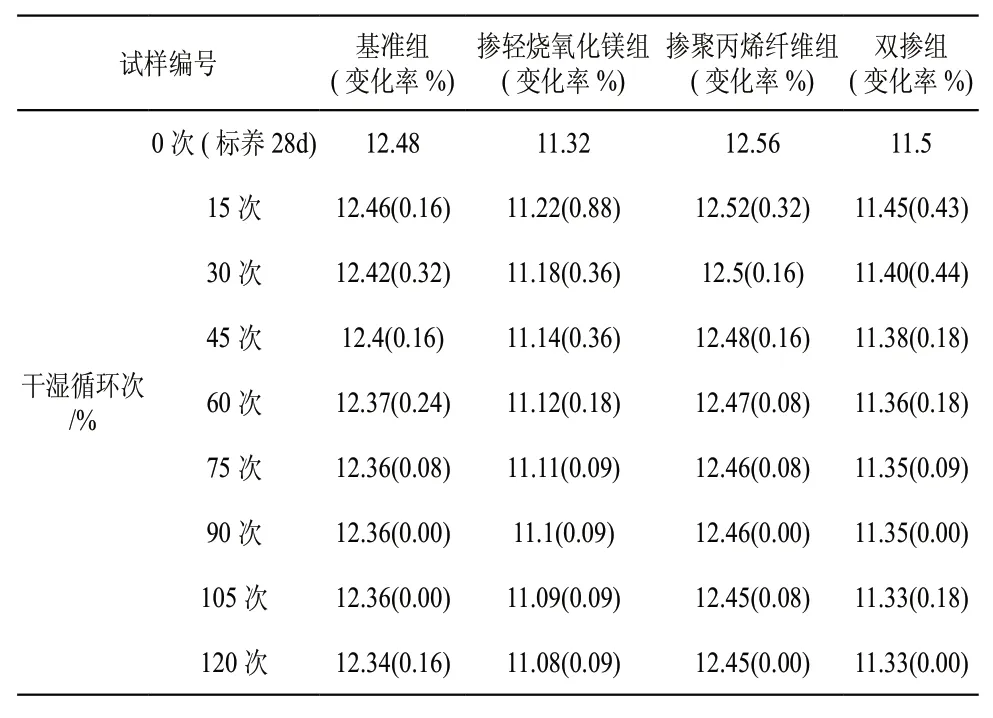

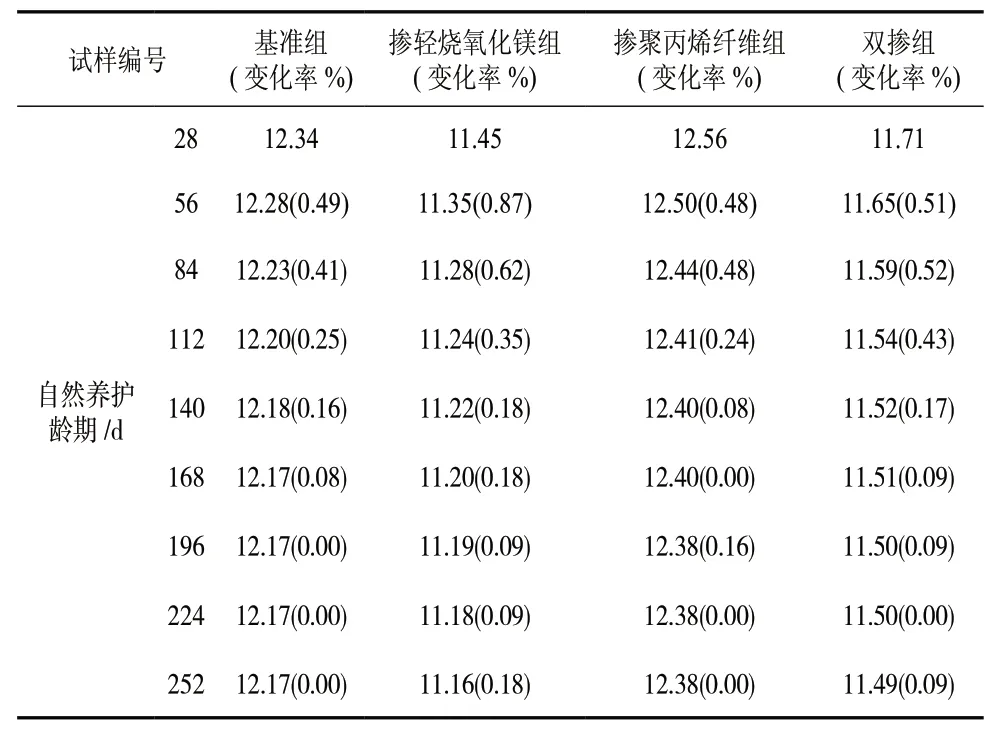

試驗達到干濕循環設定次數后,采用鋼鋸將混凝土試樣切割成兩個部分,用于測定各組試樣的孔隙率和不同深度氯離子含量,不同干濕循環次數的混凝土孔隙率見表2。為了排除不同齡期水化程度的影響,同步測定自然養護條件下的孔隙率數據,見表3。

表2 不同循環次數的混凝土孔隙率

表3 自然養護條件下的混凝土孔隙率

經對比分析可知,從小到大4 組混凝土初始孔隙率排序依次為單摻輕燒氧化鎂組<雙摻組<基準組<單摻聚丙烯纖維組。隨著養護齡期的延長單摻輕燒氧化鎂組的孔隙率變化最大,其次是雙摻組,基準組和單摻聚丙烯纖維組,該變化規律與單摻輕燒氧化鎂有關,輕燒氧化鎂的摻入有利于改善內部孔隙結構。

自然養護情況下,隨著齡期的延長各組試樣的孔隙率均逐漸減小,并且隨著齡期的延長混凝土孔隙率減小速度放緩,齡期達到140d 后略微減小或基本無變化。因此,混凝土內部孔隙結構隨著水化的不斷發展逐漸趨于穩定。干濕循環時,氯鹽環境的干濕循環和水化程度是導致孔隙率減小的重要因素,干濕循環狀況與自然養護條件下的孔隙率變化趨勢相同,但自然養護條件下的變化速率高于干濕循環。以輕燒氧化鎂組為例,干濕循環達到15 次、30次、45次時的孔隙率變化率依次為0.88%、0.36%、0.36,而相同齡期自然養護條件下的孔隙率變化率依次為0.87%、0.62%、0.35%。因此,在混凝土養護前期(干濕循環次數較少),若僅僅考慮氯鹽環境下的干濕循環則孔隙率相對增大,但其增加幅度低于水化加深而引起的孔隙率減小幅度。

2.3 自由氯離子含量

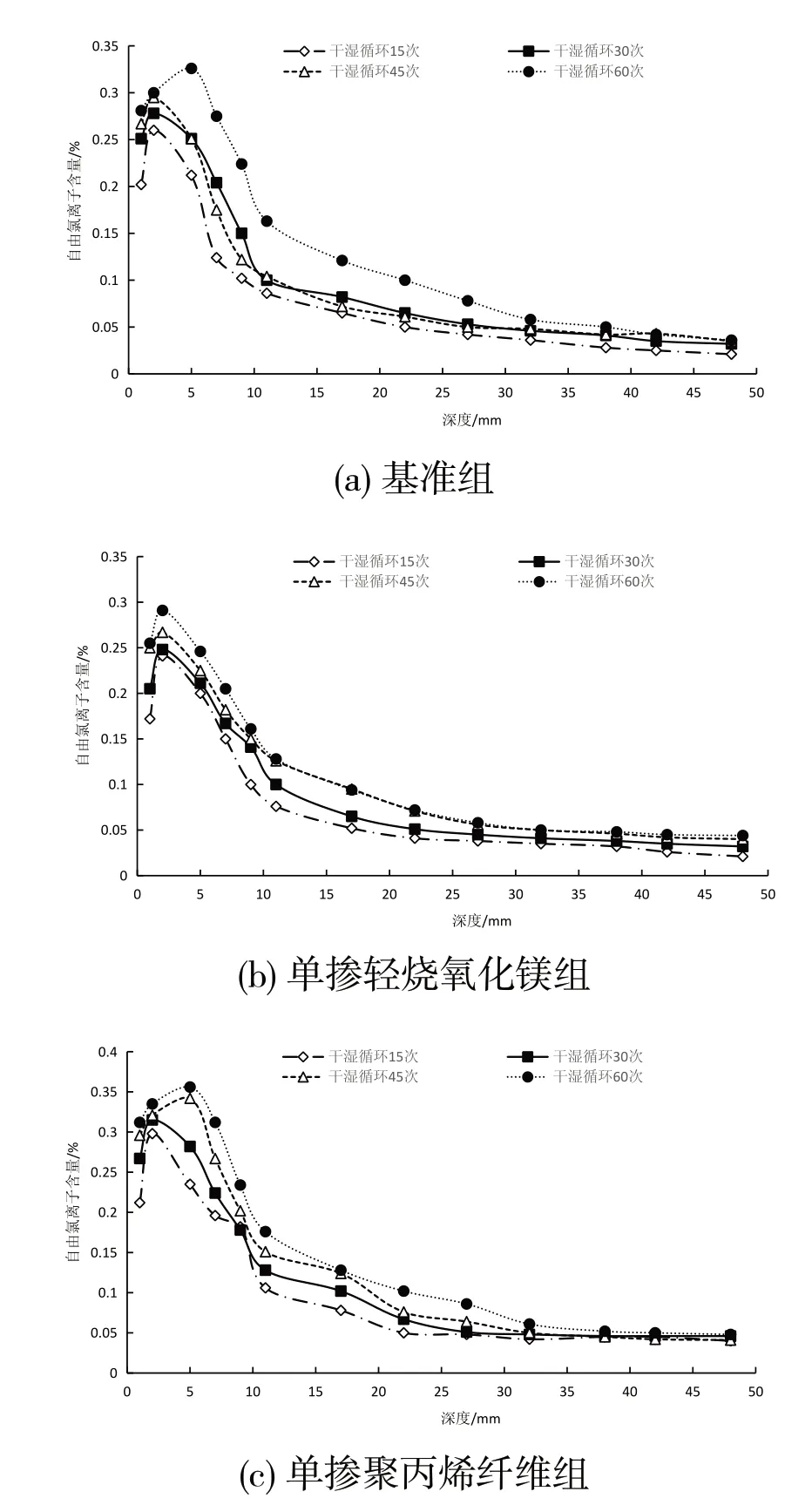

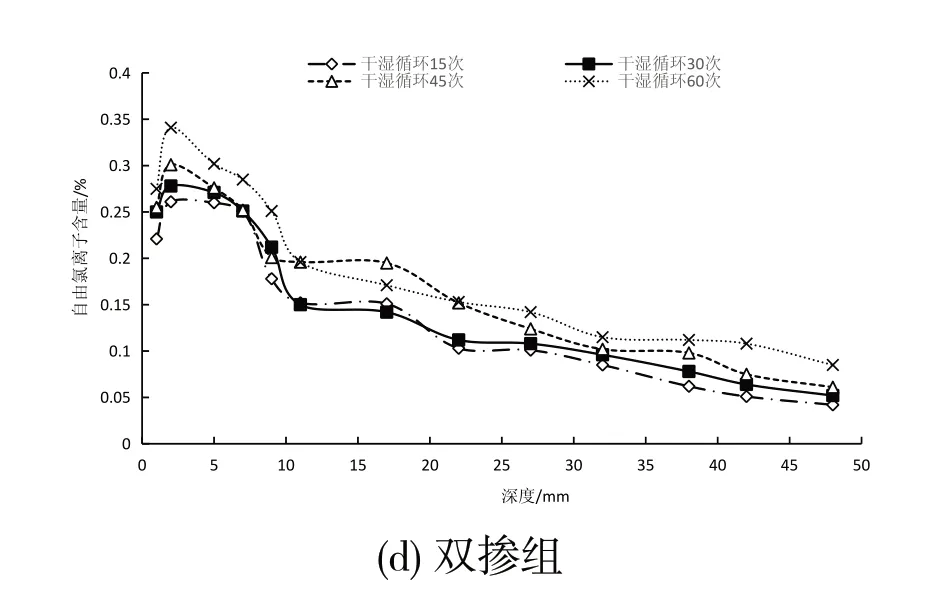

不同深度處不同干濕循環次數下4 組水工混凝土試樣的自由氯離子含量測試結果,如圖2 所示。結果表明,隨著深度的逐漸增加各組試樣的氯離子含量均呈現出先上升后下降的變化趨勢,并且隨著循環次數的增大同一深度處自由氯離子含量逐漸增加。

圖2 不同干濕循環次數下的自由氯離子含量

通過對比分析發現,干濕循環達到15 次和30次時距離試樣表面2~4mm 深度處出現氯離子含量峰值,干濕循環達到45 次單摻聚丙烯纖維組合基準組的峰之巔延后1 個測量距離,即距離試樣表面4~6mm 處出現自由氯離子含量峰值,并且峰值高于雙摻組和單摻輕燒氧化鎂組。干濕循環達到60次時,距離試樣表面2~4mm 深度處雙摻組和輕燒氧化鎂組氯離子含量出現峰值,并且峰值點的氯離子含量呈進一步上升趨勢。對于4 組混凝土試樣,深度相同時,單摻輕燒氧化鎂組均小于其它3 組試樣的自由氯離子含量,表明干濕循環條件下從低到高各組試樣抗氯離子侵蝕能力排序為單摻聚丙烯纖維組<基準組<雙摻組<單摻輕燒氧化鎂組。

深入分析峰值點自由氯離子含量遷移的原因:在干濕循環的濕潤狀態下,隨著水分擴散氯離子滲入混凝土內部;在干濕循環的干燥狀態下,表層水分逐漸蒸發,孔隙內部的部分氯離子與水化產物發生化學反應或被物理吸附,并且水分蒸發會導致含游離氯離子的溶液過度飽和,從而形成結晶體;之后,從干燥再次轉變成濕潤狀態下,干燥階段所產生的鹽結晶因水分重新進入混凝土中而溶解,從而形成明顯高于環境溶液的高濃度溶液,由此以來在濃度壓力差作用下氯離子進一步向內部滲透,反復循環[10-12]。因此,氯離子峰值隨著干濕循環次數的增大逐漸向混凝土內部延伸。

3 結論

本研究通過室內試驗,探討了干濕循環作用下氯鹽環境中單摻聚丙烯纖維、單摻輕燒氧化鎂、基準組和雙摻組的抗氯離子滲透性,主要結論有:

1)從低到高各組試樣的28d 和90d 電通量排序均為雙摻組<單摻氧化鎂組<單摻聚丙烯纖維組<基準組;混凝土種類相同時,90d 電通量值均低于28d 測試結果,并且雙摻組和單摻輕燒氧化鎂組的減小幅度高于單摻聚丙烯纖維組、基準組。

2)聚丙烯纖維和輕燒氧化鎂的摻入有利于改善混凝土孔隙結構,相比于基準混凝土減少其內部孔隙,提高整體密實度;對于雙摻組,受限于聚丙烯纖維作用后期可以抑制輕燒氧化鎂的持續膨脹,從而使得雙摻組較單摻輕燒氧化鎂組、單摻聚丙烯纖維組的長期孔隙率更小。

3)雖然短時間內干濕循環難以明顯改善內部孔結構,但可以加速氯離子峰值向內部的遷移和氯離子在淺層處的沉積。干濕循環下,抗氯離子侵蝕能力最高、最低的是單摻輕燒氧化鎂組和單摻聚丙烯纖維組。