莊子的養生之道

苑天舒

“養生”這個概念,最早提出的可能是莊子。《莊子》書中有一篇《養生主》,是我們迄今為止所見到的關于“養生”概念與專論的最早古籍文獻。雖然比莊子更早的孫子在其《行軍篇》中提到:“凡軍好高而惡下,貴陽而賤陰,養生而處實,軍無百疾,是謂必勝。”但這個“養生”指的是有水草之利可以放牧牲畜。與莊子同時期的孟子在《孟子·離婁下》中也有:“養生者不足以當大事,惟送死可以當大事。”這里的“養生”指的是“養父母”。作為中華優秀傳統文化中的“養生”之義,是全命養性、涵養生命,與莊子的“養生”契合。“養生”不是“養身”,而是“養生命”。莊子講“養生主”,是護養生命之“主”——精神。

《莊子·養生主》開篇即講:“吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆已;已而為知者,殆而已矣。為善無近名,為惡無近刑。緣督以為經,可以保身,可以全生,可以養親,可以盡年。”這段話的意思是:每個人的生命都是有限的,而知識是無限的,用有限之生命去追求無限之知識,怎能不陷入疲困!既然這樣疲困還要去汲汲追求,就離滅亡不遠了。善于養,但不要靠近名利,不要讓自己太過度;不善于養,也不要靠近刑罰,不要讓自己受傷害。遵循自然中道作為常法,就可以保護身體,保全天性,可以奉養雙親,可以壽盡天年。

養生全命、壽盡天年不以“有涯隨無涯”,那么,人這一生還要不要去做事業?還要不要為了事業去奮斗、去努力?《莊子·養生主》里講了一個“庖丁解牛”的故事:庖丁為文惠君宰牛,手所觸及的,肩所倚住的,腳所踩到的,膝蓋所頂住的,都能讓刀自如劃動,動如桑林之舞,聲合經首之韻,整牛嘩然而解。文惠君稱贊道:“天啊!您的技術怎么能達到這樣的地步呢?”庖丁放下刀,回答說:“別人看到我解牛靠的是技術,而我所用的其實是道,已經是超越了技術的層面了。我剛剛學習解牛的時候,滿眼里就是一只牛;3年后我眼睛里所見已經不是一只整牛了;方今之時,我解牛已是心神而非目視了。心神所往,刀鋒所向,順著牛身體的自然結構,切入筋肉之間,導向骨節之隙,做到游刃有余。好廚師一年換一把刀,普通廚師一個月換一把刀,而我這把刀已經用了18年了,還像新磨過的一樣鋒利。即使這樣,我也會遇到筋骨盤結的地方,也要小心謹慎,全神貫注,手腳放緩,刀上稍微一用力,整牛就嘩嘩解體了。每當此時,牛身被我解開散落一地,而牛還不知道自己已經死去。我提刀而立,環顧四周,心滿意足,善刀而收。”文惠君聽罷,嘖嘖稱道:“善哉!我聞庖丁之言,得到了養生的道理!”

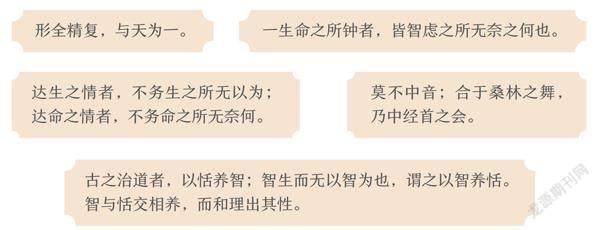

做事業與養生不矛盾。庖丁解牛,“所好者道也”,“以神遇而不以目視,官知止而神欲行,依乎天理”,達到了出神入化的境界;“莫不中音;合于桑林之舞,乃中經首之會”,成為和諧中道的藝術。解牛之方、處世之道、養生之理是貫通的。其要點有二:一、因其固然、順守自然,要認識規律、遵序規律,不能強行妄為;二、在“筋骨盤結”處“怵然為戒”,遇到關鍵之處,行事更應警惕、專注。

順守自然以為常法,循督守正以養生命之本。這就是莊子揭示的養生秘訣——“緣督以為經”。

從養生修煉而言,“緣督以為經”的“督”,指的是“奇經八脈”(八脈:陰蹺脈、陽蹺脈、陰維脈、陽維脈、沖脈、帶脈、任脈、督脈)中的“督脈”。奇經八脈統攝全身氣血運行,而任督二脈是主脈。人能昂首直立,督脈要氣血充沛。有中醫認為,脊髓中有一條中空一直上通到腦的經脈,這就是督脈,督脈是陽氣之海。頭抬不起來,腰直不起來,是陽氣不足、督脈能量不夠的表現。清代郭嵩燾說:“船山(王夫之)云:奇經八脈,以任督主呼吸之息,身前之中脈曰‘任’,身后之中脈曰‘督’。緣督者,……循虛而行。”張默生說:“‘督’既有中空之義,則‘緣督以為經’,即凡事當處之以虛,作為養生的常法。”王孝魚說:“督脈居于身后,是以精神流通灌注的總樞紐。‘緣督’就是說,人的行為要順其精神的指導。”

養生以涵養精神為重,精神乃“養生”之主。莊子在《達生篇》中提出“形全精復,與天為一”的養生標準。現如今,“物有余而形不養”“形不離而生亡者”的情景是很多的。物質生活富足,恣蕩肆欲以致病而形不養;富貴夭折者,大有人在。還有許多人雖然形體健全,或心靈卑瑣,或心智殘缺;外形雖好,卻已是行尸走肉。不能通達生命真相,“物有余”“形不離”也是枉然。莊子說:“達生之情者,不務生之所無以為;達命之情者,不務命之所無奈何。”通達的人,知道生命的真相,不會去追求生命所不必要的東西,也不會去糾結命運所無可奈何的事情,以保全有形的身體與無形的精神。古人說:“一生命之所鐘者,皆智慮之所無奈之何也。”真正能對生命有作用的,都不是人可以用心機、動心思能做到的。

莊子提出“棄世”,即拋棄世俗價值觀。《莊子·繕性》中說:“繕性于俗學以求復其初,滑欲于俗思以求致其明;謂之蔽蒙之民。”世俗的學術無法修復人性,世俗的思想只會讓人更加迷亂。世俗價值觀基本上是以外求多少為得失,以獲取積累為益,不為利來便為利往,因此不可能讓人明理盡性,實現涵養保全生命的養生目的。莊子說:“古之治道者,以恬養智;智生而無以智為也,謂之以智養恬。智與恬交相養,而和理出其性。”古人以恬靜涵養智慧,智慧生成卻不外用,再以智慧涵養恬靜,智慧與恬靜交相涵養,這樣人的天然本性就能生出順和自然的道理。人按照“道理”處世為人,處世之道與養生之道就貫通了。

“善養生者,若牧羊然,視其后者而鞭之。”人們如今都談養生,往往都是加強營養、加強鍛煉,忽略了“視其后者而鞭之”。改正錯誤,糾正過失,鞭其后者,回歸天真,更為重要。