粗鹽提純實驗的問題探討

劉文皓,黃燕寧,李麗萍

摘要: 粗鹽提純實驗中存在關于除雜試劑選擇、沉淀成分、實驗室與工業生產差異等多方面的疑問,如Ba(OH)2溶液是否可以代替BaCl2溶液、NaOH溶液進行除雜;為什么不選用碳酸鈉溶液同時除去粗鹽中的Mg2+、 Ca2+及引入的過量Ba2+;碳酸鈉溶液的加入會不會導致氫氧化鎂沉淀轉化為堿式碳酸鎂沉淀;用NaOH溶液除去粗鹽中的Mg2+會不會生成Mg(OH)2膠體。對這些常見問題進行了探討,以期為化學教學提供一些有益的參考。

關鍵詞: 粗鹽提純; 分離除雜; 問題探討

文章編號: 1005-6629(2023)02-0094-03? ??中圖分類號: G633.8? ??文獻標識碼: B

粗鹽提純是中學階段經典的學生必做實驗之一,承載著物質分離的重要思路與方法。初中階段關注粗鹽中難溶性雜質的去除[1],而高中階段則側重于用化學沉淀法除去粗鹽中Ca2+、 Mg2+、 SO2-4三種可溶性雜質離子[2]。依據人教版[3]、魯科版[4]、蘇教版[5]高中化學教材,該實驗原理為用BaCl2溶液除去SO2-4,用NaOH溶液除去Mg2+,用Na2CO3溶液除去Ca2+與過量的Ba2+,將沉淀過濾后用鹽酸調節濾液pH至中性或微酸性。然而在實際教學過程中,教師和學生對該實驗仍存在一些疑問,值得進一步探究與思考。

1? Ba(OH)2溶液是否可以代替BaCl2溶液、NaOH溶液進行除雜

教師在粗鹽提純實驗教學中為了發展學生的實驗探究能力,強化學生對分離除雜思路方法的認識,往往會要求學生自主思考如何選擇該實驗的除雜試劑。然而,在很多學生眼中,Ba(OH)2溶液是更為便捷的除雜試劑,因為它可以同時除去粗鹽水中的SO2-4、 Mg2+。那么教師面對學生的這一想法該作何解釋呢?不選擇Ba(OH)2溶液做除雜試劑的原因是什么呢?

從理論上分析,Ba(OH)2溶液確實可以同時沉淀溶液中的SO2-4與Mg2+,但在實際應用中Ba(OH)2溶液并不可以代替BaCl2溶液、NaOH溶液進行除雜,原因主要包括以下三點:

(1) 粗鹽中各雜質的具體含量是未知的,在進行除雜操作前無法判斷SO2-4和Mg2+的物質的量之比。若直接加入Ba(OH)2溶液必然會引入過量的Ba2+或OH-,在后續操作中將加入更多的碳酸鈉溶液或鹽酸,造成試劑的浪費。

(2) Ba(OH)2溶解度很低,20℃時氫氧化鋇的溶解度為3.89g,不易制得濃度較高的Ba(OH)2溶液。實驗中所用Ba(OH)2溶液中的氫氧根離子濃度遠小于氫氧化鈉溶液,使得加入溶液體系的除雜試劑量進一步增加。

(3) Ba(OH)2的成本比BaCl2和NaOH更高。

2? 為什么不用碳酸鈉溶液同時除去粗鹽中的Mg2+、 Ca2+及引入的過量Ba2+

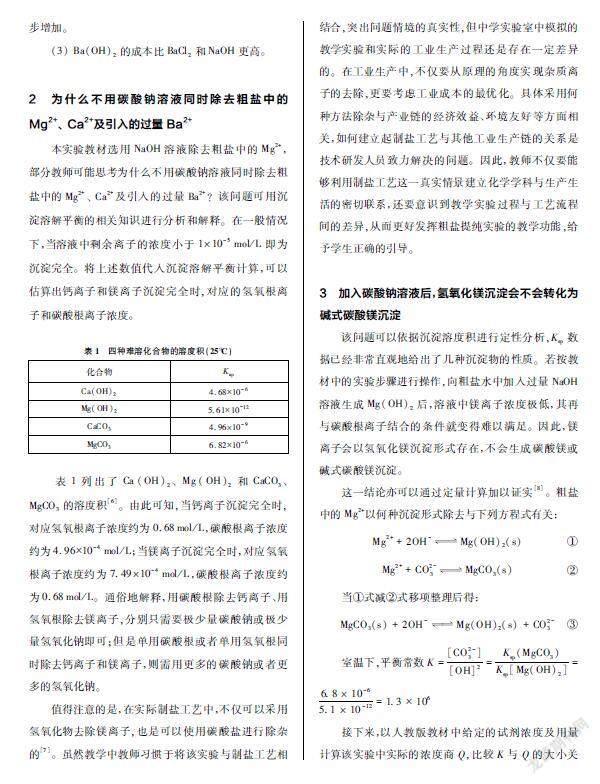

本實驗教材選用NaOH溶液除去粗鹽中的Mg2+,部分教師可能思考為什么不用碳酸鈉溶液同時除去粗鹽中的Mg2+、 Ca2+及引入的過量Ba2+?該問題可用沉淀溶解平衡的相關知識進行分析和解釋。在一般情況下,當溶液中剩余離子的濃度小于1×10-5mol/L即為沉淀完全。將上述數值代入沉淀溶解平衡計算,可以估算出鈣離子和鎂離子沉淀完全時,對應的氫氧根離子和碳酸根離子濃度。

表1列出了Ca(OH)2、 Mg(OH)2和CaCO3、 MgCO3的溶度積[6]。由此可知,當鈣離子沉淀完全時,對應氫氧根離子濃度約為0.68mol/L,碳酸根離子濃度約為4.96×10-4mol/L;當鎂離子沉淀完全時,對應氫氧根離子濃度約為7.49×10-4mol/L,碳酸根離子濃度約為0.68mol/L。通俗地解釋,用碳酸根除去鈣離子、用氫氧根除去鎂離子,分別只需要極少量碳酸鈉或極少量氫氧化鈉即可;但是單用碳酸根或者單用氫氧根同時除去鈣離子和鎂離子,則需用更多的碳酸鈉或者更多的氫氧化鈉。

值得注意的是,在實際制鹽工藝中,不僅可以采用氫氧化物去除鎂離子,也是可以使用碳酸鹽進行除雜的[7]。雖然教學中教師習慣于將該實驗與制鹽工藝相結合,突出問題情境的真實性,但中學實驗室中模擬的教學實驗和實際的工業生產過程還是存在一定差異的。在工業生產中,不僅要從原理的角度實現雜質離子的去除,更要考慮工業成本的最優化。具體采用何種方法除雜與產業鏈的經濟效益、環境友好等方面相關,如何建立起制鹽工藝與其他工業生產鏈的關系是技術研發人員致力解決的問題。因此,教師不僅要能夠利用制鹽工藝這一真實情景建立化學學科與生產生活的密切聯系,還要意識到教學實驗過程與工藝流程間的差異,從而更好發揮粗鹽提純實驗的教學功能,給予學生正確的引導。

3? 加入碳酸鈉溶液后,氫氧化鎂沉淀會不會轉化為堿式碳酸鎂沉淀

該問題可以依據沉淀溶度積進行定性分析,Ksp數據已經非常直觀地給出了幾種沉淀物的性質。若按教材中的實驗步驟進行操作,向粗鹽水中加入過量NaOH溶液生成Mg(OH)2后,溶液中鎂離子濃度極低,其再與碳酸根離子結合的條件就變得難以滿足。因此,鎂離子會以氫氧化鎂沉淀形式存在,不會生成碳酸鎂或堿式碳酸鎂沉淀。

這一結論亦可以通過定量計算加以證實[8]。粗鹽中的Mg2+以何種沉淀形式除去與下列方程式有關:

Mg2++2OH-Mg(OH)2(s)①

Mg2++CO2-3MgCO3(s)②

當①式減②式移項整理后得:

MgCO3(s)+2OH-Mg(OH)2(s)+CO2-3③

室溫下,平衡常數K=[CO2-3][OH]2=Ksp(MgCO3)Ksp[Mg(OH)2]=6.8×10-65.1×10-12=1.3×106

接下來,以人教版教材中給定的試劑濃度及用量計算該實驗中實際的濃度商Q,比較K與Q的大小關系,即可得知Mg2+以何種形式沉淀。

加完三種除雜試劑后粗鹽溶液總體積V:

V=V水+VBaCl2+VNaOH+VNa2CO3

=20+3+0.25+3=26.25mL

假設體系中無過量的Ba2+與CO2-3反應,假設實驗在室溫下進行。

在20℃時,碳酸鈉在水中的溶解度為21.5g[9], c飽和Na2CO3=1.67mol/L

ρ20%NaOH=1.22g/mL

則[CO2-3]max=c飽和Na2CO3·VNa2CO3V=1.67×326.25

=0.19mol/L

[OH-]=ρ20%NaOH·VNaOH·20%V·MNaOH=1.22×0.25×20%26.25×40

=5.8×10-2mol/L

Q=[CO2-3]max[OH-]2=0.19(5.8×10-2)2=56

Q< 因此,若按教材中的實驗步驟操作,粗鹽中的Mg2+以Mg(OH)2沉淀形式除去。換言之,若要制備堿式碳酸鎂,需要控制氫氧根、碳酸根、鎂離子的濃度在合適比例下,實際操作中經常還要考慮溫度等條件的控制。 4? 用NaOH溶液除去粗鹽中的Mg2+會不會生成Mg(OH)2膠體 膠體的形成條件較為嚴苛,只有當分散相粒子的大小落在膠體分散系統的范圍之內,同時保證足夠的穩定性才可以形成膠體。制備膠體的方法主要分為分散法和凝聚法,前者是使固體的粒子變小,后者是使分子或離子聚結成膠粒。通常金屬氫氧化物的膠體制備采用化學凝聚法,即通過化學反應使生成物呈過飽和狀態,然后粒子再結合成膠粒[10]。例如,向沸騰的蒸餾水中滴加幾滴FeCl3溶液,趁熱用滲析法除去HCl,就可以得到穩定的Fe(OH)3膠體。 在本實驗中,溶液體系顯然不滿足膠體形成的條件。向粗鹽水中加入過量的NaOH溶液會使體系中存在大量OH-,而離子濃度對膠體的穩定性有著直接影響,OH-濃度太大會引起膠粒聚沉,直接生成Mg(OH)2沉淀。因此,該實驗用NaOH溶液除去粗鹽中的Mg2+不會生成Mg(OH)2膠體。 參考文獻: [1]中華人民共和國教育部制定. 義務教育化學課程標準(2022年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社, 2022: 14~15. [2]中華人民共和國教育部制定. 普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 14~15. [3]王晶, 鄭長龍主編. 普通高中教科書·化學必修第二冊[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019: 29. [4]王磊, 陳光巨主編. 普通高中教科書·化學必修第一冊[M]. 濟南: 山東科學技術出版社, 2019: 58~60. [5]王祖浩主編. 普通高中教科書·化學必修第一冊[M]. 南京: 江蘇鳳凰教育出版社, 2020: 78~79. [6]北京師范大學無機化學教研室等編. 無機化學(上冊)(第4版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002: 419~420. [7]周仲懷, 徐麗君, 于銀亭等. 我國海水制鹽工藝改革的設計研究[J]. 海洋科學, 1997, (6): 43~46. [8]張福林, 戴仲善. 粗食鹽精制過程中鎂鹽沉淀形式的研究[J]. 天津紡織工學院學報, 1995, (4): 61~64. [9]鄭平. 碳酸鈉的溶解度[J]. 純堿工業, 1984, (2): 53~55. [10]傅獻彩, 沈文霞, 姚天揚等. 物理化學(第五版)(下冊)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 408~411.