古錢不止是銅錢

撰文 供圖 上海博物館

回看中國古代錢幣的早期發展。

最原始的貨幣——貝幣

顧名思義,貝幣由貝殼加工而來,這是迄今已知中國最古老的貨幣形式。

貝殼是大海的禮物,它們堅實圓潤,其中一些還有著珍珠般的色澤,不要說在遙遠的新石器時代,即使在現在,漂亮的貝殼也是人們喜愛的裝飾品。大約在夏朝,貝殼從單純的裝飾品逐漸演化出了貨幣的功能,人們可以用它交換商品。古代中國最常用作貨幣的是一種產于南海的齒貝,學名為“貨貝”。人們往往將用作貨幣的貝殼的凸出一面磨平,或鉆出一孔,以方便攜帶。

貝幣的計數單位通常為“朋”,也就是“串”的意思,甲骨文的朋字外形就是兩串相連的貝。每朋貝由幾枚串成?對此的說法不一,其中比較權威的說法是10 枚。根據目前的考古發現,商代使用貝的數量最多,河南安陽殷墟婦好墓就出土了7000 余枚。甲骨卜辭(商朝晚期巫師刻在牛骨、龜甲上的占卜文字)和青銅器銘文中,常常見到“賜貝”和“用貝”的記述,但不知是何原因,賜貝的數量多為十朋或二十朋。

或許是貨貝的數量無法滿足流通需求,當時的人們又用蚌、骨、陶、銅等材質仿制天然的貝。這其中,銅貝的鑄造意義更加重大,因為它拉開了中國金屬鑄幣的序幕,奠定了青銅作為古代主要貨幣材料的基礎。

貨貝在古代中國被作為貨幣使用

賜貝和用貝的記錄

銘文大意:小臣單跟隨周公平叛有功,周公賜小臣單“貝十朋”。小臣單花這些賞金鑄造了這個“觶”。

貝十朋

與“貝”有關的字

漢字中,許多與財富、價值、交換有關系的字往往以“貝”作為偏旁,這表明在中國文字形成的過程中“貝”已經具有一定的交換價值。

相關漢字:寶(寶)、貨、貯、買(買)、賣(賣)、貿、貸、賃、資、貴、賤等。

貨幣的產生

紙幣就是一種最常見的貨幣,而貨幣的產生歸因于人們遇到了物物交換的麻煩。

如果有一位種植粟的農民想要一把青銅刀,在貨幣出現之前,他可以試著拿自己的粟去向制刀匠換刀。如果制刀匠家里糧多不需要粟,而是需要麻布,那么這位農民就要先將粟換成麻布,然后用麻布去換青銅刀。假如麻布的制作者也不需要粟而要絲,這位農民就只能走一條更加迂回的路:先用粟換絲,再用絲換麻布,接下來用麻布換青銅刀。冗長而復雜的交換鏈中間任何一個環節無法繼續,都會導致交易失敗。

此外,物物交換中還存在一個價值尺度的問題。例如,一把青銅刀的價值相當于多少粟?一塊麻布的價值相當于多少絲?正是這些復雜的環節和種種麻煩,迫使人們去尋找一種交換各方都能接受的、并且可以衡量物品價值的交換媒介。貨幣就充當起了這個媒介。可以充當媒介的選擇很多,貨幣的種類也就多種多樣,在歷史上,貝殼、牲畜、獸皮、糧食、布帛、貴金屬等都曾經充當過貨幣。不過,在貨幣和交換制度還不是十分發達的古代,堅固耐用、便于計數和攜帶的貝最先扮演起了普遍貨幣的角色。

貨幣的出現是社會中物品交換需求決定的

世界各地的貝幣

全世界有許多文明使用過貝殼,印度、緬甸、斯里蘭卡、印度尼西亞,以及歐洲、北美洲、大洋洲、非洲沿海等地區的舊石器時代和新石器時代遺址都有用貝的遺跡。貝首先被人們用作裝飾品,例如項鏈、手鐲以及衣服的裝飾,等等。非洲沿海、新幾內亞(現分別屬于澳大利亞和印度尼西亞)北部的島嶼、所羅門群島等地和中國一樣,曾經將貝當作貨幣使用。

金屬古錢外形真稀奇

在春秋戰國的數百年間,“金屬鑄幣”逐漸取代貝幣,成為市場流通的主要貨幣。這期間錢幣的形狀很有特點:有的像鏟子,有的像刀,還有的像紡輪,但尺寸都比真正的工具要小。南方的楚國貨幣則不仿工具而仿貝。這些仿自實物的貨幣在“錢幣學”上尚無公認的集合名詞指代,在這里,我們不妨把它們叫作“仿真錢幣”。

歸納起來,仿真錢幣可分為布幣、刀幣、圜錢和蟻鼻錢四大系統,所用的材料都是青銅,這意味著此時的中國貨幣雖然已經脫離了原始狀態,但還沒有跨進成熟貨幣的領域。

布幣

“布”是一種農耕工具,形狀如鏟子。布幣產生的年代較早,可能西周時期就已經流通使用。早期的布幣簡直就是一把縮微鏟子,一般首部(向上突起可以插柄的部分)中空,仿佛可以安裝木柄,故稱為“空首布”。最大的空首布身長連首可達16.5 厘米左右,兩面都沒有文字。在流通使用的過程中,空首布的首部逐漸變得和鏟面一樣扁平,這種扁平的布幣被稱為“平首布”,其流行地區主要是戰國時期的韓、趙、魏和燕國。

圜錢

圜錢是一種環狀錢幣,其起源也許與紡輪、玉璧和玉環有關。圜錢流通的地區很廣,春秋戰國時期的許多地區都有過它們的蹤影。在圜錢的基礎上,秦、齊、燕等國誕生了方孔圓錢。圜錢出現的時間雖然較晚,但生命力旺盛,它們是在中國流通了兩千多年的“孔方兄”的鼻祖。

刀幣

刀幣起源于東方漁獵和手工業較發達的地區,是由實用工具中的刀演化而來的,形狀幾乎和刀一樣。刀幣主要在戰國時期的燕國和齊國以及鄰近的地區流通,其中燕國的刀幣較小,稱“小刀”;齊國的刀幣較大,稱“大刀”。大刀大而厚,質量一般在40 克以上。

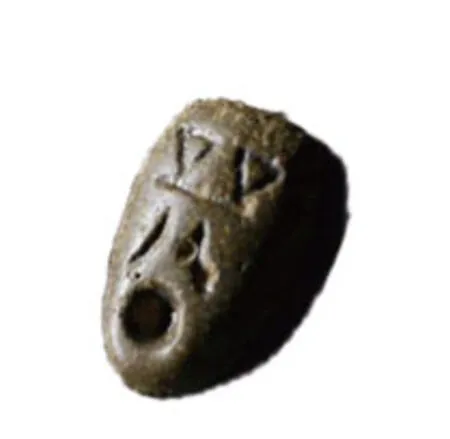

蟻鼻錢

蟻鼻錢是流通于南方的楚國的青銅鑄幣,形狀很像貝幣,大概就是由銅貝發展而來的。每枚蟻鼻錢的質量一般只有2 ~5 克,反面扁平,正面凸起且鑄有文字。目前發現的文字有十多種,其中一種文字筆畫較多,像一只螞蟻;另一種猶如一張難看的人臉,俗稱“鬼臉錢”,兩者被合稱為“蟻鼻錢”。

仿真錢幣的絕響——新莽錢幣

在春秋戰國仿真錢幣被方孔圓錢完全取代的200 多年后,仿真錢幣再次轟轟烈烈登上歷史舞臺。這就是新朝王莽鑄造的仿真錢幣。

在新朝統治的短短十余年間,王莽進行了4 次以“托古改制”為綱領的貨幣改革,大量鑄造布幣和刀幣等錢幣。王莽的幣制改革引起了社會經濟的巨大混亂,但他的錢幣制作精美,書法纖秀,尤其受到歷代收藏家的青睞。右圖為“金錯刀”,由形如方孔錢的環和刀柄組合而成,環上用黃金鑲嵌“一刀”兩字,柄上有“平五千”三字。

周王室 平肩弧足空首大布

形狀接近青銅鏟,在上面的斷裂之處可以看出首部是中空的,似乎木柄可以從上部插入。顯然,這是一枚空首布。該錢幣多流通于春秋時期,其形狀很美:平肩,足部是流暢而恰到好處的弧足。

齊 “齊反邦立長大化”刀(六字刀)

俗稱“造邦刀”,因刀上有銘文“齊反邦立長大化”六個字,又稱“六字刀”,是春秋時期齊國鑄行的刀幣,制作精美,存世不多,因而彌足珍貴。

秦 半兩錢

這枚錢中有一方孔,造型敦厚,“半兩”兩字古樸,遒勁而有力。“半兩錢”是秦國在秦惠文王二年(公元前336 年)時開始鑄行的,因質量為半兩,因此稱為“半兩錢”。“秦半兩”是秦始皇統一幣制時統一各國銅錢的標準錢,是方孔圓錢之“母”。

春秋戰國時期的商品經濟

春秋戰國時期,高度發展的農業和手工業使得城市經濟繁榮。據《戰國策》記載,“古者……城雖大無過三百丈者,人雖眾無過三千家者……今千丈之城、萬家之邑相望也”。齊國的臨淄“車轂擊,人肩摩,連衽成幃,舉袂成幕,揮汗成雨,家殷而富,志高而揚。”各地商業來往增加,洞庭之鮭、東海之鮞、云夢之芹、陽樸之姜、大夏之鹽、江浦之桔等地方土特產,在中原市場都有較高的知名度。春秋時期的商業活動非常活躍,輔佐齊公的管仲、鮑叔牙都是大商人。輔佐越王勾踐復國的范蠡(即陶朱公)十九年之中,三次將財富累聚至于“千金”。戰國時期甚至出現了呂不韋這樣懂得利用自己的財富參與政治投機,以獲“無數倍”利的巨商大賈。孔子的弟子子貢也是大商人。《史記》中司馬遷在《仲尼弟子列傳》和《貨殖列傳》兩處指出,孔子之所以名揚天下,離不開子貢的慷慨支持。

罕見的春秋鐵質空首布

春秋戰國時期的經濟繁榮、商業興盛,為錢幣鑄造發行的興盛奠定了堅實的物質基礎。

世界各地的貝幣

錢這個概念無人不知,但知道“錢”是怎么成為貨幣代名詞的人可能不多。其實,錢的本意是一種農具。《詩經》中“命我眾人,庤乃錢镈(意為:準備好你們的錢和镈)”的“錢”就是鏟子(布)一類的農具,镈是一種與“錢”類似的農具。或許,人們先以“錢”來稱呼布幣,時間一長,“錢”便成為所有金屬鑄幣的代名詞。