秈粳雜交稻華中優9326機插和直播穗型與產量比較

李春壽, 王亞梁, 黃福燈, 郝媛媛, 朱德峰

(1.浙江省農業科學院 作物與核技術利用研究所, 浙江 杭州 310021; 2.中國水稻研究所, 浙江 杭州 310006)

隨著我國社會經濟的發展及農村勞動力的轉移,水稻生產模式及技術發生重大轉變[1-2]。水稻品種類型從常規水稻品種轉變為秈型雜交稻,近幾十年,秈粳雜交稻在生產上被廣泛應用,產量和品質得到大幅提升[3-5]。水稻種植方式從手工插秧、拋秧種植轉變為省工高效的機插秧和直播稻,勞動效率和經濟效益得到大幅度提高[1,6-7]。

近幾十年來,雜交稻,特別是秈粳雜交稻選育成功,并在生產大面積推廣應用,增產效果顯著[1,8-9]。秈粳雜交稻較秈型雜交稻及常規稻增產的主要因素是穗大粒多[10]。水稻大穗的形成決定于穎花分化與退化及籽粒結實,品種間穎花分化與退化及籽粒結實存在差異,且受種植方式等因素影響[11-18]。不同種植方式下,水稻的產量及其結構不同,影響產量的形成和提高。研究表明,與直播種植相比,機插秧產量有增有減,增產主要表現為穗數和穗粒數的增加,減產主要表現為穗粒數下降,單位面積總粒數下降,結實率和千粒重下降[19]。直播和機插種植條件下,大穗型秈粳雜交稻的穗粒數不穩定,影響產量的穩定和提高。目前,對于大穗型秈粳雜交稻組合在直播和機插種植下的穗部性狀變化特點尚不清楚,制約著秈粳雜交稻大穗優勢及產量潛力的發揮。

本試驗研究秈粳雜交稻機插和直播種植的穗型特征及產量構成,分析秈粳雜交稻大穗形成的途徑,旨在為秈粳雜交稻發揮大穗優勢提供依據。

1 材料與方法

1.1 供試地點及供試品種

試驗在浙江省海寧縣長安鎮德豐村進行,前茬為休閑田。水稻品種為秈粳雜交稻華中優9326。

1.2 試驗處理

設置直播和機插秧2個處理,3次重復,采用大區試驗,每區333.33 m2。機插秧采用秧盤基質育秧,水稻于5月19日播種,9寸秧盤播種量65 g,濕潤育秧,6月18日機插,移栽規格30 cm×18 cm,密度1.24萬叢,每叢2本苗。直播水稻于5月19日進行人工播種,667 m2用種1.8 kg。

總氮肥用量為10 kg,其中基蘗肥90%,穗肥10%。采用高產管理方法對水分及病蟲草害進行管理。

1.3 產量結構調查

機插水稻,每區調查60叢的穗數,根據密度計算單位面積穗數。根據每叢的平均穗數,選取代表稻叢2叢,考察總粒數、空秕粒數及千粒重。直播水稻,每區選取代表性點3個,每點調查0.5 m2的穗數,測量土地利用率,計算單位面積穗數。每點選取代表性植株4~5株,20~30穗,考察總粒數、空秕粒數及千粒重。

1.4 穗枝梗和籽粒數

測定樣本水稻穗長度、一次枝梗長度、一次枝梗數與二次枝梗數、一次枝梗及二次枝梗的總粒數及空秕粒數。

1.5 穗枝梗分類

將水稻穗一次枝梗分為上部、中部和下部3個部位。上部和下部為穗一次枝梗總數的1/3的整數,其余一次枝梗為中部。

1.6 數據處理

采用Excel 2003和SAS 9.0軟件對數據進行統計分析、方差分析和多重比較。

2 結果與分析

2.1 產量及其結構

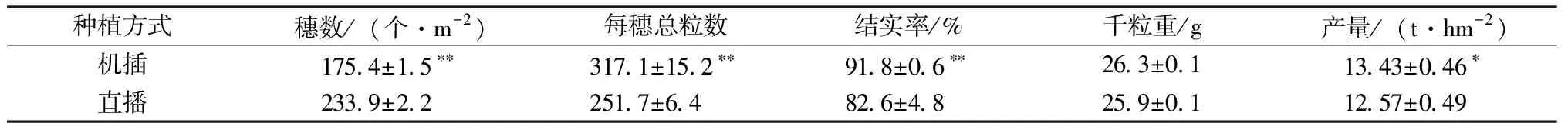

秈粳雜交稻華中優9326機插種植產量為13.43 t·hm-2,直播種植產量為12.57 t·hm-2,機插種植較直播種植增產6.8%(表1)。產量因子分析結果表明,機插種植每平方米穗數為175.4個,較直播種植下降25.0%,每穗總粒數和結實率分別為317.1粒和91.8%,較直播種植分別提高26.0%和9.2百分點,千粒重較直播種植稍有提高。這些結果表明,機插種植產量的提高主要是由于每穗總粒數和結實率的提高。

表1 華中優9326機插和直播產量及其結構

2.2 穗枝梗

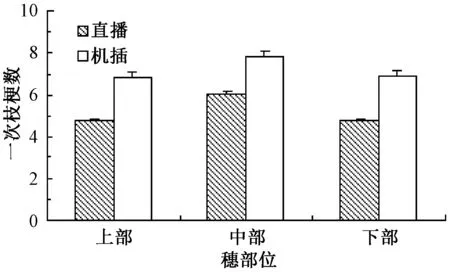

秈粳雜交稻華中優9326機插和直播種植穗長和枝梗數見表2。與直播種植相比,機插種植水稻穗長提高9.4%,一次枝梗數和二次枝梗數分別增加39.7%和28.9%。機插種植水稻穗上、中、下部一次枝梗數較直播分別增加43.8%、31.7%、43.8%(圖1)。分析表明,華中優9326機插種植穗大粒多主要由一次枝梗數及相應二次枝梗數增加引起。

表2 華中優9326機插和直播穗長和枝梗數

圖1 華中優9326直播與機插穗不同部位一次枝梗數

2.3 穗粒數

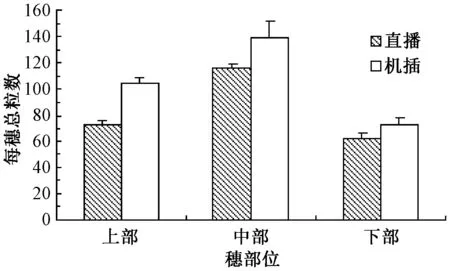

秈粳雜交稻華中優9326每穗總粒數機插種植稻較直播種植增加26.0%(表1),機插種植上、中、下部籽粒數較直播種植分別增加42.6%、20.1%、17.2%(圖2)。機插種植稻穗各部位粒數較直播增加的比例表現為上部高于中部、中部高于下部。

圖2 華中優9326直播與機插穗不同部位總粒數

2.4 結實率

華中優9326機插稻和直播稻穗籽粒結實率分別為91.6%和82.6%,機插稻較直播稻提高9.0百分點。機插稻上、中、下部穗和二次枝梗的籽粒結實率分析結果(圖3)表明,機插稻不同部位穗籽粒結實率差異較小。而直播稻上部穗籽粒結實率較高,中部和下部穗籽粒結實率較上部穗分別下降13.4和16.8百分點;中部和下部二次枝梗籽粒結實率較上部穗分別下降21.3和31.1百分點。直播稻籽粒結實率較低,主要是由于中、下部穗籽粒結實率較低。

圖3 華中優9326直播與機插穗與枝梗籽粒結實率比較

3 小結與討論

全球主要產稻國的社會經濟發展與水稻生產模式和技術轉變表明,隨著社會經濟的發展,勞動力成本上升,水稻生產規模化經營和機械化作業成為主流。隨著我國社會經濟的發展及農村勞動力的轉移,水稻生產模式及技術發生轉變,特別是近幾年來水稻耕作和收獲基本實現機械化,種植方式也從手插秧及拋秧向直播和機插秧轉變[2]。隨著我國水稻育種技術的進步,水稻品種也發生重大轉變。自20世紀70年代以來,產量優勢明顯的秈型雜交稻的種植面積比例不斷上升。近年來秈粳雜交稻技術取得突破,其產量較秈型雜交稻顯著提高,生產應用面積逐步擴大。秈粳雜交稻品種產量潛力大的主要原因是每穗穎花數多,實現穗大粒多[20]。大穗型秈粳雜交稻組合在不同種植方式下每穗穎花數及粒數差異較大。每穗穎花數及粒數受植株生長量、穎花分化及退化的影響,而水稻植株生長量、穎花分化及退化又受種植環境、種植密度、肥水條件等因素的制約。研究不同種植方式秈粳雜交稻的適宜種植密度,調控肥水條件,可促進穎花分化,減少穎花退化,形成大穗,發揮產量潛力。

本試驗明確秈粳雜交稻華中優9326機插種植較直播增產6.8%,增產的主要原因是每穗總粒數和結實率的提高。機插種植水稻穗粒數較直播種植多主要是由于一次枝梗數和二次枝梗數的增加。華中優9326機插種植穗籽粒結實率較高,主要是因為機插種植上、中和下部穗籽粒結實率差異較小,而直播種植上部穗籽粒結實率較高,中部和下部穗籽粒結實率較低。直播種植中、下部穗籽粒結實率低是造成穗籽粒結實率較低的直接原因。