基于數據挖掘技術探討針灸治療尋常型銀屑病選穴規律

胡妮娜 ,景允南 ,胡斯雅 ,蔡秋杰

1.黑龍江中醫藥大學,黑龍江 哈爾濱 150040; 2.中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所,北京 100700

銀屑病是一種遺傳與環境共同作用誘發的免疫介導的慢性、復發性、炎癥性、系統性疾病,典型臨床表現為鱗屑性紅斑或斑塊,局限或廣泛分布,無傳染性,治療困難,常罹患終身[1]。銀屑病屬中醫學“牛皮癬”“白疕”等范疇,采用中藥口服或特色外治法可有效控制本病的進展并延長緩解期[1-2]。本研究采用數據挖掘技術總結近20年針灸治療尋常型銀屑病(psoriasis vulgaris,PV)的選穴規律,對所選腧穴的特征進行歸納整理,獲取具有代表性的針灸處方,并從針灸處方選穴的內涵及配套治療方法進行探討分析,展示現代針灸醫家對PV的認識,并為臨床治療提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻來源與檢索策略

檢索中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、中國知識資源總庫(CNKI)、中國學術期刊數據庫(萬方數據)、中文科技期刊數據庫(維普網)、PubMed、Cochrane Libarary。中文數據庫檢索式:(“銀屑病”OR“白疕”OR“疕風”)AND(“針灸”OR“針刺”OR“針”OR“艾灸”OR“灸”OR“刺絡”OR“刺血”OR“穴位埋線”OR“穴位注射”);英文數據庫檢 索 式:“Psoriasis” AND (“acupuncture” OR“needle” OR “blood-letting” OR “pricking blood”OR “moxibustion” OR “thread-embedding” OR“catgut-embedding” OR “point-injection”)。并啟用同義詞擴展。檢索時間范圍為2002年1月1日-2022年1月7日。

1.2 文獻篩選標準

納入標準:①診斷符合《中國銀屑病診療指南(2018完整版)》[1]、《中國臨床皮膚病學》[3]、《中醫外科學》[4]及其歷史版本標準;②對患者癥狀描述符合PV特征,如蠟滴現象、薄膜現象、點狀出血現象(Auspitz征)、束狀發等;③主要治療手段為針灸或針灸結合其他療法,具有明確的針灸處方;④文獻類型屬于臨床療效觀察或試驗研究;⑤語言限定為中文或英文;⑥針灸治療組樣本量≥30,總有效率≥80%,總有效率(%)=(治愈例數+好轉例數)÷總例數×100%,評定標準參照《中醫病證診斷療效標準》[5]。

排除標準:①文獻為系統評價類、綜述類、理論探討、動物實驗、個人經驗、個案報道及數據不全的會議論文;②重復發表的文獻保留最新的1篇,其余排除;③文獻表述不清,未說明具體樣本數據或無統計學意義;④采用未被公認的穴位或個人經驗穴位。

1.3 數據處理

2名研究人員按照標準獨立篩選并交叉審核,共納入179篇文獻。對不同證型或不同分型的文獻按照1組主穴配1組配穴為1條針灸處方的原則進行拆分提取,共提取207首針灸處方。依據《經絡腧穴學》[6]對腧穴名稱進行規范,如“絕骨”規范為“懸鐘”,“皮損局部”記為“阿是穴”。依據《皮膚科分會銀屑病中醫治療專家共識(2017年版)》[7]對疾病分型進行規范:內涵相同的分型合并,如“血瘀證”“血瘀型”“瘀滯肌膚”規范為“血瘀”;不能合并的分型按主要病機進行歸類。將提取的針灸處方按編號、治療方法、腧穴、辨證分型、部位、歸經、特定穴歸屬錄入Excel2013建立原始數據庫。對數據庫中腧穴進行二值量化處理,處方中使用的腧穴為“1”,未使用的腧穴為“0”。

1.4 數據分析

采用Excel2013統計腧穴使用頻次、部位、歸經、特定穴歸屬情況,頻率(%)=腧穴頻次÷處方總頻次×100%。使用SPSS Statistics 25.0軟件對二值量化處理的高頻腧穴以腧穴為變量進行系統聚類分析,得到針灸治療PV不同腧穴構成的核心針灸處方。利用SPSS Modeler 18.1對高頻腧穴進行關聯規則分析,分析采用Apriori算法,設置支持度為10%、置信度為85%、最大前項數為3,得到針灸治療PV的常用腧穴配伍,并對結果進行可視化展示。

2 結果

2.1 腧穴頻次

207首針灸處方涉及75個腧穴,總頻次1 118次。頻次>15的高頻腧穴共16個,共使用874次(78.2%),見表1。不同治療方法使用頻率≥30%的腧穴見表2。

表1 207首針灸治療PV處方高頻腧穴(頻次>15)

表2 針灸治療PV不同治療方法頻率≥30%腧穴

2.2 選穴部位

排除阿是穴后,將針灸治療PV腧穴按部位進行歸納分析。背部腧穴30個(40.5%),共使用512次(49.5%);下肢腧穴17個(23.0%),共使用285次(27.5%);上肢腧穴13個(17.6%),共使用185次(17.9%)。可以看出,針灸治療PV取穴大多集中在背部與四肢,見表3。

表3 針灸治療PV腧穴部位分布

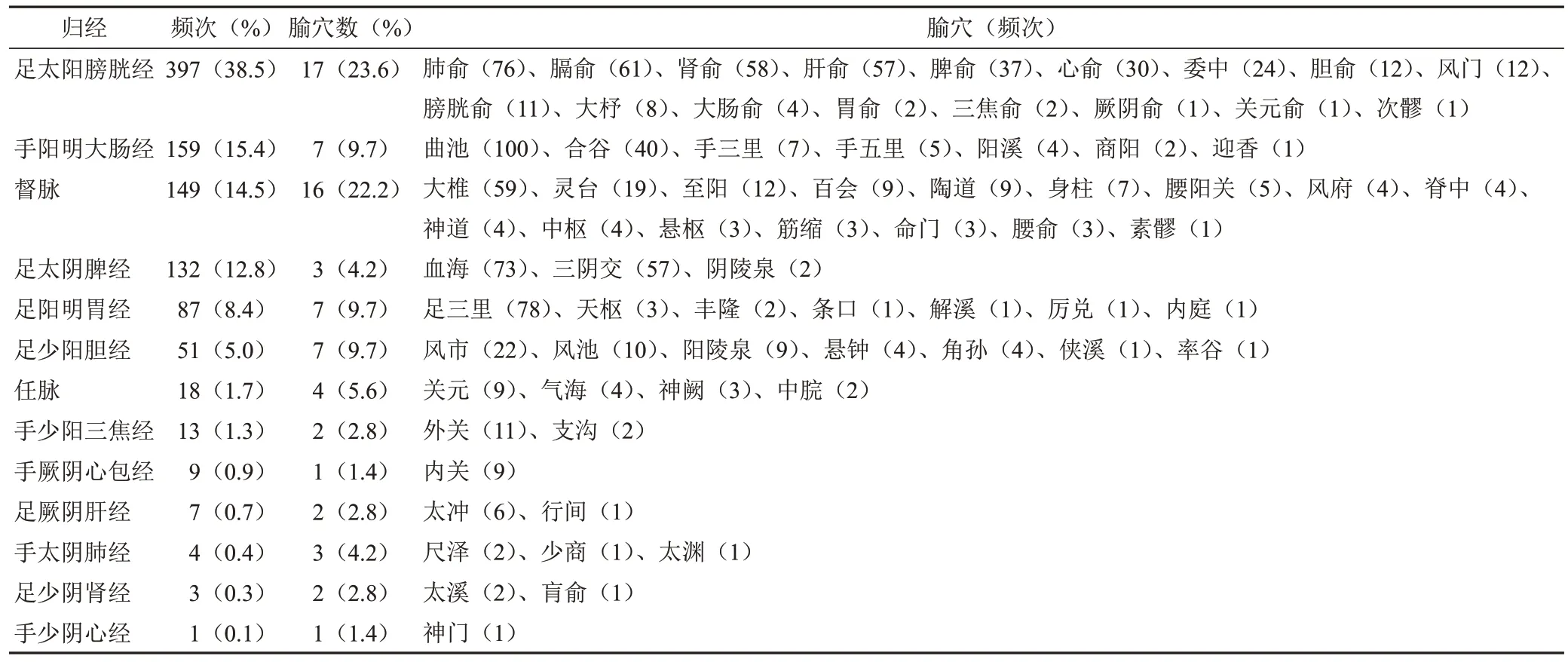

2.3 腧穴歸經

排除阿是穴及經外奇穴(夾脊、太陽)后,對腧穴歸經進行分析。十四經中,共涉及13條經脈,手太陽小腸經未取穴。足太陽膀胱經腧穴17個(23.6%),共使用397次(38.5%);手陽明大腸經腧穴7個(9.7%),共使用159次(15.4%);督脈腧穴16個(22.2%),共使用149次(14.5%);足太陰脾經腧穴3個(4.2%),共使用132次(12.8%)。可以看出,針灸治療PV取穴多在足太陽膀胱經、手陽明大腸經、督脈、足太陰脾經,見表4。

表4 針灸治療PV腧穴歸經情況

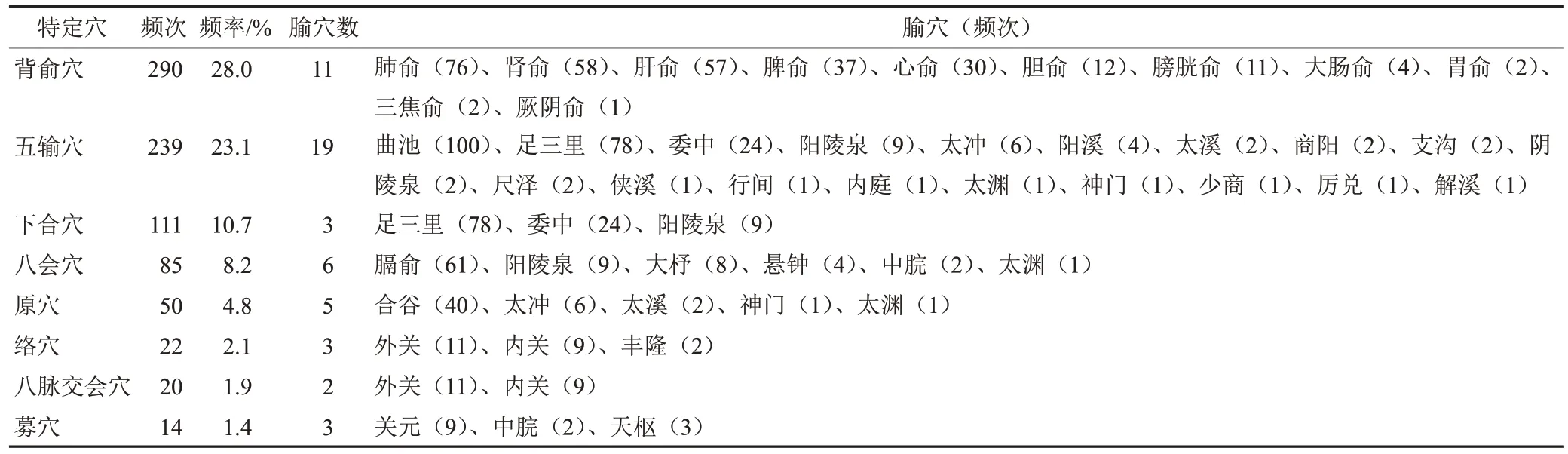

2.4 特定穴

排除阿是穴后,將針灸治療PV腧穴按特定穴歸屬進行歸納,同時具有多個特定穴屬性的腧穴分別劃分至所屬各特定穴集合。特定穴共40個,總頻次為678次(65.5%),背俞穴的使用頻次最高,其次是五輸穴、下合穴、八會穴、原穴、絡穴、八脈交會穴、募穴。見表5。

表5 針灸治療PV特定穴使用情況

2.5 辨證分型

依據《皮膚科分會銀屑病中醫治療專家共識(2017年版)》[7]對針灸治療PV處方涉及的證候類型進行規范并統計,結果可分為130種類型。按主要病機進行歸類后發現,針灸治療PV以血瘀(54次,41.5%)、血熱(37次,28.5%)、血燥(20次,15.4%)為主,血虛(11次,8.5%)及濕(6次,4.6%)占比較小。

2.6 聚類分析

排除阿是穴后,對高頻腧穴進行系統聚類分析,以20為標度可將腧穴分為4個有效聚類群:腎俞-肝俞-心俞-脾俞-肺俞-膈俞,合谷-委中,大椎-靈臺,血海-三陰交-曲池-足三里-風市。見圖1。

圖1 針灸治療PV高頻腧穴聚類樹狀圖

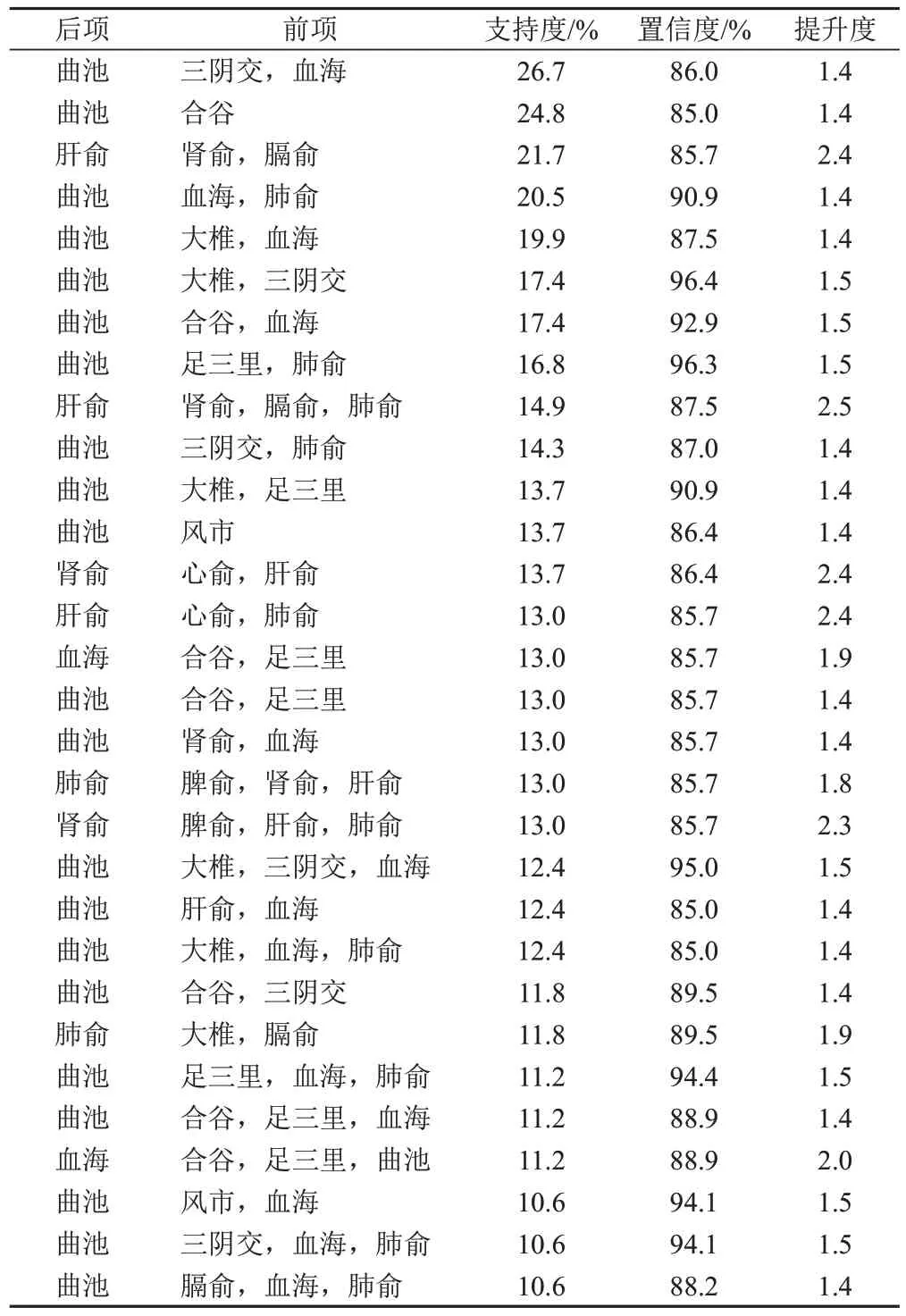

2.7 關聯規則分析

排除阿是穴后,對高頻腧穴進行關聯規則分析。設置支持度>10%、置信度>85%、最大前項數為3,得到30條關聯規則。關聯網絡得到以曲池、足三里、肺俞、血海、膈俞、大椎、腎俞、三陰交、肝俞、合谷、脾俞、心俞、委中為核心的處方。關聯網絡見圖2,關聯規則見表6。

表6 針灸治療PV高頻腧穴關聯規則(支持度>10%、置信度>85%)

圖2 針灸治療PV高頻腧穴關聯網絡

3 討論

中醫學認為,白疕總由營血虧虛,血熱內蘊,化燥生風,肌膚失養而成。古代文獻記載有“松皮癬”“干癬”“蛇虱”“白殼瘡”等病名[7]。多因內有蘊熱,復感外邪,郁而化熱,蘊于血分,血熱生風,阻于肌膚而發。素體陽盛、情志、飲食或外邪均為病因。現代中醫共識認為,銀屑病發病初起多為內有蘊熱,復感風寒或風熱之邪,阻于肌膚;或機體蘊熱偏盛,或性情急躁;或外邪入里化熱,或恣食辛辣肥甘及葷腥發物,傷及脾胃,郁而化熱,內外之邪相合,蘊于血分,血熱生風而發[7]。現代醫家在繼承傳統醫學經驗,逐步深化對疾病的認識后,發展出“從血論治”銀屑病的主流思路,并在此基礎上提出了血熱、血燥、血瘀、血毒、血分濕蘊等觀點,此外還有部分醫家從臟腑辨證、衛氣營血辨證、六淫辨證等方向進行論治[8]。PV為銀屑病最常見類型,占全部銀屑病患者97%以上,可分為進行期、靜止期和退行期[9];現代醫家將PV分為血熱證(進行期)、血燥證(靜止期和退行期)、血瘀證(靜止期),獲得廣泛認可[7];有研究分別通過外周血生物標記物[10]及臨床診斷研究[11]證明了這3種證型的準確性。本研究發現,針灸治療銀屑病同樣遵循“從血論治”,但有部分醫家按血虛風燥進行辨證論治,認為銀屑病進行期血熱耗傷氣血津液,靜止期或消退期以血虛風燥、玄府失養為主要病機。血虛風燥證在《皮膚科分會銀屑病中醫治療專家共識(2017年版)》[7]中未列為銀屑病的主要證型,血虛證也僅作為血瘀證的兼證,但仍提示血虛作為靜止期或消退期的病機值得進一步研究,有助于深化對銀屑病的認識,細化銀屑病的分型,指導臨床治療。

針灸治療PV取穴高度集中,高頻腧穴使用頻次占總頻次的78.2%,選穴有較強的集中性。從腧穴歸經來看,選穴以膀胱經、大腸經、督脈、脾經、胃經為主,陽經腧穴遠多于陰經腧穴;但結合腧穴頻率可以看出,大腸經腧穴頻次集中在曲池、合谷,脾經腧穴頻次集中在血海、三陰交,胃經腧穴頻次集中在足三里,呈現出更強的穴位特異性;膀胱經及督脈的腧穴頻次則較為均衡,體現出針刺治療PV歸經的特異性。針刺治療PV選穴重視特定穴,以背俞穴、五輸穴、下合穴、八會穴為主,同樣呈現出較強的穴位特異性。背俞穴以肺俞、腎俞、肝俞、脾俞、心俞為主,五輸穴以曲池、足三里、委中為主,下合穴以足三里、委中為主,八會穴則以膈俞為主。

阿是穴與針刺和火針高度相關,說明針灸治療PV重視局部皮損的特點。火針處方中阿是穴頻率為97.6%,火針點刺病損局部是針灸治療銀屑病的一大特色。久病多瘀,PV的病機以血的異常為核心,瘀血阻滯,肌膚失養,表現為局部或廣泛分布的鱗屑性紅斑或斑塊。《靈樞·九針十二原》載:“凡用針者,虛則實之,滿則泄之,菀陳則除之。”火針及刺絡放血均可疏通肌表經絡中壅滯的氣血,緩解癥狀。已有研究表明,火針及刺絡局部可有效緩解皮損癥狀,降低炎癥因子水平[12-13]。

背俞穴在穴位埋線中頻率較高。《靈樞·終始》載“深納而久留之,以治頑疾”,針對銀屑病久病頑疾的特點,多用背俞穴結合埋線療法長效刺激是現代針灸醫家的共同選擇。穴位注射或自血療法具有藥物和針刺的雙重作用,多選用曲池、足三里、血海;此三穴既是肌肉豐厚之處,也是善于清熱治血的特效穴,體現出治療手段與腧穴間密切關系。曲池、足三里、肺俞、血海、大椎、三陰交在多種療法中均大量使用,為現代針灸醫家所推崇。

現代中醫學者認為,銀屑病發病日久耗傷營血,陰血虧虛,生風化燥,肌膚失養,或加之素體虛弱,病程日久,氣血運行不暢,以致經脈阻塞,氣血瘀結,肌膚失養而反復不愈;或熱蘊日久,生風化燥,肌膚失養,或流竄關節,閉阻經絡,或熱毒熾盛,氣血兩燔而發[7]。可總結為血分熱毒熾盛,營血虧耗,瘀血阻滯,化燥生風,肌膚失養,虛實夾雜,日久難愈。《外科啟玄》載“瘡雖生于肌膚之外,而其根本原于臟腑之內”,“凡瘡瘍,皆由五臟不和,六腑壅滯,則令經絡不通而所生焉”,反映了中醫學對皮膚病病變機理的認識,認為皮膚病雖表現在外部,但究其根本,病機為五臟六腑功能紊亂,經脈輸布功能障礙所致,故有“有諸內必形諸外”“有諸外必本諸內”(《丹溪心法》)之說。

本研究聚類分析得出4個有效聚類群。聚類1為腎俞、肝俞、心俞、脾俞、肺俞、膈俞。膀胱經為多血多氣之經,循行上至巔頂下至小趾,貫穿人體上下,循行最長,聯系臟腑最多,與五臟六腑密切相關,能夠調節臟腑機能、疏通氣血經絡。背俞穴外顯于體表,內應于臟腑,是臟腑之氣輸注于腰背部的腧穴,與脊神經節段分布大致吻合,也是內臟-經絡-體表的反應點,能通過刺激自主神經節調整內臟機能,激發高級神經中樞功能,產生神經體液的調節,提升抗病能力,恢復生理平衡,消除病理過程[14]。現代研究從神經解剖、神經發育、經穴-臟腑相關神經節段機制為背俞穴治療臟腑疾病提供了依據[15];并有研究顯示針刺背俞穴具有調節免疫、抗炎作用[16]。聚類3為大椎、靈臺,兩穴均屬督脈,督脈為陽脈之海,針灸兩穴可振奮一身陽氣。有學者認為,背俞穴與督脈同屬于背俞功能帶,具有相似的功效和相同的神經解剖學基礎,能夠調節交感神經,調整內臟功能[17]。靈臺為治療疔瘡要穴,大椎為諸陽之會,手足三陽經均與督脈交會于此,能瀉熱行血,善治熱病、皮膚病。聚類4為血海、三陰交、曲池、足三里、風市。血海為治血要穴,能活血化瘀、養血補血、祛風止癢,主治血癥,“治風先治血,血行風自滅”,故能治療銀屑病;曲池為大腸經合穴,多血多氣,能清熱瀉火,行血通絡,善治熱性疾病;血海與曲池為治療熱性皮膚病的常見配穴[18]。血海、三陰交、足三里為脾胃經要穴,均有健脾、利濕、和血之功;三陰交能調肝脾腎、健脾益血、滋陰降火;足三里為胃經合穴、下合穴,能行氣活血、健脾燥濕,為強壯補虛要穴;風市為止癢要穴,能祛風除濕止癢。以上配伍能強壯補虛,滋陰養血,行氣活血除瘀,祛風除濕止癢,是針對銀屑病血熱陰傷病機給出的良方。聚類2為合谷、委中,合谷為大腸經原穴,委中為膀胱經合穴、下合穴,均是多氣多血之穴,與臟腑關系密切,兩穴均能行氣活血,善治熱病、皮膚病。

皮膚的正常生理活動依賴臟腑活動和經絡輸布功能的正常,臟腑活動正常則營衛氣血津液充盈,經絡輸布功能正常則皮膚得以濡養。銀屑病與五臟功能紊亂及經脈失于疏通密切相關。所得出的聚類組方均是經氣充盛,或經氣匯集,或與臟腑氣血相通之穴,具有更強的調節氣血作用。合谷為肺經原穴,委中、陽陵泉、足三里兼是合穴和下合穴,其氣血充盈,善于疏通本經經氣,激發臟腑之氣,通行氣血[19];八會穴“血會”膈俞,脾經血海、三陰交同為治血要穴,切合病機;大椎、曲池、血海、合谷、委中均能瀉血分熱邪。

綜上,針灸治療PV選穴精煉,善于對銀屑病發病局部進行處理,多使用針對病機的特定穴,取穴重視腧穴功效,多選用膀胱經及督脈穴,從臟腑和經脈兩方面共同論治,反映了中醫學對皮膚病根本病機的認識,調和氣血,標本兼治,體現了中醫整體觀和治病求本的思想。