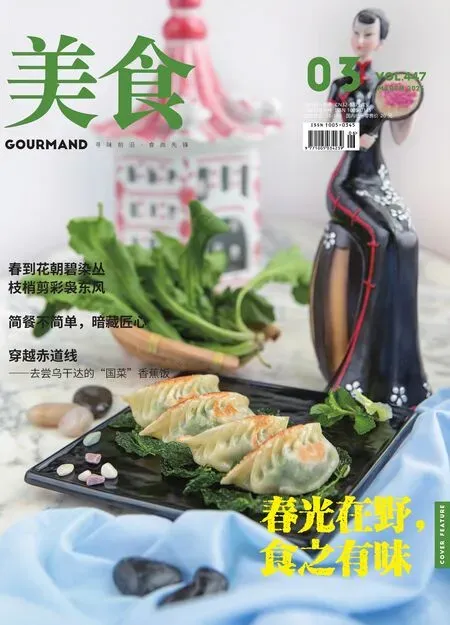

馴化野菜:少一分野性,多一分美味

文、攝/Miss Special

“烏蒙山連著山外山,月光灑下了響水灘。”鳳凰傳奇那首膾炙人口的《奢香夫人》唱出了貴州的綺麗美景,也唱出了貴州的高山綿延。烏蒙山脈上的赫章縣韭菜坪海拔2900.6 米,就是貴州境內最高點。烏蒙山在貴州之西,除了這座名山,貴州還有北部的大婁山,中南部的苗嶺,東北的武陵山,全省92.5%的面積為山地和丘陵,平均海拔超過1000 米,人們所說的“八山一水一分田”便形象地描述了貴州盡是高原山地的地貌。因為山地多,貴州可適合種植糧食作物的土地便相對少,然而大山之間,處處有著大自然的饋贈。貴州漫山遍野,野菜眾多,一方水土造就一方人的生活方式,貴州人也喜食野菜。因此,說起野菜,少不了要說說貴州的。

“貴州野菜種類繁多,人們可以吃的野菜大約超過兩百種。每個季節都有不同的野菜,春天吃花芽,夏天吃葉莖,秋天吃果實,冬天吃根。”中國烹飪大師、中國食文化研究會黔菜專委會副主任、貴州黔菜廚藝傳承者王應忠說。這些年來他幾乎走遍貴州的山山水水,探訪食材,作為專科學校的烹飪專業老師,他也在撰寫野菜相關的書籍教材,目前他個人寫作收錄的野菜已有一百多種,川芎、苦蒜、野百合、刺老包、柴胡、鴨腳板、金剛藤尖、山藥藤葉、玉竹、紅花、木姜子等等。作為廚師,野菜也是他制作黔菜的重要食材,蘸水養心酸菜、烏桿天麻拌富貴菜、麻蒿葉蒸水蛋、枸杞芽豬肝湯等都是他常烹制的野菜。

山野中采摘是人們獲取野菜的重要來源,然而不是唯一渠道。人們也在不斷嘗試栽培野菜。“野菜的‘野’并非狹義地指自然生長在山野之間的蔬菜,而是更強調它所生長的環境綠色、生態、無污染。‘野’是廣義的,如果從山野中獲取的種子,人工能把它栽培好,它同樣是野菜。”王應忠說,自20 世紀90 年代以來,貴州人就開始種植野菜并嘗試對其進行人工馴化。

野菜原本長在山間,往往有著天然的苦味、澀味,馴化野菜的過程是選育優良品種,一代代培養種植,使野菜的味道和產量都更加符合人們的需求。許多野菜同樣也是中草藥,它的藥性可能過于強烈,馴化的過程也可以對其藥性進行調節,側重于保留可食用性。

王應忠 中國烹飪大師、中國食文化研究會黔菜專委會副主任、貴州黔菜廚藝傳承者

當對一種野菜進行人工馴化時,首先要對它原本的生長環境進行研究,包括空氣、土壤的溫度和濕度,土壤中的營養成分含量等等。然后經過數年反復試驗,看它在人工創造的生長環境中能否成活和生長,一代代選育優質植株,最終達到人們期待的要求。貴陽觀山湖區翁井村草莓公社一帶的大棚里便種植著人工馴化的數十種野菜,一旁的山莊餐廳直接使用大棚中出產的野菜,采摘后烹飪,很是新鮮。大棚中栽種的這些野菜此時正應季,不僅豐富了人們的春日餐桌,也拉近了人與自然的距離。

灰灰菜

莖直立,枝條舒展,可炒食、煮面條、涼拌,也適合涮火鍋。

菊花腦

嫩葉可涮火鍋,做餡料和沙拉,也適合做肉片湯,或與蒸芙蓉蛋配搭。

養心菜

也叫高鈣菜,多生長于山地林緣、灌木叢、河岸草叢中,較耐陰,也較耐旱、耐寒。嫩莖葉可食用,適合涼拌、炒食、制作酸菜及煮湯等。

田七

嫩莖葉可食用,適合涼拌、炒食、煮湯及做餡料等。

藜蒿

藜蒿又名蔞蒿、水艾、水蒿等,多年生草本植物,植株氣味清香,常年生于濕潤的林間及山坡上。嫩莖葉可涼拌、炒食。根狀莖可腌漬食用。圖中矮小的一片綠葉菜為藜蒿,葉片相對高大的蔬菜為穿插種植的野菠菜。

野菠菜

也叫土大黃,多生長于濕潤的田間或水源邊,適合炒食、涮火鍋等。

一點紅

食其嫩尖葉,可涼拌、炒食和煮湯,烹飪前要先焯水去除苦澀味。

紫背菜

也叫觀音菜,可做無鹽酸菜和沙拉,可炒食,也適合涮火鍋及涼拌等。