春食馬蘭第一鮮

文/潘春華

古城鎮江有民謠:“正二月里嘗薺菜、三四月頭采蔞苔,勿要忘記馬蘭頭,還有枸杞拌香干。清明過后不多久,趕快來摘香椿頭,炒個雞蛋好下酒。” 因時而異的美食準則,是食材處于“本位”的最佳狀態。正所謂“醉蟹不看燈、風雞不過燈、刀魚不過清明、鱘魚不過端午”,大概意在強調它們應時的鮮美吧。

馬蘭頭是早春時節的野蔬佳品之一,春天陌上埂邊、田頭、堤畔、河旁、江灘、濕地,到處都可見到馬蘭頭的身影。

馬蘭頭有青梗、紅梗兩種,以青梗為佳,以嫩芽供饌。開春時馬蘭頭經歷了一個嚴冬的修身滋養,加上春天常有夜露雨,柔嫩多汁,分外鮮香,并有一股近似菊葉的淡淡的清香,勝于清明前的薺菜、春韭,別有風味,素有“春蔬第一鮮” 之美譽。

李時珍《本草綱目》中云:“馬蘭,湖澤卑濕處甚多,二月生苗,赤莖白根,長葉有刻齒狀,似澤蘭……南人多采曬干為蔬及饅餡。入夏高二三尺,開紫花,花罷有細子。”趙學楷《百草鏡》載:“馬蘭氣香可作蔬。”清人王士雄在《隨息居飲食譜》云:“嫩者可菇,可菹可餡,蔬中佳品,諸病可餐。”清人袁枚在《隨園食單》說:“馬蘭頭,摘取嫩者,醋合筍拌食。油膩后食之,可以醒脾。”

馬蘭頭入饌由來已久,有記載表明,秦朝以前就有人采食。但《秦律》禁止夏季前采馬蘭頭和取小獸、鳥雛和鳥卵。《睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種·田律》規定:“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅)堤水。不夏月,毋敢夜草為灰,取生荔(馬蘭頭)、麛(卵)鷇。”宋代陸游也有詩句:“不知馬蘭人晨俎。”明人一首贊頌馬蘭的詩歌:“馬蘭不擇地,叢生遍原麓。碧葉綠紫莖,二月春雨足。呼兒競采擷,盈筐更盈掬。微湯涌蟹眼,辛去甘自復。吳鹽點輕膏,異器共釁熟。物儉人不爭,因得騁所欲。不聞膠西守,飽餐賦杞菊。洵美草木滋,可以廢粱肉。”這首詩把馬蘭的形態、生態、采集,到滋味乃至主人感慨如實反映出來了。清人詩云:“陌上春初膏雨沾,坻煮遍出馬蘭尖。迎陽晞就功良便,沿路挑來價基廉。爛煮濡豚卑筍韭,熟蒸隔飯劑油鹽。箋里野蔬各應冠,別錄誰教草部拈!”寫的是馬蘭有多種食法:可以配燒爛豬肉,其味勝過春筍韭芽,還可以隔飯蒸熟拌食,其位在野蔬之冠。

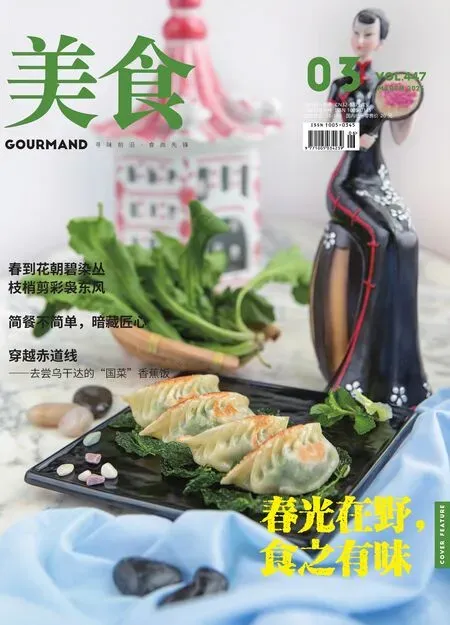

現在鎮江人食用馬蘭頭更有所創新,他們不僅將鮮嫩的馬蘭頭洗凈、用開水焯熟,切成末后,可拌入香干丁、五香花生米,再加入生抽、小磨麻油、雞精,制作成味美爽口的馬蘭頭拌香干、馬蘭頭拌五香花生米等冷盆小碟。還有人愛用馬蘭頭配嫩豆腐煮羹吃;或者先用熱油煸炒雞絲,再投入馬蘭頭,急火爆炒幾下,做佐酒菜;或者以馬蘭頭與火腿末、海米、雞絲調制成餡,用來包餛飩做餃子,填塞青團、春餅等春天特色小吃,滿是山野的質樸口感;或作火鍋涮料,皆是不錯的選擇,可盡情領略大自然的美味。

馬蘭頭曬干,味更佳。將馬蘭頭洗凈、焯水、擠干,攤曬于春陽下,不出三兩日頭,即可干透。食用時,將干馬蘭頭溫水泡發開,其清郁之香,自是不輸于任何一味。若拿它與五花肉同燒,這種一方水土的滋味,自然更是美不勝收了。

鎮江民謠曰:“打了春,赤腳奔,挖馬蘭,挑野菜。”若能在鶯歌燕舞的陽春三月,三五鄰里結伴前往鄉間的田頭、堤畔、河旁、江灘,采擷清香翠嫩的野蔬馬蘭頭,既賞了春日自然景色,與春風春趣撞個滿懷,又飽了口福,不失為一件好事、樂事。