那一年他想起了蘇軾

薛元明

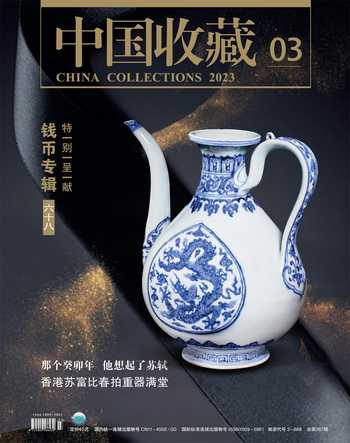

2023年乃癸卯之期。正當此際,筆者偶然讀到趙令畤于喬仲常《后赤壁賦圖》的題跋,此跋正好也是癸卯年所題,距今已有900年時光。

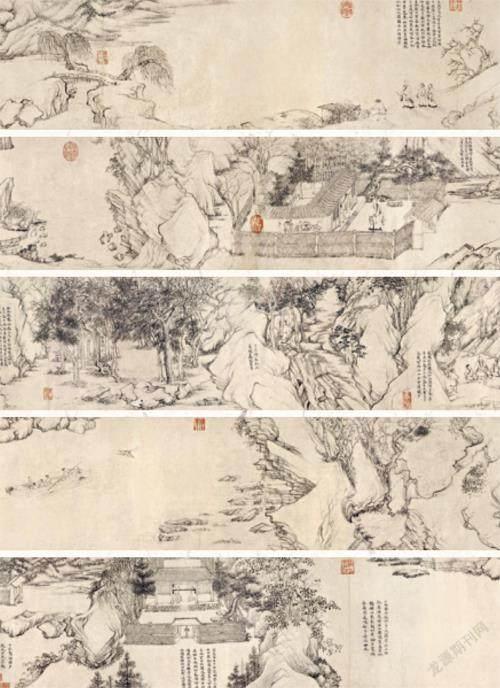

趙令畤是宋太祖次子燕王趙德昭元孫,初取字“景貺”,蘇軾為之改字“德麟”。此跋署“德麟”,可見趙氏與蘇軾的心有靈犀。北宋元祐六年(1091年),趙令畤簽書潁州公事,時蘇軾為太守,遂薦其才于朝。《后赤壁賦圖》的作者喬仲常,擅人物道釋故事畫,師法李公麟。該圖用筆簡率生拙,氣韻野逸。趙、喬因此作結緣,書畫合璧,加上蘇軾的緣故,此作格外令人感慨。

蘇軾不但是“唐宋八大家”之一,也在列“宋四家”,但他不是“符號化”的人物,而是一個極其有趣的人,一個有很多故事的人。千載之下,我們依然能夠感覺到他仿佛活生生地就在眼前。誰能懷疑,提及東坡肉之時,不會想到蘇東坡?如果平常只是講“來一碗紅燒肉”,感覺太普通了,甚至有些俗,但說成“東坡肉”,立馬就有了情調和檔次。

正因為蘇軾有如此的魔力和魅力,學生中就有并稱“蘇門四學士”的黃庭堅、秦觀、晁補之、張耒,也有加上陳師道、李廌合稱“蘇門六學士”的。毫無疑問,他們個個都是人中翹楚。作為他們的老師,蘇軾在當時及后世擁有無數的膜拜者,比膜拜者更近一層的,學其文或習其書者,可稱之為“門徒”。

南宋就有兩位。這兩人與蘇軾之間的文緣頗深,一是岳飛,一是趙構。世傳岳飛所書前后《出師表》,乃明人偽托,氣息明顯不對。岳飛存世的書翰不多,主要是學蘇字,可稱其為儒將。趙構既是一個逃亡者,也是一個肇建者,見證了北宋的滅亡,也開啟了南宋王朝。

趙構和他的老爹趙佶都是書畫高手。趙令畤之所以面對《后赤壁賦圖》感慨萬千,是因身為徽宗第九子趙構在臨安重建朝廷,推翻了宋徽宗曾經發布的一條嚴厲詔令——對蘇軾和司馬光等人極力打壓,進而毀去兩人的文集,更不許有人研習蘇軾的學問。然而到了趙構時代,事情突然出現了180度大轉彎,蘇軾及其學說被奉上神壇,受到狂熱追捧。描繪蘇軾兩游赤壁的書畫也隨之大熱,喬仲常《后赤壁賦圖》即是其中之一。

中國的地理和文化分界線,多半是南北為界。中國書法史上最著名的分類便是南帖北碑,阮元《北碑南帖論》有言:“晉室南渡,以《宣示表》諸跡為江東書法之祖,然衣帶所攜者,帖也。帖者,始于卷帛之署書,后世凡一縑半紙珍藏墨跡,皆歸之帖。今《閣帖》如鍾、王、郗、謝諸書,皆帖也,非碑也。且以南朝教禁刻碑之事,是以碑碣絕少,唯帖是尚,字全變為真行草書,無復隸古遺意。即以焦山《瘞鶴銘》與萊州鄭道昭《山門》字相較,體近相近,然妍態多而古法少矣。”“是故短箋長卷,意態揮灑,則帖擅其長。界格方嚴,法書深刻,則碑據其勝。宋蔡襄能得北法,元趙孟頫楷書摹擬李邕,明董其昌楷書托跡歐陽,蓋端書正畫之時,非此則筆力無立卓之地,自然入于北派也。”

宋代尺牘風靡天下,流風余韻,影響后世,屬于帖學陣營。宋代由于相權低落,臺諫權重,致使政出多門,互相掣肋,官吏因循保守,冗員充斥于朝,行政效率低下。宋代黨爭有多么激烈,從《元祐黨人碑》便可窺見一斑。陷害蘇黃者,并不是不知曉他們的才華,更多是有些羨慕嫉妒恨。但在內心深處,又不得不服膺蘇子的才華橫溢,也許惹得心里不平衡的,更是蘇軾瀟灑不羈的處世態度和方法。

再者,北宋文官復合性格產生的直接根源在于政治與學術主體的兩位一體結構,致使學術之爭往往進一步演化為政治黨爭,你方唱罷我登場,最終由人而殃及著作甚至書法作品。“宋四家”中僅蔡襄稍稍得以遠離政治漩渦中心,作品存世量可觀。蘇黃二人不是在流放就是在流放的路上,很多作品沒有落款,就是因為害怕受到牽連而被割去,只有特別推崇蘇軾之人才會冒死保留下來。

趙構為什么不惜冒天下之大不韙,改變父親的旨意,為蘇軾和司馬光等人“平反”,真實的原因不得而知。所謂“一朝君子一朝臣”“無情最是帝王家”,蕭規曹隨或朝令夕改,翻手為云而覆手為雨,一切皆有可能。

回到趙令畤跋喬仲常《后赤壁賦圖》,時在1123年八月初七,寫下一段悲愴的題跋:“觀東坡公賦赤壁,一如自黃泥坂游赤壁之下,聽誦其賦,真杜子美所謂‘及茲煩見示,滿目一凄惻。悲風生微綃,萬里起古色’者也。”不難看出,趙令畤的字主要取法黃山谷,少了霸氣,多了溫潤之態。短短六行字跡,字里行間充滿了感傷意味,為蘇軾鳴不平。讀罷似乎看見東坡先生在月夜泛舟游赤壁的身影,且是幾度登臨,清風朗月,緊隨其身。

時間回到元豐五年(10 8 2年)七月十五日,夕陽西下,蘇軾一時興起,與道士楊世昌泛舟游于赤鼻磯下。舟中置酒,醉后相枕而睡。一覺醒來,已是次日天明。蘇軾濡墨展紙,寫成千古名篇《赤壁賦》:“縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風,而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。”“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮。挾飛仙以遨游,抱明月而長終。知不可乎驟得,托遺響于悲風。”

三個月后的十月十五日晚,蘇軾攜友三人舊地重游,寫下《后赤壁賦》:“霜露既降,木葉盡脫,人影在地,仰見明月,顧而樂之,行歌相答。”“江流有聲,斷岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之幾何,而江山不可復識矣。”二賦成了千古絕唱。

其實在二賦之前,蘇軾初臨赤壁磯,面對巨浪拍擊江岸,勢如千軍萬馬奔騰,不由自主地想起8 0 0多年前的赤壁大戰,乘醉揮毫寫下《念奴嬌·赤壁懷古》詞,開篇盡顯豪情萬丈:“大江東去,浪淘盡,千古風流人物。”結束之際,真情流露,感慨萬千:“人生如夢,一尊還酹江月。”盡管如此,毋庸置疑的是,作為樂觀主義者的蘇軾,如果在九泉之下知曉趙令畤的題跋,想必會莞爾一笑。有趣的人,從來不會寂寞。

蘇軾能夠“翻身”,從本質上來說不是他一個人的“勝利”,而是文化的勝利。真正的文化和經典,是禁不掉、殺不死的。只要恢復了一定的條件,必然“春風吹又生”。任何文學作品,哪怕內容平常一些,只要有過人的文采,就一定會流傳久遠。

蘇軾和黃庭堅乃是文化史中僅有的,同時在文學史和書法史中居于巔峰的代表人物。遙想蘇軾的門徒,除了趙構、岳飛這一對君臣之外,還有太多的名家。明代吳寬的書法,幾乎亦步亦趨,足見東坡在個人內心的分量;同時代的張瑞圖,書風險峻,究其本源,橫向取勢,是從蘇軾得法;清代何紹基題寫“三蘇祠”之時,一定充滿崇仰之情;劉墉對蘇軾書法有獨特領悟,綿里藏針,媚趣橫生;還有晚清重臣張之洞,學蘇更是不遺余力,膜拜之極……及至當代,蘇軾的粉絲依然很多。

即便是在商業化、市場化、物質化和電子化的時代,閱讀蘇軾的詩詞文章、翰墨尺牘,依然心潮澎湃,過去有這樣的體驗,現在有,將來還會有。