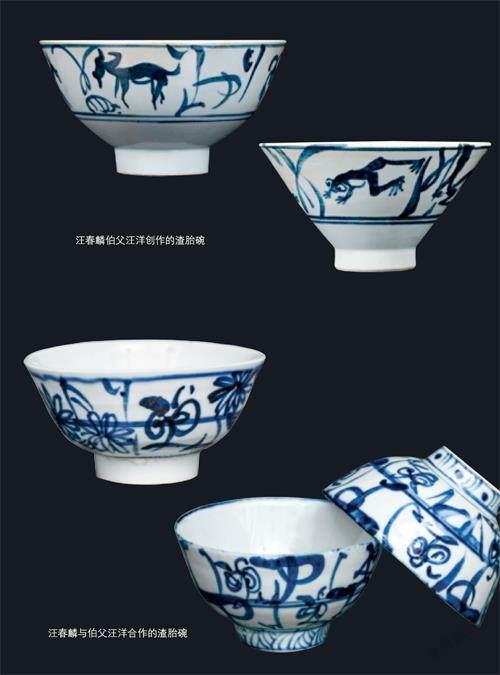

一只渣胎碗一份深厚不解之緣

汪春麟

中華文明歷史悠久、文化遺產豐富。時至今日,不少優秀的民間藝術不但在傳承中煥發出了新的活力,并且隨著新時代海內外藝術交流越來越頻繁,登上了國際舞臺大放異彩,在世界藝術之巔擁有公認的重要地位。

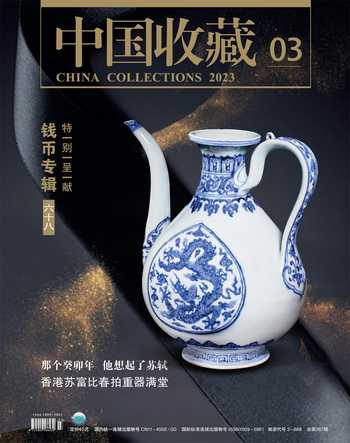

其中,極具東方民族風格的青花瓷,就是華夏文明寶庫中一顆至臻璀璨的“明珠”。

作為藝術擺件和日用品,青花瓷很早就滲透到人們生活的方方面面,其藝術魅力和光芒甚至輻射至世界多地,影響深遠。比如在東南亞、歐美、西非、中東等國家和地區,人們無不為來自中國的青花瓷而折服。

再如元明時期,不少西域國家或多或少都收藏有這一時期帶有伊斯蘭教、印度佛教題材的青花瓷器。可以說,青花瓷成為了這些國家和人民宗教文化的重要載體之一,尤以1 5世紀鄭和下西洋時期最盛。在筆者看來,這可被視為是中國最早的“一帶一路”“外交興邦”的重要載體。

據實物考證,早在唐宋時期,青花瓷器已嶄露頭角,可惜流傳下來的甚少。但由于燒造、瓷土及淘泥等工藝和配比等原因,彼時青花色料不及當今,其料色不泛青藍,甚至在當時都不及二元配方的制瓷。

至元明兩朝,我國的瓷器發展進入了鼎盛時期,尤其是明代。說到這里,不得不提一個國際公認、也有大量史料佐證的事實,那就是青花瓷主要產自中國景德鎮。

在元代,為避戰事,中原許多從事窯業生產的人們涌入景德鎮。由于“工匠八方來”,商貿交易隨之變化,人脈也四溢牽連,客觀上營造了景德鎮陶瓷藝術百花齊放、百舸爭流的局面。

在這段歷史中,我們可以看到元明青花風格的鮮明特點。而對比元青花的筆觸飄逸,明代青花更顯穩重。歲月變遷,至清初康熙時期,由于景德鎮自然條件優越,以“水土宜陶”聞名全國;加之交通便利,商賈來往十分頻繁,大量訂單涌入,這之中多為日用器,如瓷盤、碟、碗之類。

陶瓷古籍中載有清代制瓷的繁榮景象。當時的工匠在承襲中多有借元明繪畫風格之處,特別是在仿元明時期的器皿上,我們可以窺到當時匠人制瓷的心境。或許是由于當時日用瓷需求量大,為了保訂單,甚至出現了“官搭民窯”的做法。

因祖上一直從事制瓷行業,筆者從小耳濡目染,因此對“官搭民窯”算是一位知情人。大概是上世紀七八十年代,記得我的祖父汪大陽談及家中作坊之事時,就曾提到過曾接手一批渣胎碗制作的大單,由于擔心不能如期交付,為了保訂單,只好轉給其他窯主代做。可見,訂單多、銷量大,“官搭民窯”是解決如期交付的辦法之一。在這種情況下,窯主甚至還會發動全家大小一起動手完成。

官搭民窯體現的是訂單需求量大過于供。這個過程中,官方也曾向民窯業主遞上一批批渣胎碗訂單——這是筆者接下來要說到的主角。

上世紀8 0年代,筆者考入博物館古窯彩繪專業,師從杜浩生(擅長人物畫)、陶鼎鼐、歐陽光(擅長古彩)、汪以俊(擅長花鳥)、陳功金(擅長青花)等老先生門下,由于我的好學、好問、好收藏,讓我對陶瓷文化的博大精深有了進一步的了解。

景德鎮古窯瓷廠以生產仿古瓷為主,匯聚了當時景德鎮十大瓷廠以及相關單位的各行業拔尖人才,著力振興古窯。那時筆者才2 0歲出頭,廠里有一些老藝人認識我祖父,常向他夸我好學上進。

筆者對瓷器有一種莫名的沖動和喜愛。這一時期,我時常在完成了自己的制瓷任務后,還要去坯房看看,玩玩坯、作作畫……這個過程中,渣胎碗映入了筆者眼簾,成為我特別想去解開的一個謎。

渣胎碗的渣為棄、廢之意。當做完某件成坯后,剩下多余的料稱之為渣泥(下腳料)。為了不浪費,渣泥可以用來制作托渣餅和渣胎碗,放在窯里的煙囪底下或窯門前、兩翼邊側。這樣的安排是鑒于窯升溫時,因抵擋火的曲線突起會引起沖力,如此既不浪費滿窯的空間體積,又保護了貴重坯胎在窯中燒制的成功率,即使這些渣胎碗坯燒壞了也問題不大。

筆者所見渣胎碗,碗外有如“刀”字形的字,緊靠“刀”字又有如眼睛一般的紋樣花朵。過去很長一段時間里,它曾是眾多家庭主要的盛飯餐具,在過年時,不少單位都會給每個職工家庭發一仝碗(即十個)。筆者偏好其韻味,常常在圓器作坊幫著師傅畫一些。猶記得當時看到老師畫得入神時,有搖頭晃腦之形態,便也模仿其姿勢,引得大家哄堂大笑。后來我才了解到,這是老師到了一定年歲和積累,畫到入境時,個別時候就會出現這般狀態,僅學其形是學不會的。

不難看出渣胎碗具有實用性。那么它是怎么來的呢?還得回歸到剛才所說官搭民窯上。因為過去沒有貼花紙的做法,只能手繪完工;為了應急,窯主家中男女老少均是一邊學習一邊畫,就把原稿的紋飾給畫變形了。

有一次筆者曾問及周啟發老師和胡詩春老先生,碗中圖案畫面叫什么?老師答曰:“茶花”。但我認真看后從未見其花,只見一個“刀”字形。按筆者祖父的說法,“刀”字形原本是一支樹枝,其邊上是幾朵花。古窯老藝人周啟發老先生也曾專門肯定了這種說法。19 8 2年6月,祖父去古窯看我,特意和周啟發老先生聊到了這個話題。周老說:“我小時候畫的還可以感覺有一點‘刀’字像支樹桿,花也像花,慢慢地這樣畫著,花就變成了眼睛。”

不過,曾經在很長一段時間當中,筆者并不理解渣胎碗緣何如此惹人喜愛,尤其是喜歡收藏陶瓷的人,也會關注這一看似平常、不起眼的品類。后來歐陽光老先生的一段話,令筆者豁然開朗。

那是當筆者問及歐陽光老先生對渣胎碗“刀”字形畫面的看法時,老先生回憶到,中華人民共和國成立十周年時,中央美院派陶瓷藝術家梅健鷹前往江西景德鎮,與老藝人共同創作一批“建國十周年用瓷”。梅先生在瓷廠參觀時,注意到了渣胎碗的畫面,頓時驚嘆不已,說“民間的就是世界的”,并肯定了老藝人的腕力相當、筆法順暢,渣胎碗在此后更加被看好。

隨著時間推移,改革開放的春風沐浴了大江南北,出現了一大批熱愛陶瓷的收藏人士。進入21世紀的今天,隨著社會經濟的快速發展,人們生活水平不斷提高,精神生活的需求也越來越多元化。在陶瓷收藏群體中,有一部分出生在上世紀五六十年代的人,逐漸對收藏上世紀5 0年代至8 0年代的陶瓷產生了濃厚興趣,對民間青花渣胎碗更是情有獨鐘,因為它伴隨著這批收藏者走過了風雨人生,能引發回憶共鳴。據筆者了解,甚至還有東南亞的收藏者來到景德鎮,從民間搜尋渣胎碗,以得而歡。當外人問起渣胎碗上的“刀”字形為何意時,有人解曰:在上世紀五六十年代,畫此“刀”字形寓意抓革命、促生產。當然這只是一種宣傳之說,但渣胎碗確實也客觀記錄了陶瓷工匠的辛勤勞作和甘愿奉獻的精神。

說到這里有個小插曲。上世紀6 0年代末,當時的筆者還是孩童。一天清晨,我聽到門外環衛工人喚每家每戶倒日用垃圾的搖鈴聲,看到案臺上家中僅有的一只渣胎碗已經殘破,便取下裝垃圾竹簍中準備倒掉。祖父一見,急忙攔下,并說:“千萬不可丟棄!我特意放在這里當作紀念。要知道,當年我可是把這些碗挑去浮梁(即景德鎮浮梁縣),送給紅軍用過的。”我也聽老人說起了一些當年催人淚下、感人至深的軍民故事,對渣胎碗更多了一層不一般的認識,也更喜歡了,同時也對祖父的義舉油然起敬。

如今,筆者秉承家訓,繼承了祖上傳下的“紅豐堂”名號,改為“紅豐窯”,其座落于瓷都陶瓷工業園內的全國手工業生產基地名坊園。自建廠以來,“紅豐窯”接待了中外上千名陶瓷愛好者的來訪,他們對這里端莊又寫意的青花人物畫、風景畫興趣濃厚,對青花釉里紅、凹凸釉的制作工藝和畫法大加贊賞。甚至有國外的政府官員在參觀過后,當即便邀請筆者去他們的國家幫助推廣陶瓷貿易。

筆者認為,自己是趕上了好時代。特別是黨的二十大報告指出要推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌,讓筆者深感振奮。今天與大家分享自己對渣胎碗的情結,實則是希望更好地展望未來——在往后的日子里,筆者將繼續為中國陶瓷民間繪畫藝術添磚加瓦,貢獻綿薄之力。