寧強縣古樹名木保護現狀及對策

王雪平 盧霞

摘 要 古樹名木作為生態系統的重要組成部分,在維護生物多樣性、維持自然生態平衡、保存珍稀植物遺傳資源、保障生態安全和生物安全等方面具有重要意義。基于此,闡明古樹名木保護的重要意義,介紹陜西省寧強縣古樹名木保護現狀,對當地古樹名木保護存在的問題進行分析,并提出相應的保護措施,包括保護古樹名木生長環境、加大古樹名木保護力度、增強古樹名木自身生長能力、防治古樹名木病蟲害。

關鍵詞 古樹名木保護;意義;措施;陜西省寧強縣

中圖分類號:S788 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.24.053

陜西省寧強縣地處漢江源頭,北依秦嶺,南枕巴山,總面積3 246.8 km2,有林地面積271 400 hm2,森林覆蓋率79.74%,古樹名木眾多。隨著社會進程的不斷加快,古樹名木生長環境受到威脅,加之保護力度不足,極易發生病蟲害,樹木生長勢逐漸衰弱,抗逆性差。為此,本文介紹了陜西省寧強縣古樹名木保護現狀,針對古樹名木保護中現存的問題提出了對策及建議。

1 古樹名木的含義

根據相關規定,樹齡在100年以上的樹木稱為古樹;具有重要歷史、文化、科學、景觀價值或具有重要紀念意義的樹木稱為名木;在一定區域范圍內有

10株以上相對集中生長、形成特定生境的古樹群體稱為古樹群。我國對古樹實行分級保護,樹齡500年以上的實行一級保護,樹齡300年以上不滿500年的實行二級保護,樹齡100年以上不滿300年的實行三級保護。名木保護不區分樹齡[1]。

2 保護古樹名木的意義

加強古樹名木保護,是踐行習近平生態文明思想的具體行動,是賡續中華文脈的必然要求,是厚植深綠之基的重大舉措。

古樹名木是自然界和前人留下的寶貴財富,是社會的寶貴資源,是林木資源中的瑰寶,具有不可估量的人文價值和科學價值。古樹名木大都經歷過朝代的更替,記錄了人類文明的發展史、城市建設發展史及當地政治的興衰史,在研究當地的歷史文化、環境變遷、植物分布等方面有重要意義。同時,古樹名木能夠巧妙地將自然景觀和人文景觀融為一體,以頑強的生命傳達古老的信息,把古樹名木與特定的歷史時間相聯系,在歷史長河中有其獨特的見證作用,更具有歷史意義和紀念意義。古樹名木還是生態系統的重要組成部分,年代悠久的古樹對當地氣候和土壤條件有很強的適應性,為樹種規劃和城市綠化提供了重要依據[2]。

3 寧強縣古樹名木分布情況

寧強縣位于陜西省西南,地理坐標東經105°20′10″~

106°35′22″、北緯32°37′06″~33°12′46″,海拔

520.0~2 103.7 m。境內氣候溫和,雨量充沛,年平均氣溫13 ℃,森林覆蓋率79.74%,是陜西省重點林區縣之一。境內古樹名木眾多,2017年完成全縣古樹名木普查。

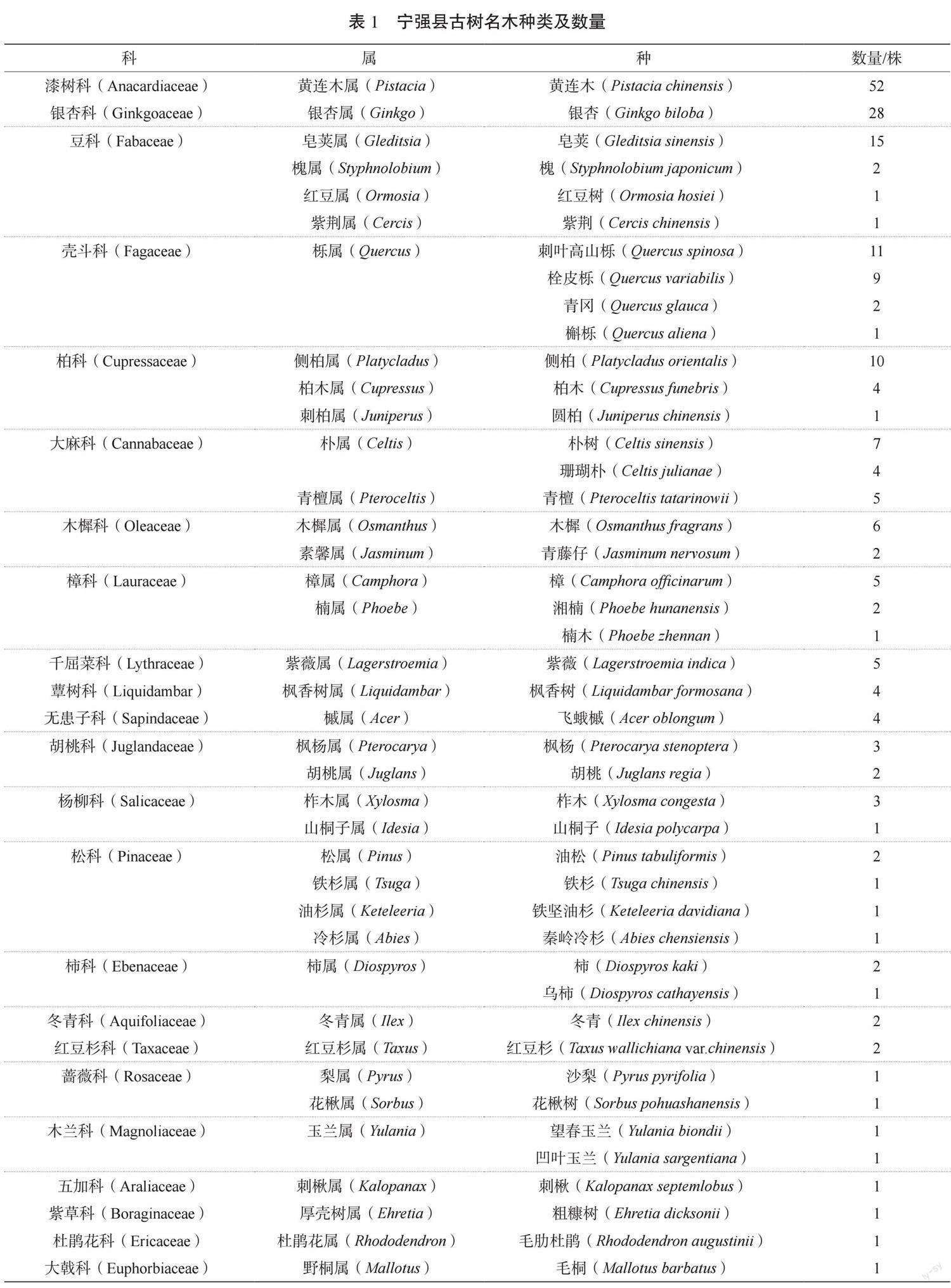

經普查,寧強縣古樹名木分布在18個鎮街82個建制村,共44種211株,其中一級12株,二級38株,三級161株,分屬23科37屬(見表1)。

4 寧強縣古樹名木保護現狀

從分布狀況來看,古樹名木主要集中在寧強縣五丁關以北的巨亭鎮、大安鎮等地。從樹種來看,寧強縣古樹名木種類以黃連木為主,占總數的25%,樹齡多在200年以上,且生長旺盛,如巨亭鎮巨亭溝村黃連木,由于人為影響較少,雖然樹齡在660年以上,但生長仍較旺盛。此外,銀杏也是縣域內株數較多的古樹之一,占總數的13%,且樹齡均較長,樹勢良好,如大安鎮雙白果村600多年的銀杏,人稱“寧強銀杏王”,目前仍傲然屹立,蒼勁挺拔。黃連木、銀杏屬寧強縣鄉土樹種,可作為今后重點發展和保護的樹種之一。通過調查,全縣古樹名木多數長勢良好,但受人為、自然等多種因素影響,樹勢衰弱的有3株,病危的有1株,生長環境惡劣的有6株,急需采取搶救性保護措施。

5 寧強縣古樹名木保護存在的問題

5.1 生長環境受到威脅

基礎設施建設過程中部分古樹名木生長環境被破壞,生存空間被壓縮,使古樹名木資源受到損害。例如,大安鎮雙白果村的銀杏、大安鎮大魚洞村的桂花、大安鎮龍泉村的紫薇,均生長在道路旁,道路的拓寬硬化導致其生長空間被壓縮,生長環境受到破壞。

5.2 保護力度不足

主要表現在資金投入不足、管護力度不夠。因古樹名木保護資金有限,只能對重點古樹名木進行基礎養護。名貴稀有且存活時間較長的古樹名木存活條件比較苛刻,缺乏資金聘請專業人才進行保護,因此保護效果不佳。漢源街道東門村和大安鎮鐵爐溝村的側柏,均因管護不力樹勢衰弱。

5.3 古樹名木自身生長能力下降

隨著一些古樹名木生長周期的延長,其光合作用能力降低、呼吸效率提高,樹木長勢明顯衰退,生命力逐漸減弱。土壤板結、肥力下降等環境變化也影響了古樹的生長能力。部分生長在河道旁的古樹名木會因河水沖刷而根部受損,部分生長在街道旁的古樹會因路面硬化導致根系所處土壤無法滲透雨水,造成樹勢的明顯衰退。

5.4 古樹名木病蟲害嚴重

近年來,寧強縣古樹名木缺乏專業養護,沒有專業藥物和機械設備的投入,天牛及其他食葉、蛀心害蟲及各種病害引起部分古樹名木生長不良,樹枝、干受蟲害影響而枯死,部分樹干空心甚至死亡,嚴重影響對古樹資源的保存。

6 寧強縣古樹名木保護建議

6.1 保護原則

1)古樹名木保護應當堅持全面保護、分類保護、原地保護、屬地管理、政府主導、社會參與的原則[3]。2)恢復和保持古樹名木原有的生態環境條件,堅持最小干預原則。在保護過程中尊重自然、尊重生態,最大限度地減少人為活動對生境的破壞,盡量保留古樹名木生長的原有生境和狀態。3)一樹一方案原則。根據古樹名木生長環境及樹種特性合理制訂綜合保護方案,且每棵樹擁有專屬方案。4)兼顧藝術、美觀的原則。在確保對古樹名木生長沒有任何影響的情況下,注重藝術美化,增加觀賞性,提升古樹名木的生態文化價值。5)防重于治的原則。應重視前期的預防和養護工作,避免相關問題的發生。

6.2 對策及建議

6.2.1 保護古樹名木生長環境

1)成立古樹名木搶救復壯項目領導小組,統籌協調解決轄區古樹名木保護工作。完善古樹名木保護制度,夯實養護責任。2)優化生長環境,統籌地上與地下、本體與周邊,科學劃定古樹名木保護范圍,在古樹群和特級保護古樹名木周圍劃出建設控制地帶。以保護古樹名木自然生境為重點,打造小微公園、口袋公園,形成“一樹一景”格局。3)統一掛牌保護。采取“一樹一牌”“一樹一碼”的方式,統一制作保護牌,標明古樹名木中文、英文名稱、學名、科名、樹齡、保護級別、編號、養護責任單位或責任人。

6.2.2 加大古樹名木保護力度

1)加強法律、法規及相關政策的宣傳,增強公眾保護古樹名木的意識,減少人為破壞因素。采取多種形式普及保護古樹名木的意義,舉辦古樹名木書畫、攝影展播、古樹名木故事會等活動,鼓勵民眾提供未發現的古樹名木資源信息。2)積極爭取項目資金支持,探索古樹名木認養、冠名等機制[4]。鼓勵單位、個人捐贈,拓寬資金渠道,著力發揮社會力量助力古樹名木保護工作。3)在古樹名木保護項目實施中,嚴格按照項目管理規定實行招投標制,以合同形式明確雙方權利和義務,確保項目建設的合法性、規范性。

6.2.3 增強古樹名木自身生長能力

1)規范日常養護。落實“一樹一長”制度,即對每棵古樹名木全面建立縣鎮村三級樹長負責制,簽訂養護責任書,落實日常管護措施。養護責任人根據責任書要求,定期進行巡查,協調處理相關問題,制止和報告損害古樹名木的行為。2)實行分級保護,嚴格落實古樹名木分級保護措施。特級、一級、二級、三級保護古樹名木,保護范圍分別不得小于樹冠垂直投影外10 m、5 m、3 m和2 m。3)嚴格落實“一樹一檔”制度,建立完善古樹名木圖文數字檔案系統,對古樹名木的位置、特征、樹齡、生長環境、保護現狀等信息進行動態管理,摸清古樹名木資源情現狀,認真研判,針對存在的問題分類施策,做到應保盡保[5]。

6.2.4 防治古樹名木病蟲害

1)建立古樹名木保護專家庫,開展古樹名木研究和后備古樹、珍稀植物調查;對古樹名木開展現場診斷和救治指導,及時解決保護過程中出現的問題。2)堅持人防、物防、技防并舉,因地制宜、因樹制宜,實施樹體加固、防雷、防風、防火、防病蟲害等保護措施,消除古樹名木安全隱患。實行聯防聯治,加大執法檢查力度,嚴厲打擊非法采伐、毀壞、收購、運輸、加工及出售古樹名木的違法犯罪行為,嚴禁在古樹名木保護范圍內開展焚香祭拜、燃放鞭炮等活動。3)定期開展古樹名木巡查,更新圖文檔案。發現古樹名木遭受有害生物侵害、自然損害、人為損害或其他生長異常的,及時組織技術人員現場調查,制訂救護方案,科學開展

救治。

7 結語

受社會、經濟的迅猛發展,基礎設施建設,道路、房屋等用地不斷增加,人為活動逐漸增多,古樹名木自身衰老、病蟲害等多種因素影響,古樹名木資源不斷減少或滅失。各級人民政府和林業管理部門應高度重視古樹名木保護工作,廣泛宣傳古樹名木保護相關知識、政策法規,增強廣大民眾熱愛、保護古樹名木的思想意識。及時總結對典型問題樹種修復、復壯等工作經驗,為今后古樹名木保護管理探索有效途徑。

參考文獻:

[1] 陜西省人民代表大會常務委員會.陜西省古樹名木保護條例[EB/OL].(2019-07-31)[2023-09-13].https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3MzZiYTc0MjAxNzQzNGFlMjE1ODdjZTQ.

[2] 葉廣榮,何世慶,陳瑩,等.廣州市古樹名木現狀與保護對策[J].熱帶農業科學,2014,34(3):87-91.

[3] 四川省人民代表大會常務委員會.四川省古樹名木保護條例[EB/OL].(2019-11-28)[2023-09-13].https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE2ZmJjNTdjMTAxNmZkMDcwMzRkYTI1NzY.

[4] 李曉麗,蔡長順.湘西州古樹名木保護狀況研究[J].中國園藝文摘,2015,31(9):84-86.

[5] 王和江.淺談鎮坪縣古樹名木保護措施[J].南方農業,2020,14(18):81-82.

(責任編輯:張春雨)