深部巷道支護方案數值模擬優選及應用

田全虎,和學衡,許衛軍,王能躍,彭 偉

(1.貴州錦豐礦業有限公司; 2.北京科技大學土木與資源工程學院)

引 言

在地下礦床開采過程中,隨著開采深度的增加,地壓顯現越明顯,地應力越高,對巷道支護的要求也越來越高[1]。貴州錦豐礦業有限公司(下稱“錦豐金礦”)淺部地應力相對較低,前期采用的管縫錨桿+鋼網及后期采用的纖維濕噴混凝土+管縫錨桿、樹脂錨桿能夠滿足支護需要。但是,隨著開采深度的增加,地壓也逐步增加,原有的支護方式及支護參數難以滿足深部高地應力巷道支護需求,很多巷道出現變形開裂現象[2]。

數值模擬分析相對于理論本構模型計算而言,模型構建更簡單、計算精簡,并且結果呈現更直觀,因此在巷道塌陷、開挖及支護設計優化中,有更加廣泛的應用[3]。劉曉明等[4]提出將Surpac與Phase2耦合構建數值計算模型,實現了對冬瓜山銅礦采空區圍巖穩定性的數值模擬分析;郭平等[5]采用Flac3D軟件構建數值計算模型對深部巷道支護方案進行優化設計,解決了打通一礦W2710運輸巷道埋深大、圍巖強度低、巷道變形嚴重、支護成本高等問題;韓斌等[6]采用Flac3D軟件構建數值計算模型,實現了對金川二礦區多中段機械化盤區回采順序的優化;肖猛等[7]通過有限差分法(Flac3D)對圍巖變形、破壞過程進行分析,研究了巖體支護前后圍巖變形及應力狀態,對巷道圍巖的穩定性和初級支護結構的安全性作出了綜合評判;王連國等[8]采用大型有限元數值模擬軟件ANSYS,對深部軟巖巷道錨注支護前后圍巖變形破壞規律進行了數值模擬,對錨注支護前后圍巖的應力、位移及塑性區的變化情況等進行了系統分析,證明了錨注支護可以顯著提高圍巖的強度和承載能力,且能有效控制深部軟巖巷道的損傷變形。此外,還有許多國內外學者運用各類數值模擬軟件針對礦山實際問題進行了大量的研究[9-12]。

Flac3D軟件是基于拉格朗日差分法的三維分析軟件,它能將某個動態質點在受力過程中的應力變化、速度變化等描述出來,直觀呈現模擬材料的塑性區變化、材料屈服及大變形等,是研究力學數值計算的工具之一[13-14]。針對錦豐金礦深部開采巷道支護問題,本文提出了3種支護方案,采用Flac3D軟件進行數值模擬分析,確定了最佳支護方案,并結合現場試驗對模擬結果進行驗證,證明了模擬結果的準確性,為同類型礦山巷道支護方案的選擇提供參考。

1 工程背景

錦豐金礦位于貴州省黔西南自治州貞豐縣境內,屬于典型的斷控型卡林金礦,其礦床規模已達超大型,礦體主要賦存于控礦斷層F3、F2及F6破碎帶內,礦區內出露地層主要有中三疊統邊陽組、尼羅組和許滿組,邊陽組以灰色薄至中厚層狀、厚層狀(少許塊狀)細砂巖、粉砂巖、雜砂巖為主,夾灰色薄至中厚層狀黏土巖,是礦區的主要賦礦地層。礦體走向長約1 100 m,寬12~60 m,垂向延伸超過1 000 m,礦體傾角較陡,為48°~86°[15]。

隨著礦山由淺部轉向深部開采,地應力也隨之增大,礦山開采不僅會出現巷道變形、片幫底鼓、冒頂等問題(見圖1),甚至存在巖爆的安全隱患。

圖1 巷道兩幫及頂板破壞

2 巷道支護方案

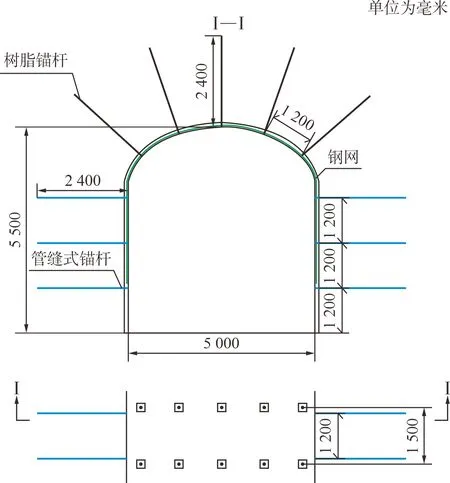

錦豐金礦主斜坡道支護原設計方案為:混凝土+錨桿支護(管縫錨桿/樹脂錨桿)+鋼網(見圖2)。巷道設計為三心拱形;頂板每排5根φ25 mm×2 400 mm樹脂錨桿,錨桿間距1 200 mm,排距1 500 mm,鉆孔直徑35 mm;兩幫各3根φ47.5 mm×2 400 mm管縫式錨桿,錨桿間距1 200 mm,排距1 200 mm;全斷面噴厚75 mm纖維混凝土,掛網區域再噴厚25 mm纖維混凝土。

圖2 主斜坡道支護原設計方案示意圖

針對錦豐金礦井下深部支護存在的問題,提出了3種新的支護方案,分別為:

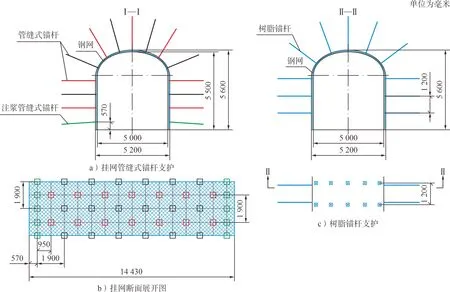

1)方案一。隨著開采深度的變化,深部巖體發生變化,原支護方案不能滿足較深水平支護強度,故在原支護方案設計基礎上進行更改,得到方案一(斜坡道90~-30 m RL斷面支護設計,見圖3):①樹脂錨桿。φ25 mm×2 400 mm,錨桿間距1 100~1 200 mm,排距1 500 mm,鉆孔直徑35 mm,孔深2.35 m。②管縫式錨桿。φ47.5 mm×2 400 mm,錨桿間距1 900 mm,最后一排管縫式錨桿純水泥注漿。③鋼網。鋼網網格100 mm×100 mm,直徑為5 mm。④混凝土強度30 MPa。

圖3 斜坡道90~-30 m RL斷面支護

2)方案二。鋼網+樹脂錨桿+纖維混凝土支護(見圖4)。巷道設計為三心拱形;頂板每排5根φ25 mm×2 400 mm樹脂錨桿,間距1 100 mm,排距1 100 mm;兩幫各4根φ25 mm×2 400 mm樹脂錨桿,間距1 100 mm,排距1 100 mm;全斷面布置100 mm×100 mm鋼網;全斷面噴厚60 mm纖維混凝土,掛網后再噴厚40 mm纖維混凝土。

圖4 鋼網+樹脂錨桿+纖維混凝土支護

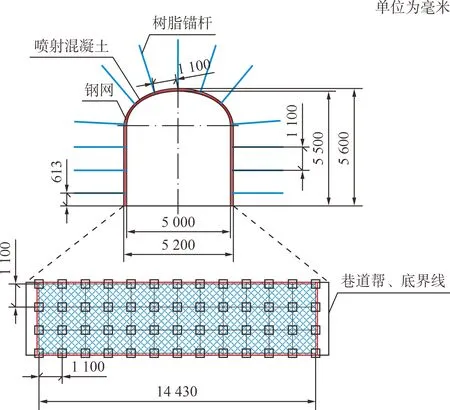

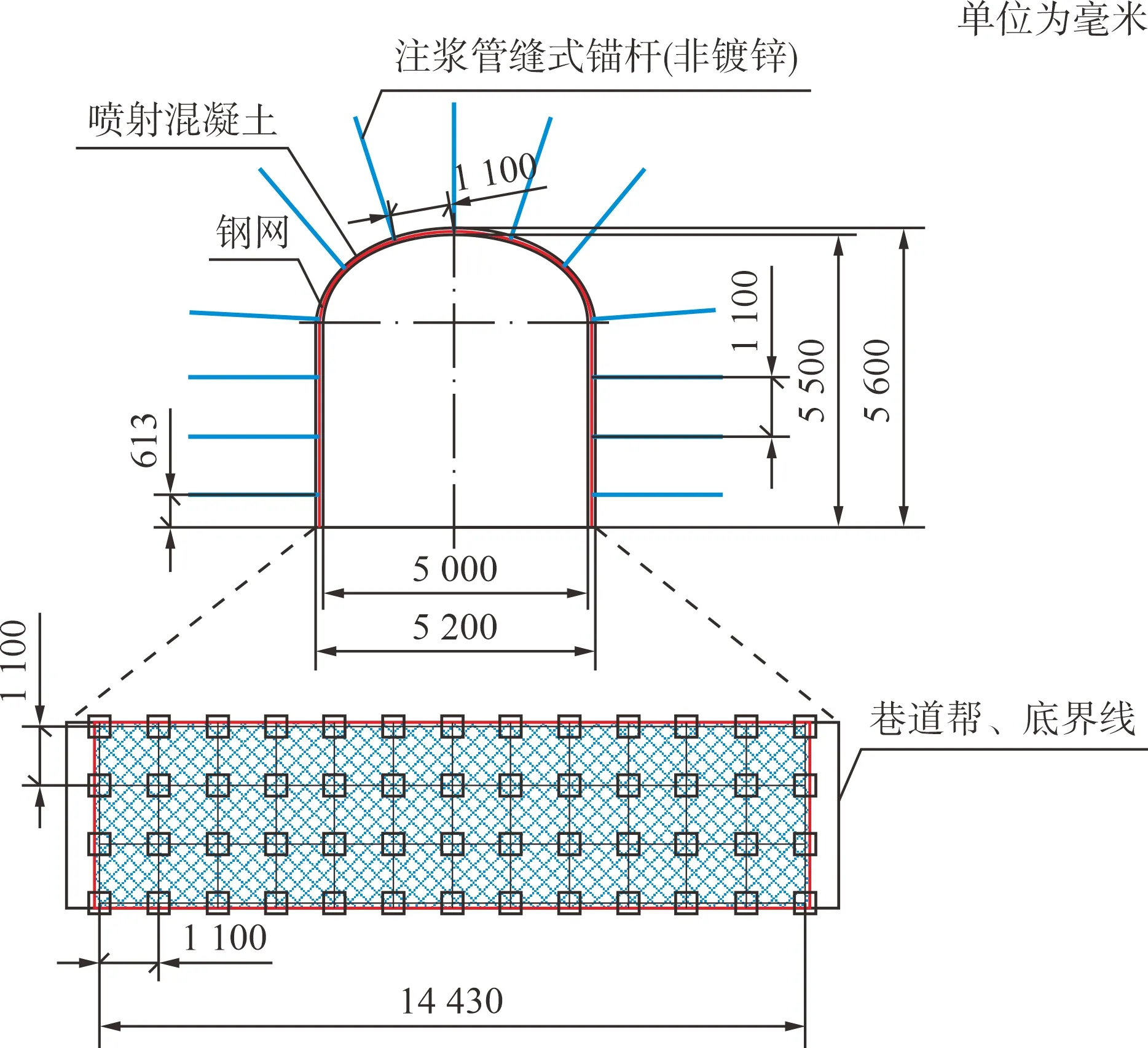

3)方案三。鋼網+注漿管縫式錨桿+纖維混凝土支護(見圖5)。巷道設計為三心拱形;頂板每排5根φ47.5 mm×2 400 mm注漿管縫式錨桿(非鍍鋅),間距1 100 mm,排距1 100 mm;兩幫各4根φ47.5 mm×2 400 mm 注漿管縫式錨桿(非鍍鋅),間距1 100 mm,排距1 100 mm;全斷面布置100 mm×100 mm鋼網;全斷面噴厚60 mm纖維混凝土,掛網后再噴厚40 mm纖維混凝土。

圖5 鋼網+注漿管縫式錨桿+纖維混凝土支護

3 數值模型建立與分析

3.1 力學參數

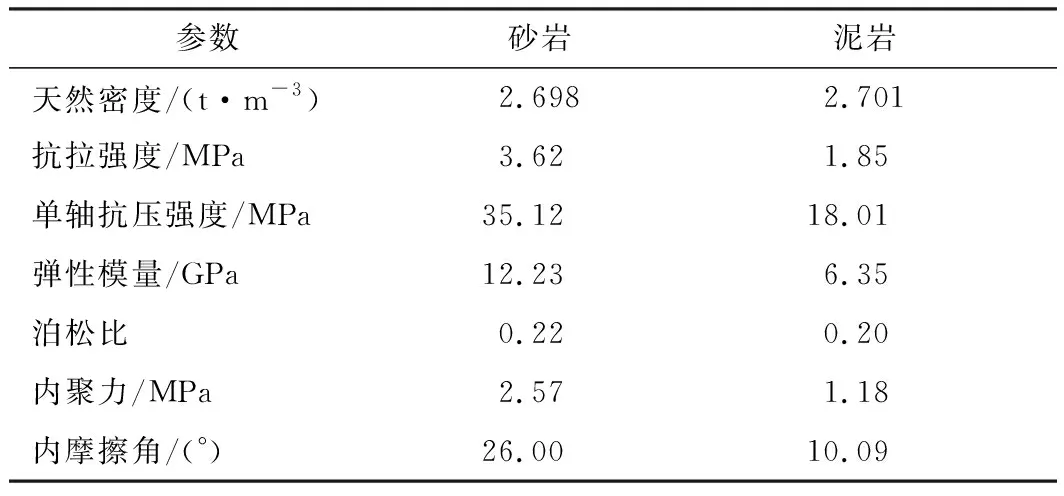

本文主要采取Hoek-Brown-GSI分類方法計算公式,結合各種參數,得到巖體自身強度的估算值,其力學參數見表1。

表1 力學參數

3.2 支護參數

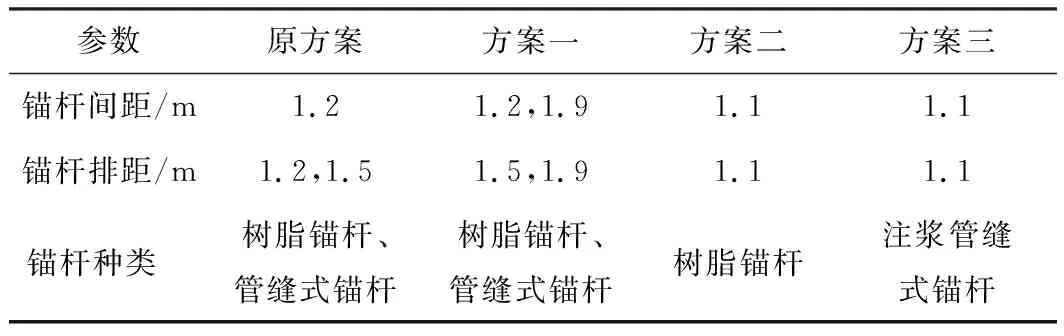

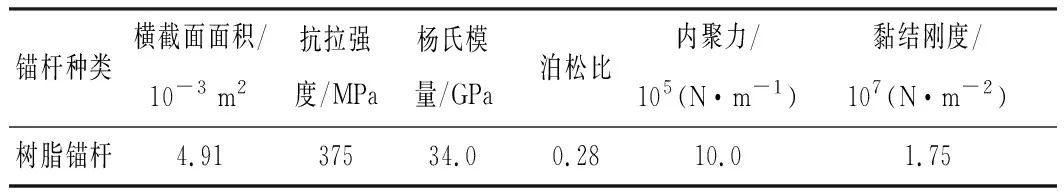

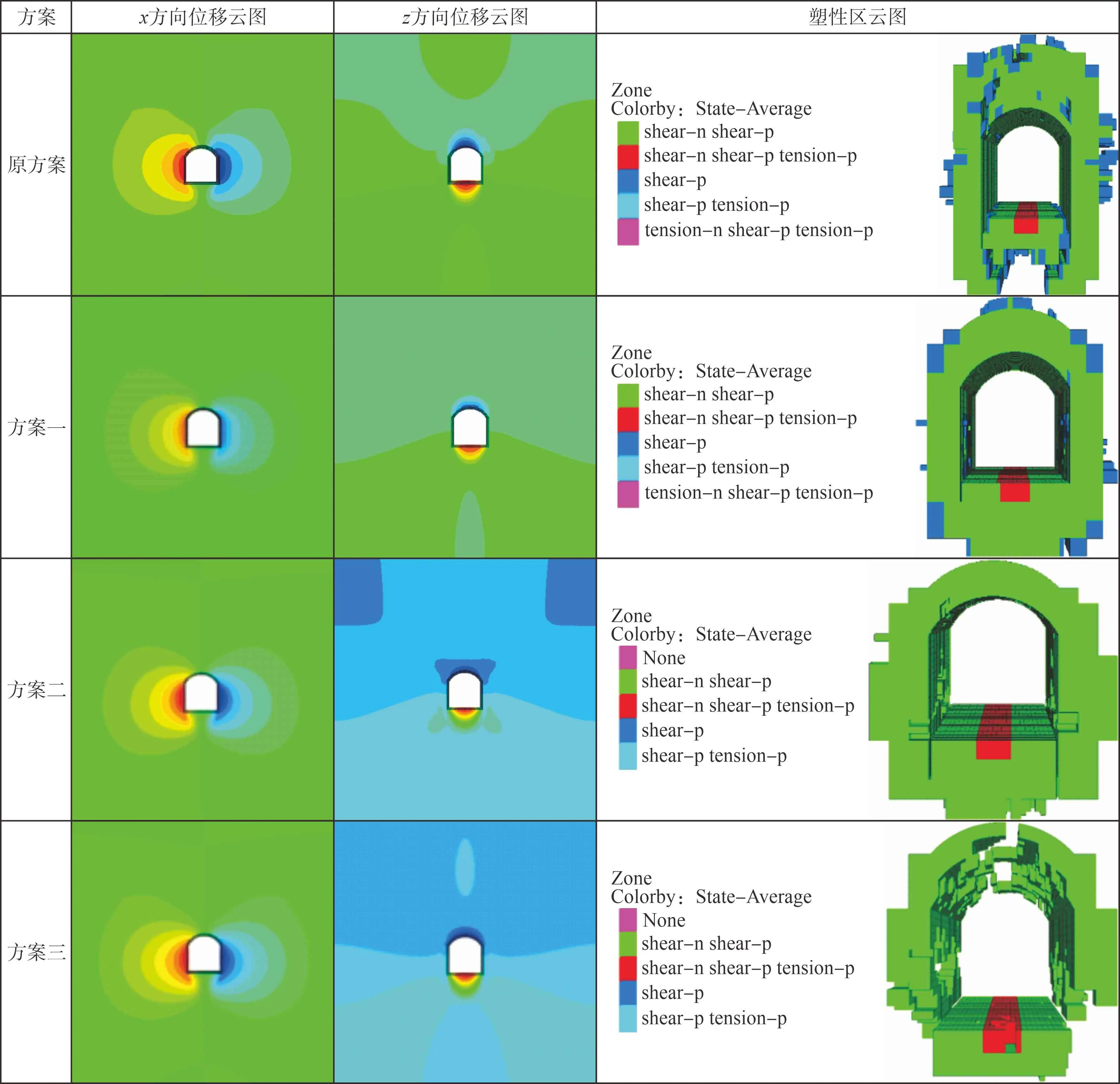

根據巷道支護方案得到不同支護形式錨桿種類及參數,見表2。

表2 不同支護形式錨桿種類及參數

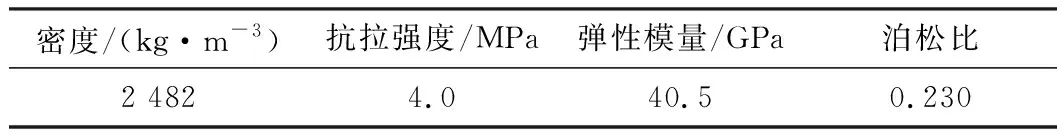

查詢殼單元對應的材料力學參數,對模擬中的混凝土和鋼網進行賦值計算,得到其材料屬性參數見表3~5。

表3 噴射混凝土+鋼網參數

表4 樹脂錨桿材料屬性參數

表5 不同管縫式錨桿材料屬性參數

3.3 模型建立

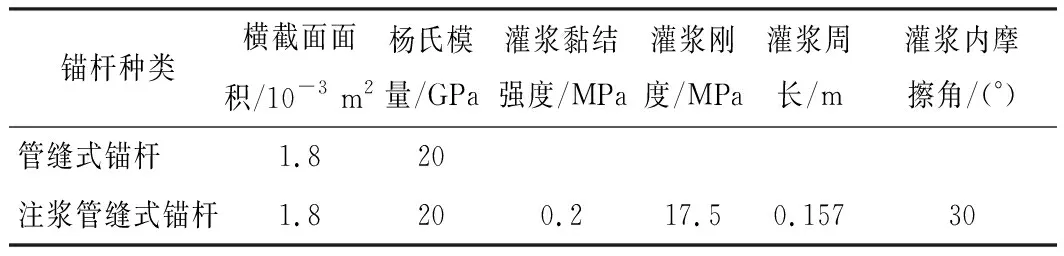

對于錦豐金礦深部巷道,擬選用當下最大埋深490 m(巷道標高90 m,坑口標高580 m)處掘進斜坡道巷道工作面為研究對象,依據礦區90 m斜坡道建立的模型,模型主要參數有:模擬范圍取10 m×35 m×35 m(長×寬×高),巷道形狀為拱形,大小為5.0 m×5.5 m,根據圍巖位移量和塑性區體積變化特點,采用摩爾-庫侖模型建立圍巖模型(見圖6)。

圖6 圍巖模型

3.4 深部巷道支護模擬結果及分析

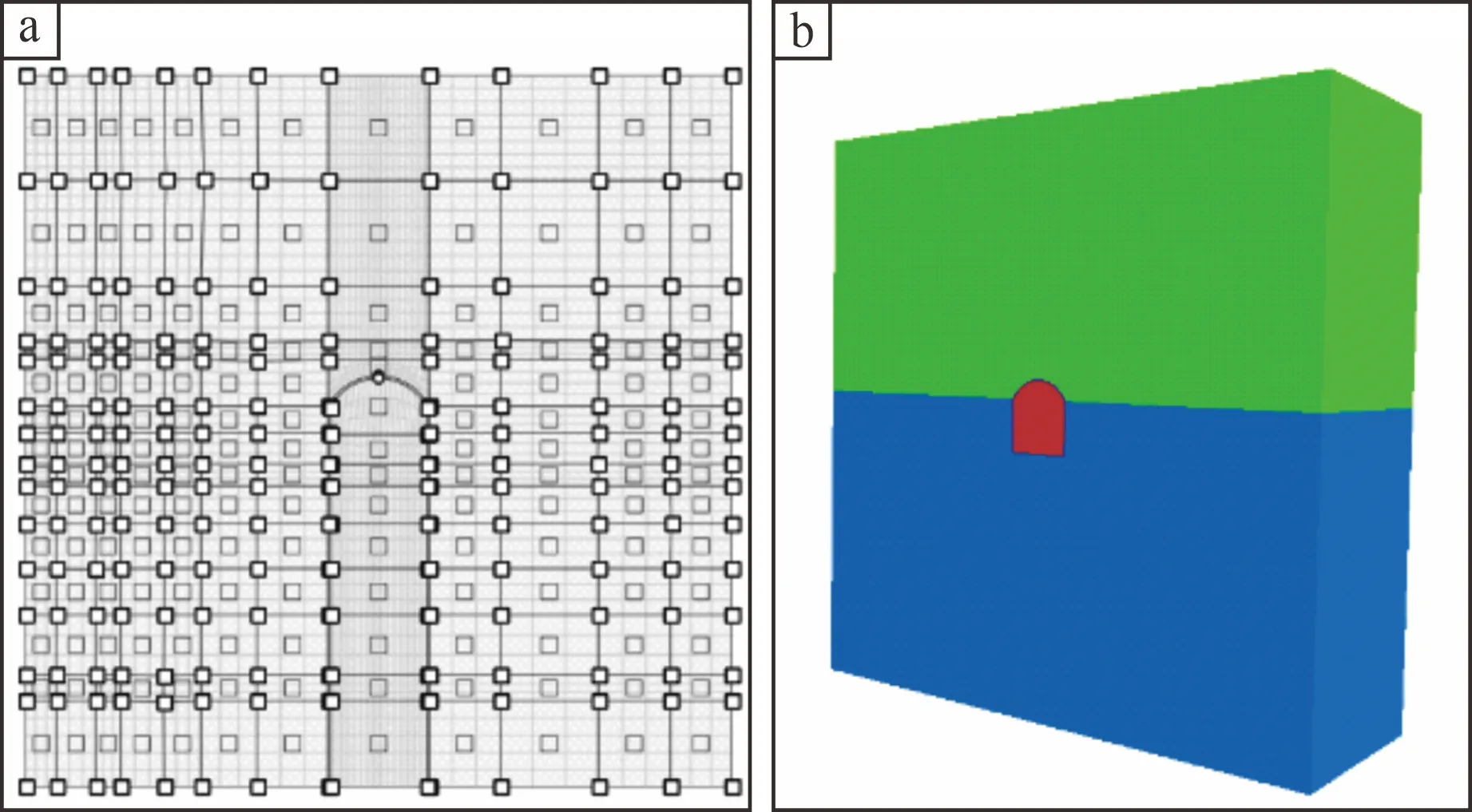

各開挖支護方案模擬結果見表6。

表6 各開挖支護方案模擬結果

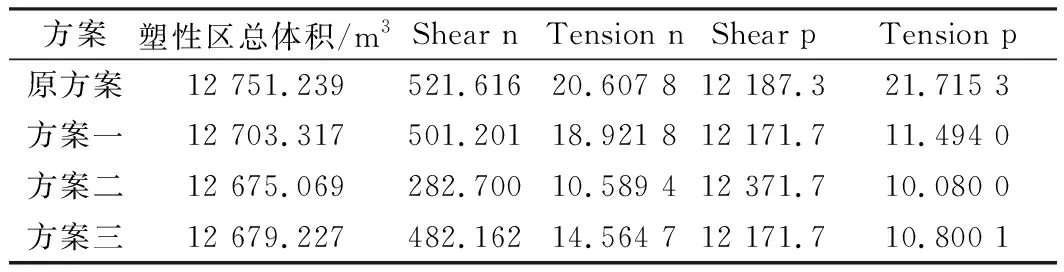

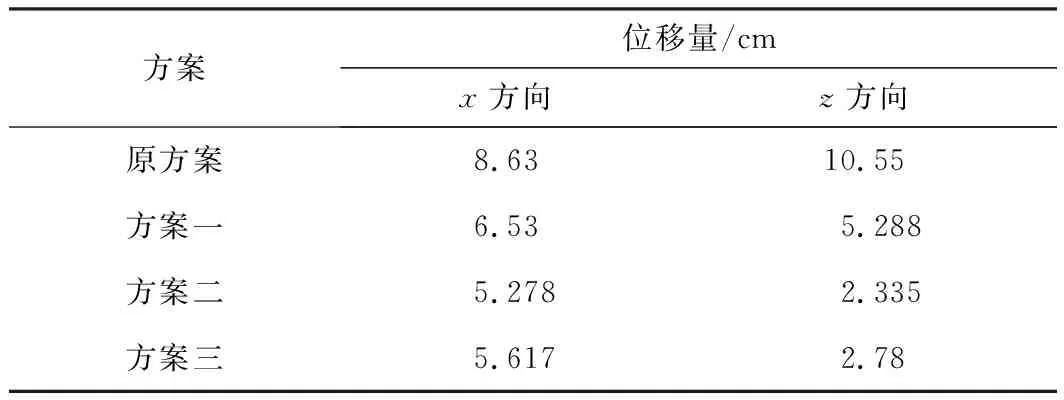

各方案支護條件下塑性區體積量和巷道的最大位移量結果見表7和表8。由表7、表8可知:

1)原方案支護情況下,巷道兩幫最大位移量為8.63 cm,其中巷道兩幫周邊位移量較大,并且巷道兩幫位移量分布在水平方向上呈對稱分布;巷道頂板下沉最大位移量為10.55 cm,其中位移較大區域為巷道頂板部位,巷道頂板位移量在豎直方向上呈對稱分布;巷道頂板及兩幫都存在不同程度的塑性破壞,塑性區總體積為12 751.239 m3。

表7 各方案支護條件下塑性區體積量統計

表8 不同方案支護條件下巷道的最大位移量

2)方案一支護條件下,巷道兩幫最大位移量為6.53 cm,其中位移較大區域為巷道兩幫周邊靠上部位,

巷道兩幫位移量在水平方向上呈對稱分布。巷道頂板下沉最大位移量為5.288 cm,其中位移較大區域為巷道頂板部位,巷道頂板位移量在豎直方向上呈對稱分布。巷道頂板及兩幫都存在不同程度的塑性破壞,塑性區總體積為12 703.317 m3。

3)方案二支護條件下,巷道兩幫最大位移量為5.278 cm,其中位移較大區域為巷道兩幫周邊靠上部位,巷道兩幫位移量在水平方向上呈對稱分布。巷道頂板下沉最大位移量為2.335 cm,其中位移較大區域為巷道頂板部位,巷道頂板位移量在豎直方向上呈對稱分布。巷道頂板及兩幫都存在不同程度的塑性破壞,塑性區總體積為12 675.069 m3。

4)方案三支護條件下,巷道兩幫最大位移量為5.617 cm,其中位移較大區域為巷道兩幫周邊中間部位,巷道兩幫位移量在水平方向上呈對稱分布。巷道頂板下沉最大位移量為2.78 cm,其中位移較大區域為巷道頂板部位,巷道頂板位移量在豎直方向上呈對稱分布。巷道頂板及兩幫都存在不同程度的塑性破壞,塑性區總體積為12 679.227 m3。

綜上所述,通過Flac3D軟件的數值模擬結果可以得出,支護方案一、二、三相對于原方案的支護效果均有一定提升,巷道兩幫最大位移量相較于原方案分別減少了24 %、39 %、35 %;頂板下沉最大位移量分別減少了50 %、78 %、74 %。通過數據比較可知,采用鋼網+樹脂錨桿+纖維混凝土(方案二)進行支護,可以最有效地控制巷道變形;鋼網+注漿管縫式錨桿+纖維混凝土(方案三)也可以有效控制巷道變形;方案一支護效果較差,巷道變形量較大。

4 現場試驗

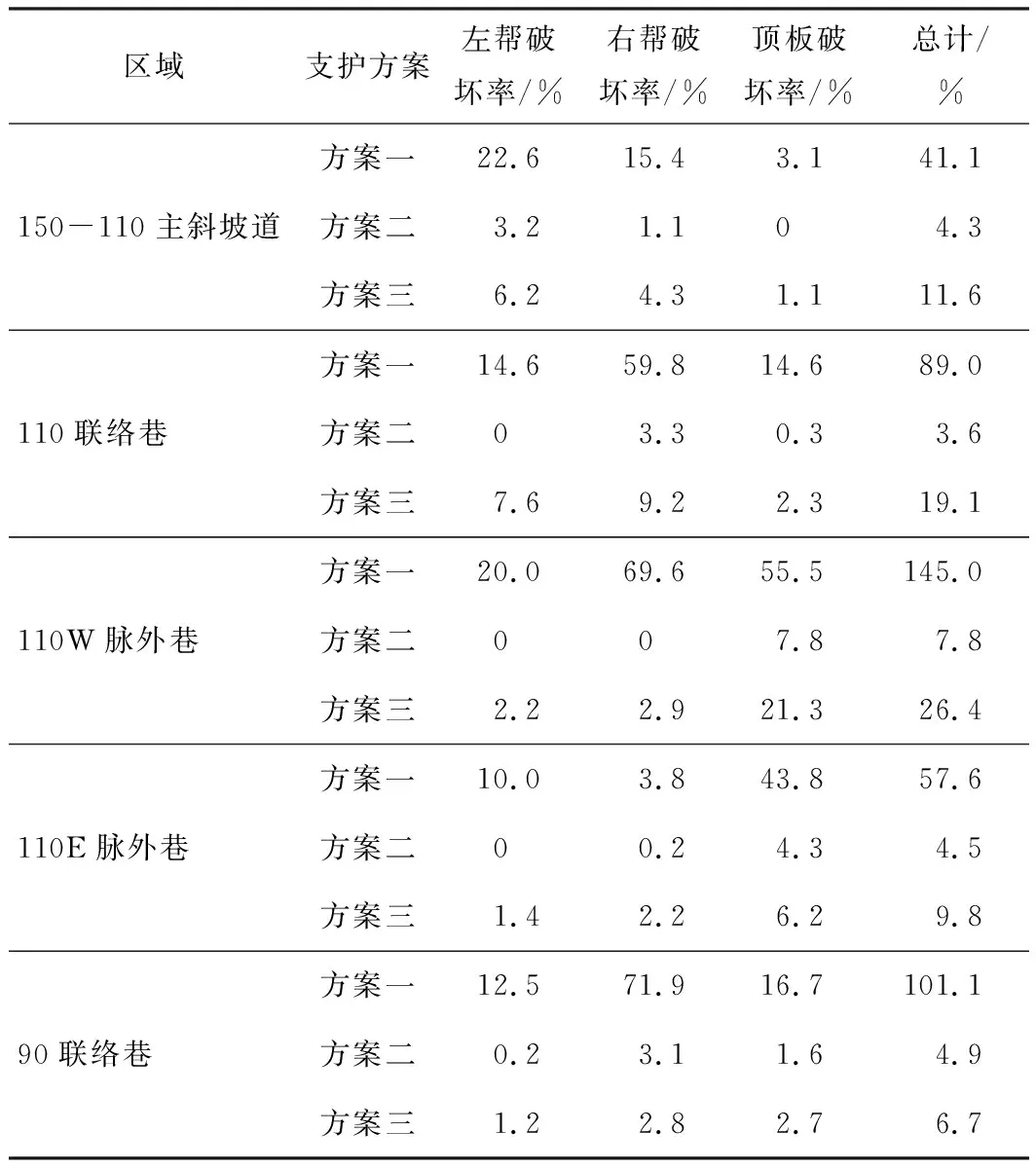

為了驗證3種支護方案應用于深部巷道的效果,對所提出的3種支護方案進行了應用,應用區域為150-110主斜坡道、110聯絡巷及東西脈外巷部分區域、90聯絡巷及東西脈外巷部分區域;各方案應用效果見表9。

由表9可知:由方案一支護的區域其總體破壞率基本都高于30 %,說明方案一支護強度較低,不能維護深部巷道的穩定;方案二支護區域總體破壞率基本都低于10 %,其支護效果較好;方案三支護區域總體破壞率都低于30 %,但變化率較大,支護效果相對于方案二不太穩定。總體上,方案二的支護效果實現了深部巷道的穩定,方案三基本上可以實現深部巷道的穩定,但其支護強度穩定性仍有待提升。

表9 各支護方案各區域破壞情況統計

5 結 論

1)通過對所提出的3種支護方案與原方案進行數值模擬分析,確定了最優的支護方案。

2)數值模擬結果表明:采用鋼網+樹脂錨桿+纖維混凝土(方案二)進行支護,可以最有效地控制巷道變形;鋼網+注漿管縫式錨桿+纖維混凝土的方案三也可以有效控制巷道變形;方案一支護效果較差,巷道變形量較大。

3)通過現場試驗對所提出的3種支護方案進行驗證,現場試驗結果表明:方案二的支護效果好于方案一和方案三的支護效果。總體上,方案二的支護效果實現了深部巷道的穩定,方案三基本上可以實現深部巷道的穩定,但其支護強度穩定性仍有待提升。