延邊赤衛溝金礦床成礦物質來源及成礦機制研究

王 碩,李志謙,劉云華,田育功,劉占晉

(長安大學地球科學與資源學院)

赤衛溝金礦床位于中國東北吉黑成礦帶。該礦床自20世紀60年代被發現以來,不同生產單位和科研院所根據各自研究方向對其進行過大量研究,重點集中在基礎地質及成礦流體方面,并根據流體包裹體研究成果及蝕變礦物組合,將其判定為與火山巖有關的低硫化型淺成低溫熱液型金礦床[1-9]。但是,值得注意的是,赤衛溝金礦床主體由受同一構造體系控制的3條含礦方解石脈組成;礦體中金屬硫化物(<1 %)含量少,且其與金品位無明顯相關關系;已有研究成果均未能解釋如此大規模以方解石為代表的流體來源;同時,該礦床特征與同區其他金礦床特征區別較大。因此,赤衛溝金礦床物質來源及成礦機制仍存有疑問,本人之前提出的巖漿碳酸巖成因也還需進一步推敲[10],而含金方解石脈的物質來源及屬性就成了探討該礦床成礦作用的關鍵。

1 區域地質特征

天山—興蒙造山系東段的吉黑東部成礦帶位于長春—延吉拼合帶以北、小興安嶺及其以東地區(見圖1-A),濱太平洋構造域的東北亞地區陸緣造山系南部,是中國近年來新確定的成礦潛力區帶。顯生宙以來,吉黑東部成礦帶經歷了古亞洲洋構造域與濱太平洋構造域的疊加與轉換,為兩大構造體系共同作用的復合區域。進入中生代,古亞洲洋閉合,古太平洋板塊向西側歐亞大陸板塊俯沖,使得該區域成為環太平洋成礦域的重要組成部分。中生代晚期,區域內發生大規模巖石圈伸展減薄事件[10-11],并伴隨了大量的金成礦事件[1,10,12-14],具有良好的找礦潛力。

圖1 赤衛溝金礦床大地構造位置圖(A)及礦區地質簡圖(B)

區域出露地層有早古生界五道溝群變質巖系,晚古生代淺變質海相、海陸交互沉積巖夾少量碎屑巖,中生界主要分布有三疊系大興溝群陸相火山噴發巖和晚侏羅世—早白堊世陸相火山巖。區域內斷裂發育,多呈帶狀展布,可分為北西向、東西向、南北向、北東向和北東東向5組。其中,北東向、北東東向斷裂為主體斷裂。區域內侵入巖主要有2期:海西晚期花崗巖,巖性為正長系列的中酸性巖類,呈巖基產出;燕山早期花崗巖,巖性變化較大,白崗質花崗巖、鉀質花崗巖、二長花崗巖和花崗閃長巖等[15-16]以巖株和巖基產出。另有少量花崗閃長斑巖脈、花崗斑巖脈、閃長玢巖脈分布。

2 礦床地質特征

赤衛溝金礦床為一中型金礦床,礦區零星出露二疊系柯島組淺變質海相、海陸交互相沉積巖,夾少量淺變質碎屑巖,白堊系火山巖(見圖1-B)以角度不整合覆蓋其上,為一套中性—中酸性火山碎屑巖及其熔巖類,巖性主要為安山質集塊角礫巖、安山質熔巖、安山質凝灰巖、安山巖、流紋質熔結凝灰巖和流紋巖。礦區侵入巖不發育,主要為與火山噴發作用同一時期的超淺成巖脈及小巖株[2,9],巖石類型主要為次安山巖、次安山玄武巖、次粗面安山巖和閃長玢巖等。礦區構造以3條控礦的北北東向壓剪性斷裂為主,受區域構造活動影響,成礦后期斷裂沿北北東向、北東向、北西向發育,將礦脈、巖脈破碎、錯斷,顯示出多期次、繼承性活動特點。

礦區內礦體嚴格受斷裂中的方解石脈控制,自西向東分別為Ⅰ號、Ⅱ號和Ⅲ號方解石脈(也可稱之為礦脈)。礦體位于礦脈上部,二者產狀一致。礦體多富集于礦脈分支復合、轉彎、膨大部位,向北東側伏,側伏角20°~30°,埋深50~200 m。礦體分布不連續,間隔多在70~120 m,其間由不達邊界品位的礦脈相連,礦體厚度小于或等于礦脈厚度(受方解石脈蝕變交代的圍巖出現礦化但不達邊界品位)。與一般熱液礦床Au元素富集于多期次熱液脈中不同的是,Au元素分布表現出類似巖漿分異的特征(見圖2),方解石脈多期次穿插現象相對少見(見圖3-a)。根據局部礦物組合及其結構構造特征,可劃分7種不同類型礦石,分別為:冰長石-石英型、粗巨粒方解石型、中細粒方解石型、中細粒石英-方解石型、細粒石英脈型、乳白色粗晶石英-方解石脈型、石髓-微晶石英型。礦石中貧金屬硫化物,具有自形—半自形結構、他形粒狀結構、壓碎結構,稀疏浸染狀構造、角礫狀構造、梳狀構造和晶洞構造等。礦脈中金礦物以自然金和碲化物的形式出現,銀礦物以自然銀、銀的碲化物和硫化物形式存在,如自然金、銀金礦、輝銀礦、針碲金礦、碲銀礦和碲金礦[1,4,7,17-19]。少量產出的金屬硫化物有黃銅礦、黃鐵礦、黝銅礦、方鉛礦和閃鋅礦等。非金屬礦物主要為方解石,其次為石英,少量冰長石(見圖3-b)、白云母、明礬石、絹云母、重晶石等。金、銀礦物與方解石、石英等礦物共生、連生,暗示其成因上的聯系。

圖2 赤衛溝金礦床Ⅰ號礦脈金品位等值線圖(據文獻[19]修改)

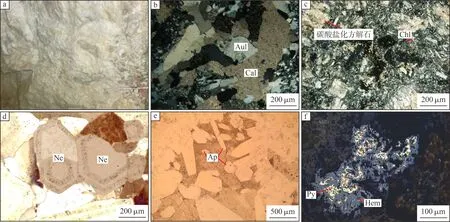

圍巖蝕變受斷裂控制,以碳酸鹽化(見圖3-c)為主,分布于礦脈兩側20 m范圍內,蝕變強度與礦體距離有關,可見霓長巖化蝕變中常見礦物組合,如鈉長石、霞石(見圖3-d)、磷灰石(見圖3-e)和赤鐵礦(見圖3-f)等堿交代現象,這與火成碳酸巖蝕變礦物組合特征一致[10,20-21],也和赤衛溝金礦床流體包裹體激光拉曼光譜分析顯示成礦流體富K+的特點相吻合,除上述堿性蝕變礦物外還有冰長石對稱出現在含礦石英-方解石脈體兩側。

a—八中段方解石脈 b—方解石脈穿切安山質巖屑晶屑凝灰巖,正交偏光 c—綠泥石化、碳酸鹽化安山質凝灰巖,正交偏光 d—蝕變安山質凝灰巖中的霞石,單偏光 e—蝕變安山質凝灰巖中的磷灰石,單偏光 f—蝕變安山質凝灰巖中的黃鐵礦與赤鐵礦,反射光 Ne—霞石 Ap—磷灰石 Aul—冰長石 Cal—方解石 Chl—綠泥石 Py—黃鐵礦 Hem—赤鐵礦圖3 赤衛溝金礦床井下方解石脈及圍巖顯微照片

3 分析方法

選擇赤衛溝金礦床含金方解石脈作為分析測試對象,用以成礦物質來源、礦石屬性及成礦機制研究。所采樣品的稀土元素及微量元素在吉林大學測試實驗中心測定,采用美國安捷倫科技有限公司Agilent 7500A型耦合等離子體質譜儀(Z/T0223-2001)測試,樣品測試經國際標樣BHVO-2、BCR-2和國家標樣GBW07103、GBW07104監控,分析精度為:元素質量分數大于10×10-6的誤差小于5 %,小于10×10-6的誤差小于10 %。含金方解石脈C、O同位素分析在核工業北京地質研究院分析測試研究中心完成,測試儀器為MAT-253型穩定同位素質譜儀,采用的國際標準為CDT,分析精度為±0.2 ‰。

4 地球化學特征

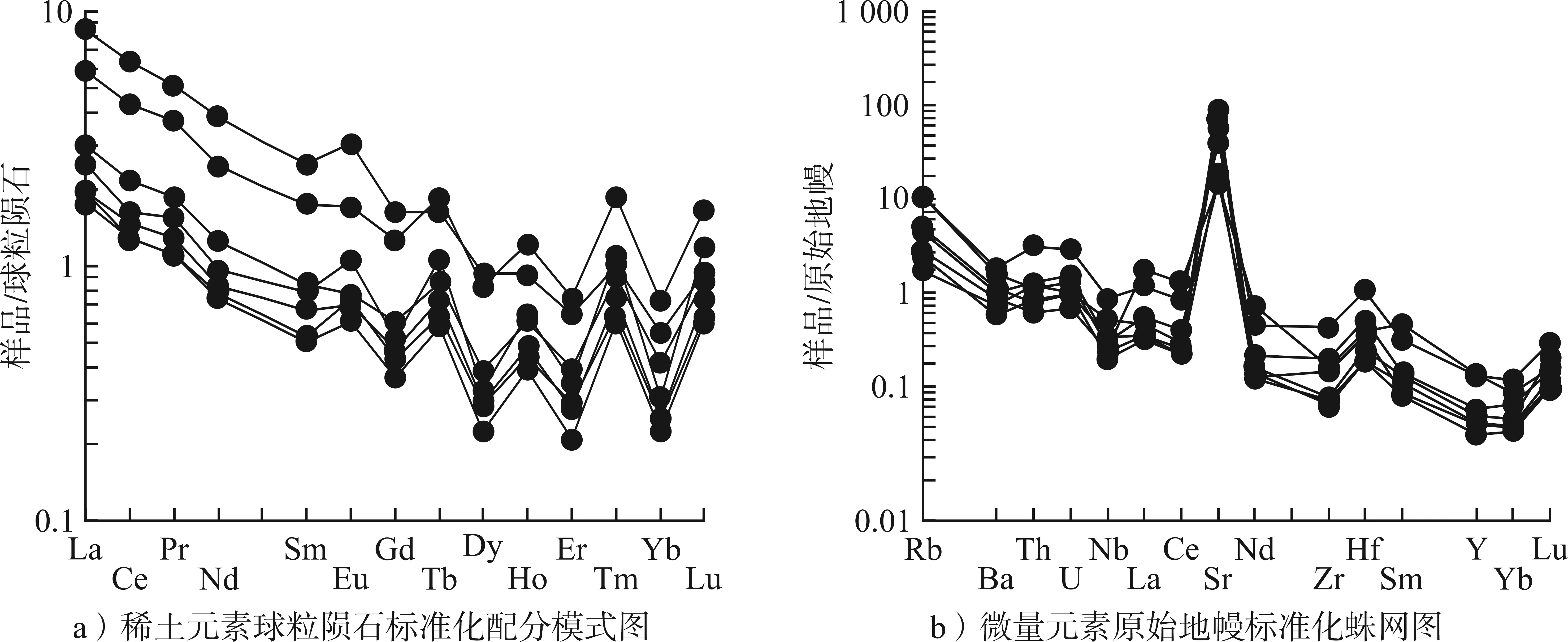

4.1 稀土元素及微量元素

赤衛溝金礦床含金方解石脈稀土元素和微量元素分析結果見表1。含金方解石脈稀土元素(REE)質量分數(2.05×10-6~9.66×10-6)較低且變化集中,與南秦嶺東溝壩鉛鋅礦床碳酸巖[22]、甘肅禮泉塊狀碳酸巖[23]及接沙壩碳酸巖相近[20],它們低于國內外大部分碳酸巖,與意大利南部和烏干達Fort Portal的碳酸巖相似,屬于一類特殊高鈣低堿碳酸巖的共有特征[23-26]。稀土元素球粒隕石標準化配分曲線顯示為明顯的右傾型(見圖4-a)),輕稀土富集,w(LREE)/w(HREE)為5.51~9.55。所有樣品表現出明顯Eu正異常(δEu=1.08~1.65)及弱Ce負異常(δCe=0.82~0.96)現象。相似的稀土元素球粒隕石標準化配分曲線指示它們來自同一源區。微量元素原始地幔標準化蛛網圖(見圖4-b))同樣表現出一致的配分形式。樣品富集不相容元素Rb、Sr、Hf。其中,Sr表現出顯著的正異常,這與世界各地火成碳酸巖特征相似,XU等[21]通過總結大量碳酸巖地球化學數據認為,高度富Sr是判別火成碳酸巖的重要標志之一。

表1 赤衛溝金礦床含金方解石脈稀土元素和微量元素分析結果 10-6

圖4 赤衛溝金礦床含金方解石脈稀土元素及微量元素模式圖(標準化值據文獻[27-28])

4.2 C、O同位素

C、O同位素由于其特殊的地球化學屬性,能夠在不同的環境中發生分餾,因此成為了地質學家探討成礦物質來源的重要手段。赤衛溝金礦床含金方解石脈C、O同位素分析結果見表2。由表2可知:δ13CV-PDB值分布相對集中,為-9.1 ‰~-6.3 ‰,δ13OV-SMOW值變化范圍較大,為-3.0 ‰~-0.5 ‰,并表現出隨著成礦作用的發生δ13OV-SMOW值越小的趨勢。

表2 赤衛溝金礦床含金方解石脈C、O同位素分析結果

5 討 論

5.1 成礦物質來源

C同位素作為成礦物質來源的有效示蹤劑,在自然界中主要分布于以下3個源區:①深部地幔脫氣或巖漿作用,δ13CV-PDB值分別為-9 ‰~-3 ‰和-5 ‰~-2 ‰;②海相碳酸鹽巖溶解及脫碳酸作用,δ13CV-PDB值為±4 ‰[29];③有機質脫羥基及氧化作用,δ13CV-PDB值為-30 ‰~-15 ‰,平均值為-22 ‰[30-31]。C、O同位素儲集庫各具分流特征,使得它們的所屬區域各有不同,在δ13CV-PDB-δ18OV-SMOW圖解(見圖5)中,赤衛溝金礦床含金方解石脈樣品落在火成碳酸巖和地幔包體、超基性—基性巖漿疊合區附近。可見,本次測試樣品所得δ13CV-PDB值與碳酸巖巖漿或超基性—基性巖漿范圍一致,顯示出明顯的深源碳同位素特征。δ13OV-SMOW值則表現出受到大氣降水影響的演化趨勢而偏離深源巖漿區。前人對該礦床進行的同位素示蹤工作同樣支持這一結論:流體包裹體H、O同位素組成介于巖漿水與大氣降水線之間,流體演化初期以巖漿組分為主[2,32];δ13CV-PDB值為-8.3 ‰~-7.0 ‰[2],與本次研究結果一致,顯示深源巖漿成因,而礦區內二疊紀大理巖δ13CV-PDB值為3.6 ‰,δ13OV-SMOW值為20.6 ‰,與沉積(變質)巖源區相符,明顯與成礦作用無關[2-3,33];黃鐵礦δ34S值最大變化范圍為-3.4 ‰~4.9 ‰,多集中于-1.7 ‰~0.7 ‰,顯示正態分布的特點,極差小,均一程度高,具有塔式效應,與隕石硫類似[2,4,34-36];方鉛礦Pb同位素組成與太平洋地區新生代幔源火山巖Pb同位素組成一致[35],同樣應來自深部地幔[1,37-38],且具有未受混染的單階段演化特征。此外,馮守忠[1]對赤衛溝金礦床礦脈中黃鐵礦標型特征的研究得出,微量元素w(Co)/w(Ni)值為2,反映了巖漿作用在成礦過程中的重要性,這一分析結果也從礦物地球化學的角度佐證了赤衛溝金礦床成礦物質來自于深部巖漿活動。

圖5 赤衛溝金礦床含金方解石脈δ13CV-PDB-δ18OV-SMOW圖解(據文獻[38]修改)

伴生元素方面,赤衛溝金礦床礦脈中金礦物、銀礦物除以自然金和自然銀的形式出現,碲化物也是其形成的主要礦物,如針碲金礦、碲銀礦和碲金礦。地球整體及各圈層中碲的豐度值:地球整體為0.16×10-6,地殼為0.000 55×10-6,地幔為0.001×10-6,地核為0.52×10-6[39]。從豐度值分布可見,碲的地殼豐度很低,是一種在地幔和地核中富集的元素,赤衛溝金礦床礦石中廣泛出現的含金碲化物,反映了成礦物質來自地球深部。綜上所述,結合Sr正異常等特征,赤衛溝金礦床含金方解石脈及成礦元素應來自深部地幔的碳儲集庫,其巖漿碳酸巖成因可以得到進一步論證。

5.2 成礦機制

中國東北地區中生代火山巖漿作用可劃分為6期:晚三疊世、早—中侏羅世、晚侏羅世、早白堊世、早白堊世晚期和晚白堊世[40]。這6期火山巖形成的具體構造背景尚有爭議,但吉黑東部成礦帶侏羅世以來的巖漿活動受控于環太平洋構造域這一觀點已基本達成共識[40-42]。前人研究認為,赤衛溝金礦床含金方解石脈形成時代為140 Ma[1,18,43],火山巖形成時代為149.5 Ma[18],與礦脈密切伴生的閃長玢巖形成于109.3 Ma±2.1 Ma[44],綜合上述年齡推斷赤衛溝金礦床應形成于109~140 Ma,這時正處于太平洋板塊向歐亞大陸板塊俯沖階段。

已有研究表明,火成碳酸巖多產自拉張背景下。燕山期以來,區域受古太平洋板塊向西側歐亞大陸板塊俯沖作用影響,至中生代晚期,持續的俯沖作用造成區域內巖石圈加厚,在早于145 Ma[11]時發生重力失穩導致的拆沉作用,引發大規模巖石圈伸展減薄事件,并在120~130 Ma達到高峰。赤衛溝金礦床含金方解石脈即形成于巖石圈伸展的初始階段,與前人得出火成碳酸巖形成于拉張構造背景下的結論吻合。

與碳酸巖熔體形成相關的部分熔融作用可發生在巖石圈地幔[45],也可以發生在軟流圈地幔,這是目前已知的最深巖漿源區之一,其中的碳質來源均與板塊俯沖作用有關[46-47]。俯沖過程中,蛇綠碳酸巖(Ophicarbonate)、蝕變玄武巖及碳酸鹽沉積物將經歷一定程度的脫碳作用[48-49],島弧巖漿作用會釋放出一部分進入俯沖帶中的碳,其余大部分碳酸鹽則能夠被帶入到深部地幔。高溫高壓試驗[50]、來自過渡帶及下地幔的金剛石中碳酸鹽熔體[51]和多相包裹體[52]研究證實了上述載體中的碳酸鹽可隨洋殼俯沖到地幔過渡帶甚至下地幔,當然,地幔中碳還有一部分來自于地核及地幔自身的脫氣作用。巖相學研究顯示,赤衛溝金礦床含金方解石脈中伴有石英產出,且礦區內發育大量霞石和絹云母,顯示出富硅、富堿的特征。早白堊世期間,太平洋板塊俯沖引發大規模伸展減薄事件[53-54],富硅、富堿的地幔源區生成了高鈣、高硅、高堿的碳酸巖巖漿,地幔中的金以金硅絡合物(AuH3SiO4)或膠體形式賦存,并被巖漿攜帶向地殼淺部運移,在地殼淺部就位過程中與大氣降水混合,致使溫度、壓力降低及SiO2沉淀。生脫堿(霓長巖化)作用也使得方解石脈原生C、O同位素組合特征被改造,C同位素保留深部巖漿碳酸巖特征,而O同 位素則因為大氣降水的加入而向遠離巖漿區發生漂移,這一過程中金元素沉淀形成了赤衛溝碳酸巖巖漿型金礦床。

6 結 論

1)赤衛溝金礦床與淺成低溫熱液型礦床明顯不同,其礦脈為3條方解石脈,稀土元素及微量元素顯示出高鈣、低堿碳酸巖的特征。

2)赤衛溝金礦床含金碳酸巖脈C、O同位素分析結果表明其為幔源巖漿演化的產物,并在后期有大氣降水的加入,這也證實了赤衛溝金礦床的成礦機制為碳酸巖巖漿演化后期與大氣降水發生混合造成的金沉淀成礦作用。