陜西省鳳縣馬蹄溝—王家臺地區水系沉積物地球化學特征及找礦前景

王 帥,張 男

(中陜核工業集團二一一大隊有限公司)

引 言

馬蹄溝—王家臺地區處于南秦嶺鉛-鋅-銀-金-汞-銅成礦帶,屬于秦嶺—大別山成礦省南秦嶺成礦帶中的鳳縣—太白貴金屬有色金屬成礦亞帶,成礦地質條件有利,并且已先后發現了龐家河、佐家莊、八卦廟等多個金礦床[1-2]。

前人在隴寶地區開展過1 ∶10萬金礦化探掃面工作,將鳳縣馬蹄溝—王家臺地區確定為金成礦Ⅱ類遠景區,并發現多個Au水系沉積物異常[3];但當時由于取樣密度有限,分析元素單一,導致獲得的找礦信息有限,制約了綜合找礦的發展。近年來,在陜西省地質勘查基金項目的支持下,針對馬蹄溝—王家臺地區開展了1 ∶2.5萬水系沉積物測量工作,通過分析測試Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Hg、Co、Ni、W、Mo等12種元素,采用相關性分析、聚類分析等多元統計方法,研究水系沉積物地球化學單元素異常、組合異常等特征,探討了找礦潛力,并對異常進行了查證,可進一步指導勘查找礦工作。

1 地質背景

研究區大地構造位置位于南秦嶺禮縣—柞水華力西褶皺帶,唐藏—丹鳳—商南斷裂以南,禮縣—鳳縣—山陽斷裂以北(見圖1),屬于秦祁昆地層區東昆侖—南秦嶺分區[4]。研究區出露地層有下元古界秦嶺群、上元古界羅漢寺巖群、下古生界丹鳳巖群、泥盆系大草灘組、石炭系草涼驛組、白堊系下統東河群、第四系等。研究區構造發育,褶皺主要為荊稍灣背斜,斷裂主要為碾子灣—套壩斷裂。研究區巖漿活動較為強烈,巖漿巖主要以小巖株形式產出,巖性為二長花崗巖、石英閃長巖(見圖2)。

圖1 區域構造單元劃分略圖

1—第四系 2—東河群 3—草涼驛組 4—大草灘組 5—丹鳳群 6—羅漢寺巖群第一巖性段 7—羅漢寺巖群第二巖性段 8—羅漢寺巖群第三巖性段 9—秦嶺群 10—花崗閃長巖 11—二長花崗巖 12—石英閃長巖 13—地質界線 14—角度不整合界線 15—韌性斷裂 16—斷裂 17—水系 18—研究區圖2 研究區地質簡圖

2 樣品采集與分析

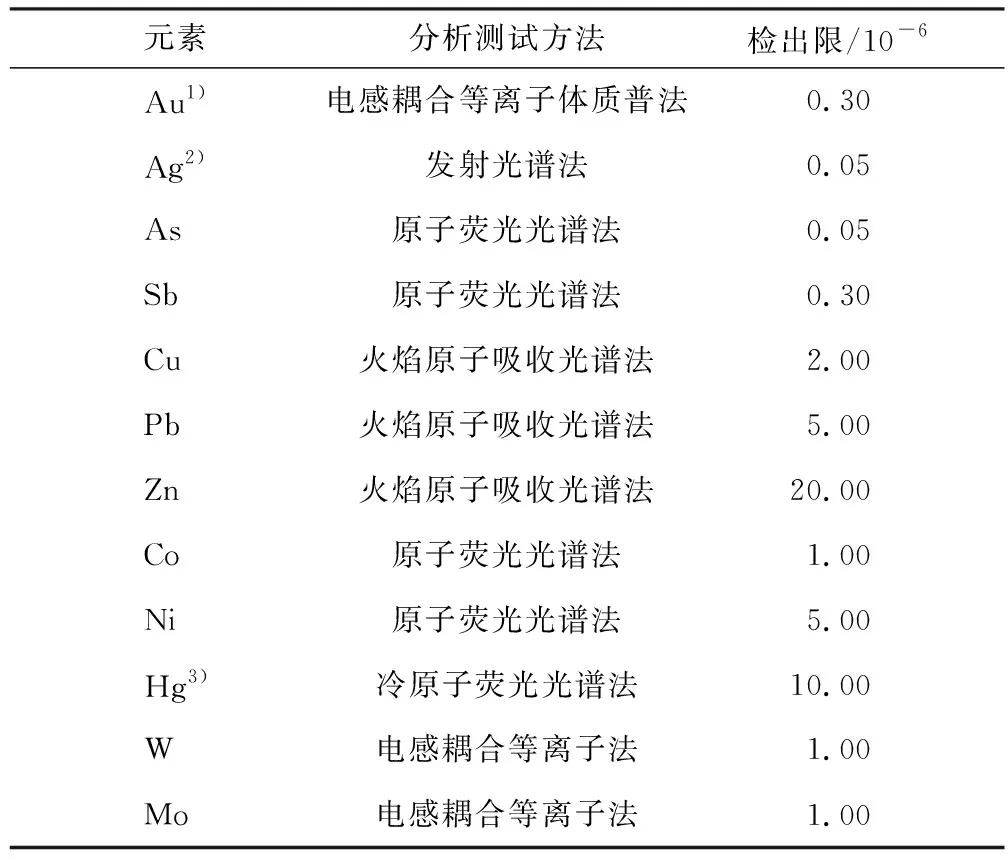

在研究區內開展了66 km2的1 ∶2.5萬水系沉積物測量工作,采集水系沉積物樣品1 538件,平均采樣密度為23.3件/km2。樣品的分析測試工作由中陜核工業集團綜合分析測試有限公司承擔,分析測試了Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Hg、Co、Ni、W、Mo等12種元素,各元素分析測試方法及檢出限見表1。測試結果合格率超過95 %,符合測試要求。

表1 各分析測試方法及檢出限

3 元素地球化學特征

3.1 元素含量特征

元素在特定地質環境中的活化、遷移、沉淀、富集程度,反映了該元素的成礦能力,變異系數的大小能反映元素分布的離散和均勻程度。礦致系數=10×元素最大值/邊界品位。

研究區水系沉積物地球化學元素參數特征見表2。 由表2可知,Au、Hg、W變異系數大于1.00。其中,Au變異系數最高,成礦能力較強;礦致系數由大到小為Au→W→Hg→As→Sb→Mo→Ag→Pb→Zn→Cu→Ni→Co。綜合分析認為,Au成礦能力強,為研究區主要成礦元素。

表2 研究區水系沉積物地球化學元素參數特征

3.2 元素相關性

通過對12種元素進行相關性分析,獲得了研究區水系沉積物地球化學元素相關分析系數矩陣,結果見表3。由表3可知,與Au元素相關的Ag、As、Sb等元素間相關系數均不小于0.34,具有一定的相關性,表明在富集過程中,Au元素與Ag、As、Sb等元素在來源及成因上具有相似性。

表3 研究區水系沉積物地球化學元素相關分析系數矩陣

針對12種元素分析測試結果,采用R型聚類分析,結果見圖3。由圖3可知,元素可分為4大類:第一類包括Cu、Pb、Zn、Ni、Hg等元素,為一套中溫元素組合;第二類包括Au、Ag、As、Sb等元素,為一套以親硫元素為主的中低溫元素組合,其中As和Sb關系緊密;第三類包括Co、W元素,為一套以親氧元素為主的中高溫元素組合;第四類只有Mo元素。

圖3 研究區R型聚類分析譜系圖

3.3 單元素異常

在研究區各元素都有異常出現,但各元素出現異常的頻率不同,規模不一,強度有別(見表4、圖4)。本文對較為強烈的9種元素(Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Hg、Ni)異常進行了統計分析。

表4 研究區元素異常統計結果

a—Au異常 b—Ag異常 c—As異常 d—Sb異常 e—Cu異常 f—Pb異常 g—Zn異常 h—Hg異常 i—Ni異常圖4 單元素異常圖

Au異常共有132個異常點,異常率8.58 %,平均值為3.00×10-9,最大值為256.00×10-9;Au有2條 異常帶,第一條呈北西向展布,位于廟溝中上段,長3.25 km;第二條不連續,呈近東西向展布,位于吉昌溝地段。

Ag異常共有61個異常點,異常率3.97 %,平均值為94.40×10-9,最大值為922.00×10-9,Ag有2條 異常帶,一條分布在廟溝中上段,呈北西向展布,長3.25 km;另一條分布在吉昌溝地段,呈東西向展布;Ag異常與Au異常套合較好,分布位置基本吻合;處于研究區西部的上元古界羅漢寺巖群中。

As異常共有77個異常點,異常率5.01 %,平均值為13.94×10-6,最大值為105.00×10-6。As有1條異常帶,呈北西向展布,長約3.25 km,處于廟溝中上段。

Sb異常共有49個異常點,異常率3.19 %,平均值為1.21×10-6,最大值為17.70×10-6。Sb有1條異常帶,呈北西向展布,長約3.30 km,主要處于廟溝中上段。

Cu異常共有41個異常點,異常率2.67 %,平均值為28.02×10-6,最大值為94.10×10-6。Cu有1條異常帶,呈北西向展布,長約3.30 km,主要處于廟溝中上段。

Pb異常共有75個異常點,異常率4.88 %,平均值為29.40×10-6,最大值為271.00×10-6,Pb異常分布相對比較分散。

Zn異常共有17個異常點,異常率1.11 %,平均值為82.31×10-6,最大值為490.40×10-6;Zn異常主要有2條異常帶,一條呈東西向展布,另一條不連續;異常面積均較小。

Hg異常共有66個異常點,異常率4.29 %,平均值為62.32×10-9,最大值為2 716.00×10-9,Hg異常主要分布在研究區中部、嘉陵江流域兩側,其余少量分布在研究區東西兩側。

Ni異常共有31個異常點,異常率2.02 %,平均值為33.36×10-6,最大值為113.30×10-6,Ni異常分布稀少且比較分散,無明顯的異常分帶及異常濃集中心。

3.4 組合異常

根據相關性分析可知,Ag、As、Sb元素與Au元素相關系數不小于0.34,Pb、Zn元素與Cu元素相關系數不小于0.33;表明Au、Ag、As、Sb 4種元素具有成因聯系,Cu、Pb、Zn 3種元素在富集過程中,成因及來源也具有相似性。R型聚類分析結果顯示,Au、Ag、As、Sb 4種元素以一套親硫元素為主的中低溫元素組合為一類,Cu、Pb、Zn、Ni、Hg 5種元素以一套中溫元素組合為一類(本文未將Hg、Ni 2種元素圈定在異常范圍內)。因此,Au元素與Ag、As、Sb元素為一類元素異常組合,Cu元素與Pb、Zn元素為一類元素異常組合。在研究區內共圈定了7處Au-Ag-As-Sb組合異常(HS1~HS7) 、7處Cu-Pb-Zn組合異常(HS8~HS14)(見圖5、表5)。

1—Au異常 2—Ag異常 3—As異常 4—Sb異常5—Cu異常 6—Pb異常 7—Zn異常 8—組合異常及編號 9—找礦靶區及編號圖5 研究區組合異常及找礦靶區圖

表5 組合異常評序分級結果

4 找礦前景

4.1 地層與成礦的關系

研究區賦礦地層為一套淺變質、強變形、有層無序的火山-沉積巖系[5],巖性為上元古界羅漢寺巖群碎屑巖段的灰綠色粉砂質千枚巖、碳質千枚巖及構造角礫巖等;圍巖蝕變主要為黃鐵礦化(褐鐵礦化)、硅化、綠泥石化、絹云母化。

4.2 構造與成礦的關系

研究區構造發育,主要控礦構造為燕山期形成的荊稍灣背斜[6],礦化蝕變帶主要分布在荊稍灣背斜的翼部,受廟溝斷裂伴生形成的一組北西西向逆沖斷裂控制[7];礦化蝕變帶經受構造作用的疊加、改造,多期次構造為成礦流體和熱液提供充足的導流通道和沉淀場所。

4.3 巖漿巖與成礦的關系

研究區巖漿巖較為發育,主要分布在馬蹄溝以西到趙家溝一帶,為何家莊肉紅色中細粒二長花崗巖[8],巖體內外接觸帶中脈巖發育,其中與礦化帶關系密切的是花崗斑巖脈和英安斑巖脈;巖漿活動除了可以提供部分成礦物質外,還可為成礦提供熱源,使成礦物質在構造有利部位富集成礦[9-10]。

4.4 找礦靶區

依據水系沉積物異常分布和富集特征、元素組合及成礦作用分析,結合元素背景和分布特征與地層、構造、巖漿巖的關系,在研究區內圈定了3處找礦靶區(見圖5)。

Ⅰ號找礦靶區:分布于廟溝江家山—余家梁一帶,由HS5及HS13 2處組合異常構成,主要有Au、Ag、As、Sb等異常,該找礦靶區綜合異常規模大、強度高,濃集中心突出;該找礦靶區內地層主要為羅漢寺巖群第三巖性段及大草灘組,受構造控制,圍巖蝕變主要為黃鐵礦化(褐鐵礦化)、硅化、綠泥石化、絹云母化;多期次巖漿巖侵入,巖漿活動可提供充足的礦質和熱液。針對Ⅰ號找礦靶區開展普查工作,經地表探槽及深部鉆探工程驗證,在廟溝地段發現了1條長約1 700 m、寬度12 m的礦化蝕變帶,受北西向斷裂控制,產狀為22°~42°∠2°~38°;由此認為,該找礦靶區具有較好的金找礦潛力。

Ⅱ號找礦靶區:分布于吉昌溝—馬蹄溝一帶,由HS1、HS2、HS8、HS9及HS10 5處組合異常構成,主要有Au、Ag、Cu等異常。該找礦靶區受羅漢寺巖群第三巖性段、大草灘組及F2斷裂控制;圍巖蝕變主要為黃鐵礦化(褐鐵礦化)、硅化、綠泥石化、絹云母化,靶區內同樣有多期次的巖漿巖侵入;初步針對Ⅱ號找礦靶區開展查證工作,經地表探槽工程驗證,在吉昌溝地段發現了多個金礦化點;由此認為,該找礦靶區具有較好的金找礦潛力。

Ⅲ號找礦靶區:分布于馬蹄溝一帶,由HS3、HS4、HS6及HS11 4處組合異常構成,主要有Au、Ag、Pb等異常。Ⅲ號找礦靶區與Ⅰ號、Ⅱ號找礦靶區地質特征一致,受羅漢寺巖群第一巖性段、第二巖性段及巖性段間的早期層間斷裂控制,結合Ⅲ號找礦靶區水系沉積物地球化學異常特征,認為該找礦靶區具有較好的找礦前景,有望在該找礦靶區內發現新的金礦化線索。

5 結 論

1)馬蹄溝—王家臺地區分析的12種元素平均值均高于背景值,可能與巖漿巖侵入有關,認為該地區具有較好的找礦前景。

2)馬蹄溝—王家臺地區圈定了7處Au-Ag-As-Sb組合異常(HS1~HS7)及7處Cu-Pb-Zn組合異常(HS8~HS14)。其中,甲級異常1處(HS5),乙級異常 5 處(HS1、HS3、HS4、HS6、HS7),顯示該區具有較大的找礦潛力。

3)馬蹄溝—王家臺地區圈定了3處找礦靶區,通過異常查證、地表探槽及深部鉆探工程驗證,在Ⅰ號 找礦靶區內發現了1條礦化蝕變帶,在Ⅱ號找礦靶區內發現了多個金礦化點,表明水系沉積物測量工作所取得的成果對該地區找礦工作具有很好的指示作用。