工程邊坡生態修復目標與技術方法

駱銀輝,吳柳宗,蔣學廣,郭 睿,陳允建

(1.云南地質工程第二勘察院有限公司,云南 昆明 650218; 2.云南省地質科學研究所,云南 昆明 650051)

我國經歷了幾十年工業化發展階段,開展了大規模的水、電、路、礦山等基礎設施建設和城市化建設,對國土生態造成了巨大的破壞,其中山區大量的道路工程和水電工程產生的工程邊坡,對生態環境的破壞面最大。工程邊坡生態修復是典型的困難立地條件下的生態修復,是工程建設項目生態修復的大難題。目前,國家尚未提出針對工程邊坡生態修復的目標要求,大部分工程邊坡治理的技術目標主要是滿足工程安全,即使部分工程邊坡做了綠化覆蓋,也僅僅是以滿足水土保持要求的綠化為目標[1],且每個地方的標準不統一,效果差異也較大。總之,未能從全面恢復生態功能的角度開展生態修復,這種現狀顯然達不到國家關于綠色發展的要求。在國家生態文明建設和“碳達峰、碳中和”的發展階段[2-3],應堅持生態優先的發展原則,建設綠色礦山、綠色公路、綠色水電、綠色鐵路,最大限度修復因工程建設而破壞的生態環境。目前,各行業都在制定綠色發展的相關技術標準,因此工程邊坡治理的目標除了要滿足工程安全要求,還要達到環境保護和生態功能恢復目標,按照安全、環保、生態三大目標統籌考慮。筆者從恢復生態功能的要求出發,根據大量工程實踐經驗和國內相關研究成果,結合工程實例,介紹邊坡生態修復的目標和技術方法,以期為邊坡生態修復探索出較為科學的技術途徑和綠色發展途徑,為研究制定工程建設的生態修復技術標準提供參考。

1 工程邊坡生態功能修復的目標及技術途徑

過去,生態修復主要強調綠化,如《生產建設項目水土流失防治標準》強調林草恢復率和覆蓋率。生態修復的目標不應僅僅是綠化,而應是根據生態學理論恢復生態系統的基本功能[4-5]。按照生態學理論,整個生物圈生態系統的功能主要表現為生物生產、能量流動和物質循環,它們是通過生態系統的核心部分——生物群落來實現的。生態系統對人類具有多方面的服務功能,生態系統的服務功能在人類不同發展階段的貢獻是不一樣的,比如在農耕時代,生態系統對人類的服務主要體現在農林產品的生產和食用動物的生產與供給。我們要修復的國土生態系統主要是指植物生態系統,站在人與自然和諧發展角度,在我國新的發展階段,在全面實施山水林田湖草生態保護修復工程的要求下[6],植物生態系統對人類的服務功能主要體現在:農林植物生產、固碳(碳匯)、固氮、制氧、凈化空氣[7-9];美化自然和人居生態環境;發揮防風固沙、保持水土、涵養水源、凈化水質等作用;改善氣候,促進區域生態系統良性循環等[10]。根據大量研究成果,生態服務功能總體可歸納為四大功能:供給功能、調節功能、文化功能、支持功能。

邊坡生態修復的基本目標就是充分恢復植物生態系統的四項服務功能。基本技術途徑即根據氣候條件、土壤環境及工程邊坡實際情況,按照生態學理論,篩選優勢植物,構建適宜的邊坡植物立地條件,重建與區域生態功能(如城市生態功能、森林生態功能、草原生態功能、河岸湖岸濕地生態功能、農業生態功能等)相協調的生態系統[11]。在此重點以重建邊坡森林型生態系統為例,根據工程實踐經驗和國內相關研究成果,結合工程實踐介紹邊坡生態系統重建的技術方法。

2 工程邊坡生態系統重建模式與方法

為了更好地實現邊坡工程的安全、環保和生態目標,邊坡生態修復也要有利于安全和環保(水土保持)的需要,因此工程邊坡生態修復的總體原則是:以實現植物生態服務功能為目標,安全優先,突出生態功能,注重景觀與區域生態協調。即在保證邊坡安全的前提下,依照生態學理論指導,兼顧景觀效果,構建一個與區域生態功能相協調(與國家和地方生態功能區劃協調一致)、可自我更新、健康、穩定的邊坡森林型生態系統。基本方法就是消除邊坡安全隱患,創造喬、灌、草不同植物的立地條件,采用科學的生態修復技術,重建科學的喬灌草群落結構系統,即邊坡森林型生態系統。

森林型生態系統是以喬、灌植物為主體,包含草、藤、苔蘚等物種的植物群落及多種動物棲息衍生的生態結構系統,具備了生態系統的三大基本功能和植物生態系統的四項服務功能。重建邊坡森林生態功能就是構建科學的喬灌草植物群落結構系統[12-13]。重建的喬灌草森林型生態系統發揮作用的先后順序是草、灌(或藤)、喬。草本植物種下后經一個雨季即可見效,可以對邊坡土壤產生一定保持作用;2~3 a后灌木(或藤)長成開始發揮作用,對邊坡土壤和水分起到有效保持作用,此時草本植物逐步退化,僅作為邊坡生態系統的補充植物。新構建的喬灌草森林型生態系統最終要向以喬、灌植物為主體,草、藤、苔蘚植物為補充,呈現有序林層的森林空間生態結構演替。比如21世紀初期云南建成的多條高速公路旁部分灌草混栽修復的邊坡,如今調查發現多數已演替為以灌叢為主的群落結構,種植合歡樹的喬灌草邊坡基本演替成以合歡林為主體,少量灌木、局部草叢的群落結構。

工程邊坡的基本類型包括人工填土邊坡、人工開挖土質邊坡、人工開挖巖質邊坡等;按照坡度分類可分為緩坡(<30°)、斜坡(30°~45°)、陡坡(45°~75°)、特陡坡(>75°);按照邊坡巖土類型可分為土質邊坡和巖質邊坡。不同坡度的土質邊坡和巖質邊坡立地條件不同,生態修復方法不同。這里具體探討不同類型邊坡生態系統構建模式和方法。

2.1 土質邊坡生態系統構建

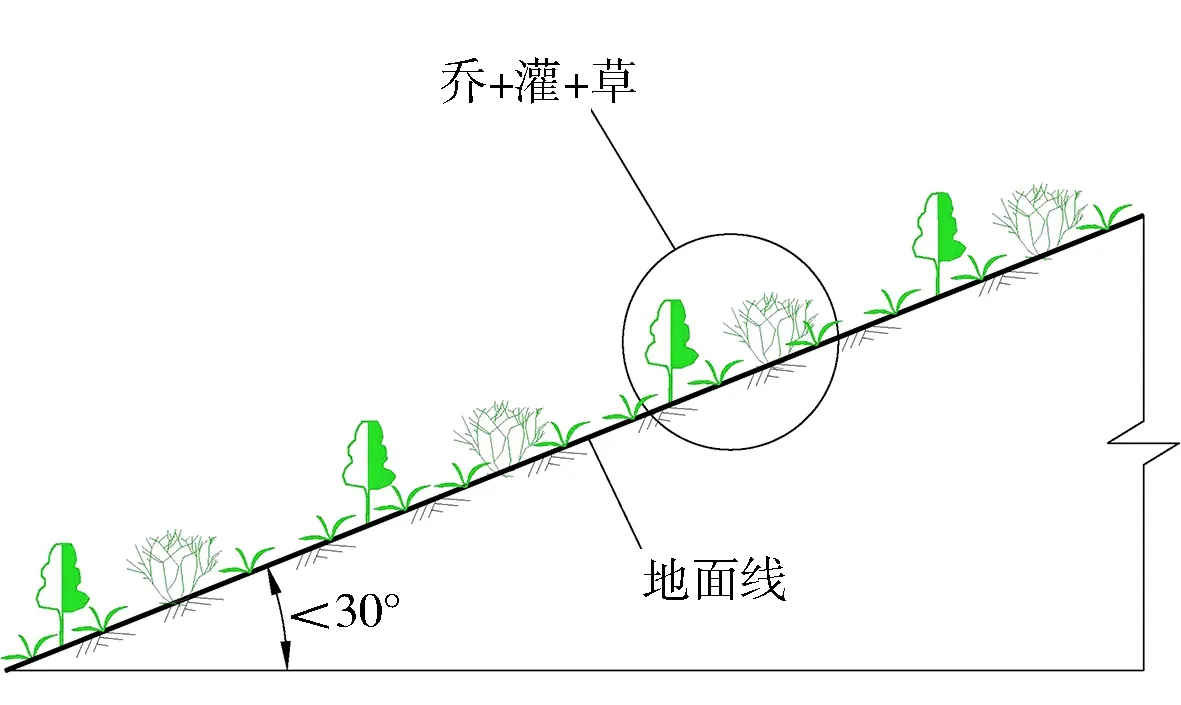

土質邊坡由土體構成,多以緩坡(<30°)和斜坡(30°~45°)為主,植物根系可以進入坡體,對表層土壤改良后可直接栽植、播種植物。坡度大的邊坡可采用分臺結構,為喬木栽種創造立地條件。通常情況下,土質緩坡可采取“喬+灌+草”方式構建植物群落結構(見圖1),土質斜坡可采取“灌+草”方式構建植物群落結構,多級邊坡之間的平臺主要種植喬木(見圖2)。整個邊坡區域采取喬灌草植物群落立體結構模式,通過優選植物配置,可充分發揮植物在不同時間和不同空間上的生態功能。植物通過地上枝葉和地下根莖共同起到保持水土、涵養水源的作用,最終恢復邊坡生態系統的結構和功能。

圖1 土質邊坡(緩坡)植物群落結構剖面示意

圖2 土質、巖質邊坡(斜坡)植物群落結構剖面示意

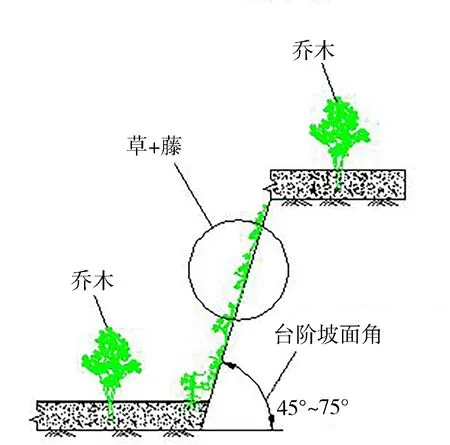

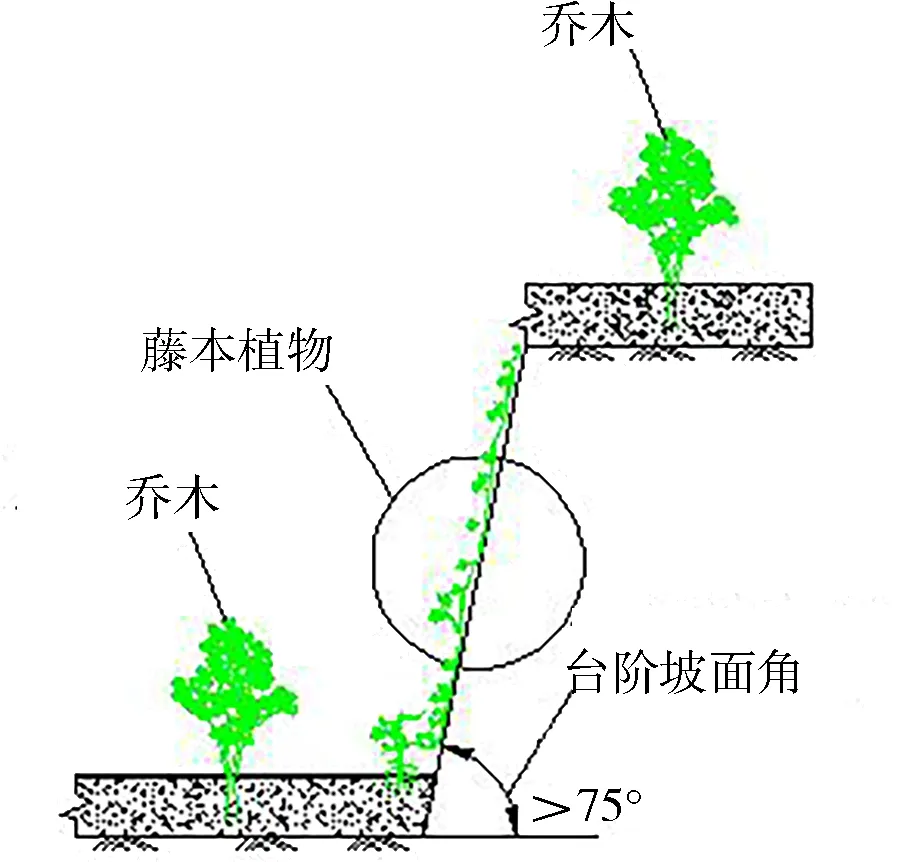

2.2 巖質邊坡生態系統構建

巖質邊坡由巖石構成坡體。巖質邊坡多以斜坡(30°~45°)、陡坡(45°~75°)為主,也存在一些特陡坡(>75°)情形。根據邊坡高度、巖體的物理力學性質、巖層與坡面走向等,可采取分臺削坡、框格梁錨固等不同防護措施進行防治,保證邊坡安全穩定。工程邊坡應采用臺階式結構,合理設計邊坡臺寬、臺高和坡度,為喬木生長創造立地條件。一般來說,巖質邊坡缺乏植生土壤,還應通過覆蓋客土構建植物生長的土壤層。不穩定巖質邊坡應該按照先錨固后修復的順序施工[14]。通常情況下在巖質邊坡上構建植物群落結構時,平臺+斜坡可采取“喬+灌+草”方式(見圖2),平臺+陡坡可采取“喬+草+藤”方式(見圖3),平臺+特陡坡可采取“喬+藤”方式(見圖4)。

圖3 巖質邊坡(陡坡)植物群落結構剖面示意

圖4 巖質邊坡(特陡坡)植物群落結構剖面示意

2.3 邊坡生態修復主要技術方法

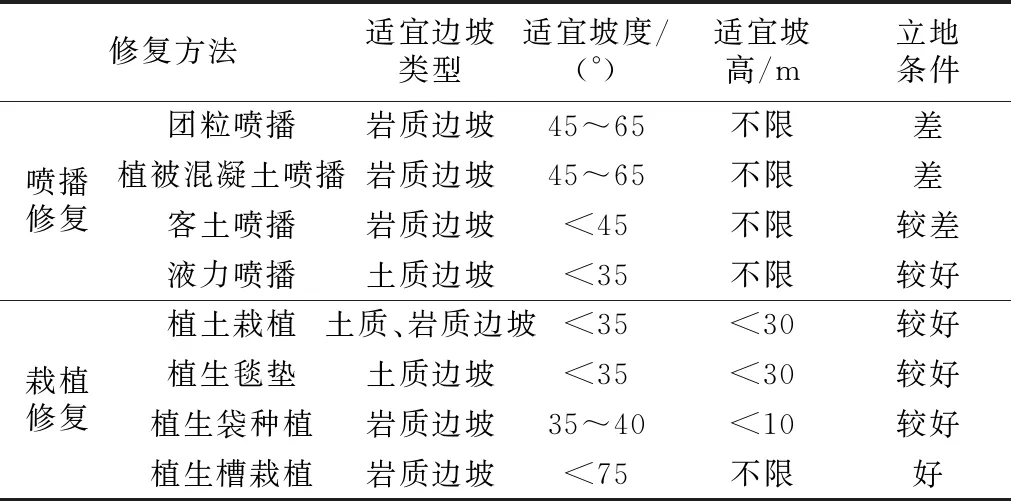

目前邊坡生態修復廣泛采用的技術方法,總體上可分為噴播修復和栽植修復兩大類型(見表1)。根據材料配方及噴播基質性狀的不同,噴播修復可分為團粒噴播、植被混凝土噴播、客土噴播、液力噴播等多種方法;栽植修復方法更多,除直播和植苗造林外,主要有植生毯墊、植生袋、植生槽等多種工法,這些栽植工法可充分結合邊坡地質穩定情況輔以漿砌石骨架、現澆格構等工程措施進行綜合防護[14-17]。

表1 邊坡生態修復技術方法及適用條件

2.4 植物選配原則和要求

植物選配是植物群落構建的關鍵,要根據生態修復目標、氣候條件、景觀要求、植物對環境的適應性、植物群落的穩定性要求,選配植物種類。總的原則是:適地適樹,鄉土原則;短期效果與長遠效果兼顧原則;生態功能與景觀效果兼顧原則;有益植物群落穩定和植物多樣性原則。植物選擇要兼顧短期效果和植物長期適應性,盡量選用生長較快的常綠型鄉土植物,其中先鋒植物必須生長速度快,能通過一個雨季見效,盡快起到維護邊坡土壤的作用,這對客土噴播的邊坡非常重要[17];同時要考慮植物適應性,避免出現“一年綠,二年黃,三年枯”的水土不服現象[16-18]。公路、城市工程邊坡等還要選擇體現景觀效果的植物。考慮到邊坡喬木生長的立地條件,不宜選擇樹冠高大的植物。藤本植物應能很好地適應強光照或陰濕、瘠薄及巖面高溫等惡劣條件,并且要根據邊坡高度選擇不同攀爬能力的植物。最后,要考慮植物群落的穩定性及預防自然災害的需求,物種要多樣化,同時還要考慮物種之間的生長協調性,避免惡性競爭,防止有害物種入侵。

2.5 植物群落維護管理

植物種植后,應有3個月的成活養護期,養護事項有施肥、病蟲害防治、補植補種、灌溉澆水等。在施工完成3個月后進行植被恢復效果評價,并根據評價效果制定相應的補種和管理措施。喬灌草型和灌草型植被群落構建后的管理期限一般為2~3 a,草本型和藤灌型植被施工后的管理期限一般為1~2 a。草灌斜坡最終會演替成以灌叢為主體的生態結構[19],因此從第二年開始必要時進行割草干預,以促進灌叢發育生長,加快群落演替進程。以喬木為主體的群落養護同樣需要人工適當干預,進行必要的除草、除去過度茂盛的灌叢,以保障喬木生長需要的養分、陽光等資源,加快群落演替進程,實現生態功能的恢復。

3 工程實踐與工程實例

近幾年公路建設、水電建設、礦山建設等領域開始探索綠色發展道路和邊坡生態修復技術方法。云南省個舊市黑馬山礦山(采石場)采坑邊坡生態修復項目是本科研課題的生產試驗項目之一,邊坡總高度150 m,為灰巖巖質邊坡。為達到邊坡穩定和重建森林型生態系統的目標,邊坡治理采用分臺結構,平臺寬3~8 m,臺高20 m,臺間斜坡坡度45°~75°。參照礦區周邊區域生態功能和植被群落結構,平臺栽種本地喬木濕地松,巖質陡坡采用掛網客土噴播木豆、合歡、苜蓿、車桑子、羊蹄甲、狗牙根、傘房決明、波斯菊、高羊茅、黑麥草等多種灌草植物,特陡坡底部和頂部平臺分別栽植炮仗花、爬山虎等藤本植物覆蓋坡面,形成分臺式喬、灌、草、藤邊坡立體群落結構。

該項目于2021年3—6月施工,草本植物3個月基本長成,對邊坡土壤形成有效保持作用;灌木類植物6個月高30~150 cm,兩個雨季后已形成灌木叢(最高達300 cm),草本植物大部分退化,3 a后可形成灌木林,能發揮較好的生態功能;濕地松15個月最高達600 cm,預計8~10 a后成林,礦區森林生態功能基本恢復。

4 結 論

(1)在國家生態文明建設和“碳達峰、碳中和”發展階段,工程邊坡治理應統籌考慮安全、環保、生態三大目標。

(2)邊坡生態修復的目標不僅僅是綠化,而是按照生態學理論恢復和重建植物生態系統服務功能。

(3)工程邊坡生態修復的總體原則是:以實現植物生態服務功能為目標,安全優先,突出生態功能,注重景觀與區域生態協調。

(4)邊坡生態系統重建的基本方法是根據邊坡的工程地質條件、氣候環境條件、土壤環境條件,采用現代生態修復技術構建邊坡植物立地條件,重建科學的植物群落,實現邊坡生態系統功能的恢復。