C 區生姜種植技術及管理分析

李春雨

(天津市寶坻區大口屯鎮人民政府,天津 301801)

生姜作為人們制作食物、調節食品味道、醫藥生產的關鍵原料,是農業生產的重要作物之一。生姜種植有栽培用時短、栽培產量較大等特點,具有較高的經濟價值。研究高產高質的生姜種植方法,可獲取較高的農業生產收益,具有一定的價值。

1 C 區生姜種植概況

C 區南北走向的直線距離約為58 km,東西走向的直線距離約為56.8 km,區域整體面積1 739 km2,屬于暖溫帶季風氣候,四季分明,春秋溫度適宜、夏季雨量充足、冬季環境干冷。尤其在7—9 月,降水量較多,適宜生姜種植,順應生姜的種植需求。C 區內種植生姜的時間較長,地理環境、溫度條件均適宜生姜生長,且C區地勢特點鮮明,南面較為平緩,北面起伏較大,在連續降水天氣時,因地勢變化較大,可以有效疏排雨水。

近年來,C 區種植生姜的收益較好,是國內生姜主要產地。C 區生姜種植質量優異,獲得了市場一致好評。目前,C 區每年每公頃土地生姜產量約為2 750 kg,最高為5 000 kg。C 區產出的生姜食品,營養豐富,淀粉占比為8.88%,纖維素占比為3.8%,蛋白質占比為9.68%。C 區生姜中的姜絲不多且口感鮮明,在各個地區獲得了優異的銷售成績。

2 生姜栽培的技術條件及特點

2.1 技術條件

溫度:生姜喜溫,不抗寒。為此,在生姜栽培期間,應加強種植環境的溫度調節,保證溫度穩定。

光照:生姜耐陰,對光照需求量不大。生姜幼苗栽種期間,可采取適當的遮陽措施,控制光照量。

水分:生姜根系生長能力不強,根系不深。實際生姜栽種期間,應保持水分充足,使土壤處于濕潤的狀態,以維持生姜的生長狀態,防止出現枯萎等其他問題。

土壤:生姜種植應增加土質疏松性,提高土層透氣性,保證排水順暢。種植生姜期間,應施加必要養分,選擇無污染的土壤。

2.2 生姜栽培特點

生姜從種子播種到果實收獲的全周期約為200 d。生姜生長表現出明確的階段特征,可分為種子發芽、幼苗、高速生長、停止生長4 個階段。種子發芽時期,生姜主要依賴自身養分,保證后續健康生長。幼苗階段是生姜各部位逐漸形成的過程,主要表現在根、莖、葉各個部位。生姜耐寒性不足,會在霜凍時節停止生長[1]。

3 生姜種植影響元素分析

3.1 環境影響

生姜在種植中極易受到周圍環境的影響,比如環境中的濕度和溫度。其生長中具有較強的喜濕性但不耐澇,喜溫但不耐熱、不耐寒,如果種植環境出現較大的溫濕度波動,會超出作物的耐受限制,容易使生姜出現病害。

從種植溫度層面分析,盡管生姜具有良好抗熱性,但溫度過高依然會限制作物生長;從濕度層面分析,生姜栽培中對于灌溉水量具有較高要求,為此需要在灌溉中合理控制水量,避免出現灌溉過度和缺水等問題。夏季高溫多雨會從某種程度上影響生姜的正常生長,為此需要農戶強化種植管理,對生姜田內的溫度和水分進行合理控制,重點注意避免在雨后和澆地后發生積澇現象,否則會導致土傳病害問題的發生。

3.2 土壤影響

土壤酸堿度會對生姜生長狀態產生直接影響,生姜喜好微酸性和中性土壤,如果種植田內酸堿度超標,會導致病菌在土壤內部加速繁殖,和正常環境條件相比,病菌繁殖速度明顯提升,假如種植土壤整體酸堿度存在較大的波動,會使生姜極易感染病害。在種植生姜前,農戶需要對土壤狀態進行全面檢測,判斷土壤環境是否適合種植生姜,及時對土壤狀態和酸堿度進行調節,預防病害問題發生。

3.3 選種施肥影響

選種作為生姜栽培的重要環節,需要選擇具有良好抗病能力的高產品種,同時選擇土傳病害和前茬病害較少的區域種植。栽培姜種前要做好消毒處理,預防生姜在運輸過程中感染病菌。施肥環節同樣會對生姜病害造成一定影響,通過合理施肥,使種植田達到營養均衡的狀態,滿足生姜生長的需求。要注意在施肥中堅持勤施少施,對各種微量元素進行有效搭配,增加施用多樣有機肥,提高生姜的病害抵抗能力。

4 C 區生姜種植技術分析

4.1 掌握生姜栽培各階段時間

C 區的生姜有大姜、小姜兩種類型,主要種植在C區三面環山的位置。該區域土壤呈酸性、透氣性較好,夏季雨水充足,鮮有田澇事件發生,氣候環境適宜。一般情況下,每年3 月是C 區生姜種子培育的關鍵時期,立夏時播種,秋季是生姜生長的旺盛時期。C 區光照充足、溫度適宜,同時C 區秋季早晚溫差較大,環境含水量適中,符合生姜的生長需求。生姜的生命周期不少于160 d,在霜降時期進行生姜采摘即可。

4.2 甄選姜種與育芽

C 區的生姜生產過程比較煩瑣,前期種子準備工作尤為關鍵。一是生姜對種植環境的要求較高,需進行土地處理,為生姜營造優質的生長環境。二是優選姜種,選擇病害少、長勢優異的田區。生姜收獲后,選擇芽頭大、色澤好、無病害的姜塊。優選姜種是保證后續生姜種植質量的關鍵過程;培育壯芽是提高生姜產量的重要前提,依照形態,保障芽身健壯、芽頂飽滿。育芽主要關注營養充足、芽生長位置合理、催芽環境管理適宜。多數情況下,選擇色澤鮮亮、發育完全的姜種,以保證育芽質量。如果是營養不均衡的姜種,育芽效果會不理想;芽生位置方面,頂端、外側部位的芽較大,枝條基部、枝條內側長出的芽苗普遍小;環境方面,催芽溫度應控制在22~25 ℃之間,可產出壯碩芽苗,如果采取高溫催芽措施,溫度應高于28 ℃。

育芽含有選種、曬種、催芽3 個流程。曬種處理時間應提前30 d,清除種子表面的泥土,可以通過專門藥液對姜種進行清洗,徹底殺滅病蟲隱患,隨后在清潔、干燥的環境內平鋪姜種,徹底晾干。可以將種子放置于草席,進行至少1 d 的晾曬處理,如果天氣較差或外部環境溫度較低時,可以選擇在室內對姜種進行放置處理,避免姜種因受涼影響后續的生長。曬種處理旨在打破種子休眠狀態,降低種子內部含水率,防止種子出現腐爛的問題,以此提高發芽能力。通過曬種能夠提高生姜內部溫度,進一步提高生姜細胞整體的活性,種植后能夠促進生姜快速發芽生長。曬種完成后,有病害的姜種會表現出干縮的現象,需要及時剔除。曬種后需進行“困種”處理,將曬后的種子收于室內,添加草簾,存放3 d 左右。“困種”完成,進行催芽,參照生姜種植區域特點,綜合選擇催芽方法。比如進行室內催芽,在室內建立育芽池,高度至少為80 cm,池底添加晾曬處理的麥秸、稻草。晾曬處理后的姜種,可趁熱存放,放置高度至少50 cm。姜種存放后,再添加一層稻草、棉被,防止溫度散失。催芽室內溫度應保持在20~25 ℃,催芽時間為20 d。

4.3 整地

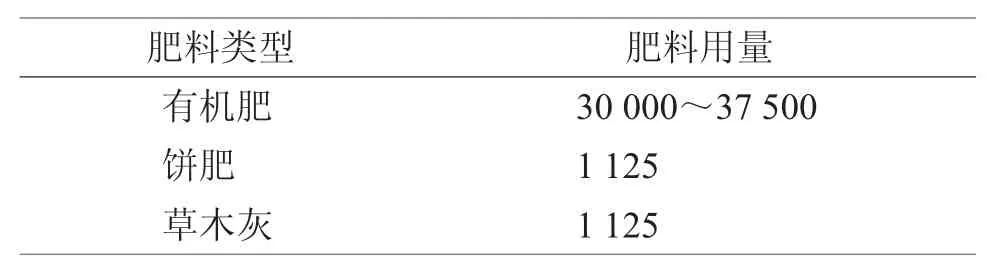

用于生姜種植的地塊,應保證有機質充足以及排灌便利。沙壤土是用于生姜種植的最佳選擇,選地完成后,耕地深度要在20~30 cm。參照地勢特點,制作畦面,使其呈現南北走勢。畦長為120 cm、畦寬為35 cm、畦深為12 cm,并配置排水渠道。畦面種植渠的行間距為55 cm。種植渠中,使用有機肥、餅肥,補充養分。肥料使用方案如表1 所示。

表1 肥料使用方案 單位:kg/hm2

4.4 合理種植

生姜種植有播種、施肥、澆水、用藥4 個流程。C 區種植的生姜具有喜溫特點,種植期間應采取深耕種植方法,種植深度應大于7 cm,種植時的環境溫度應高于15 ℃。生姜的種植時間主要定在4—5 月,多選晴天進行種植。開始播種前需要對種植溝先澆灌一次底水,保證底水充足,播種時應細分姜塊大小,使其單個質量為70 g,每個姜塊留存至少1 個健壯姜芽,清除冗余姜芽,以保證養分充足。播種期間,如果降水量較少,需在溝內灌水,水滲完成后,放平姜塊,種芽向上放置,姜株間隔為20 cm,將姜株表面加蓋一層細土,土層厚度為5 cm 即可,播種完成后,整平土壤。按照標準溝內距離設置生姜苗,保持生姜苗排列方向的一致性,合理控制苗間距,避免出現栽種間距過小或過大等問題。栽種間距過大會造成土地資源浪費,間距過小會互相影響,最終導致生姜產量降低。因此生姜耕種環節需要合理密植,結合種植田內土壤存水狀態和土壤營養狀態進行合理分布。如果水分和營養充足,可以適當減小種植密度,相反條件下需進一步擴大種植密度。除此之外,要結合不同生姜品種對栽種密度進行合理設計,對于具有較長生長周期、姜塊較大、長勢較好的生姜,應適當減小生姜栽培密度,相反條件下需要擴大生姜栽培密度。比如在大姜種植中,對應栽種間距主要為22 cm×75 cm;如果是鮮食嫩姜,生長周期短且姜塊較小,對應栽種間距是10 cm×75 cm。

4.5 田間管理

苗期內,生姜根系整體水肥吸收能力較差,無法充分吸水,也無法吸收土壤深層水分,為此需要使姜田的土壤濕度維持在70%以上。生姜栽種完成后,地面表土層應減少供水量,保證土層回溫效果。為保證生姜出苗數量,在生姜苗長到75%高度時,進行澆水。如果種植區域長時間未下雨,應適當增加澆灌量。種植區進入雨季后,及時排水、控制水位線,防止出現受潮腐爛問題。姜塊收獲前1 個月,應參照氣候特點,適當控制澆灌量,縮短姜塊成熟時間。9 月下旬,種植戶參照生姜的實際生長情況,給予葉面追肥,采取7 d/次的追肥方法,保證追肥效果。生姜即將成熟時,在采摘前4 d,進行1 次澆水,以此控制果實表層夾帶的土壤。

4.6 病害防治

腐爛病,嚴重時會引發絕產,是影響生姜高產的主要因素。腐爛病的防控,需在栽植前期,使用甲醛100倍液進行泡種,泡種時間應達到6 h;種子切塊處理后,使用波爾多液,藥液濃度取1%,進行3 min 的泡種處理。如果出現爛根、病菌侵襲等問題,使用生石灰平衡土層酸堿性,增強病害控制效果。如果有病株,應及時去除病株及其周邊土壤,并在穴內回填無菌土。

斑點病主要發生于葉片,病斑表現出不規則特點,病斑中間是灰白色,病斑周邊是褐色。在環境濕度較大的條件下,病斑呈現黑色且斑塊大小不均,會加重病害。病害加重時,病斑連成片,導致葉片枯干。在防控斑點病時,使用微生物菌肥,增加土層菌種平衡性,優化土層營養結構。病癥發作初期,使用百菌清進行病害防控,每間隔7 d 進行1 次噴藥,噴藥3 次左右可祛病。

炭疽病主要威脅葉片健康,病害發展后會形成較大區域、不規則的斑區。潮濕環境中,病斑表現為黑色。藥物防控應使用多硫懸浮劑,選擇500 倍液體進行病癥防控,配合水肥管理,增強植株的生長能力[2]。

4.7 規范收獲

姜種依照作物新鮮程度,有種姜、嫩姜、老姜等多種類型。

苗高介于20~30 cm 之間,姜葉長到6~7片時,可獲得新姜。使用小鏟挖出作物,保持姜株平穩,防止植株晃動。盡量減少挖土量,挖出后回填土壤,并對土層進行壓實處理。

初秋氣溫下降,根莖生長較為旺盛,分枝數量較多,是鮮姜收獲的關鍵時期。嫩姜作物的含水量較高,可進行加工腌制。提前收獲,收成少,鮮姜質量高;推遲收獲,收成高,姜的質量降低。為此,應保證收獲時間的適宜性,使收成與作物質量相互平衡。

初霜時期,植株莖葉變黃,根莖成熟,可收獲老姜。可選晴天進行采收。收獲完成,保存殘莖2 cm,不留根,無須晾曬,進入貯藏階段。

生姜采摘時,應參照區域天氣變化情況,力爭在10~15 d 完成生姜采摘活動,防止霜降帶來的影響[3]。

4.8 貯藏管理

貯藏管理需加強溫度控制,在生姜處于休眠狀態時,極易出現表皮脫落的現象,此時生姜表現出較強的呼吸能力。因此,貯藏生姜的環境,應具備優異的通風條件,以此保證貯藏質量。通風30 d 后,使貯藏環境的溫度保持在20 ℃,給予必要的保溫處理。貯藏環境的濕度管理,可有效防止生姜萎縮、保持姜塊鮮度。如果濕度較大,會增加生姜腐爛的可能性。貯藏環境濕度的最佳范圍為90%~95%,可保障貯藏生姜的質量[4]。

4.9 綠色種植方案

一是加強綠色服務,以綠色種植帶動生姜產業發展。近年來,C 區融合了綠色生產理念,以更具生態性的種植視野,創新生產體系,提高種植戶對生姜栽培方法的認識。加大綠色服務力度,塑造全區農戶生態農業思想,使其自主選擇低能耗、高產量的生姜種植體系。二是創建種植信息互通體系,強化綠色生產思想。C 區利用線上平臺,積極推動農業發展,有效引入綠色生產技術,保證生姜食品性。三是規范綠色生產,走出了生姜生產的誤區。C 區采取生姜生產的跟蹤方法,有效記錄各農戶的生姜種植情況,并給予生產指導,使其進行規范種植,減少因種植失誤造成的經濟影響,切實提高生姜農業收益。四是落實生姜市場監管,保證生姜市場秩序。從生姜殘留方面,進行市場監管,倒推種植藥物使用的規范性,嚴防農藥超標問題,保證食品健康。

5 結束語

種子屬性、種植密度、土地健康、水肥管理等工作均是保證生姜栽種質量的關鍵因素。種植人員應熟練掌握生姜種植的各個技巧,保證生姜生長的健康性和產量。要積極融合綠色種植理念,迎合生態保護需求,從而帶動農業發展。