嵌入式養老模式與社區既有建筑的設計改造原則

李云鵬

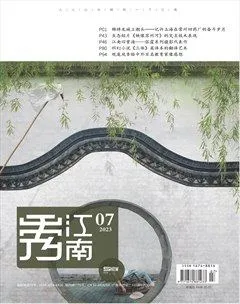

國際上普遍認為,一個國家進入老齡化的標準是,60歲以上人口占總人口的10%。自2000年起我國整體進入老齡化社會,至2022年我國老年人口比例為19.8%。隨著時間的推移,傳統養老模式已逐漸不能適應當今社會的發展,城市人口老齡化日益嚴重,未來10年會有一個快速的增長(圖1),且未來十年依舊是持續走高的趨勢。

傳統養老模式已無法滿足社會的養老需求。嵌入式養老模式作為一種新型養老模式出現,其運作理念與機制有利于緩解社會養老問題,是對傳統養老模式的補充。本文通過對該養老模式的分析,探索嵌入式養老模式下社區既有建筑設計改造的原則,對我國養老事業的發展有一定意義。

國內主要養老模式概述

中國從2011年開始啟動養老產業以來,國內目前的養老模式主要有以下三種。

居家養老

居家養老是一種以家為核心的養老方式,“家”不僅為老人提供物質條件,同時也對老人有情感上的慰藉,是大部分老人愿意選擇的一種養老方式。現代的居家養老不是傳統意義上的家庭養老,是依靠社區配套資源和國家政策補貼的一種在家養老模式,這種養老模式的成本相對較低,是我國目前近30年來最基礎的養老方式。

該模式非常契合我國傳統家庭養老的概念,更容易被老年人接受。但我國人口眾多,平均收入處于發展中國家的水平,居家養老意味著更多的社區配套服務設施,以及國家大量的資金投入。我國還是發展中國家,人口基數龐大,國家無法像發達國家那樣投入巨量的資金,這意味著養老服務水平無法完全滿足老年人的需求。

社區養老

社區養老是依托于社區,以家庭為輔助的養老模式。讓老人在不離開熟悉區域的情況下,能得到更好的養老服務,提供娛樂休閑場所、健身養生器材等。同時社區還會提供入戶清潔等一些家政服務,該模式投資較小,見效快,成本相對較低。社區養老很大程度上是社區與家庭連接的橋梁,通常情況下社區養老與居家養老相輔相成。在國家的大力扶持下,中國的社區養老模式有了長足的發展,形成了一定的規模,是目前我國主要的養老方式之一。

但是,目前的社區養老模式也出現了問題,首先是資金投入不足。由于社區養老模式是國家組織下的一種養老模式,需要國家投入大量的資金,公眾的參與較少,沒有很好地調動社會資源,因此資金投入顯得捉襟見肘,這就使得很多社區的基礎設施存在很大的不足。其次是社區養老的從業人員水平參差不齊,從業人員缺少專業培訓,無法提供專業服務,而且我國在這方面的相關法律法規也不健全。

機構養老

機構養老是指老年人通過支付一定的費用,在自身和家庭都同意的情況下,離開熟悉的社區去一個老年人集體居住的地方安享晚年。機構的服務更為專業,為老人提供一日三餐、醫療、日常娛樂活動等一系列綜合性服務。

機構養老又稱社會養老,不同于其他兩種養老模式,機構養老屬于半公益性質,有商業屬性,這就意味著服務水平與顧客的消費水平有很大關系。在國內所有服務專業、設備完善的養老機構里,政府投資的公益養老機構有國家的補貼,價格親民,但是一床難求,而設備完善的私人養老機構則需要很高的門檻費用。

根據統計數據,2020年我國城市與農村居民人均可支配月收入分別為3652元和1427元,設備完善的養老機構年費用都在兩到三萬,從目前國內人均收入水平來看,大部分家庭是很難負擔的,而那些收費較低的私人養老機構,則大多設備不夠完善,服務不夠專業,無法滿足老年人的需求。

我國人民家庭養老的觀念深入人心,很多老人無法接受自己到養老院去養老。在很多老年人的觀念里,在養老院度過晚年意味著子女對自己的不負責任,情感上很難接受。對于一、二線城市的老人來說,這種觀念已經有所改善,但是對于廣大國內欠發達地區,這種觀念幾乎是老年人的共識,老年人對機構養老在情感上一般都很難接受。

目前主要實施的三種養老模式各有弊端,由此促成了“嵌入式”養老模式的出現。

社區嵌入式養老模式的概念

社區的定義有很多種,例如范國瑞認為,“社區是生活在某一地區的個人或家庭為了政治、社會、文化、教育等目的而形成的特定范圍,因此不同社區之間的文化和生活方式是不同的。”社區的劃分也有不同方式,例如“穆斯林社區”“華人社區”等就是按文化方式劃分;“四平社區”“陽明里社區”等是按地域名稱劃分的。本文所指的社區是城市內的一片區域,該區域居民具有相對獨立生活的環境,居民住宅也擁有商店、衛生所之類的相應配套設施。

卡爾·波蘭尼(Karl Polanyi)提出嵌入的概念,美國社會學家在其基礎上提出了社會嵌入理論,認為世界上沒有人可以被孤立,每個人都是在一個社會體系中,并且是通過所在的社會關系獲得信息以及各種資源。

嵌入式養老模式是一種新型養老模式,有傳統養老模式的優勢,同時沒有局限性。該模式是以社區內部的閑置資源為載體,整合周邊社會資源將養老設施嵌入社區中,以居家養老的老人為服務對象,為老人提供醫療、日間照顧、飲食等相關服務。運作方式是政府通過政策支持與財政補貼,引入市場機制,通過競爭的方式,整合社會資源嵌入社區之中,交由社區與投資企業共同運作。這樣操作下來既避免了不必要的內部消耗,也減小了政府財政壓力,這種養老模式使“居住”與“養老”緊密結合,獨到之處是既能讓老人得到優質服務,也沒有讓老人脫離原先熟悉的區域,滿足了老人的情感需求。

國內嵌入式養老設施典型案例分析

萬科嘉園長者中心是北京萬科管理養老公司與房山區政府共同合建的民營養老機構,占地948m2,建筑面積為1270m2,建筑分為兩層,一共規劃16個房間36張床位。此項目位于北京房山區長陽半島一號地,機構位置在社區內部屬于社區嵌入式養老機構。該機構周圍有商場、地鐵以及醫院等配套設施,并緊挨長陽體育公園。該設計方案有以下特征。

原有建筑功能擴展

本項目基礎建筑是托老所,由萬科管理養老公司負責改造。在托老所建筑現有功能的基礎上進行擴建添加,主要擴展添加的功能分為三個方向,分別為公共活動空間的增加、餐飲功能的擴展以及醫療機構的嵌入。

1、公共空間的擴展增加了老人活動的區域。通過將原有建筑內院以及二層外露陽臺的封閉,提供了兩個露天式中庭的活動空間以及一些辦公的區域。露天的中庭不僅為活動空間帶來了充足的陽光,同時也能讓老人更加貼近大自然。

2、擴建廚房增加了餐廳就餐的區域,這樣不僅可以方便老人就餐,功能多樣的廚房也可以滿足入住老人更加多元化的需求。

3、在機構內嵌入了診所的功能,為老人提供基本的醫療服務,并在機構內設置康復區,幫助老人肢體力量與協調性上的恢復(圖2)。

溫暖的室內設計風格

養老機構的整體風格屬于溫暖優雅的日式風格,材質使用貼近于自然的木材質。溫和自然的顏色能夠使老人的內心放松,緩解老人的心理壓力。整體空間采用了明亮的燈光,對老人視力有所幫助。對于入住老人居住空間的設計,則在滿足老人功能需求的前提下,盡量給老人自己發揮的空間,擺放自己喜歡的物品。

日間照料功能與中庭的可變動設計

北京萬科嘉園機構用了一種非常巧妙的方法,利用半隔斷軟隔斷以及屏風等設計手法,將休閑區、學習區以及公共活動區域進行整合設計。利用可移動式木門,將空間按照需求進行分割,通過可變動的設計,將功能進行擴展,為老年人提供了更加豐富的休閑活動項目,同時使空間利用率最大化。

室內居住環境的適老化

考慮到老人的生理特點,對居住生活空間進行了適老化設計。例如在居室、浴室、衛生間等地方增加扶手(圖3),將居住內的廚房進行無障礙化的設計,家具符合人體工程學,盡量減少銳角等突出物,地面采用防滑耐磨的地板,整體的顏色搭配溫馨,整體環境貼近自然,陽光充足。

社區既有建筑設計改造原則

通過上述典型案例的分析,嵌入式養老模式下社區既有建筑設計的改造可以遵循以下結構原則。

充分利用嵌入載體、合理嵌入的原則

進行養老設施改造設計之初,要對所嵌入的社區進行充分調查,整理社區周邊的社會資源進行分析加以利用,同時明確機構服務的范圍,確定嵌入機構的規模。要對所嵌入的建筑進行調查,要分析所嵌入建筑的平面結構、剖面結構以及原始土建結構,通過這一系列要素的分析,選擇適用性較高的建筑載體。

充分利用內部空間、復合功能的原則

在社區內部利用建筑嵌入的養老設施,通常受制于原始建筑結構的局限性無法形成較大規模,因此雖然功能多樣化,但是規模相對較小。在嵌入養老設施的過程中,原始建筑的土建結構限制了功能區域的開發,因此要對建筑內部的功能進行復合以提高空間的使用效率,同時在建筑的合理范圍內進行擴展,滿足更多的功能需求。

當代老年人養老的需求多種多樣,機構功能多樣化才能滿足老年人各方面的需求。在設計過程中可以將功能相似的空間相鄰布置,利用可移動式的設計,根據不同的需求臨時調整,這樣可以在有限的空間內容納更多的功能區域,滿足使用者的需求。對于空間的利用可以開發垂直空間,將儲物收納等功能與墻面復合,形成一體結構,這樣可以將空間使用效率最大化,同時一體結構也有利于形成無障礙通道,一舉兩得。嵌入的機構也要積極與社區周邊其他養老設施資源進行復合,實現功能互補。

空間靈活可變、彈性適應原則

社區嵌入式養老設施面向的服務對象是周邊社區的所有老人。隨著時間的推移以及養老需求的增加,老年人對養老設施的功能需求會發生變化。因此,在設計的過程中要預留靈活的彈性空間,以便以后有更需要的功能嵌入,可以利用彈性空間進行調整。

嵌入功能的適老性原則

在嵌入功能的過程中,要嚴格遵循適老性的設計原則。嵌入的建筑不僅要在功能性以及舒適性上滿足需求,也要根據老年人的心理需求以及生理需求進行設計。

首先在具體的設計方面,第一需要滿足的是無障礙設計,滿足老人日常行為生活上的便捷性,例如無障礙電梯、樓梯、走道等。其次要注重安全性,在選用一些家具以及日常使用物品的時候,要盡量避免尖銳邊角的物品。同時在一些導視牌、路引的設計上,要考慮到老年人視力困難的問題,將字體與色彩做得醒目。在空間布置上注意放些綠色植物,美化空間環境、使人放松心情,整體為老年人營造出一種開放、安全、友好、親切的氛圍,消除老年人的孤獨感與焦慮感。