基于古今醫案云平臺的中醫藥治療痛經用藥規律挖掘

呂淑貞 琚沅紅 徐靜雯 邵琦 高芷銘 牟冬梅

1.長春中醫藥大學醫藥信息學院,吉林長春 130117;2.吉林大學公共衛生學院,吉林長春 130021;3.中國人民大學信息資源管理學院,北京 100872;4.吉林大學第一醫院臨床研究部,吉林長春 130021

痛經為最常見的婦科疾病之一,指婦女在月經來臨前后或來臨時出現的諸如小腹疼痛、腰部疼痛酸脹等癥狀[1]。據流行病學統計,我國約有33.19%的女性(曾)患有痛經[2],而且有10%的患者癥狀較為嚴重[3]。痛經起初以西醫治療為主,復發率較高,藥物依賴性較強[4]。近幾年,隨著中醫養生理念的深入發展,更多女性傾向于中醫療法。相較于西醫的激素治療,中醫運用辨證論治的原則,組方靈活,效果明顯且少復發,越來越受女性推崇[5]。當前中醫藥領域關于痛經的研究主要集中在治療經驗研究,以針刺療法為主[6-8],對于用藥規律的系統研究較少。故本研究借助古今醫案云平臺對用藥規律進行挖掘,以期輔助臨床遣方用藥及為新藥的研發提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源

以“痛經”“經行腹痛”為主要檢索詞,檢索建庫至2021 年10 月古今醫案云平臺(V2.3.5)所收錄的來源于醫案集及名醫工作室的相關醫案。

1.2 納入標準

①中醫疾病診斷明確為“痛經”;②治療效果明顯,論述確鑿;③包含完整病史、癥狀、中藥信息的醫案。

1.3 排除標準

①中醫診斷伴隨有其他并發疾病;②未使用中藥治療;③重復收錄的醫案。

1.4 中藥數據規范

依照納入及排除標準收集醫案數據,從中提取中藥數據并錄入Microsoft Excel 2019,生成中藥數據庫。對數據庫中的中藥名進行標準化處理[9],以《中華人民共和國藥典》2020版[10]、《中藥大辭典》[11]2006 版為主要參考標準。

1.5 分析軟件

古今醫案云平臺(V2.3.5)是一個綜合性醫案知識服務平臺,資源豐富,疾病覆蓋全面,主要用于挖掘病、癥、方、藥之間的規律。Gephi(V0.9.2)是一款復雜網絡分析軟件,被視為社交網絡數據及生物網絡數據的主要分析工具之一,在社科領域常用于網絡輿情知識圖譜研究[12-13]。

1.6 分析挖掘

基于古今醫案云平臺(V2.3.5)和Gephi(V0.9.2)對中藥數據依次進行中藥頻次統計、屬性統計、配伍關聯分析、聚類分析和復雜網絡分析。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

依照上述納排標準,本研究共收集處方200 首,共計246 味中藥。

2.2 用藥頻次統計

對中藥數據進行頻次統計分析,頻次≥30 的中藥共計26 味,當歸、白芍、延胡索位列前3 位。見表1。

表1 高頻藥物頻數統計(頻次≥30)

2.3 用藥屬性分析

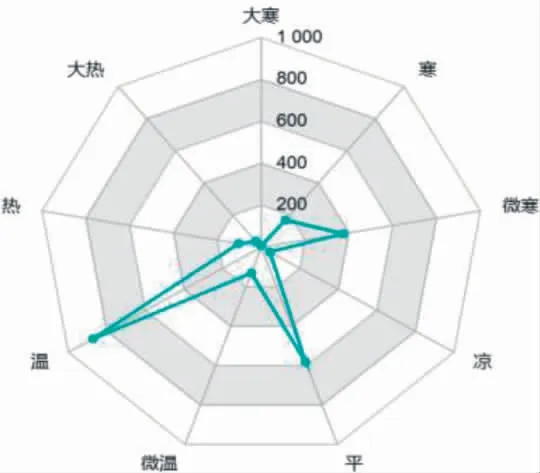

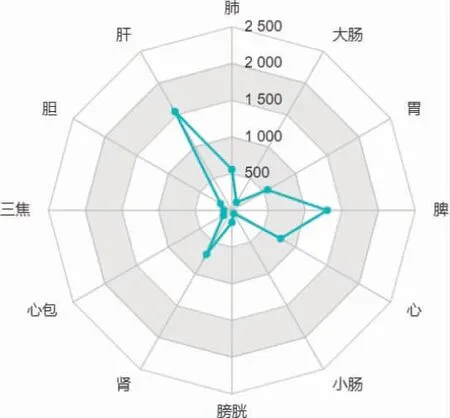

中醫藥治療痛經時選用的藥物主要屬溫、平類,藥味以辛、甘、苦為主,多歸屬于肝、脾、心經。見圖1~3。

圖1 中藥藥性統計

圖2 中藥藥味統計

圖3 中藥歸經統計

2.4 中藥配伍分析

對納入的中藥數據進行中藥配伍關聯分析,篩選出共現頻次≥30 的中藥,同時設置置信度≥0.6,支持度≥0.2,最終得到10 條關聯規則數據。見表2。

表2 基于關聯規則的藥物配伍分析(按支持度排序)

2.5 聚類分析

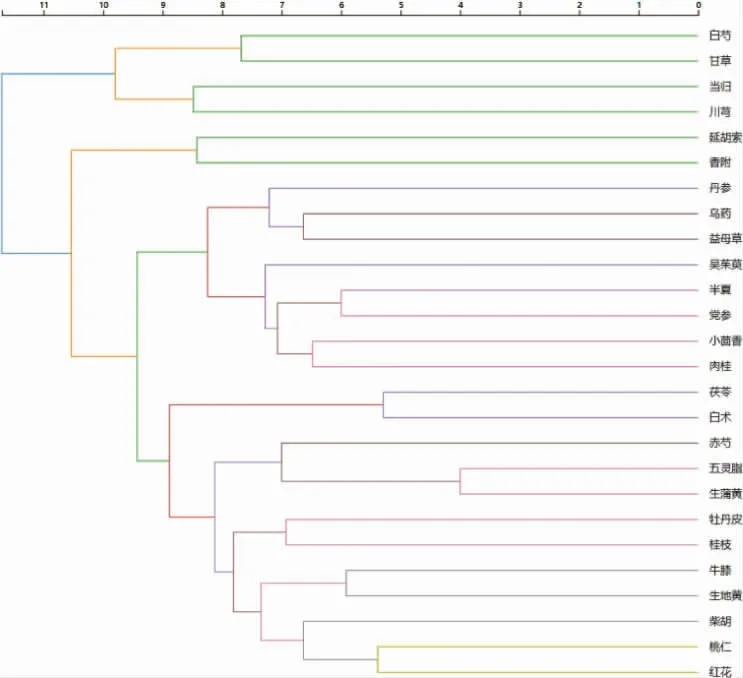

對出現頻次≥30 的26 味中藥進行聚類分析,方法選擇類平均法,距離選擇歐式距離,以最長距離9為界對中藥分組,藥物可被劃分為5 組。見圖4。

圖4 中藥聚類分析圖

2.6 復雜網絡分析

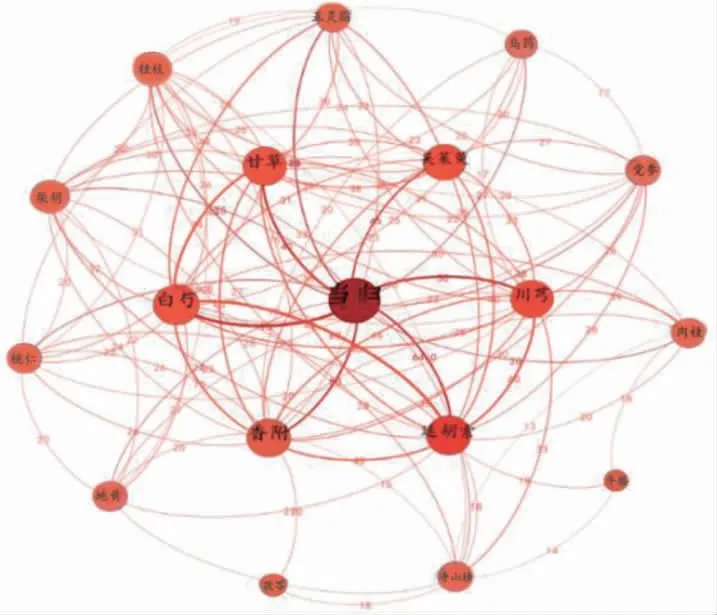

利用Gephi(V0.9.2)對數據進行復雜網絡分析,見圖5。節點的顏色代表該藥物與核心藥物之間的關聯性,顏色越深,關聯性越強,邊代表節點之間的相互關系,邊越粗,藥物之間的關系就越緊密,節點與字體的大小取決于該藥物出現的頻次,頻次越大,節點與字體越大,由此可知當歸為最重要的核心節點。篩選后的核心藥物見圖6。

圖5 復雜網絡分析圖

圖6 核心用藥網絡圖

3 討論

痛經作為一種常見婦科疾病,其病位在沖任、胞宮,發病往往與氣血變化聯系密切[14]。因月經所致的腹痛,主要分為虛證和實證,實證多因寒滯、血滯、氣滯或者熱滯,虛證多因氣虛或者血虛[15]。由此可見,痛經的病因主要分為虛實兩端,實者多為寒凝、血瘀、氣滯、熱壅所致的不通則痛,虛者多為氣虛或血虛所致的不榮則痛。

3.1 從用藥頻次及復雜網絡分析用藥規律

頻數統計結果顯示,出現頻次最高的前10 味藥分別是當歸、白芍、延胡索、甘草、川芎、香附、吳茱萸、赤芍、茯苓、五靈脂,都有活化瘀阻、調經止痛、溫里散寒、補脾益氣之功。這提示“瘀”是痛經的主證,氣滯、寒凝是痛經發生發展過程中的重要因素,活血化瘀為痛經的基本治則[16]。其中頻次排在首位的為補血要藥當歸,復雜網絡中的最核心藥物也是當歸皆提示當歸在中醫藥治療痛經中的重要地位。排在第2 位的是白芍,可以養血調經、平肝止痛,善治痙攣性疼痛[17-18]。韓瑩等[19]發現當歸、白芍提取物能通過抑制子宮收縮幅度,調節血管舒縮物質,改善子宮供血,緩解疼痛。排名第3 位的是延胡索,具有行氣活血、緩急止痛的功效,能行血中氣滯,氣中血滯,專治一身上下諸痛,被稱為中藥之中的“嗎啡”,其中延胡索乙素的鎮痛作用最強,其鎮痛作用主要是通過阻滯脊髓以上D2受體實現,可作為嗎啡類藥物的替代品。排名第4 位的是甘草,具有補脾益氣、清熱解毒、緩急止痛的功效,其與芍藥配伍而成的芍藥甘草湯具有酸甘化陰、調和肝脾、柔筋止痛的功效,謝丹等[20]發現服用芍藥甘草湯后患者的炎癥因子水平和疼痛評分都明顯降低。圖5為中醫藥治療痛經的復雜網絡圖,該網絡具有連通性,不包含孤立的節點,由此可見,治療痛經基本不存在特殊或罕見的用藥,為了更清晰地展示核心節點,將圖5 中所有節點度>110 的節點提取出來,共18 個,分別是當歸、白芍、甘草、吳茱萸、川芎、延胡索、地黃、桃仁、柴胡、桂枝、五靈脂、烏藥、黨參、肉桂、牛膝、凈山楂、茯苓。

3.2 從用藥屬性分析用藥規律

藥物屬性分析結果顯示,辛甘味藥物居多,偏于溫、平。辛味藥兼行、散于一體,以調達氣機、通行血脈。痛經的病因多為寒邪凝滯,以致子宮氣血受阻,這往往與現代女性的不良生活習慣聯系密切相關,容易導致寒凝于內里,故使用辛味藥可以祛血瘀,疏經脈。甘味藥具有補益、和中、緩急的功效。痛經的發生常與氣血盛衰和風冷之邪密切相關,使用甘味藥可以補五臟之氣血、陰陽之不足,當人體陰陽調和、氣血調和時有利于月經的產生及行經的順暢,同時還可以緩解疼痛。苦味藥具有泄下、燥濕、堅陰的功效,肝主疏泄,肝氣不暢容易氣滯血瘀,繼而引發痛經,苦味藥可以疏肝郁、寬理氣。溫平類藥物居多[21],有利于沖任、胞脈氣血運行的通暢,以達到溫通、活血以止痛的目的。同時,使用辛甘性溫之藥時,輔以苦寒之藥,陰陽并濟,可防止因其過于辛溫而損傷人體陰液,并有扶助人體陽氣之效。

因痛經病位在胞宮、沖任,與肝臟關系緊密[22],故入肝、脾、心經的藥物位居前3 位。其中肝主疏泄,調暢全身氣機,若肝失疏泄,氣機紊亂,則氣血失和,氣滯血瘀,其為痛經主要病機。此外,脾為氣血生化之源,后天之本,可直接為胞宮提供物質基礎,一旦脾陽受損,則氣血瘀滯,易引發痛經。而心主血脈,其不僅是氣血運行的通道,更是運載水谷精微,以散布周身的重要器官,因此其與經血運行,血脈充盈有密切關系。并且甘味入脾,苦味入心,進一步證明在痛經治療過程中應注重對肝、脾、心等臟腑的調和滋養。

3.3 從中藥配伍關聯分析用藥規律

本研究結果表明,臨床用藥應重視當歸、白芍、川芎、甘草等藥物之間的相互組配,當歸-白芍、川芎-當歸、甘草-白芍為關聯度較強的藥對組合。其中“當歸-白芍”藥對排在首位,當歸甘溫而潤,白芍性涼而滋,兩藥寒溫并用,一開一合,動靜相佐,養血補血調經之功最良[23-25],當歸芍藥散更是婦女養血止痛的經典方。在藥對“川芎-當歸”中,當歸辛甘而溫,入肝、心、脾經,辛溫能通,甘潤能補,以養血活血為主要功效,同時還可以補肝益脾、調經止痛,川芎辛溫,入肝、心經,辛溫香竄,升散兼可,走而不守,上行巔頂,下達血海,既能活血行氣又能祛風止痛,當歸養血,川芎行氣,兩者相伍,可氣血兼顧。在藥對“甘草-白芍”中,白芍味酸,養陰柔肝,調和營衛。甘草味甘,有清熱解毒、緩急止痛之功,且能補虛。酸甘化陰以養肝,肝得柔養,氣急則平。

3.4 從聚類結果分析用藥規律

由聚類結果可知,第1 組是白芍、甘草,第2 組是當歸、川芎,前面已對其配伍功效進行分析,此處不再贅述。第3 組是延胡索、香附,香附走氣分,兼行十二經,理氣解郁、調經止痛;延胡索走血分,活血祛瘀、行氣止痛。二者伍用,共奏疏肝解郁、活血化瘀、行氣止痛之功,主治由血瘀血虛引發的痛經。第4 組是丹參、烏藥、益母草、吳茱萸、半夏、黨參、小茴香、肉桂,其中辛味藥居多,主要歸肝經,因為辛味藥能發散里寒,溫中回陽,疏通氣機,麻醉止痛,所以是治療痛經的核心類藥物,且葉天士云:“婦科雜病,偏于肝者居多。”[26]所以肝經是痛經治療的首要。由這一聚類可知,偏辛味和作用在肝經上的藥物對痛經起到重要作用。第5 組是茯苓、白術、赤芍、五靈脂、生蒲黃、牡丹皮、桂枝、牛膝、生地黃、柴胡、桃仁、紅花,其中甘味藥和苦味藥居多,主要歸肝經。甘味藥具有補益、和中、調和藥性和緩急止痛的作用,苦味藥能泄能燥,這一聚類證明治療痛經時多采用補中有泄的原則,重視肝與沖任氣血的關系[27-28],旨在達到沖任血海運行順暢而病除,

綜上,本研究通過5 種分析方法對中醫藥治療痛經的用藥規律進行挖掘,研究結果顯示,中醫藥治療痛經以當歸、白芍、延胡索、甘草、川芎等為核心藥物,主要功效為溫經散寒、補血活血、調經止痛,部分伴有疏肝解郁、理氣寬中之效。痛經最常見的病機為即氣滯、血瘀所致的不通則痛,主要的治法為行氣活血、化瘀止痛,原則上注重虛實兼顧、標本兼治,強調血水同治、肝脾同調。組方用藥主要分為扶正和祛邪2 個方面,扶正注重濡養肝血、健脾益氣,祛邪注重活血化瘀、疏肝行氣、溫經止痛。本研究可以輔助臨床用藥及為新藥的研發提供參考。