軌道交通沿線TOD 綜合開發研究

劉秋晨

(江蘇省規劃設計集團有限公司,江蘇 南京 210000)

0 引言

TOD發展模式是以公共交通為導向的城市發展模式。它是指在城市規劃中,以公共交通樞紐為中心,以500~800 m為半徑,構建一個城市功能組團集約、緊湊開發的區域的模式[1]。

采用TOD理念,對軌道交通站點進行綜合開發,旨在將站點周邊用地功能加以混合利用,同時進行高強度的開發建設,通過交通與土地協調發展的模式促進城市形態與空間的形成,在站點附近進行集用地于一體的功能混合、慢行友好的高強度開發。

1 軌道交通及TOD新趨勢

1.1 軌道交通現狀與趨勢

2020是國家“十三五”的結束年,在軌道線網長度方面,“十三五”期間,全國城市軌道運營線路新增總長度超過4 300 km,線路平均每年新增超過800 km。在客流規模方面,除2020年受疫情影響客運量同比下降外,“十三五”期間其余年份均呈現快速增長態勢。

1.2 TOD發展趨勢

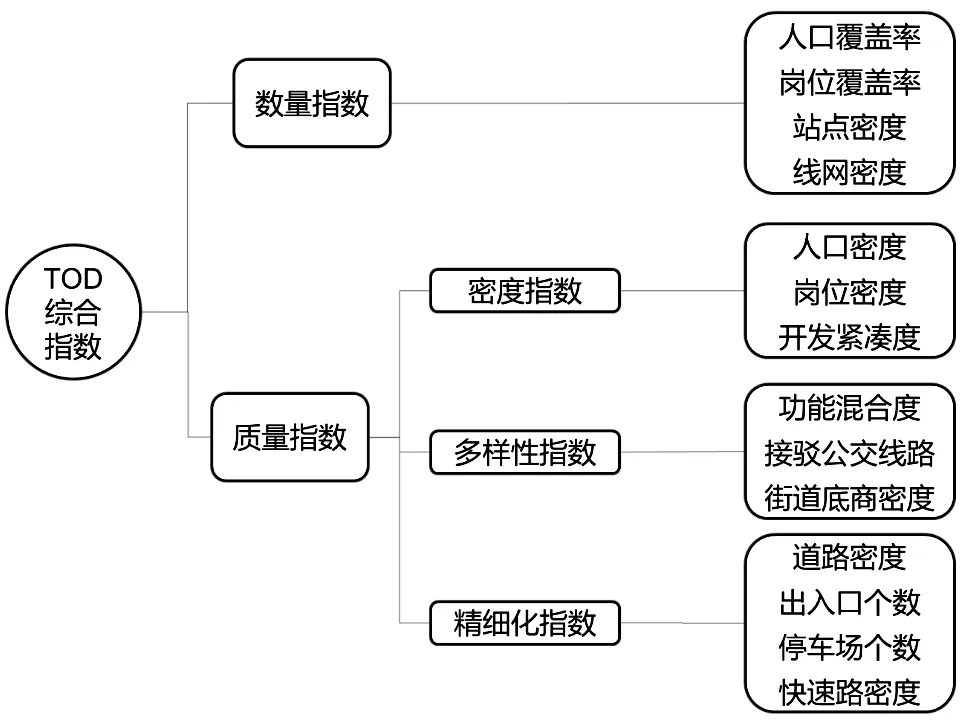

國內相關研究機構專門針對國內TOD項目展開研究或評價,并在做出的《中國城市高質量發展TOD指數報告》中指出,目前國內大部分城市的軌道交通建設的數量和質量不成正比,如圖1所示。

圖1 TOD綜合指數的指標框架體系

從軌道建設的數量方面來看,北京、上海、深圳等一線大城市軌道交通的建設覆蓋的人口數、崗位數相對較高。其中,北京、上海、廣州等城市的城市軌道交通站點800 m半徑范圍內覆蓋25%的人口,同時這些城市的軌道站點的能覆蓋超過43%的崗位數。從軌道交通線路的單元評選方面來看,在線路質量指數排名上,全國前20名的城市中廣州、上海、成都、深圳等城市占據較多的名額,這些城市的線路穿越城市核心區,軌道交通站點周邊用地混合多樣[2]。從軌道交通站點角度來看,TOD地區發展最好的城市多在長江中下游。《中國城市高質量發展TOD指數報告》通過對軌道沿線的城市建設情況進行評選和打分,要實現TOD型的城市發展,不能單純依靠建設軌道交通的基礎設施。實現城市功能布局的優化和城市品質的提升,必須一體化考慮城市軌道和城市的建設,在軌道交通站點TOD地區實現精細化的發展。

2 國內外TOD經典案例研究

2.1 美國

美國的TOD發展理念上與公共交通在城市交通建設過程中的受重視程度息息相關。TOD理念的拓展與城市發展戰略互相關聯,起到積極促進以公交為導向的城市發展的作用。

美國相關部門提出以“精明增長”為核心內容的原則和原理,成為改善國家城市“大餅式”蔓延發展的策略[3]。這一策略的目的是規劃緊湊型社區,將已有基礎設施的效率得到最大發揮,采取的措施包含劃定城市增長邊界、制定TOD發展模式以及再利用城市內部閑置土地,嘗試通過提供多樣化的交通出行和居住選擇來控制城市低強度的“大餅式”蔓延。TOD在美國的“精明增長”策略中定位為綜合考慮交通和土地利用的政策,有效地促進了城市的集約化發展。

2.2 東京

日本軌道交通的功能化在以“軌道交通+百貨公司”模式為基礎,逐漸發展得更加豐富,形成集“軌道交通+商業+娛樂+辦公+…”于一體的城市功能空間布局,其功能空間對其周邊區域有大范圍的服務半徑[4]。作為城市公共活動中心和城市玄關的軌道交通站點,形成了具有日本特色的TOD發展模式。澀谷周邊建筑以辦公、寫字樓類建筑為主,其次分布有大量的獨棟住宅,尤其在車站1 km以外區域分布更為密集,而車站周邊商業類建筑多集中分布在車站西北側區域,其他類型建筑如酒店、住宅、行政類設施分布較少,除站前廣場有小部分綠地外,車站周邊并無公園綠地分布。

2.3 無錫

無錫軌道在銜接功能片區及功能節點中有所側重,軌道交通線網規劃采用“軌道+”的發展模式,軌道交通線路串聯城市交通樞紐、城市文化中心、城市經濟中心及城市旅游中心。采用“軌道+”潛力中心的政策,該政策指引中提出:無錫軌道應引導城市未來潛力中心,以TOD理念支撐潛力中心開發。線網布局中支撐總體規劃次級中心發展。潛力中心對軌道發展的要求在于:進出快速和內部筑“核”,引導空間發展。內部可設置多層次公交系統,“軌道+中運量+常規”公交,其中軌道作為骨干,錨固中心地位,中運量織補延伸服務,常規公交內部補充。

3 軌道交通沿線土地控制與TOD綜合開發

3.1 軌道交通TOD地區用地布局優化

在對軌道沿線土地開發潛力分析的基礎上,以軌道交通引導城市發展的TOD理念為核心,以軌道站點地區的發展策略和功能定位為指導,對軌道沿線地區土地的使用進行優化和調整,合理布局用地。

3.1.1 體現圈層式的用地布局特點

考慮用地功能。軌道站點地區核心區域內宜布設商業、辦公混合度較高的用地,同時宜布設公共服務用地,如公共交通用地和公共開放空間。居住功能的比例隨著圈層的擴大逐漸提高。

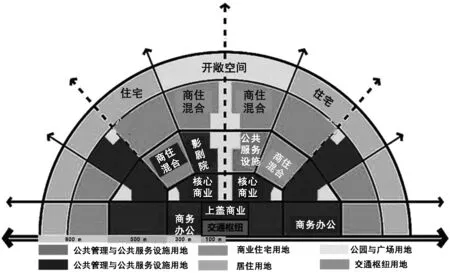

考慮級差地租的影響。軌道站點地區核心區域的物業距離站點距離越遠,地價總價越低。其中辦公用地的物業地價變化的界定單位是100 m、200 m、400 m,住宅用地低價的界定單位是200 m、300 m和500 m,在核心區內安排對地租敏感的用地,如商業金融辦公設施用地[5],如圖2所示。

圖2 TOD布局模式

考慮可達性。在軌道站點地區核心區內布局公共服務設施,布置交通出行量大的土地類型、建設相關配套設施。其次,通過產業的優化升級帶動相關的就業崗位增加[6]。

3.1.2 分類引導站點周邊用地布局與結構優化

不同類型站點的土地利用結構差異較大,考慮站點周邊的用地特征,將軌道站點分為中心型、居住型、樞紐型、產業型、城郊型站點,提出各類型站點周邊土地利用結構優化建議。

(1)中心型站點:是軌道線路交匯的樞紐站點。該類站點片區開發建設較為成熟,需推進有機更新。用地優化策略為提高商業、商務辦公用地的比例;通過增加商住混合功能來提高用地的兼容性;為改善軌道交通站點地區的環境品質,合理組織公共服務用地與廣場綠地。

(2)居住型站點:該類型站點周邊以居住用地為主。用地優化策略為依托站點的可達性優勢,促進商業、商務等功能用地向站點及兩側干道沿線方向集聚,提高商業、商務用地比例,推動TOD模式形成;結合城市更新,植入體育運動、文化娛樂等公共服務功能,提高片區活力;通過舊村整治,改善居住環境。

(3)樞紐型站點:該類型站點承擔城市對外交通和內部交通轉換的功能,是交通運輸系統中的重要節點。站點核心區通過更新改造項目適當提高商業、商務辦公用地比例;鼓勵土地使用的混合方式,如商住混合用地。

(4)產業型站點:該類站點一般分布在中心型、居住型站點外圍。站點周邊核心區內將部分工業用地置換為商業服務設施用地并集中布置,通過引導站點周邊地區用地集約化、高效開發,達到形成效應場最大化的目的;為打造成設施功能齊全的新型產業型站點,提高軌道站點沿線商、住用地功能混合開發的比例[7]。

(5)城郊型站點:該類站點一般分布在中心城區外圍,結合外圍小城鎮進行布點。結合小城鎮更新,建立圈層土地利用結構,形成TOD用地布局模式。

3.1.3 鼓勵站點周邊土地混合利用

由于部分城市軌道線位及站點選址滯后于單元控規編制,因此軌道站點周邊的規劃用地功能相對單一、缺乏混合度。建議從以下兩方面進行優化:一是提高水平混合度,即加強不同功能在空間上的混合利用,將交通、商業零售、餐飲娛樂、文化休閑、辦公、居住等功能有機組合在一起。二是提高垂直混合度,包括開發和利用地下空間,以此緩解建筑空間擁擠、交通擁堵、城市綠地減少等問題,提高用地兼容性,如圖3所示。

圖3 土地垂直混合和水平混合示意圖

3.2 軌道交通TOD地區建設強度引導

規劃按照TOD的理念,適當提高站點地區的整體開發強度。一方面,按照圈層式布局,中間高外圍低的模式,合理確定各圈層的開發強度。另一方面,按照“分級定量、差異化”的開發原則,合理確定不同類型軌道站點地區的開發強度,達到提升TOD范圍內土地使用價值和效率的目的。

通過分析國內外軌道交通沿線各類用地容積率的經驗得出,與其他地區同類功能地塊的容積率相比,軌道交通沿線各功能地塊的容積率高30%~100%。在較為理想的模式下,以軌道交通站點為核心,土地開發建設強度呈現為“同心圓金字塔”型結構。在軌道交通站點200 m半徑范圍內以高強度開發為主,布置居住類用地、商務辦公用地,土地容積率不小于2.5;在軌道交通站點200~500 m范圍內以中強度開發為主,土地容積率在1.0~2.5間;在軌道交通站點500 m以外范圍以低強度開發為主,容積率不大于1.0[8]。建筑密度和容積率與距離軌道交通站點的距離成反比,距離軌道站點越遠,建筑密度和容積率越低,反之越高。

4 結語

軌道交通的建設積極推動城市地區的發展,以城市軌道交通為導向構建TOD社區能充分強化這種推動作用,有效促進城市集約化發展。在對軌道沿線土地開發潛力分析的基礎上,以軌道交通引導城市發展的TOD理念為核心,以軌道站點地區的發展策略和功能定位為指導,對軌道沿線地區土地的使用進行優化和調整,合理布局用地,同時合理確定不同類型軌道站點地區的開發強度,達到提升TOD范圍內土地使用價值和效率的目的,使軌道周邊地區土地的使用與軌道交通建設帶來的效益相匹配。