基于CiteSpace的四川省傳統村落研究現狀與展望分析

胡建門 文志遠 陳 宇

1.四川師范大學美術學院書法學院,四川 成都 610101;2.四川師范大學教育科學學院,四川 成都 610101

0 引言

雖然我國有幾千年的農業文明,但是對農業和鄉村的研究開始于現代工業社會之后,開始于現代農業生產方式取代傳統農業生產方式、現代城鎮化生活方式取代傳統村落生活方式之際。隨著城鎮化進程的加快,自然村落不斷消失,針對傳統村落的保護顯得尤為重要和迫切。《中國城鄉建設統計年鑒》(2010—2020年)表明,2010—2020 年我國272.98 萬個自然村銳減到了236.29 萬個,10 年間消失了將近37 萬個自然村落,相當于平均每年消失3.7萬個,每天消失100多個村落。按照這個速度,30年后我國再無傳統村落可言,那根植于其土壤之上的傳統文化之樹也將“枯竭而死”。

住房和城鄉建設部、原文化部、財政部等于2012—2022 年在全國范圍內共進行了五批次的傳統村落認定,其中四川省獲得認定的傳統村落共333 個(數據來源于中國傳統村落保護與發展研究中心),總數位列全國第九,占比達5%。四川省相對封閉的地理環境使其傳統聚落發展具有明顯區域特色,傳統村落眾多,民族民俗文化多樣。各學者對傳統村落的關注角度、研究內容不盡相同,因此,有必要對近20 年的四川省傳統村落相關研究成果進行分析,通過跨越多個研究領域視角,全方位解析四川省傳統村落研究現狀,并繪制數據可視化圖譜,為四川省傳統村落發展研究提供一定的參考。

1 研究方法與數據

1.1 數據來源

由于此次研究聚焦于四川省傳統村落發展現狀,為保證數據的真實性與可靠性,因此選取中國知網(CNKI)為數據來源。為提高文獻分析質量,精確把握四川省傳統村落研究發展動向,數據檢索時剔除相關報刊宣傳報道、學位論文、會議論文等內容,篩選數據庫中文學術期刊論文為研究數據基礎。在傳統村落這個名詞出現之前,眾多學者對傳統村落有過很多學術上的稱謂。為了精確到地區和考慮到研究內容的歷史性,筆者選擇“四川”“古村落”“傳統村落”“古羌寨”“歷史文化名村”“民族村落”“傳統聚落”等關鍵詞進行主題、關鍵詞高級檢索。時間切片為2000—2021 年,最終檢索有效內容時間跨度為2004—2021 年,檢索時間為2022 年10 月。對檢索到的210 條數據進行清洗,刪除不相關數據,得到185 條有效數據。將Refworks 數據導入CiteSpace進行數據轉化并進行可視化分析。

1.2 研究方法

2005 年,我國引入數據可視化分析軟件Mapping Knowledge Domains[1]。目前,學術界繪制知識圖譜的工具主要有CiteSpace、SPSS、Ucinet、VOSviewer等,其中CiteSpace 軟件是最常用的工具[2]。CiteSpace 相較其他數據分析軟件而言分析工具更為豐富,因此,筆者選用CiteSpace軟件(2022年6月1日更新的6.1.R2 Ba‐sic版本)進行分析。

2 四川省傳統村落研究知識圖譜分析

2.1 發文量分析

為了解我國學者對四川省傳統村落保護的研究情報,筆者分析了相關研究主題的發文量、發文時間分布。由圖1可知,從整體來看,2004—2021年關于四川省傳統村落的研究發文量呈現上升趨勢,2019 年由于新型冠狀病毒感染疫情影響,研究熱度降到了2012 年水平。同時值得注意的是,隨著國內新型冠狀病毒感染疫情得到很好的控制,人們對生存環境給予了更多的關注,對傳統村落的研究熱度也得到了恢復。總的來看,我國學者對四川省傳統村落的有關研究可以分為3個階段。

圖1 2004—2021年有關四川省傳統村落研究的發文量

2.1.1 緩慢增長階段(2004—2007 年)。從數據分析來看,我國學者對四川省傳統村落的研究相對較晚。究其緣由,改革開放后四川省經濟發展相對緩慢,2004 年傳統村落發展問題才得到關注。國家統計局相關數據顯示,2004 年四川省地區生產總值明顯攀升,此后四川省經濟發展迅猛,城鎮化速度加快。這一階段,我國學者對四川省傳統村落的研究主要聚焦于對文化旅游資源分類[3]、傳統民居的空間形態特征和營建技術特征的探討[4]。

2.1.2 快速增長階段(2008—2013 年)。2008 年汶川地震后,國家進行西部建設,四川省地區生產總值突破了12 萬億元。經濟的加速發展促使對傳統村落的研究加快,2008 年后有關四川省傳統村落的研究發文量出現了平穩增長趨勢。特別是2008 年國務院《關于歷史文化名城名鎮名村保護條例》的頒布,在國內掀起了一股傳統村落研究熱潮[2]。這一階段,我國學者對四川省傳統村落的研究主要關注災后重建、人居環境建設、旅游開發、非物質文化遺產等方面。

2.1.3 高速發展階段(2014—2021 年)。此時“古村落”已正式更名為“傳統村落”,全國傳統村落保護工作正式步入一盤棋時代。第一批傳統村落名錄公布名單里四川省上榜20 個村落,2014 年后呈現逐漸增加的趨勢。與此同時,四川省政府先后出臺《四川省鄉村建筑文化保護與傳承工作方案》《關于加強古鎮古村落古民居保護工作的意見》等文件及地方性法規《四川省傳統村落保護條例》,對傳統村落的保護發展做了明確的規定和要求。四川省掀起了一股“傳統村落熱”,此階段相關研究發文量大幅度穩定增加,特別是2019 年新型冠狀病毒感染疫情刺激下人們對生態環境發展的反思,吸引了學者們對傳統村落的研究。

從整體上看,有關四川省傳統村落的研究發文量相對較少,特別是高質量文章。由于四川省經濟發展起步較晚,因此,我國學者針對其傳統村落的研究開展得也相對較晚。得益于政府后續相關政策支持,以及多所高校和地方機構的深耕研究,才形成如今發文量成倍增長的局面。

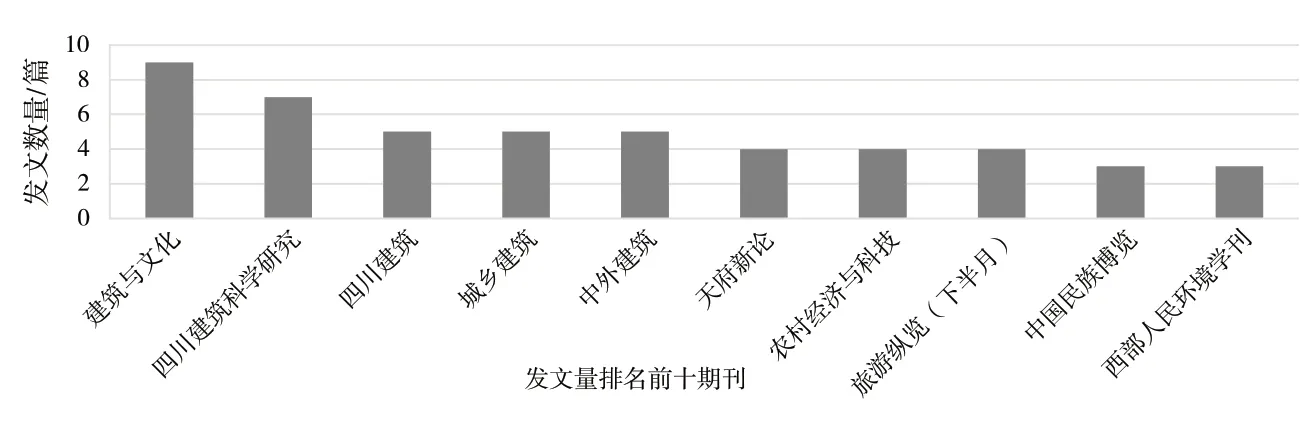

2.2 發文期刊分析

由圖2 可知,不同學科領域的學者都在關注四川省傳統村落的發展和保護,主要包括建筑、經濟、城鄉規劃等領域,說明經濟發展促使各個領域對傳統村落的研究,由此形成學科交叉研究的態勢。從發文量來看,發文量排前五的期刊分別是《建筑與文化》《四川建筑科學研究》《四川建筑》《城鄉建設》《中外建筑》。

圖2 來源期刊詞頻統計

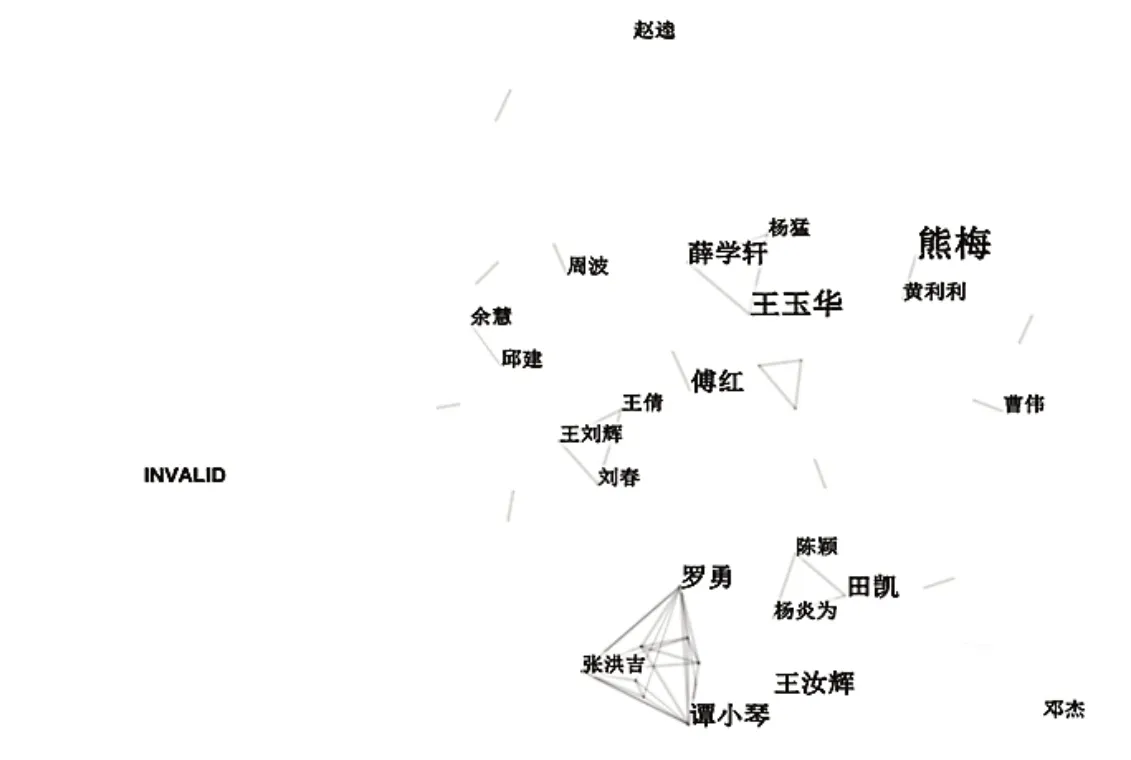

2.3 發文作者及所在機構分析

發文作者是科研活動的主體,對發文作者進行分析可以了解作者之間的合作網絡結構。將185 條文獻數據導入CiteSpace并進行相關參數設置,生成作者共引聚類知識圖譜(見圖3)。圖中節點之間的連線及粗細代表著作者之間的合作關系網及合作強度,文字的大小代表作者發文量。2004—2021 年,熊梅[5]的發文量最多,為6 篇,主要研究傳統村落的歷史文化與景觀特征。從整個圖譜來看,我國學者對四川省傳統村落的研究呈現大分散、單群體的局面。多學科的介入形成了大分散的研究態勢,單群體表面上看形成一定的學術中心,但較少的跨學科交流成為阻礙我國學者深入研究四川省傳統村落的主要問題。張洪吉等[6]、毛冀等[7]組成的研究群體聚焦于將數字化技術應用于傳統村落保護,并對傳統村落的旅游資源開發狀況進行了分析,對四川省傳統村落研究實現跨學科發展做出了突破。

圖3 2004—2021年四川省傳統村落研究作者合作網絡

由圖4可知,對四川省傳統村落開展研究的機構主要集中在高校,其次是設計研究院、自然資源科學研究院、住房和城鄉建設廳等機構;發文頻次超過4次的機構都是高校,其中3所川內高校、1所重慶高校,西華師范大學發文量最多,其次是重慶大學、四川大學、西南交通大學等。

圖4 2004—2021年四川省傳統村落研究機構合作網絡

西華師范大學相關學者借助跨學科優勢,結合歷史學、地理學、人類學等學科知識,試圖從文化的視角分析民居形成和發展的自然與社會驅動力,提出對地域民居進行歷史考察和整體思考[8]。四川大學相關學者對傳統村落可持續發展道路進行了探討,認為必須在保護和傳承村落完整性和原真性的基礎上,開發潛在的鄉村旅游資源[9]。通過對比分析,發現研究機構所在地區的經濟發展水平與其發文量存在正相關性,省政府有關部門起著牽頭和引導的作用,而研究機構有跨區域交流的態勢,主要合作機構網絡有四川大學-重慶電子工程職業學院-四川省文物考古研究院-四川省建筑設計研究院、西南交通大學-蘇州科技學院-四川省住房和城鄉建設廳等。

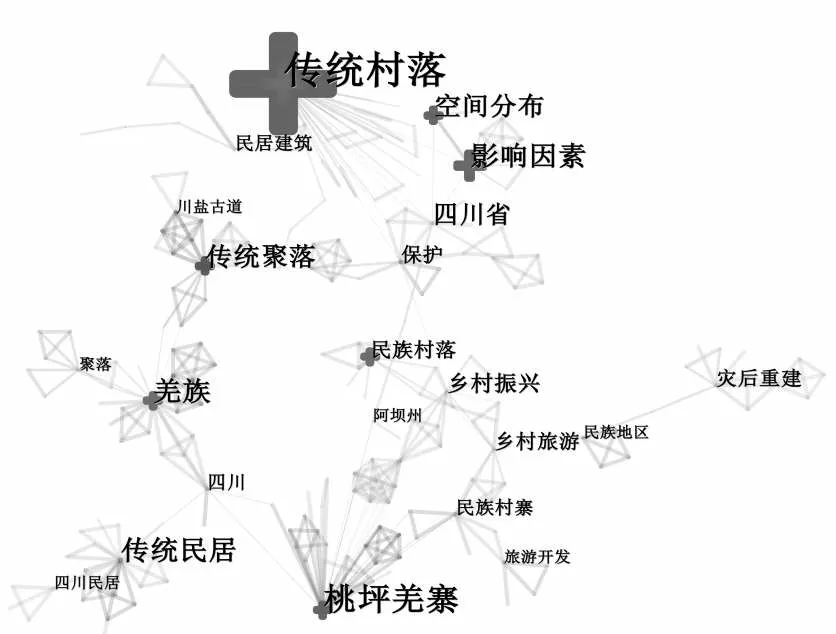

2.4 關鍵詞可視化分析

2.4.1 關鍵詞的共現知識圖譜。繪制共詞(特征詞或關鍵詞)圖譜有利于人們分析研究熱點及熱點的演變[1],同時關鍵詞是把握文章研究核心的重要線索。通過對文獻關鍵詞共現頻率的分析,可以窺探四川省傳統村落研究的熱點、趨勢與知識結構。筆者結合185 篇期刊論文數據,采用CiteSpace 的關鍵詞路徑計算法,繪制出關鍵詞共現圖譜。此研究時間跨度為2004—2021 年,選取1 年時間里前25 個高頻關鍵詞生成關鍵詞共現圖譜(見圖5)。圖5共有關鍵詞節點299個,479 條連接,密度為0.010 8,其中關鍵詞出現的頻率高低和關鍵詞聯系程度強弱與節點大小、連線多少、連線粗細呈正相關。

圖5 2004—2021年四川省傳統村落研究關鍵詞共現圖譜

提取2004—2021 年四川省傳統村落研究前20 個高頻關鍵詞(見表1)可知,傳統村落、桃坪羌寨、影響因素、傳統民居、羌族等關鍵詞出現頻次最高;從時間上看,鄉村振興、民族村落、影響因素等關鍵詞出現時間較晚,是近幾年四川省傳統村落研究熱點。結合關鍵詞出現的時間和2004 年以來四川省大事件來看,近20 年間四川省傳統村落研究熱點的變化發展與四川省傳統村落研究熱度(發文量)變化的3 個階段緊密相關。在緩慢增長階段,城鎮化進程倒逼人們開始關注鄉村的保護,研究熱點聚焦在城鄉協調發展、共同繁榮[10]。因此,在這一階段傳統民居、桃坪羌寨、羌族、保護、傳統聚落等關鍵詞出現頻率較高,為后來四川省傳統村落災后重建研究提供了重要參考。在快速增長階段,受汶川地震影響,災后重建、民居建筑、鄉村旅游等關鍵詞成為研究者主要關注熱點,對災區傳統村落的搶救性保護、村落旅游資源開發、探索村落的可持續發展成為這一階段的主要研究熱點。在高速發展階段,傳統村落概念開始深入人心,全國范圍內掀起了傳統村落田野調查熱潮,傳統村落的研究向高質量可持續發展轉型。相關數據顯示,四川省傳統村落名錄中藏羌少數民族地區得益于其地理環境強限制性而保留了大量完整的傳統村落。該階段學者對四川省傳統村落的研究熱點主要表現為對鄉村振興、民族村落和傳統村落的空間分布特征及其影響因素的關注。例如,陳青松等[11]對四川省傳統村落空間分布特征及其影響因素進行了研究,發現四川省傳統村落呈現出較為明顯的聚集型分布。此外,還有不同研究者利用學科交叉優勢開展傳統村落多維度研究,為傳統村落高質量可持續發展儲備研究基礎。

表1 2004—2021年四川省傳統村落研究前20個高頻關鍵詞

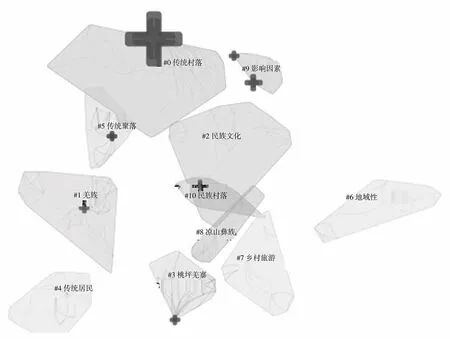

2.4.2 關鍵詞的聚類圖譜。共現時間線圖是對關鍵詞聚類展開時間上的對比分析,從橫向和縱向對關鍵聚類對比分析,將相同聚類置于同一水平時間線梳理相同聚類文獻發展的時間脈絡關系,在同一時間點上垂直對比不同聚類之間的熱點強度分析整體的研究演變關系。由圖6可知,2004—2007年,傳統民居是我國學者對四川省傳統村落研究的主要重點(#1 桃坪羌寨和#2 羌族);2008—2013 年針對傳統村落的民族文化、民居建筑研究較多(#5 地域性和#11 西南絲綢之路);2013 年以后,研究領域明顯拓寬,對傳統村落空間格局特征和形成因素的研究、對傳統村落保護性開發的研究也開始顯現(#8 民族村落和#9 影響因素)。

圖6 2004—2021年四川省傳統村落研究共現時間線圖譜

關鍵詞聚類有利于分析關鍵詞內在邏輯,對聯系緊密的關鍵詞進行分組,得到關鍵詞聚類圖譜。由圖7 可知,2004—2021 年四川省傳統村落研究高頻關鍵詞可以聚類歸納為五大研究熱點,分別為傳統村落、羌族、民族文化、桃坪羌寨、傳統民居。總的來看,近20年來學者對四川省傳統村落的研究成果可為傳統村落保護規劃實踐、推動村落可持續發展、推進實施鄉村振興戰略提供理論支撐[12-13]。

圖7 2004—2021年四川省傳統村落研究高頻關鍵詞聚類圖譜

3 結論與展望

3.1 結論

運用數據可視化分析軟件CiteSpace,將2004—2021 年中國知網(CNKI)收錄的185 篇關于四川省傳統村落研究的文獻進行數據可視化分析,分別生成作者合作網絡、研究機構合作網絡、關鍵詞共現圖譜等。從發文量來看,四川省傳統村落研究經歷了緩慢增長、快速增長、高速發展三個階段。從發文作者分析來看,熊梅、王玉華、田凱、王汝輝、羅勇等是研究主要貢獻者,作者之間的合作關系以單聚集、大分散為主,形成了少量的研究團隊,還未形成研究學術交流平臺。盡管研究者來自多學科領域,但是作者之間的合作聯系、團體之間研究交流還有待加強,大部分作者還是處于獨立研究階段。從發文機構來看,高校是此類研究的主要高地,其次是住房和城鄉建設廳、建筑設計院、村鎮建設發展中心等機構。值得注意的是,西華師范大學發文量最多,其次是重慶大學、四川大學、西南交通大學等,各個研究機構之間合作網絡比較稀疏,發文機構之間合作強度不夠。從關鍵詞共現時間線來看,最近幾年鄉村振興、旅游協同、鄉村民宿等是研究熱點。

3.2 展望

四川省多山川湖泊,也有少量沖積平原,民族眾多,文化多樣。面對文化的多樣性,學者們除了研究傳統村落的建筑等物質文化領域,更應該重視非物質文化的保護和發展,橫向對比不同民族文化與人居環境之間的關系,尋求如何在城鎮化發展大潮中實現傳統村落可持續發展,如何將傳統村落所承載的傳統文化傳承發揚下去,如何將非物質文化與旅游經濟進行結合。另外,當前針對傳統村落的研究主要集中于質化調研,缺乏地理信息系統技術(Geographic Informa‐tion Systems,GIS)等現代量化研究手段的應用。將多種研究方法、手段融合創新,是未來研究取得突破性進展的重要手段。將RKT 技術、傾斜攝影技術、互聯網技術、虛擬現實等技術相結合,實現對傳統村落的數字化保護,將量化研究與質性研究相結合,必定在未來傳統村落研究中大放異彩[2]。通過對185 篇文獻的分析可知,學者們針對四川省傳統村落發展的研究主要體現在鄉村旅游開發、鄉村民宿運營和民俗文化開發利用。但這些研究視角過于單一,缺乏整體上的把握,學者應該將整個傳統村落的發展置于國家發展總戰略中,落實到地區民生發展需求上。如何解決傳統村落的空心化問題、教育問題、醫療問題,怎么實現農業、文化產業、旅游業融合發展,如何針對地域特點探索出一條適合當地傳統村落發展的特色道路是當務之急。