人工濕地對城鄉污水處理凈化效果研究

高 松 周 杰 郭程程 高 言

1.宿遷市泗洪環境監測站,江蘇 泗洪 223900;2.江蘇省環境工程技術有限公司,江蘇 南京 210000;3.泗洪縣一鳴文化教育培訓中心,江蘇 泗洪 223900

0 引言

城鄉污水處理廠處理后的出水雖然水質能夠達標,但依然含有一定濃度的氮、磷等污染物,直接排放會對周邊生態環境造成一定影響。江蘇省宿遷市泗洪縣距離我國第四大淡水湖洪澤湖較近。如果當地城鎮和農村污水處理廠所排出水直接匯入其中,將會影響洪澤湖水質。而如果將污水處理廠所排出水經過特定的人工濕地進行凈化,就可進一步降低出水的氮、磷等污染物含量。因此,研究提出針對城鄉污水處理廠出水凈化的人工濕地設計方案,并通過實際工程驗證凈化效果,是十分必要的。

1 人工濕地對污水的凈化原理

人工濕地是人為設計與建設的一種構造,其利用一些建筑材料和污泥,順應水體的自然流動,并借助當地的生態條件搭建一個以水為中心的水陸循環生態系統,因為囊括了多種動植物及微生物,能夠實現對污染物的富集和凈化。由此可見,作為小型的生態系統,人工濕地能夠利用其中的基質、植物與微生物等對污水進行凈化,具體的凈化機制包括物理、化學和生物等方面。其中,物理作用是沉降、吸附、過濾等,化學作用是化學沉淀、離子交換、氧化還原等,生物作用表現在植物吸收、微生物分解及各類動物的作用等。

1.1 基質的污水凈化作用

人工濕地中會布置一些基質,包括砂礫、活性炭等傳統基質,也包括沸石、陶粒等新型材料基質。基質對污水的凈化作用主要體現在兩個方面。一方面,基質本身對部分污染物具有吸附與促沉降的作用;另一方面,基質可作為微生物群落的載體,能夠滋養很多細菌與真菌等,有利于降解污染物。

1.2 植物的污水凈化作用

植物對污水的凈化作用主要體現在3 個方面。第一,部分有機污染物質(包括酚類、石油類、芳烴類、多環芳烴類、硝基苯類等)對植物來說是營養成分,因此,植物可通過發達的根系和莖葉對這些有機物質乃至部分金屬(包括鐵、錳等)元素進行吸收。第二,植物可通過光合作用給濕地系統帶來豐富的氧氣,從而為其他生物(包括好氧微生物)提供適宜的生存環境,而且植物的根系表面也易滋生多種微生物,因此,植物能夠為凈化污水提供條件。第三,植物發達的根系和莖葉在水中蔓延,能夠降低水流速度,有利于延長污水在生態系統中的滯留時間,使其中的污染物質有足夠的時間被凈化[1]。

1.3 水生動物的污水凈化作用

河湖中的污染物先被細菌和真菌作為營養物質攝取,其中的有機污染物被分解為無機物;而細菌、真菌又可被原生動物吞食,其分解污染物時產生的無機物(如氮、磷等)作為營養鹽類被藻類吸收;水中的浮游動物、魚、蝦、蝸牛、鴨等恰恰以藻類為食,可抑制藻類的過度繁殖,不致產生二次污染。同時,濕地生態系統食物鏈中蚌、螺、草食性浮游動物和魚類等還可直接吸收營養鹽類物質,有效控制藻類生長[2]。

1.4 微生物的污水凈化作用

微生物是包括細菌、病毒、真菌及一些小型原生生物、顯微藻類等在內的一大類生物群體,其個體微小,必須借助于顯微鏡等設備才能被看見。在以水為主體的人工濕地中,基質、植物等通過與外部環境的相互作用可滋生出多種多樣的好氧與厭氧微生物。微生物可分解多種污染物,如反硝化桿菌、螢氣極毛桿菌等可將硝酸類物質或銨最終分解為氮氣,解磷巨大芽孢桿菌可將含磷物質轉化成磷酸鹽,溝戈登氏菌可吸收和富集金屬離子等[3]。此外,部分微生物還有去除毒性的作用。此類微生物通過轉化、降解、礦化、聚合等反應,可改變污染物的分子結構,從而降低或去除其毒性。例如,黃桿菌屬細菌、假單胞菌等可將有機磷農藥馬拉硫磷水解為含有一酸或二酸的物質。

2 人工濕地的設計

2.1 人工濕地形式的選擇

人工濕地可分為表流濕地和潛流濕地。表流濕地是指廢水在填料表面漫流,絕大部分有機污染物的降解由浸沒在廢水中的植物莖基部生物膜中的微生物完成。潛流濕地沒有用砂礫層組成的淺床——濕池植物系統,被處理廢水從填料床的一端均勻平緩流過植物根區,是一個主要由土壤、濕地植物和微生物組成的生態處理系統。目前,國內外廣泛應用的是潛流濕地。但潛流人工濕地在長期運行過程中經常發生堵塞現象,這主要是由填料間隙內生物的生長和分解、固體有機物在濕地內部填料間隙間的沉積、填料本身所含物質的化學沉淀反應及無機顆粒在濕地內部的沉積等造成的。潛流人工濕地堵塞后,不僅會改變其最初的水流模式,而且會對濕地的凈水效果產生較大影響。因此,筆者建議將表流濕地作為凈化水質的人工濕地處理單元。

2.2 人工濕地各功能區設計

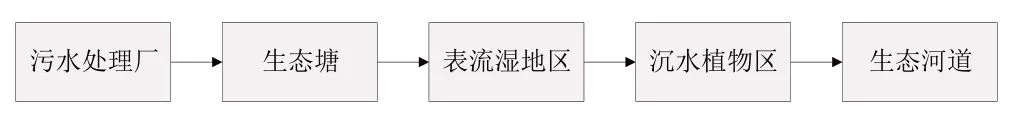

尾水濕地工程各功能區及污水凈化流程為生態塘—表流濕地區—沉水植物區—生態河道,如圖1 所示。工程設計目標為將進水的重鉻酸鹽指數(dichro‐mate oxidizability,CODCr)削減15%,總氮、總磷含量削減20%,氨氮指標優于Ⅳ類水標準。經污水處理廠處理后,污水中大部分易被生物降解的有機物已被去除;出水CODCr質量濃度較低,但該部分有機物較難被生物降解,需要利用尾水濕地工程的生態處理功能進一步進行削減。尾水濕地工程的生態塘及沉水植物區是去除CODCr的主要功能區,表流濕地區主要去除氮、磷。沉水植物區是尾水濕地工程的水質保障單元,力保尾水濕地工程出水水質達到Ⅳ類水標準。尾水濕地工程尾端還設置了生態河道,利用河道水體自凈能力,保證出水指標優于Ⅳ類水標準。

圖1 尾水濕地污水凈化流程

2.2.1 生態塘設計。生態塘是人工濕地的入口,通常情況下不需要安置曝氣與推流設施,僅需要設計一個緩坡,進水就可順勢下流。在這個過程中,非溶解性有機物(顆粒態CODCr)被植物帶生態過濾、攔截后滯留在濕地,在濕地內部經吸附、沉淀、生物吸收等過程被轉化與消解。

2.2.2 表流濕地區設計。表流濕地區模擬天然沼澤濕地系統營建和運行,植物按照季節變化和自身的生長周期生長、枯萎、漚漬殘體。人工濕地凈水系統以基質中的腐殖質和植物殘體釋放的有機物作為碳源,完成反硝化脫氮過程。表流濕地區按功能分為正常濕地區及反硝化脫氮區,其中反硝化脫氮區域內的植物冬季不收割,保留植物殘體。表流濕地區為水位可調控區,最低水位為0.3 m,最高水位為0.6 m。表流濕地區末端可設置水位控制壩。

2.2.3 沉水植物區設計。沉水植物區作為水質保障單元,位于濕地水質凈化系統的末端。目前,我國應用于沉水植物區的沉水植物主要有苦草[Vallisneria natans(Lour.)Hara]、刺苦草(Vallisneria spinulosaYan)、菹草(Potamogeton crispusLinn.)、輪葉黑藻[Hydrilla verticillata(Linn.f.)Royle]、竹葉眼子菜(Potamogeton wrightiiMorong)等。沉水植物區設計水深為2.5 m,高3.0 m,邊坡為斜坡,坡比為1∶3。沉水植物區主要是沉水植物及魚類等大型生物的生存空間。工作人員通過放養適量的魚類構建完善的水生生物群落,形成一個水質保障區域。同時,由于水質逐漸清澈,沉水植物能自動向深水區進一步擴展。

2.2.4 河渠設計。河渠為梯形斷面,通常建議邊坡比為1∶3,上口寬20 m,下口寬14 m,設計水深0.5 m,縱向坡度0.3%,主要功能在于輸送尾水濕地工程的出水至現有河道。

2.3 植物選擇

植物能夠通過根、莖、葉等器官吸收和富集污染物,同時可為微生物提供生長空間、附著場所。濕地中的植物應具有成活率高、抗水性強、生長周期長、美觀及具有經濟價值等特點。濕地植物不僅能夠對有機污染物和氮、磷等營養物質進行分解或合成代謝,顯著提升污染物處理效果,而且在冬季還具有保溫功能,能夠使濕地生態系統維持在較恒定的溫度范圍內[4]。表1為人工濕地植物分類,表2 為典型人工濕地生態系統各單元植物配植建議。

表1 濕地植物分類

表2 各單元植物選擇

3 案例分析

3.1 人工濕地對城鎮污水的凈化效果分析

3.1.1 案例項目概況。泗洪縣城北污水處理廠人工濕地位于江蘇省泗洪縣城北區域,負責接納城北污水處理廠排出的尾水,主要由生態塘、表流濕地區、沉水植物區和生態河道4 個部分組成。城北污水處理廠排出的尾水平均需要在濕地系統中滯留91 h,其水質達到Ⅳ類水標準后匯入攔崗河。現階段,該尾水濕地工程每天平均處理水量可達4.2 萬t,1 a 預計可削減CODCr80 t、氨氮15 t、總氮2.5 t、總磷1.3 t,極大地提升了該區域的水環境質量,為國、省考斷面的水質達標奠定了良好的基礎。

3.1.2 人工濕地對城鎮污水凈化效果。自2019年9 月至2021 年3 月,筆者分別在不同時間段對泗洪縣城北污水處理廠人工濕地進出水進行采樣檢測,主要檢測指標有CODCr、氨氮、總氮、總磷。

3.1.2.1 對CODCr的去除效果。由表6 可知,進水CODCr質量濃度在20~32 mg/L,均值為24.92 mg/L,出水CODCr質量濃度在15~24 mg/L,均值為20.00 mg/L,平均去除率為19.31%。污水經污水處理廠生物單元處理后,大部分易被生物降解的有機物被去除,而尾水濕地工程的生態塘可實現對有機物的進一步去除,主要體現在生態塘可利用藻菌共生系統分解部分有機物,同時沉水植物區可進一步去除前端區域殘留的部分CODCr。

表6 泗洪縣城北污水處理廠人工濕地CODCr去除效果

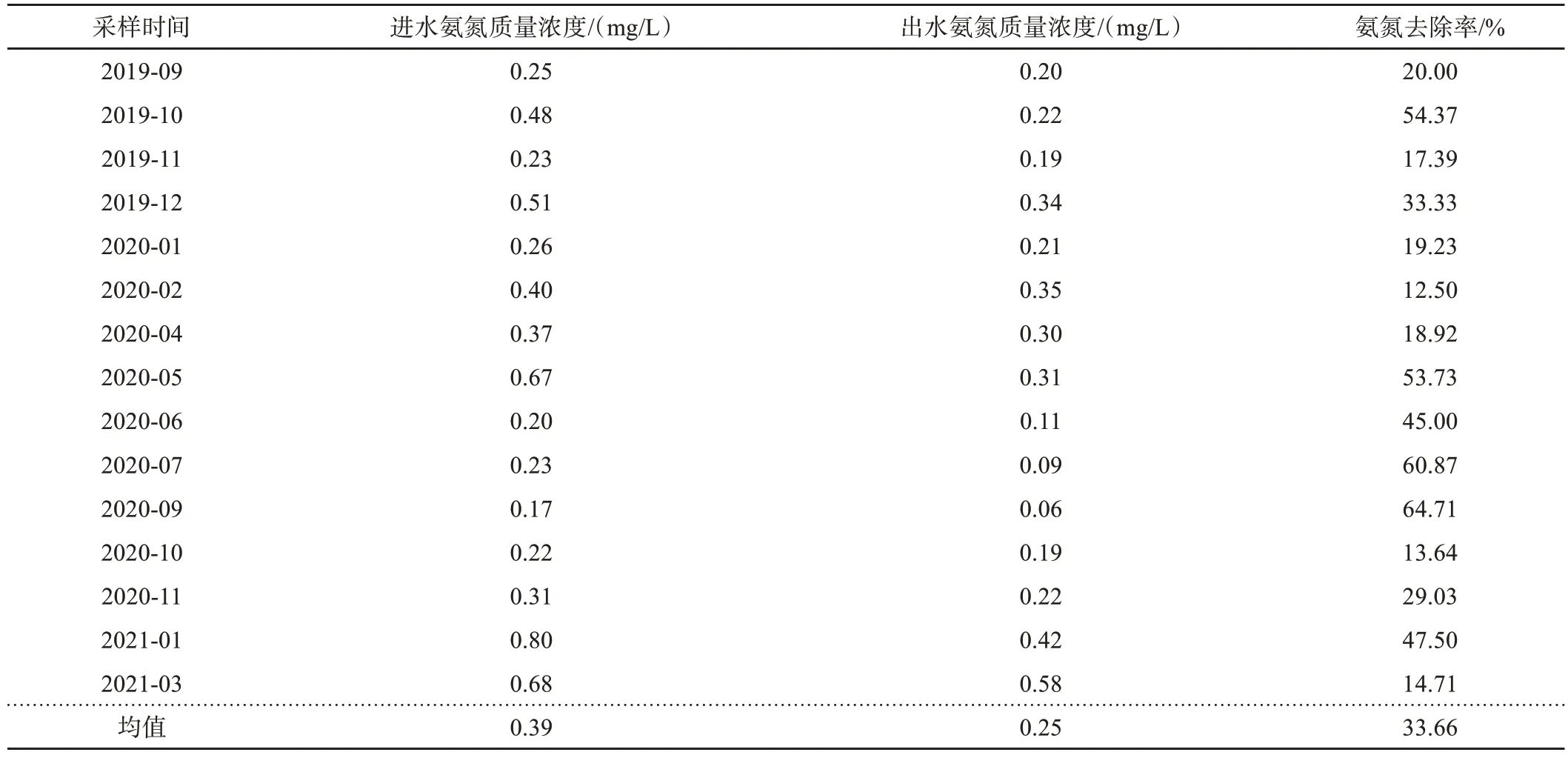

3.1.2.2 對氨氮的去除效果。由表7可知,人工濕地進水氨氮質量濃度在0.17~0.80 mg/L,均值為0.39 mg/L,出水氨氮質量濃度在0.06~0.58 mg/L,均值為0.25 mg/L,平均去除率達33.66%,去除效果較為明顯。以時間節點為參考,人工濕地整體上夏季對氨氮的去除率高于冬季。筆者分析認為,這與不同季節人工濕地中植物與微生物的活性不同有直接的關系,夏季溫度高,植物與微生物活性高,因此對氨氮的去除效果也更好。

表7 泗洪縣城北污水處理廠人工濕地氨氮去除效果

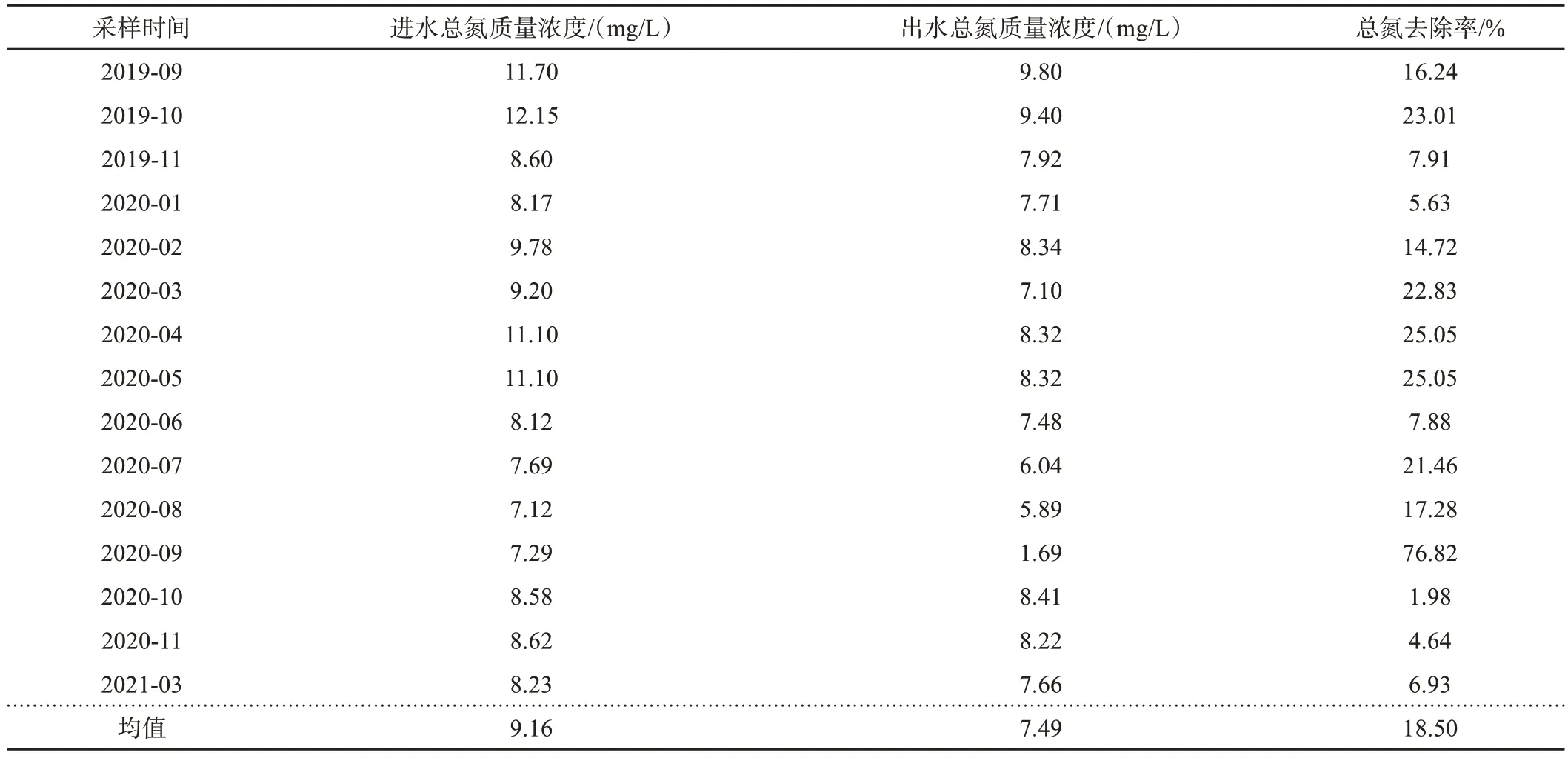

3.1.2.3 對總氮的去除效果。由表8可知,人工濕地進水總氮質量濃度在7.12~12.15 mg/L,均值為9.16 mg/L,出水總氮質量濃度在1.69~9.80 mg/L,均值為7.49 mg/L,平均去除率為18.50%,整體去除效果較好,比較穩定。但冬季該尾水凈化濕地總氮去除效果不佳,這與泗洪縣冬季氣溫較低,植物與微生物活性較低有直接的關系。

表8 泗洪縣城北污水處理廠人工濕地總氮去除效果

3.1.2.4 對總磷的去除效果。由表9可知,人工濕地進水總磷質量濃度在0.04~0.21 mg/L,均值為0.10 mg/L,出水總磷質量濃度在0.04~0.10 mg/L,均值為0.06 mg/L,平均去除率為34.72%,去除效果顯著。同時可得出,在進水總磷濃度較高時,該尾水凈化濕地除磷效果較為明顯,而進水總磷濃度較低時(如為0.04 mg/L),去除效果則不明顯。

表9 泗洪縣城北污水處理廠人工濕地總磷去除效果

3.2 人工濕地對農村污水的凈化分析

3.2.1 案例項目概況。泗洪縣現有鄉鎮污水處理廠29 個,除了正在擴建的9 個外,其他20 個均配套建設了尾水凈化濕地。現以雙溝污水處理廠尾水濕地和界集污水處理廠尾水濕地為例進行分析。雙溝鎮污水處理廠與界集鎮污水處理廠主要采用A/A/O+MBR 污水處理工藝和碧水源自主創新開發的ICWT 智能一體化污水凈化系統處理工藝,出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A 標準。這兩個項目均于2018 年2 月開始調試運行,尾水凈化濕地于4 月正式投入運行。前者每天處理污水能力為5 000 t,配套建設了24 992 m2濕地;后者每天污水處理能力為3 000 t,配套建設了8 080 m2濕地。

3.2.2 人工濕地設計原則及要點。設計人員利用水生態平衡原理及水生態系統構建定量模型,以水生動植物凈化系統構建為主、生態景觀環境提升為輔,實現人工濕地的水質凈化功能及景觀生態服務功能。同時,通過景觀環境營造、生態功能區布置,以及人工后期建設水生態系統、采取相關的水生態工程措施使景觀水域生態系統趨于平衡,實現水體自凈并保持水質穩定。項目設計思路是打造完善、多元化的水生生物系統,將污染物富集到大型動植物體內,并通過捕撈和收割的方式將污染物轉移出水體[5]。

3.2.3 人工濕地對農村污水常規污染物的凈化效果。筆者于2022 年2—6 月對雙溝污水處理廠尾水濕地和界集污水處理廠尾水濕地進出水水質進行了采樣檢測,主要檢測指標有CODCr、氨氮、總氮、總磷。

3.2.3.1 對CODCr、氨氮的去除效果。由表10 可知,雙溝污水處理廠人工濕地進水CODCr質量濃度均值為33.6 mg/L,出水均值為17.6 mg/L,平均去除率為47.7%;進水氨氮質量濃度均值為3.04 mg/L,出水均值為0.32 mg/L,平均去除率為90.4%。界集污水處理廠人工濕地進水CODCr質量濃度均值為30.6 mg/L,出水均值為16.8 mg/L,平均去除率為45.1%;進水氨氮質量濃度均值為2.90 mg/L,出水均值為0.52 mg/L,平均去除率為82.56%。

表10 雙溝、界集污水處理廠人工濕地對CODCr、氨氮的去除率

3.2.3.2 對總磷、總氮的去除效果。由表11可知,雙溝污水處理廠人工濕地進水總磷質量濃度均值為0.36 mg/L,出水均值為0.19 mg/L,平均去除率為43.4%;進水總氮質量濃度均值為12.59 mg/L,出水均值為7.22 mg/L,平均去除率43.3%。界集污水處理廠人工濕地進水總磷質量濃度均值為0.41mg/L,出水均值為0.18mg/L,平均去除率為57.56%;進水總氮質量濃度均值為11.37mg/L,出水均值為5.59 mg/L,平均去除率為54.84%。

表11 雙溝、界集污水處理廠人工濕地對總磷、總氮的去除率

4 結論

人工濕地作為一種生物量密集的生態系統,理論上能夠通過基質、植物、水生動物、微生物等對污水中的常見污染物進行去除。為強化去除效果,相關部門需要整體優化人工濕地的空間結構和植物選擇,同時加強后期管護。筆者對案例項目泗洪縣城北污水處理廠人工濕地進行多次檢測發現,其對城市污水的CODCr平均去除率為19.31%,對氨氮的平均去除率達33.66%,去除效果較為明顯,且呈現季節差異,夏季去除效果優于冬季;對總氮的平均去除率為18.50%,對總磷平均去除率為34.72%,去除效果顯著。同樣,案例項目雙溝污水處理廠人工濕地、界集污水處理廠人工濕地亦對農村污水CODCr、氨氮、總磷、總氮去除效果顯著,推測可能與植物選擇和生長情況及后期的管理等有一定聯系,仍需要進一步研究分析。由此可見,人工濕地對城鄉污水的凈化處理作用在理論和實踐上都能夠得到驗證,CODCr、氨氮、總磷、總氮去除效果顯著。

鑒于泗洪縣的氣候條件,冬季當地的水生植物和微生物活性降低,不利于人工濕地對污水的凈化。因此,探討引入耐寒性強的植物或培養具有耐寒能力的植物與微生物群落,提升該地區人工濕地對污水的凈化能力,是后續進一步研究的方向。